| 用語データベース 01_2 |

|

| 2.ギリシア世界 |

| ア.地中海世界の風土と人びと |

| ギリシア |

ギリシアは英語表記ではGreece、ギリシア人は自らはヘラスと言ったが、これは古代ギリシア語であり、現代ギリシア語ではエラダという。ギリシアとはローマ人が使った言葉。地中海の東部、アドリア海・エーゲ海・黒海などに囲まれ、またバルカン半島の南端部に位置する。まずエーゲ海域が交易のルートとして早くから発展し、オリエント文明の影響を受けながらエーゲ文明が生まれた。インドヨーロッパ語族のギリシア人はほぼ前2000年紀を通じてこの地に南下して定住し、ミケーネ王国などのいくつかの小国をつくった。前1200年頃から鉄器文化への移行が始まり、前8世紀ごろからはまでにギリシア各地に分かれて集住し、都市国家(ポリス)が生まれた。ギリシアは平地や大河には恵まれず、山地が多いことから、大国は出現せず都市国家を発展させアテネに代表されるポリス社会を展開させた。前5世紀前半のペルシア戦争はポリス民主政の危機であったが、重装歩兵戦法や三段櫂船を駆使して勝利し、戦後のペリクレス時代に共和政の全盛期を迎えた。その後はポリス間の抗争が続いて衰退し、北方のマケドニアの台頭によって共和制時代は終わる。このギリシア文明はヘレニズムを経て地中海世界に継承されたが、ギリシアの地のその後は異文化の支配を受け、ヨーロッパとは異質なものとして展開する。またヨーロッパに古代ギリシアの文献が伝えられたのは、むしろイスラーム文化を介してであったことは重要である。

その後のギリシアの歴史:ギリシアの歴史は、大きくとらえれば古代ギリシアがポリス民主政と古典文化が繁栄した古典古代とヘレニズム時代、ローマ帝国の支配を受けた時代。中世ギリシアとしてビザンツ帝国の時代を経て、1453年のビザンツ帝国滅亡後はオスマン帝国の支配を受けた時代が続く。そしてウィーン体制下で西欧諸国の支援によって独立運動を展開し、1830年にギリシア王国として独立してからが近代ギリシアとすることができる。この間一貫したギリシア史としての要素があったかというと、そうは言えず、人種・言語・宗教などで全く違った時代と考えた方が正しい。そこから例えばギリシア語論争のようなことが起こっている。

近・現代ギリシア:バルカン問題など大国の抗争に常に巻き込まれ、第1次世界大戦後も不安定であった。第2次世界大戦後にはイギリスとソ連の駆け引きの場とされ、内戦状態となり、軍事政権が登場するなど政情は不安定が続いた。1975年に王政を廃止しギリシア共和国(ギリシアの民主化)となり、1981年にECに加盟、ヨーロッパの一員としての今後が注目されているが、隣国とのトルコとの間にエーゲ海領海問題、キプロス問題などの火種を抱えている。 |

| a 果樹栽培 |

オリーブは食用となっただけでなく、オリーブ油の原料として栽培された。乾燥に強く、地中海沿岸に広く栽培されている。またブドウはブドウ酒の原料とされた。その他、ギリシアで栽培されるの農作物は大麦・小麦などであるが、平地が少ないため、集約的な農業は発達しなかった。いずれにせよ、大規模な潅漑農業が存在していないことが、オリエント的な専制国家が出現しなかった理由である。 |

| b 牧畜 | ギリシャの乾燥した風土の中で飼育される家畜は、山羊、羊、豚などであった。岩山の麓で山羊や羊を放牧し、チーズなどの乳製品と羊毛を得ていた。広い牧場はないので、牛を飼う酪農はない。 |

| 地中海世界 | 地中海 the Mediteranean はラテン語の medi =中(middle)、tera =地(land)が組み合わさって出来たことば。まさに陸地に囲まれた内海を意味するが、内海としては世界最大である。北をヨーロッパ、西をアジア、南をアフリカに囲まれ、ジブラルタル海峡で大西洋と、ダーダネルス=ボスフォラス海峡で黒海とつながる。またイタリア半島の西側のティレニア海、東側のアドリア海、ギリシアと小アジアにはさまれた海域であるエーゲ海を含んでいる。またクレタ島を初め、シチリア島、サルデーニャ島、コルシカ島など多くの島が点在する。

地中海世界:地中海の海上貿易は早くから行われ、ぶどう酒・オリーブ油などの農作物と、エジプト・黒海沿岸の穀物、さらにオリエントからの様々な宝物などがさかんに交易され、交易で結ばれた都市の間に地中海文明が形成された。古典古代の地中海世界の舞台で活躍したのは、最初がギリシア人であり、次いでフェニキア人が登場し、最後に古代イタリア人が地中海を「われらの海」として内海化する。

古代:まず5000年ほど前にエーゲ海にエーゲ文明が成立し、地中海の海上ルートを利用してオリエントとの交易が活発に行われた。東岸の現在のレバノンの海岸を拠点にしたフェニキア人が前8世紀頃から海上に進出し、彼らはカルタゴを初め、西地中海各地に植民市を建設した。地中海から黒海にかけて多くのギリシア人の植民市も建設された。東地中海のギリシアに都市国家文明が成立し、ペルシア戦争に勝利して民主政を発展させ、前5世紀に全盛期を迎えた。そのころ同じように共和政都市国家としてローマが西地中海に台頭し、前3世紀にイタリア半島を統一、3次にわたるポエニ戦争でカルタゴを破り、前2世紀までに地中海全域を支配するに至った。最終的には前31年のアクティウムの海戦でローマ海軍がエジプト海軍を破り、地中海は完全にローマの「われらの海」となった。地中海世界を支配したローマ帝国はイベリア半島、シチリア島、アフリカ、マケドニア、小アジア、エジプトなどを属州として支配した。ローマ帝国は395年に東西に分裂、ゲルマン民族の侵入によって大きく変貌し、476年には西ローマ帝国が滅亡、その後6世紀には一時東ローマ帝国(ユスティニアヌス大帝)がほぼ全地中海の支配を回復するが、7〜8世紀には西ヨーロッパにフランク王国が成長し、ビザンツ帝国としてギリシアを支配するのみになっていく。

中世:8世紀にはイスラーム勢力が北アフリカからイベリア半島まで進出、小アジアやイタリア半島南部もその脅威にさらされ、地中海は大半がその勢力下にはいる。一方、12世紀には北方から海路ノルマン人が侵入し、シチリアと南イタリアを支配する両シチリア王国が成立し、ビザンツ帝国と抗争を続け、イベリア半島ではキリスト教徒による国土回復運動が展開され、地中海は壮大な争乱の時代となり、海賊も横行するようになる。シチリア島やイベリア半島にはローマ文明を基層としてキリスト教文化とイスラム教文化が融合した独自な文化が展開した。11世紀末に始まる十字軍運動によって、その出港地となった北イタリアのヴェネツィアやジェノヴァの繁栄が始まり、彼らイタリア商人による東方貿易(レヴァント貿易(東地中海岸をレヴァント地方と言った)でのイスラーム商人との取引が活発となり地中海世界の商業活動が急速に繁栄した。

近世以降:15世紀のオスマン帝国の東ヨーロッパでの拡張のため、レヴァント貿易は衰退し、あらたな東方へのルートを目指すヨーロッパ商人の動きを背景に、大西洋の新航路が開発されるようになると、世界経済の中心は大西洋岸に移っていく(商業革命)が、その後も地中海世界は世界史の舞台として続いている。 |

| c 地中海貿易 | 地中海の風土と貿易について、次のような説明がある。

「春から夏にかけて連日晴天で秋から冬が雨季であり、夏は雑草がすべて枯れてしまうが冬には牧場の緑が美しい。夏には乾燥が甚だしく、一年を通じて雨量は非常に少ない。日本では夏から秋にかけて台風の恐れがあるのに対し、地中海は夏季にはほとんど湖のようで小さな船でも安全に航海が出来るが、冬は甚だ危険で、古代、中世には軍船も商船も航海停止のシーズンとされていたほどある。しかし夏季に限れば地中海の航海は、(1)黒海の北岸やナイルのデルタへの南北の航海も含めて極めて容易であった。内海に突出したイタリア半島、バルカン半島、それに大小の島々の配置、それに連日の晴天による空気の澄明、帆の使い方で自由に航行の出来る適度の風、これらによって地中海は早くから(2)「液体の道」となり、そこにさかんな交通、貿易が発展した。・・・」<村川堅太郎『古典古代遊記』1993 岩波書店>

出題 上の文の下線部について、次の問に答えなさい。<06年 名古屋大学>

(1)黒海北岸やナイルのデルタからギリシア人が輸入していた主要な産物は何か。

(2)「液体の道」の「液体」とは、現在でも地中海沿岸でさかんに栽培されている二種類の果樹から作られた産物を指している。この二つの産物とは何か、答えなさい。

正解 (1)小麦(または穀物) (2)オリーブ油・ぶどう酒 |

| マジョルカ島 | 西地中海のバレアレス諸島の最大の島。中心都市はパルマ。古代にはカルタゴが進出。中世には13世紀からアラゴン王国から分かれてマジョルカ王国となったが、再びアラゴンに併合される。現在はスペイン領。 |

| ミノルカ島 | メノルカ島とも表記する西地中海のバレアレス諸島の一つ。アラゴン王国領からスペイン領となる。1713年のスペイン継承戦争の際にイギリス軍が上陸し、ユトレヒト条約でイギリスに割譲される。その後、フランス領やスペイン領となるが、1802年、ナポレオン戦中の英仏間のアミアンの和約によりスペインに返還される。 |

| アドリア海 | イタリア半島とバルカン半島に挟まれ、オトラント海峡で地中海につながる海域。最奥部にヴェネツィアがある。 |

| 黒海 | バルカン半島の東、小アジアの北、ウクライナとロシアの南に広がる海。北岸に突きだした三角形の半島がクリミア半島。クリミア半島で黒海と区切られているのがアゾフ海。黒海はボスフォラス海峡からマルマラ海、ダーダネルス海峡を通り、エーゲ海・地中海につながる。古来、ロシアは黒海からボスフォラス・ダーダネルス両海峡を通って地中海方面に進出する「南下政策」をとっていた。

→ 黒海の中立化

黒海沿岸は、広大で肥沃な平原が広がり、豊かな穀物(小麦)の産地として、古代では地中海方面の穀倉地帯として重要視された。 |

| マルタ島 | 地中海のほぼ中央、シチリア島の南にに位置する島。現在はマルタ共和国として独立国であり、2004年にはEU(ヨーロッパ連合)に加盟した。「地中海のへそ」と言われ、シチリア島と共にフェニキア(カルタゴ)、ローマ、イスラーム、ノルマンなどが重層的に残っており、独自の文化を形成している。

早くからフェニキア人が渡来し、前7世紀からはカルタゴの領土となった。第2回ポエニ戦争でカルタゴが敗北したため、ローマ領となる。ビザンツ帝国時代を経て、9世紀にアラブ人が侵攻しイスラーム化する。1090年にシチリアのノルマン人が征服し、以後両シチリア王国領となるが、その後はシチリア島と共に神聖ローマ帝国、フランス、アラゴンなどの勢力による争奪が続く。1522年、オスマン帝国のスレイマン1世によってロードス島を追い出されたヨハネ騎士団が、1530年に神聖ローマ帝国(スペイン王を兼ねる)カール5世からマルタ島を所領として与えられ、そのためマルタ騎士団と言われるようになり、マルタ島は騎士団国家となる。騎士団はバレッタに城塞を築き、たびたびオスマン帝国の海軍の侵攻を受けるが撃退し、1571年のレパントの海戦ではマルタ騎士団も艦隊を編成して参戦した。

近代ではナポレオンがエジプト遠征の途次、上陸してマルタ騎士団を追放。ナポレオン没落後はイギリス軍が占領した。第1次世界大戦では地中海に遠征した日本海軍がマルタに寄港している。第2次世界大戦でも独伊軍による包囲攻撃を受けた。戦後、1964年にイギリス連邦内で独立、74年に大統領を選出して共和政となった。1989年にこの地でブッシュ・アメリカ大統領とゴルバチョフ・ソ連大統領のマルタ会談が行われ、冷戦終結宣言が出された。

Epi. 『マルタの鷹』 アメリカのハードボイルドの代表的な作家ダシル=ハメットが1930年に発表した『マルタの鷹』はハンフリー=ボガードが主人公の探偵スペイドを演じて映画化され有名になった。話は、マルタ騎士団の秘宝を巡る殺人事件。ロードス島を負われた騎士団が、毎年1羽の鷹を献上することのみを条件にカール5世からマルタ島を与えられた。騎士団は大きな財産を持っていたので、カール5世の恩情に報いようと、生きた鷹ではなく「宝石をちりばめた鷹」を造って献上した。その秘宝が現代に現れて、争奪戦が繰り広げられるというストーリーだ。<ダシル=ハメット『マルタの鷹』村上啓夫訳 創元推理文庫> |

| ロードス島 | エーゲ海の南、小アジアに近い海域に散在するドデカネス諸島の中の最大の島。現在はギリシア領。ギリシア系ドーリア人が移住しいくつかの都市国家を建設、ペルシアの侵攻に一時的に服した後、デロス同盟に加わり、後に三ポリスが合併してロードスを建国、東地中海の貿易で繁栄した。その後、ローマ帝国、ビザンツ帝国の支配を受け、中世にはヨハネ騎士団がこの地を本拠とした。1522年にオスマン帝国のスレイマン1世によって征服され、騎士団はクレタに逃れた。1912年からはイタリア領となったが、第2次世界大戦後の1948年にギリシアに編入された。

Epi. 古代の七不思議の一つ「ロードス島の巨像」 ロードスはディアドコイ戦争に巻き込まれ、マケドニアのデメトリオス1世(アンティゴノスの子)の攻撃を受けた。デメトリオスは「攻城者」と言われるほどその攻撃はすさまじかったが、ロードスはそれに耐えて守り通した。ロードス市はそれを記念して市神ヘリオス(太陽)の巨像を青銅で造った。これが古代の七不思議の一つに数えられているロードス島の巨像だが、前227/226年に倒壊し、現在は見ることが出来ない。 |

| ダーダネルス海峡 | エーゲ海からマルマラ海に抜ける海峡。さらに北に位置するボスフォラス海峡と共にダーダネルス=ボスフォラス両海峡と言われ、その通行権を巡ってロシアとオスマン帝国の紛争となる。また海峡に面したゲリボル(ガリポリ)半島は第一次世界大戦でのガリポリの戦いの戦場となった。 |

| ボスフォラス海峡 | 黒海とマルマラ海を結ぶ海峡で、古来アジアとヨーロッパの接点にあり、交通の要衝として重要視された。ギリシア人が植民しビザンティオンを建設し、後の東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の都となった。また小アジアに起こったオスマン帝国はこの海峡を渡ってバルカン半島に進出し、アジアとヨーロッパにまたがる帝国を建設した。ロシアは黒海から地中海に進出するためにはダーダネルス=ボスフォラス両海峡の通行権を得なければならないので、オスマン帝国との間で激しい争いを展開、いわゆる東方問題の焦点となる。 |

| クレタ島 | エーゲ海の南端に位置するギリシア領最大の島。エジプト、小アジア、メソポタミアに近く、東地中海の文明の交流の舞台となった。前2000年頃、クレタ文明が栄え、海洋王国が繁栄した。その中心のクノッソスの遺跡は1900年にイギリスのエヴァンスによって発掘され、王宮跡などがみつかっている。前66年にローマ領となり、3世紀以降はゲルマン系民族の侵攻を受ける。9世紀からはビザンツ帝国とイスラーム勢力の抗争地となる。13世紀以降はイタリアのヴェネツィア商人が進出、レヴァント貿易の拠点となった。17世紀中頃からはオスマン帝国の支配を受けることとなり、ギリシア正教とイスラーム教の対立が続いた。1830年にギリシア王国がオスマン帝国から独立すると、クレタ島の正教徒もギリシアへの併合を掲げてオスマン帝国とたびたび衝突、バルカン戦争後の1913年にようやくギリシア領となった。 |

| サルデーニャ島 | 西地中海の中央、コルシカ島の南に位置するシチリアに次ぐ第2の大きさの島。フェニキア人やギリシア人の進出が続き、前540年からはカルタゴ領となる。ついでローマの勢力が及び、ポエニ戦争の結果、ローマ領となる。ローマ帝国衰退後はヴァンダルや東ゴートの侵攻を受け、前6世紀にはビザンツ帝国領となる。11世紀初めにイスラーム勢力が進出した際、イタリア本土のピサとジェノヴァの連合軍がサルデーニャを守り、その後ピサの支配を受けることとなった。その後も地中海周辺の諸勢力がこの島を巡って抗争し、1720年にサヴォイア(北イタリア)家の所領となった。サヴォイア家はサルデーニャ王国(都は本土のトリノ)を建国し、サルデーニャと本土のピエモンテ地方を領有した。サルデーニャ王のヴィットーリオ=エマヌエーレ2世が、イタリアの統一を実現することとなる。 |

|

| イ.エーゲ文明 |

| エーゲ海 | ギリシアと小アジアにはさまれた海域で、多島海ともいわれるほど島が多い。エーゲ海の重要な島としては、最南部の大きなクレタ島、中央部に位置するデロス同盟の名の起こりとなったデロス島、小アジアに近いレスボス島(女流詩人サッフォーが活躍した)、ミロ島(ヴィーナス像が発見された島)、サモス島、キオス島(ドラクロアの絵「キオス島の虐殺」で知られる)、ロードス島などがある。紀元前3000年頃からギリシア人が進出し、青銅器文明であるエーゲ文明が展開した。 |

| a エーゲ文明 | 紀元前3000年ごろから、ギリシアのエーゲ海周辺に形成された青銅器文明。オリエント文明の影響を受けながら形成されたものと思われ、前2000年ごろにはクレタ島を中心としたクレタ文明が繁栄していた。前2000年紀から南下し始めたギリシア人(その第一波をアカイア人という。また南下の年代は最近では前3000年紀にさかのぼるとする説もある)がギリシア本土にミケーネ文明を形成し、前1400年頃にはクレタ文明を滅ぼし、小アジアにも進出した。これらのクレタ文明、ミケーネ文明、さらにトロイア文明などを総称してエーゲ文明という。これは同時期のオリエントのエジプト新王国やヒッタイト王国とも関係が深かったらしい。前1200年ごろには、東地中海世界全体を襲った民族移動の動きの中で鉄器段階に移行していったが、その影響からかエーゲ文明は衰退した。 → エーゲ文明の解明 |

| b 青銅器文明 | → 金属器 西アジアの青銅器 |

| ★エーゲ文明の解明 | エーゲ文明の存在は、19世紀までは知られておらず、ホメロスなどの伝えるのは単なる神話であると考えられていたが、19世紀後半から20世紀前半までに、シュリーマンによるトロヤやミケーネ、エヴァンスによるクノッソスなどの考古学上の発見によってその存在が明らかにされ、ヴェントリスなどの古代文字の解読によってその内容も伝承との一致も明らかになってきている。とくに1953年のヴェントリスによる線文字Bの解読は、それまでヘロドトスやツゥキュイディデスなどの歴史書でしかわかっていなかった古代ギリシア研究に、画期的なインパクトをもたらした。 |

| c シュリーマン | 1822年ドイツ生まれの商人で、外国貿易に従事し、財をなして41歳で引退。その後は幼少のころに聞いたギリシア神話のトロヤやミケーネの実在を証明しようと考古学の勉強と発掘に従事。1871〜73年にトロヤ(トロイア)、1876年にミケーネ、さらに1884年にはティリンスを発掘し、エーゲ文明の存在を明らかにした。シュリーマンの研究は現在では修正されていることが多いが、エーゲ文明の発見者として今でもその業績は消えることはない。

Epi. シュリーマンの教える語学学習のコツ 彼は貿易商として活躍する間に15カ国語を話せるようになったという。彼は言語修得のコツとしてこんな事を言っている。「私はあらゆる言語の習得を容易にする一方法を発見した。非常に多く音読すること、決して翻訳しないこと、毎日一時間をあてること、つねに興味ある対象について作文を書くこと、これを教師の指導によって訂正すること、前日直されたものを暗記して、次の時間に暗唱すること。私の記憶力は少年時代からほとんど訓練しなかったから、弱かったけれども、私はあらゆる瞬間を勉学のために利用した。まったく時を盗んだのである。……」<シュリーマン『古代への情熱』1891 岩波文庫 p.24 > |

| トロイア遺跡 | トロイア(トロヤ)はエーゲ海の北東、小アジアの北西端、ダーダネルス海峡に面し、現在はトルコ共和国のイリオスにある。ホメロスの『イリアス』に伝えられるギリシア神話では、英雄時代に「トロイア戦争」があったところとして有名であった。そのトロイアの王宮の位置は判らなくなっていたが、1871年にシュリーマンが遺跡を発見、それ以来現在まで発掘が続けられ、9層の重層的な遺跡の全貌が明らかになり、「トロイア戦争」で炎上したトロイア王の王宮とされている。現在(1998年)イリオス遺跡として世界遺産に登録されている。

Epi. シュリーマンの評判と「トロイアの財宝」 シュリーマンの発掘は世界を驚かす大発見であった。その歴史的価値は覆ることはない。しかし、現在の研究ではシュリーマンの見解やその発掘術はずいぶんと雑で、乱暴だったことが指摘されている。トロイア遺跡は9層から成っているが、シュリーマンはその第2層をホメロスの時代の遺跡と考えたが、現在は第7層がそれにあたることがわかってきた。ところが、肝腎の第7層はシュリーマンの発掘の時、ほとんど削り取られて消えてしまったいるという。素人であり、発掘技術も進んでいなかった時代とはいえ、残念なこととされている。またシュリーマンに対しても、売名行為を非難する声も当時から強かった。また、トロイアで発掘された出土品(いわゆる「プリアモスの財宝」)を祖国ドイツに寄贈した。ところがベルリンにあったはずのこの財宝は1945年に行方不明になってしまった。最近、モスクワのプーシキン美術館で発見されたという。<桜井万里子『ギリシアとローマ』世界の歴史5 中央公論新社

p.26-28 などによる> |

| ミケーネ遺跡 | ミケーネはギリシア本土のアルゴス平野にある。1876年にシュリーマンによって発見され、巨大な城門(獅子門)や黄金のマスクなど、高度なミケーネ文明の存在が明らかになった。前1200年ごろには荒廃したらしく、ポリス形成の時代以降は忘れ去れれていた。 |

| e エヴァンス | イギリスの考古学者アーサー=エヴァンス。シュリーマンの発掘に刺激され、1900年クレタ島のクノッソスを発掘。エーゲ文明の最古の段階であるクレタ文明の存在を明らかにした。かれの収集した遺品には線文字Aと線文字Bなどが書かれた大量の資料があったが、それを公開せず、解読は50年遅れた、といわれる。<高津春繁・関根正雄『古代文字の解読』1964

p.243 岩波書店 による> |

| f クノッソス遺跡 | クレタ島のクノッソスでイギリス人のエヴァンスが1900年から本格的に発掘し、前1600年ごろの青銅器文明の存在を明らかにした。出土したのは驚くべき大宮殿で、非常に複雑な構造を持ちっているが、城壁はなかった。この宮殿は、神話に出てくるクレタのミノス王の宮殿であろう、とされている。また多数の粘土板に絵文字と線文字が刻まれているのも発見され、線文字は線文字Aと線文字Bに分類されている。 → クノッソス クレタ文明 |

| g ヴェントリス | 1953年、古代ギリシアの線文字Bの解読に成功したイギリス人。建築家であったが、言語学者チャドウィックの協力で、街道に成功した。1856年に交通事故死。

Epi. 34歳で交通事故死したヴェントリス 1936年、14歳のイギリス人ヴェントリスは、クレタ文明の発見者エヴァンスの講演を聴き、クレタの線文字に興味を持った。建築家となった彼は、第2次大戦後、仕事の傍ら線文字の解読に取り組んだ。当時はエーゲ考古学の大家であったエヴァンスが、クレタやミケーネの文明は非ギリシア人の文明であり、彼らの文字もギリシア語とは関係がないと言う説が通説となっていたが、ヴェントリスは研究をするめるうちに線文字Bで書かれているのは古いギリシア語ではないかと気がついた。1952年、若い言語学者チャドウィック(彼は日本語にも通じ、仮名文字を研究していた)の協力を得て研究を進めたところ、ギリシア語として解読できることをついに証明し、1953年に学会で発表し、大きな反響を呼んだ。ヴェントリスはその研究を完成することなく、1956年わずか34歳で交通事故で死んだ。現在では線文字Bの解読は大いに進み、エーゲ文明期の社会と文化についてシュリーマンやエヴァンスの見解は書き改められている。<高津春繁・関根正雄『古代文字の解読』1964 p.243 岩波書店による> |

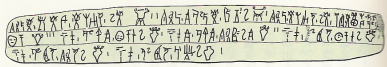

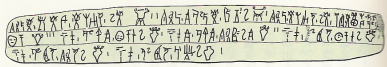

| h 線文字B(ミケーネ文字) |  1900年のエヴァンスのクノッソス発掘以来、クレタ島や本土のピュロスで大量に見つかった。より古い要素を持つ線文字Aにたいして、簡略化した書体を持つのが線文字Bである。発見者のエヴァンスは非ギリシア人の文明と考えたので、この文字もギリシア語との関連はないとされ、解読は遅れた。ようやく1953年に、イギリス人の若い建築家ヴェントリスによって、古いギリシア語を表記したものであることが判明し、現在はミケーネ文明期の文字として解読が進んでいる。<写真は『ギリシアとローマ』世界の歴史5 中央公論新社 p.31 より> 1900年のエヴァンスのクノッソス発掘以来、クレタ島や本土のピュロスで大量に見つかった。より古い要素を持つ線文字Aにたいして、簡略化した書体を持つのが線文字Bである。発見者のエヴァンスは非ギリシア人の文明と考えたので、この文字もギリシア語との関連はないとされ、解読は遅れた。ようやく1953年に、イギリス人の若い建築家ヴェントリスによって、古いギリシア語を表記したものであることが判明し、現在はミケーネ文明期の文字として解読が進んでいる。<写真は『ギリシアとローマ』世界の歴史5 中央公論新社 p.31 より> |

| A クレタ(ミノス)文明 | エーゲ文明の一部を構成する青銅器文明。エーゲ海の南に位置する最大の島であるクレタ島のクノッソスなどに、前2000年頃に壮大な宮殿を持つ文明が成立した。クレタ文明を残した民族は、まだわからないことが多いが、ギリシア人ではなく、小アジアから移動してきた人種ではないかとされている。クレタ文明は南下してきたギリシア人によって前1400年頃に征服され、エーゲ文明はミケーネ文明の段階に入ったと考えられている。

クノッソス遺跡は1900年にイギリスのエヴァンスによって発掘され文明の存在が明らかになった。クノッソスは伝説上のミノス王の宮殿であったので、ミノス文明、またはミノア文明ともいう。クレタ島からは絵文字と線文字A(ミノア文字)、線文字Bが発見され、クレタ文明の段階では絵文字、線文字Aが使用されたらしいが、まだ解読されていない。ミノス王の宮殿と思われる遺跡には城壁はなく、開放的であること、多数の壺などには蛸などの絵が特徴的で、海洋王国であることをしのばせている。 |

| ミノス王 | エーゲ海クレタ島に栄えたクレタ王国の伝説上の王。その王宮がクノッソスの遺跡だとされており、クレタ文明をミノス王の名からミノス文明あるいはミノア文明と言うこともある。エヴァンスの発掘によってミノス王も実在した可能性が出てきた。

Epi. ミノス王とクノッソスの迷宮 ギリシア神話によれば、英雄時代にクレタ島を中心に海洋にミノス王という王が君臨していたという。ミノス王はギリシアの最初に現れる支配者で多くの伝説が残っている。ミノス王は立法者としてもすぐれていたが、その后が、海神ポセイドンが王に送った美しい牡牛とまじわってミノタウロスという怪物を生んだ。その頭は牛、体は人間であったという。困った王はアテネの名匠ダイダロスに命じて、いったん入ったら出られないような迷宮をつくらせ、ミノタウロスをその奥に住まわせることにした。ミノスの息子の一人がアテネで殺されたことからアテネと戦争になり、アテネは九年ごとに七人の若者と七人の娘をミノタウロスの餌食としてクレタに送らねばならなくなった。アテネの王子テーセウスはみずから志願してこのいけにえの一行に加わり、ミノス王の娘アリアドネと親しくなって糸玉をもらい、迷宮の奥まで進んでミノタウロスを殺し、糸をたよりに出口に戻ることができた。テーセウスはアリアドネをつれてアテネに戻った。ミノタウロスの幽閉された迷宮をラビリントスといったことから、英語のlabyrinth(迷宮)という語が生まれた。エヴァンスが発掘したクノッソスの宮殿遺跡がこの迷宮でり、ミノス王も実在の王であった可能性が高い。<村川堅太郎ら『ギリシア・ローマの盛衰』1993 講談社学術文庫> |

| a クノッソス | クレタ文明の遺跡で、前19世紀ごろに栄えたクレタ海洋王国の宮殿とされる遺跡のあるところ。1900年にイギリスのエヴァンスが発掘した。その宮殿は中庭の周辺に多数の建物が配されており、城壁はめぐらされていない。また神々の偶像や人物像は見つかっていない。明らかに迷宮状になっており、伝承にあるクレタ島のミノス王の迷宮の跡ではないかと言われている。クノッソスの宮殿は、その後の前1400年頃、ギリシア本土のミケーネによって征服されたと考えられている。 |

| B ミケーネ文明 | およそ前1600〜1200年の間に、北方からギリシア本土とエーゲ海域に南下してきたギリシア人の第一波とされるアカイア人が、ペロポネソス半島のミケーネなどで、先行のクレタ文明を征服しながら、高度な青銅器文明を築いた。これがエーゲ文明の後段にあたるミケーネ文明である。1876年からのシュリーマンのミケーネ遺跡の発掘によってその内容が明らかになってきたもので、王宮跡には巨大な石造建築物の獅子門などがあり、また黄金のマスクなどの金製品が多数出土した。ミケーネ以外にもティリンス、ピュロスなどの遺跡から大量の線文字B(ミケーネ文字)資料が発見され、1953年にイギリスのヴェントリスによって解読された結果、その社会のあり方がかなりの程度明らかになってきた。それによるとミケーネ王は専制的な権力を持ち、周辺から税を納めさせる貢納王政をおこなっていた。このミケーネ文明は、前1200年頃から急速に衰退し、彼らの文字などの文明も忘れられてしまった。この変革は、従来はドーリア人などのギリシア人第二波の南下によるとされていたが、最近の研究では「海の民」という異民族の侵攻を受けたためではないか、とされるようになった。 |

| ギリシア人 | 古代ギリシア人は、インド=ヨーロッパ語族に属し、北方から南下して、バルカン半島の先端やエーゲ海の西岸、さらにクレタ島などの島々に居住するようになった。このうち、最も早く南下して、ミケーネ文明を作りだしたのが東方方言に属するアカイア人とされている。(ギリシア人のバルカン半島への南下は、かつては紀元前2000年頃とされていたが、現在では紀元前3000年紀までさかのぼると考えられている。)その後、現在のギリシアからエーゲ海域に拡がるうち、方言の違いによって、イオニア人、アイオリス人、ドーリア人などに分かれていった。しかし、彼らは一つの民族としての意識を持ち続け、自らをヘレネスと呼び、古代ギリシア文明を作り上げた。古代ギリシア人は地中海での植民活動が活発であったが、中世でもギリシア商人は東地中海を中心に貿易活動を行った。また近代でも海運業が盛んであり、世界各地で船乗りとして活躍している。また近代に至るまで、国土が肥沃でなかったためもあって、ギリシア人移民はたいへん多く、アメリカ、オーストラリアなどにギリシャ人のコミュニティーが作られている。

Epi. 古代のギリシア人と現代のギリシア人 現代のギリシア人との関係は、意外とはっきりしない。ヘレニズム時代以降、バルカン半島には、ローマ帝国(ビザンツ帝国)、スラブ民族の移住、イスラームの進出など、多くの民族が入ってきたので、様々な民族の同化が進み、現在のギリシア人が形成されたのであり、古代ギリシア人の子孫が現在のギリシア人であると簡単には言えない。にもかかわらず、現代のギリシア人は、自らを古代ギリシア人の子孫と強く意識している。現実と理念の食い違いは言語問題にも見られ、ギリシア語論争が起こっている。 |

| アカイア人 | 古代ギリシア人は前2000年ごろ(最近では前3000年ごろとも言われる)からバルカン半島から南下してギリシア本土に定住しし、青銅器文明段階に入った。そのうち東方方言に属する一派のアカイア人は、前16世紀ごろに先行のクレタ文明に代わってミケーネ文明を形成し、ミケーネ王国などの王国を作った。彼らは独自の「線文字B」を使用してギリシア語を表記し、オリエント的な専制権力を持つ国王のもとに貢納王政という体制を作り上げていた。ミケーネ文明が前12世紀ごろ崩壊し、暗黒時代を通してギリシア人の別の一派ドーリア人が鉄器の使用をテコに有力となっると、先住民のアカイア人は征服されて被支配層になった。スパルタのヘイロータイといわれる人々はアカイア人と考えられている。 |

| ミケーネ王国 | ギリシア本土のアルゴス平野北部にあった王国。ミュケナイとも表記。前1600〜前1200のあいだ、この地にギリシア人(当時はアカイア人といった)が王国をつくり、有力となった。1876年のシュリーマンの発掘によって、その王宮跡と思われる城塞が発見され、ミケーネ文明の存在が明らかになった。それは線文字Bといわれる独自の文字を持ち、高度な青銅器文明であった。ミケーネ王の時代は、後のギリシアのポリス社会とはまったく違った専制的な支配権力を持ち、周辺のギリシア人諸王国を支配し、税を納めさせる貢納王政をしき、その勢力はクレタ島などにも及んだ。またエーゲ海対岸の小アジア北部にあったたトロイア王国との戦争(トロイア戦争)がホメロスの『イリアス』に物語られている。前1200年頃、ミケーネ王国は忽然と姿を消し、その文字も忘れられてしまう。この原因はまだ不明な点が多いが、最近では「海の民」の侵入によって滅ぼされたのではないか、と言われている。 |

| ティリンス | ミケーネの南方にある、ミケーネ文明の遺跡。シュリーマンがトロヤ、ミケーネに続いて1884年に発掘した。ミケーネ時代(前1600年ごろ〜前1200年頃のギリシア人諸国の一つ。 |

| ピュロス | ペロポネソス半島南西部にあるミケーネ文明の遺跡で、1939年、アメリカのカール=ブレーゲンが発掘、数百枚の粘土板が出土した。粘土板にはクレタ島で見つかっていた線文字Bが記されており、ギリシア本土とクノッソスのつながりがわかった。ミケーネ時代(前1600年ごろ〜前1200年頃のギリシア人諸国の一つ。 |

| トロイア王国 | ギリシア神話でミケーネやスパルタなどのギリシア王国の連合とのトロイア戦争で敗れ王国。トロヤとも表記。長い間神話上の国とされていたが、1871年にドイツ人のシュリーマンがトロイア遺跡を発掘し、実在がはっきりした。トルコ共和国、小アジア(アナトリア)の西北部のダーダネルス海峡に面したところで現在はイリオスという。シュリーマンの遺跡の発掘以来、トロイアもエーゲ文明の一角を占める青銅器文明であるトロイア文明の内容が明らかとなり、その繁栄の様子が明らかになっている。 |

| トロイア戦争 | ホメロスの叙事詩『イリアス』に物語られるギリシアの王国連合とトロイア(トロヤ)王国の戦争。トロイアの王子パリスがスパルタ王の妃でギリシア一の美女と言われたヘレネを誘拐し、トロイアに連れて行ってしまったことから、ミケーネ王のアガメムノンを指揮者として、勇猛無比なアキレウス、知略に長けたオデュッセウス、助言者ネストルなどギリシアの英雄たちがトロヤを攻撃することとなった。ギリシア軍は10年にわたってトロイアを包囲しが、トロイア側も王子ヘクトルなどの名将の下でよく戦った。ギリシア軍は勇士を忍ばせた巨大な木馬をつくり、和平の贈りものと偽って城門を開けさせ、躍り出た勇士がトロイアの王宮を焼き討ちにしてヘレネを助け出したという(「トロヤの木馬」)。

Epi. トロヤ戦争のはいつごろのことか? この物語は単なる神話ではなく、ミケーネ王がトロイアを征服した事実を反映していると考えられる。トロイアの存在を明らかにしたのは少年時代の夢を実現させたシュリーマンのトロイア遺跡の発掘であった。しかし、このトロヤ戦争となるとその時期をめぐって歴史家の意見が分かれている。一般にミケーネ時代の前13世紀のこととされているが、この時期は考古学上は青銅器時代だ。ところが物語では農民は鉄器を使っている。このことからイギリスの社会史学者フィンレーは1963年にトロヤ戦争の史実を否定し、それは前10〜9世紀の鉄器社会に移行する時期の現実を反映させたものだ、と主張した。ところが現在ではやはり前13世紀のミケーネ時代のことだというのが有力になっている。それは、同時代のヒッタイト帝国のボガズキョイ遺跡から出土した文書にアカイア人(ミケーネを建国した)やトロヤの別名イリオス、パリスの別名アレクサンドロスなどの名前が出てきたからである。ヒッタイトと接触していたのであれば、トロヤやミケーネも鉄器を使用していてもよさそうだが、いまのところはっきりしていない。もっともトロヤ戦争を扱った映画では、平気で鉄の剣が使われているが・・・。<村川堅太郎他『ギリシア・ローマの盛衰』1993 講談社学術文庫 p.48-50

などによる> |

| 貢納王政 | 「線文字B」が解読された結果、ミケーネ文明期の社会構造や王国の権力構造の仕組みがかなり明らかになった。それによれば、ミケーネ文明期の王は、かなり強大な権力を持っており、数十の村(共同体)に対し、金・銅・家畜・壺・亜麻のほか、種々の畜産物などより成る貢納(みつぎものを納めること)を義務づけ、重要な村には、貢納義務を監視するための役人を任命していた。しかし、官僚制度は未熟であった。土地は共同体の共有とされ、分割されてここの農民に分与されていた。貢納の義務を負うのは個人ではなく、村(共同体)であった。このような体制を「貢納王政」という。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.40

による> |

| C 暗黒時代 | 前1200年頃のミケーネ文明の崩壊から、前800年頃のポリス社会の成立までの400年間は、残された史料が少なく(線文字Bは使われなくなり、ギリシア・アルファベットはまだ発明されていなかったので)、その実態がよくわからなかったところから暗黒時代といわれている。しかし、下記のようにギリシアにとっては重要な転換期であった。

「ポリス社会の成立に先立ついわゆる暗黒時代は、輝かしいミケーネ文明がなくなったという意味ではその名に値するが、この時代にギリシア人は鉄器の使用を普及させ、またフェニキア人を通じてアルファベットを発明し、また製陶術に新たな発展を見せたのであって、こうした発展の集中的表現がポリスの成立だったのである。ポリスはそれまでの混乱の中から生み出されたギリシア人の生活の核であった。」<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.60>

最近では実態を表すとはいえない「暗黒時代」という言い方をせず、「初期鉄器時代」とすることもある。 |

| a 鉄器文化 | 前12世紀頃、北方から鉄器を使用する民族が南下して、エーゲ文明の青銅器文明を破壊し、征服した、とされているが、最近は否定的な見方もあり、ギリシアへの鉄器文化の波及については定かではない。一般には前8世紀までの暗黒時代に、ギリシアは鉄器文化に移行し、その間にポリス社会に移行した、とされる。 |

| b イオニア人 | イオニア人、アイオリス人、ドーリア人は、いずれも神話上のギリシア人の始祖ヘレネの子供や孫の子孫たちとされる。(下の「ヘレネス」の項を参照のこと。)このうち、イオニア人とは、小アジア(アナトリア)西岸のイオニア地方に居住し、イオニア方言を話す人びとを言う。もとはアテネなどのアッティカ地方の住民と同じ系統とされる。 |

| アイオリス人 | 古代ギリシア人の中で、小アジア西岸の北部(イオニア地方の北)のアイオリス地方に居住し、アイオリス方言を話す人びと。レスボス島もこの人びとの居住地であった。ギリシア本土のテーベは、アイオリス人のポリスである。 |

| ドーリア人 | 古代ギリシア人の中で、ペロポネソス半島に居住し、その方言を話した人びと。ドーリス人とも言う。スパルタは、このドーリア人が先住民を征服して成立したポリス。もとはギリシア北部にとどまっていたギリシア人であったが、前1200年頃から、南下し始め(一般にこれをギリシア人の南下の第二波という)、ペロポネソス半島一円に移ってきて、先住民のアカイア人を征服したと考えられている。 |

|

| ウ.ポリスの成立と発展 |

| A ポリス(都市国家) | ミケーネ文明が崩壊し、暗黒時代といわれたの400年間に鉄器の使用などが普及し、前800年頃からはギリシア本土に人々の集住(シノイキスモス)が進行し、ポリス(Polis)が形成された。ポリスは「都市国家」(city-state)と訳されるが、通常考える現代の都市とも国家ともちがったものである。都市とはいっても、商工業者や労働者や官僚たちの居住区ではなく、原則として土地所有農民を基幹として、商工業者とともに構成される市民団が居住する市域を中心に、周辺に彼ら農民のクレーロス(本来は共同体の共有地であったものを「持ち分地」としたもの)が広がっている。国家と言っても職業的な官僚や常備軍は存在せず、市民団が直接に国家の機構を運営していた。ギリシア国土は平地も少なく、オリエントのような統一的な専制国家は出現しなかった。そのかわり、このようなポリスが発達し、大小200ほど存在した。その規模、内容はさまざまであるが、市民の数も数百から数千が普通で、アテネとスパルタは例外的な広域ポリスである。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 などによる>

※このポリス(Polis)から、politics=国家を統治する「政治」、politician=「政治家」、police=武装して国家を保護する「警察官」、などのことばがうまれた。 |

| a アクロポリス | ポリスの中心にある城山で、その上にポリス共同体のシンボルとなる神殿が建設される。アテネのアクロポリスには、アテネの守護神アテナを祭るパルテノン神殿が建設され、現在のその姿を偲ぶことができる。 |

| b 集住(シノイキスモス) | ポリス形成以前に存在した村共同体(コーメー)が統合され、貴族層を中心として、アクロポリスの周辺に集まり住んでポリス共同体を構成したことをシノイキスモスという。 |

| B 植民市(ギリシア) | ギリシア人が地中海に建設した主な植民市は、マッサリア(現在のフランスのマルセイユ)、ネアポリス(現在のイタリアのナポリ)、タレントゥム(同タラント)、シチリア島のシラクサ、エーゲ海に面したミレトス、黒海の入り口のビザンティオン(ビザンティウム、ローマの都となってコンスタンティノープル、現在のトルコのイスタンブール)、アフリカ北岸エジプトのナウクラティス、リビアのキレネなど多数あった。ギリシア人の地中海での植民活動、交易活動は、フェニキア人及びフェニキア人が建設したカルタゴなどの植民市と対抗するようになり、ペルシア戦争の背景となる。

「貴族政ポリスの相対的人口増加と、貴族層内部の政争とは、この矛盾の外部への転化の方策として、市民の一部を外へ送り出す植民市建設(アポイキアと言われた)の事業を発見させた。前8世紀の半ばから約二百年のあいだに、ギリシア諸市の植民市建設が活発におこなわれ、南イタリア・シシリーをはじめ、地中海・黒海・マルモラ海の縁辺には多くの植民市が点在することになり、ギリシア世界は飛躍的に拡大した。……植民市を建設しようとするポリスは、まずその指導者をきめ、仲間や貧民がこれに加わって、デルフォイの神託を乞い、ポリスの象徴としての「共通のかまど」から聖なる火を分け、これを新市のかまどに移すのを習わしとしたが、母市と娘市とは政治的には独立した国家であった。」<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.65〜> |

| a アルファベット | はじめカナーン人がつくりだした表音文字をもとに、フェニキア人が現在のアルファベットのもとになる文字を使うようになった。前8世紀半ばごろから、地中海でフェニキア人と接触するようになったギリシア人に伝わったと考えられる。ギリシア人はかつてミケーネ時代には独自の文字(現代では線文字Bと言われる)を持っていたが、暗黒時代にすっかり忘れてしまっていた。ギリシア人は子音しか表せなかったフェニキア文字に、5つの母音(アルファ=Α、エプシロン=Ε、イオタ=Ι、オミクロン=Ο、ユプシロン=Υ)を加える改良を行い、ポリス形成期(アーカイック時代)以降は現在みるようなギリシア・アルファベットが用いられるようになった。 |

| b ヘレネス | 古代ギリシア人は自らを神話上の美女ヘレネ(スパルタ王の妃でトロイアの王子パリスに掠奪され、トロイア戦争の結果、スパルタに戻ったとされる)の子孫だと信じていたので、自分達をヘレネの子孫たちの意味でヘレネスといった。ヘレネの子供のドロス、アイオロス、孫のイオン、アカイオスがそれぞれ、ドーリア人、アイオリス人、イオニア人、アカイア人の先祖とされる。またその居住するギリシア本土をヘラスという。後の「ヘレニズム」という言葉も、「ギリシア風の文化」の意味で使われた。19世紀のヨーロッパで盛んになったギリシア愛護主義は「フィルヘレニズム」という。ヘレネスに対して、異民族をバルバロイといった。 |

| c バルバロイ | もとは「意味のわからない言葉を話す人」の意味で、ギリシア人が自らをヘレネスといったのに対し、異国人を指していた。次第に侮蔑的な意味を込めて奴隷などをも意味するようになった。英語のbarbarian(野蛮人)の語源。 |

| デルフォイの神託 | デルフォイ(デルフィ)は、ギリシア中部のにある聖域。アポロン神殿があり、神殿の巫女の口をかりて伝えられる神託(神の預言)は、前590年から始まり、すべてのギリシア人(ヘレネス)にとって真実のものと尊ばれ、ポリスの重要な決定はこの神託によってなさるようになった。特に植民活動が始まると、植民の前にデルフォイの神託をうかがうことが慣行となり、そのため植民に関する情報センターなような役割を持つようになった。この神域の運営は、周辺の部族の隣保同盟があたっていたが、多数の奉納物が富となっていたので時にその管理権をめぐってポリスが争うこともあった。現在もアポロン神殿をはじめとする遺跡が多数残され、隣には博物館が建設されている。<桜井万里子『ギリシアとローマ』1997 世界の歴史5 中央公論新社 p.59〜>

なお、帝政ローマ時代に、ギリシア・ローマの様々な人物を比較して論じた『対比列伝』(英雄伝)で知られるプルタルコスは、ギリシア人であった。彼の頃は「デルフォイの神託」はすっかり衰えていたが、それを嘆いた彼は、自ら最高神官となって神託を復興させようとした。彼が「最後のギリシア人」と言われる所以である。<村川堅太郎ほか『ギリシア・ローマの盛衰』1993 講談社学術文庫

p.185> |

| 隣保同盟 | 古代ギリシアのポリス間で、隣接するポリスが神事など共同の行事を通じて同盟を結ぶこと。最も有名なのがデルフォイの神殿を中心とした隣保同盟。神殿には多数の奉納物が保管されてので、その管理権を巡って隣保同盟のあいだや他のポリスとの間で、戦争する場合(神聖戦争という)も再三あった。 |

| オリンピアの祭典 | ペロポネソス半島の西北にあるオリンピア(オリュンピアとも表記)の神域で、祭神ゼウスに捧げる神事として行われた競技会。開催場所はアテネではないこと、またオリンポス山(ギリシア北部にあり、十二神が住むとされている山)とも違うことに注意。オリンピアの地は、デルフォイとともにどのポリスにも属さず、ギリシア全体の崇拝を受ける地であった。古代オリンピック消滅後、長く荒廃していたが、1766年にイギリス人のチャンドラーという人が発見し、発掘が始まった。現在も断続的に発掘が続いている。

オリンピア競技会の始まり 競技会の最古の記録は紀元前776年にさかのぼる。ギリシアではオリンピア開催年を基準に年代を数えたので、この年がその起点となっている。前580年からはペロポネソス半島西北のエリスという小ポリスが主催権を持つようになり、大国に左右されなかったため長く存続できた。競技会は4年に一度開催され、全ギリシアの祭事でであり、その間は「神聖な休戦」といわれて戦争は中止された。参加するのはギリシア人の男性市民のみで、全裸で競技した。現在の陸上競技やレスリングなどが主な種目であり、水泳はなかった。もちろん柔道も。全裸いとっても重装歩兵の格好で走る競技はあったという。最も人気があったのは戦車競争だった。勝利者にはオリーブの冠のみが与えられ、それが名誉なこととされる、本来のアマチュアリズムの精神であった。

オリンピア競技会の終わりと復活 オリンピア競技会はポリスが衰退してもギリシアの祭事として続けられ、ローマ時代には国際化したが、ローマ時代末期、テオドシウス帝のキリスト教国教化(392年)に伴い、異教的な祭りとして否定され、393年を最後に停止された、といわれている。それが近代オリンピックとして復活するのは、フランスのクーベルタンの提唱によって第1回近代オリンピックがアテネで開催された、1896年のことである。2004年夏、21世紀最初のオリンピックがアテネで開催されたことは記憶に新しい。<桜井万里子・橋場弦編『古代オリンピック』2004 岩波新書 などによる> |

| ギリシア人の植民活動 |

| a.マッサリア | 現在の南フランス最大の港である現在のマルセイユ。前600年頃、イオニア地方のフォカイアの人々が移住して建設したギリシア人の植民市として始まる。マッサリアは西地中海の交易の中心として栄え、現在の南フランスからスペインにかけて進出した。また、さらにブリテン島産の錫(すず)はビスケー湾からピレネー山脈北側を通ってまっさりあに運ばれ、そこからローマに運ばれていた。そのためマッサリアはローマにとって重要な都市となり、ガリア地方への進出の拠点ともなった。前3世紀末、カルタゴがイベリア半島に進出し、マッサリアの交易圏を脅かしたことが第2次ポエニ戦争の要因の一つとなった。

中世の十字軍時代には自治都市であり、十字軍の船団の出港地として栄えたが、1481年にフランス王領に編入された。。 |

| b.ネアポリス | 現在のイタリアのナポリ。前5世紀にギリシア人の植民市として建設された。その後も南イタリアの重要な港として発展したが、1282年以降はナポリ王国の都。 |

| c.タレントゥム | 南イタリア、現在のタラント。ギリシアの有力ポリス、スパルタの植民市として建設された。前5〜4世紀、南イタリアはマグナ・グラエキア(“大ギリシア”の意味)といわれたほどギリシア人の移住が多く、沢山の植民市がつくられたが、その中心として繁栄したのがタレントゥム。前3世紀、ローマと戦って敗れ、ギリシア植民市の中で最も遅く、前272年にローマの支配下に入った。

→ タレントゥム(ローマ時代) |

| d.シラクサ | シチリア島東岸にギリシアのコリントが建設した植民市(ギリシア名シュラクサイ)。地中海のほぼ中心に位置し、都市国家として発展した。前480年のサラミスの海戦と同じ時、シラクサはカルタゴ海軍に勝利している。また前5世紀末から前4世紀にかけて、ディオニュシオス1世が僭主政治を行い、3次にわたってカルタゴと戦った。プラトンも一時シラクサに滞在、その政治に関与し、理想国家の建設を目指した。しかしカルタゴの勢力が及ぶとローマに救援を要請、そこからカルタゴとローマの間にポエニ戦争が始まる。第1回ポエニ戦争の後、シラクサはローマに反旗を翻したため、第2回ポエニ戦争の最中の前211年にローマに攻撃され滅亡した。そのとき、シラクサで活躍していたアルキメデスも戦死した。その後は属州シチリアの一部としてローマの支配を受ける。

その後、中世のシチリア島は、ビザンツ帝国、イスラーム、ノルマン人、ドイツ王の支配などを受ける。シラクサにはギリシア、カルタゴ、ノルマン、イスラームの文化が相次いで交替した。シラクサは現在は小さな町になってしまい、かつての繁栄の跡は見られず、ギリシア時代の建築も残っていないが、その西にあるアグリジェント(ギリシア時代のアグリゲントゥム)にはギリシア建築の神殿が残っている。

Epi. 『走れメロス』の舞台 太宰治の短編小説『走れメロス』の舞台となったのが、僭主ディオニュシオス1世の時のシラクサである。小説ではシラクスという国の暴君ディオニスとして出てくる。メロスが激怒し、「必ず、かの邪智暴虐の王を除かなければならぬと決意した」、あの暴君である。「王を除かねばならぬ」というメロスの決意は、22歳頃の昭和6年に反帝国主義学生同盟に加わって非合法活動を経験した頃の太宰自身が投影されているのではないだろうか。発表されたのは日中戦争最中の昭和15年(1940年)だから、不敬思想で大問題になりかねない表現だが、この作品では暴君はメロスを許し、大団円させたことも、運動に挫折し転向した太宰の過去が投影していると見られないこともない。

Epi. 和辻哲郎のシラクサ訪問 1928(昭和3)年にシラクサを尋ねた和辻哲郎はその著『イタリア古寺巡礼』でアグリジェントのギリシア時代の神殿を見てこんな感想を記している。

「これらのギリシア建築を見て、まず第一に受けた印象は、その粛然とした感じである。この感じだけは、後の時代のどんな美しい建築にもないように思う。しんとしていて、そうして底力がある。これはおそらく他の時代の建築に見られないあの「単純さ」に起因するのかも知れない。・・・」<和辻哲郎『イタリア古寺巡礼』岩波文庫

p.144> |

| e.ミレトス | → ミレトス |

| ナウクラティス | エジプトのナイルデルタ地方にあったギリシア人の植民市。前610年、ミレトスを母市として建設されたという。前6世紀半ば、エジプト第26王朝の時代にギリシアとエジプトの間の合同の取引地として許可され、交易で繁栄した。エジプトからギリシアにもたらされたのは主として穀物(小麦)であった。ヘレニズム時代、ローマ時代にも貿易港として栄えたが、次第にアレクサンドリアにその地位を奪われて衰退し、現在は遺跡として残るのみとなっている。現在は遺跡としておびただしいギリシア製陶器が出土し、かつての繁栄を偲ばせている。 |

| キレネ(キレナイカ) | アフリカ北岸、現在のリビアの東部。キュレネともいう。前630年ごろ、ギリシア人の植民市として建設された(ヘロドトス『歴史』巻4の157節以下にキュレネ植民の由来が書かれている)から始まり、ローマ時代にはその属州となった。7世紀にイスラーム教徒のアラブ人に征服され、ウマイヤ朝の支配を受ける。その後もイスラーム諸王朝の支配が続き、16世紀にはオスマン帝国が進出する。19世紀にはこの地を中心にスーフィズムの一つであるサヌーシー教団が力を付けてオスマン帝国に反抗するようになり、フランスやイタリアの侵出とも戦った。帝国主義時代にはイタリアが進出を図り、1912年、イタリア=トルコ戦争によってイタリアの植民地となる。 → リビア |

| f.ビザンティオン | ギリシア人が前7世紀半ばごろ建設した植民市。マルマラ海から黒海に抜けるボスフォラス海峡に面する交通の要衝にあり、当時メガラという王国が存在していたが、ギリシア人が征服した。それ以後、黒海方面への中継地として繁栄する。ローマ帝国領となってから、330年にコンスタンティヌス帝が帝国の都とし、コンスタンティノープル(コンスタンティノポリス)となる。その後東ローマ帝国(ビザンツ帝国)の都ビザンティウムとして繁栄が続く。1453年にオスマン帝国に征服されその都となり、イスタンブルと改名。現在もトルコ共和国の最大の都市として繁栄している。ということでこの都市は、ビザンティオン(ビザンティウム)→コンスタンティノープル→イスタンブルと歴史上三つの名称を持っていたこととなる。 |

|

| エ.市民と奴隷 |

| 1.ポリスの市民 | 代表的なポリスであるアテネでは、前7世紀には土地からあがる大麦・小麦・ブドウ酒・オリーブ油などの収穫量によって、市民は4つの等級に分かれていた。第1級は年に穀物500メディムノスを出す土地を持つもので、「500メディムノス級」と言われた。第2級は、500〜300メディムノスの土地を所有し、馬を養い戦争には騎馬で参加するので「騎士級」といわれた。第3級は300〜200メディムノスの土地を持ち、「農民級」といわれた。第4級は200メディムノス以下の小農や手工業者で、「労働者級」といわれた。アルコン(執政官)になれるのは上位2級でこれが貴族、第3級・4級が平民ということになる。アテネでは貨幣経済の進展に伴って貴族と平民の抗争が展開され、次第に平民は市民として貴族と平等の権利を獲得し、前508年には民会を中心とするポリス民主政が確立した。特にペルシア戦争で平民が重装歩兵として活躍し、さらに下層民が三段櫂船の漕ぎ手として勝利に貢献したことを受け、下層市民の発言力が強まり、貴族・平民・下層民の差が無くなって平等な市民社会が実現した。ポリスは、主体的な市民によって民主政治が完成しが、在留外人(メトイコイ)には市民権は与えられず、また生産は奴隷に依存する奴隷制度の社会であった。またポリス市民といった場合、それは男性をさすのであり、女性は市民権を持たなかった。なお、ペリクレス時代の前451年には市民権法が制定され、両親ともアテネ市民であることが条件とされた。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書、橋場弦『丘のうえの民主政』1997 東大出版会 などによる> |

| a 貴族 | アテネの市民の4等級で言えば、アルコンや上級の役職に選出される第1級と、騎兵としてポリスの防衛に参加し、国制に発言権を持つ第2級の騎士級にあたる。かれらが当初のアテネで寡頭支配を行いったのが貴族政の時代である。 |

| アルコン | 古代ギリシアのポリスで貴族の中から選ばれて王に代わって最高権力を握った機関。またはアルコーン。指導者または「第一人者」という意味で、一般に執政官と訳す。前8世紀ごろにギリシアの貴族政ポリスが成立するとともに生まれ、アテネでは前683年から、定員9人で任期が1年となり、行政、軍事、祭祀、法律の制定などの権限を持つ、貴族政での最高権力機関となった。アルコンは任期が終わるとアレオパゴス会議(元老院)の終身会員となった。

アルコンの職名は前5世紀の民主政の確立期にも残り、平民の中から抽選で選ばれることになった。なお、貴族と平民の争いが激しくなり、アルコン職を立てることができない状況が「アルコンなし」の意味で「アナルキア」といわれた。アナーキー

Anarchy の語源である。そこからアナーキズム(無政府主義)という言葉も生まれた。 |

| b 平民 | はじめは貴族に支配されていたが、次第に奴隷所有を通じてクレーロスを耕作して経済的に自立するようになり、武器の価格下落にともない武器を自弁できるようになって、重装歩兵としてポリスの防衛に参加し、民主政の担い手となっていく。平民の中での貧民(下層市民、無産市民とも)は、ペルシア戦争の時期に、三段櫂船の漕ぎ手として活躍するようになって発言権を増していく。 |

| メトイコイ | ポリスの住民で、在留外人(ギリシア人で、他のポリスの出身者)のこと。自由民ではあるが、市民権はなく、民会への参加などの参政権は認められなかった。アテネでは1ヶ月以上滞在した外国人はメトイコイとして登録され、所定の人頭税を払えば、法的保護を受けて在留できた。また、奴隷が解放された場合も、メトイコイとして扱われた。メトイコイはポリス内での土地所有は認められなかったので、主として商業や芸術、学問に従事した。哲学者アリストテレスも、アテネにおいてはメトイコイであり、市民権はなかった。 |

| c アクロポリス | ポリスに集住する際に、その中心として神殿を設けた城山のこと。ポリス形成期には、王の居城であったと思われるが、民主政の発展とともに、ポリスの守護神を祭る神殿になったものと思われる。アテネのアクロポリスは特に有名で、パルテノン神殿をはじめとしたいくつかの遺構が現在も残っている。その南麓にはディオニュソス劇場がある。 |

| d アゴラ | アテネのアクロポリスの北方につくられた公共広場で、ポリス市民の集会や、裁判、取引の場となった。またアテネからその領土であるアッティカ地方の各地に延びる道路も、アゴラを基点としていた。民会も当初はこのアゴラで開かれていた(後に専用のプニュクスの丘に移った)。また周辺には、ストアといわれる列柱が立ち並び、人々が議論を交わす場となっていた。後のストア派の名称は個々に由来する。現在まで発掘が続き、アゴラ周辺の評議員会場跡や民衆裁判所跡、獄舎跡、市民に時間を知らせた水時計跡などが発見されている。 |

| c クレーロス | 古代ギリシアのポリス社会で、市民に与えられた「持ち分地」(割当地)のこと。市民は城壁の中に居住し、城壁の周辺にそれぞれクレーロスを所有して奴隷を使って耕作した。クレーロスは市民の財産であり、彼らの経済活動の基盤であった。スパルタでは、市民の没落を防止するため、クレーロスの売買や譲渡は禁止されていた。 |

| 2.奴隷制度(ギリシア) | ギリシアのポリス社会の平均的な市民は2〜3名の家内奴隷を所有し、また手工業の仕事場や、鉱山では、集団で労働させる場合もあった。特に有名なのは、アテネの郊外のラウレイオン銀山の奴隷労働である。しかし、後のローマ帝国の大土地所有(ラティフンディア)のような、大規模な奴隷制度は無かった。奴隷は戦争での捕虜や、商品として外地から輸入され、貨幣経済の発展に伴って債務の返済ができずに奴隷となった場合もあった。奴隷も主人によって解放され場合があり、解放されると在留外人(メトイコイ)同じ扱いとなり、自由にはなるが、市民権は認められなかった。古代ギリシアにおいては、奴隷の存在は特に疑問視されることはなく、アリストテレスもその著『政治学』で、ポリス市民が完全な人間であり、奴隷は支配されるように生まれついた不完全な人間であるから、市民が奴隷を所有することは当然のこととしている。またそのような奴隷を獲得する戦争は、狩猟で獣を捕らえるのと同じ自然な行為だ、と言っている。スパルタではアテネよりも奴隷制が発達し、ヘイロータイという奴隷身分が存在した。 → ローマの奴隷 |

| a アテネ | アテネは代表的なポリスであり、ギリシア南部のアッティカ地方にあり、アクロポリスの丘を中心にした市域は城壁に囲まれ、その周辺地域を領有し市民の耕作地が広がっていた。またサラミス湾に外港を持ち、海外貿易でも大きな富を築いた。ドーリア人の征服を受けず、以前から居住していたイオニア人が、集住(シノイキスモス)によってポリスを形成させたと考えられている。アテネが支配したアッティカ地方は、広さは佐賀県ぐらい、人口は最盛期で市民は家族を含み12万(そのうち、市民権を持つ成年男子は3万)。さらにメトイコイといわれた在留外人が3万、奴隷が8万人、合計で23万(前432年の推計)とされる。前7世紀ごろ王政から貴族政にかわり、続いて平民が台頭して民主政の形成が進み、前508年のクレイステネスの改革で民主政が確立し、典型的なポリス民主政が展開される。ペルシア戦争ではギリシアの中核として戦ってペルシア帝国の侵攻を食い止め、その後はデロス同盟の盟主として「アテネ帝国」といわれる覇権を獲得した。しかしこのペリクレスの時代を頂点に、ペロポネソス戦争で敗れてからはデマゴーゴスによる政治によって混乱が続き、前4世紀の末にはマケドニアに支配され、実質的独立を失う。前5〜前4世紀を文化史上は古典期と言われ、アクロポリスのパルテノン神殿などの建築や彫刻、演劇、ソクラテス以下の哲学などギリシア文化がアテネを舞台に展開された。その後もその基盤は長く存続し、アテネは学芸都市としてヘレニズム時代にも繁栄した。ローマ支配に組み込まれてからは文化的にも衰退した。

Epi. 現在のアテネ ペリクレス時代を最盛期となった古典古代のアテネが、そのまま現在のアテネにつながっているのではない。ポリスの繁栄が失われ、ギリシア世界がローマに支配されるようになると、その中心はビザンティウム、つまり後のコンスタンティノープル、現在のイスタンブールに移る。アテネの町は荒廃し、1830年代には人口4千人ほどの寒村になっていた。アテネが復興するのは、独立後のギリシア王国の首都となった1834年以降のことことだ。それ以後、古典文化の中心地として大学などの文化施設も作られ、2004年にはオリンピックが開催される大都市に発展した。<クロッグ『ギリシアの歴史』2004 創土社 など> |

| b 家内奴隷 | アテネの奴隷は、債務奴隷が多く、ほとんどは家内奴隷であり、市民のクレーロス(割当地)の耕作させたり、家内労働に使役したり、戦争に従軍する際の従者としていた。→ 奴隷制度 |

| ラウレイオン銀山 | 古代ギリシアのアテネに属する銀山。アテネの繁栄の基盤でもあり、多くの奴隷によって維持されていた。前483/2年にアッティカ半島で豊かな鉱脈を持つ銀山が発見され、ペルシア戦争の最中だったのでテミストクレスがその富をアテネ海軍の軍艦建造に充てることを提案して民会で承認された。その海軍はギリシア海軍の主力となり、サラミスの海戦でペルシア海軍を破ることとなった。またこの銀によってアテネは貨幣を鋳造し、その繁栄の基盤となった。 → 奴隷制度 |

| c スパルタ | 紀元前12世紀にピンドス山あたりから移動して南下したドーリア人は、他のギリシア諸種族の移動を誘発しながらペロポネソス半島一帯を占拠し、先住ギリシア人を征服し定着した。ドーリア人の一派のスパルタ人(スパルティアタイ。自らはラケダイモンといった)は、エウロタス河畔に居を定め、自らを強固な支配身分の共同体として結合し、他の従属的な諸身分を抑える戦士団の共同体をつくった。スパルタ人が支配する従属民には、ヘイロータイという奴隷身分とペリオイコイとよばれる半自由民があった。スパルタの市民はポリス内部では少数の支配層であり、いっさいの生産労働から解放され政治と軍事に専念する戦士団であった。かれらは武器を独占してペリオイコイ、ヘイロータイを支配したが、数の上では少数であり、また時々ヘイロータイの反乱に悩まされていたので、その軍事力を維持し強めるために、厳しい軍国主義を採用し、子供(スパルタにおいては市民の女子も戦士として同様に扱われた)たちを厳しく育てる「スパルタ教育」が行われていた。また、強力な陸軍をもっていたので、「城壁は人なり」という考えから、他のポリスのような城壁を築かなかった。対外政策では、鎖国政策をとった。以上のようなスパルタの国制は、前9世紀末のリュクルゴスの改革によるとされているが、リュクルゴスは伝承上の人物とされることも多い。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.80〜による>

※スパルタのヘイロータイが、征服された先住民であるという説は、現在では否定的に見られている。ペルシア戦争ではスパルタの陸軍がテルモピュライの戦いでペルシア軍に敗れレオニダス王が戦死し、海軍力を主としたアテネに主導権を握られるが、ペロポネソス戦争でアテネを破り、一時ギリシアでのスパルタの覇権が成立する。しかし、その後ペルシアの干渉もあって衰え、テーベに覇権を奪われる。 |

| ペロポネソス半島 | ギリシアの最先端に位置する半島で、ドーリア人のポリスであるスパルタがある。その他、半島の付け根の地峡部にコリント、その南にアルゴスなどの有力なポリスがあった。スパルタはアテネを中心としたデロス同盟に対抗して半島内のポリスを結集してペロポネソス同盟を結成し、ペロポネソス戦争を戦った。 |

| d ヘイロータイ(ヘロット) | スパルタ市民に所有され、そのクレーロス(持ち分地)を耕作して現物貢納を義務づけられている奴隷身分。(ヘロットはその英語表現)スパルタ人に征服された先住民(アカイア人)であるが、たびたび反乱を起こして抵抗し、そのため厳しく武力で押さえつけられていた。また「スパルタの青年は時々田園を見回って、疑わしいヘイロータイを見ればその場で殺してよかった。」<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.96> → 奴隷制度

Epi. 「ヘロット殺し」 プルタルコスに拠れば、スパルタにおいては若者教育の一環として、「ヘロット殺し」が行われていた。「役人たちが若者たちの中で最も賢明であると思われている者たちを、ときどき田園地方のあちこちに送り出したが、彼らは短剣と必要な食糧の他には何も持たなかった。彼らは昼間はまったく人目につかない場所に分散して身を隠し休憩をとったが、夜の間に道を下って行って、捕えたヘロットを殺した。また、しばしば彼らは畑を横切って、ヘロットの中で最も体が丈夫で力が強い者たちを殺した。・・・」<プルタルコス『英雄伝』リュクルゴス伝 村川堅太郎編 ちくま学芸文庫版 上 p.94> → 軍国主義 |

| e ペリオイコイ | スパルタ人とは同じドーリア人であるが、スパルタの中心市からは離れた集落に住み農業や商工業に従事した自由身分ではあったが、参政権などの市民権をもたなかった。その点で奴隷(ヘイロータイ)とは違う半自由民と言える。。 |

| f リュクルゴスの制 | リュクルゴスはなかば神話的な人物。スパルタにはリュクルゴス以前から二つの王家があったが、そのもとでの国政の全体はリュクルゴスが作り上げたとされている。国家主権は民会にあり、二人の王を含む三〇人の長老からなる長老会が民会にかける提案を用意する。またギリシア最強と言われる重装歩兵ファランクスから成る陸軍をもち、その軍は地縁的な五部族に立脚してる。そのすべてをリュクルゴスの改革に帰することはできないが、おおよそは前6世紀までに出来上がったものと思われる。また、スパルタ市民の経済的基礎をなすクレーロスの平等を旨とした分割、およびその売買譲渡の禁止もまたリュクルゴスに帰せられる。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.86による。なお、プルタルコス『英雄伝』上(ちくま学芸文庫版)にはリュクルゴス伝がある。>

Epi. ヘロドトスの伝えるリュクルゴス 「スパルタで名望高かったリュクルゴスという人物が、神託を乞うためデルポイに行ったとき、奥殿に足を踏み入れるやいなや、巫女が次のようにいった。”リュクルゴスよ、わが豊かなる社に来たりしよな。そなたはゼウスをはじめ、オリュンポスに住まう八百万の神の寵児じゃ。わが託宣を授くるそなたはそも神か人か。いやそなたは神であるぞ。”巫女はさらに、現在あるスパルタの国制をリュクルゴスに伝授したとも伝えられる。しかし、スパルタ人自身の伝承に拠れば、これはリュクルゴスが、彼の甥で当時スパルタの王であったレオポテスの後見役となった後、クレタ島からもたらしたものであるという。すなわち彼は甥の後見役になるとすぐ、法律をことごとく改変し、新法の違反を厳重に取り締まったのである。リュクルゴスはその後さらに、兵制を改めて、血盟隊、三十人隊、共同食事などの制度を定め、また監督官や長老会を創設したのである。このようにしてスパルタは変貌し、国制が大いに整ったが、スパルタ人はリュクルゴスの死後、彼のために聖廟を建て、深く尊崇して今日に及んでいる。」<ヘロドトス『歴史』巻一 65〜66節 松平千秋訳 岩波文庫(上) p.52-53> |

| g 軍国主義 | 「スパルタ教育」の起源。スパルタの市民は、クレーロスから収穫される現物を「共同食事」にもちよって集団で夕食をとっていた。また子供が生まれると、部族員の集まる集会所で検査され、健康と体力に弱点のあるものはタイゲトス山麓の穴に落とされた。これは、子供は親の私物ではなく、国家のものである、という考え方から生まれた制度である。子供は七歳になると国家の養育所に入れられて、少年隊に編入され、共同生活の中で、思慮深さとか勇気・忍耐など、長じてスパルタ市民として有能なものになるための「良さ」すなわちアレテーをつくりだすように仕向けられる。……<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.87〜による>

Epi. プルタルコスの伝えるスパルタ教育 プルタルコスはスパルタの赤児の選別を次のように伝えている。「スパルタ教育」の内容である。「父親は生まれた子供を育てる完全な権限はなく、レスケーと呼ばれる場所(集会所)へ子供を抱いて連れていった。そこには部族員のうちの最年長者たちが座し、赤児をよく検査して、もししっかりしていて強壮であれば、その子に九千の持分地のうちの一つを割当てて、育てるように命じた。しかし、もしその子が劣悪で不格好であれば、そもそものはじめからまったく健康と体力向きに生まれなかった子が生きるということは、その子自身にも国家にもよくないとして、タユゲトス山の傍のアポタテイといわれる深い穴のような場所へ送り出した。」<プルタルコス『英雄伝』リュクルゴス伝 村川堅太郎編 ちくま学芸文庫版 上 p.76>

また、「スパルタ教育」の実態は同じく次のように伝えている。「さて、彼らは文字は有用性のために学んだが、その他のすべての教育も、立派に支配を受け、苦労して忍耐し、戦って勝つことのために行われた。それゆえ、人々は年齢が進むと男の子たちの訓練の厳しさを増やし、髪の毛をすっかり剃ってはだしで歩み、たいていは裸で遊ぶことに慣れさせた。十二歳になると彼らはもう下着なしで生活し、一年間に一枚の上着を与えられるだけで、身体はかさかさしても沐浴や塗油をすることはなかった。・・・彼らのある者たちは菜園に出かけ、またある者たちは大人の共同会食場へ忍び込んで、まことに狡猾かつ用心深く盗んで持ってくる。もし捕まると、不注意、不手際に盗もうと思っているというので、彼は鞭でたくさん打たれる。彼らは食物ならば何でも盗めるものを盗み、眠っている者や見張りをいい加減にしている者を上手に攻撃することを学ぶ。捕まった者への罰は打擲と空腹である。彼らが自分の力で欠乏から身を守ろうと、大胆になり狡猾になることを余儀なくされるように、彼らの食事は見すぼらしいのである。」<同上 p.78,79> → ヘロットの項参照 |

|

| オ.民主政への歩み (典型的なポリスとしてのアテネの発展) |

| A 平民の成長 | ギリシアの代表的なポリスであるアテネで、貴族政のもとで貴族の寡頭支配をうけていた平民たちが、次第に発言権を強めていったのは、前8世紀ごろから展開された植民市の建設によって商業が発展して、平民が経済力を強めたことが背景にあった。また工業の発達による武具の製造技術の向上によって、従来の馬具を中心とした騎士用の重装備に代わって、より軽量で安価な盾や兜、脛あてや胴あてなどがつくられるようになり、平民も武装し重装歩兵として戦争に参加できるようになったことも理由と考えられる。そのような武具を自弁してポリスの防衛に参加することのできる平民(中産市民)が、次第に民会において発言権を強めていった。前7世紀から貴族と平民の抗争が展開されるようになった。前6世紀ごろからと思われる貨幣経済の浸透は、新たな貧富の差を生み出すこととなったが、ソロンの改革などによって平民の没落を防ぐなどの方策をとることに成功したアテネは、市民を戦士とする共同体国家として発展していく。アテネでは平民の人気を背景にした僭主による独裁政治である僭主政の時期を経て、前6世紀の終わり頃には民主政を成立させることとなる。 |

| 王政 | 王政 Monarchy (モナーキー)は単独(mono)の支配者(alkhos)による政治という意味。アテネには伝説上の最初の王としてテセウスの名が伝わっており、初めは王政が行われた(王はバシレウスといわれた)が、まもなく貴族による寡頭政治である貴族政に移行した。ギリシアのポリスにおいてはアテネ以外でも王政(世襲制の君主による統治)は発展しなかった。潅漑農業の管理を通じて広い地域を一つの権力が統治する必要があったオリエントに比べて、ポリスという小さな国家では強大な王の存在は必要が無かったのであろう。 |

| 貴族政 | ポリスの貴族による寡頭支配(少数者による支配)を貴族政 Aristocracy という。貴族はポリスの構成員の中で土地などの豊かな財産をもち、武具・馬具を所有して騎士としてポリスの領土拡大や防衛の主力となった人々。アテネではドーリア人の攻撃をはねのけながらポリスを形成させる過程で前8世紀ごろまでに貴族が政権を独占するようになった。前683年には貴族の中から選ばれた9人のアルコン(執政官)(任期1年)が政務を担当する、貴族共和政の形態となった。アルコンの任期を終えた貴族が終身議員となるアレオパゴス会議(ローマで言えば元老院にあたる)が国政や裁判にあたっていた。前700年頃のヘシオドスが書いた叙情詩『労働と日々』は、貴族政を批判し、農民の労働を神聖なものとして詠っている。つぎの前7世紀末から前6世紀に次第に平民が成長し、前6世紀末に民主政が確立すると、アルコンもアレオパゴス会議も形だけのものとなった。 |

| a 貨幣(ギリシア) | 東地中海地域で貨幣が用いられ始めたのは、前7世紀の小アジア西岸に栄えたリディア王国であったが、それに隣接するイオニア地方のギリシア都市に広がり、さらに前6世紀前半にはギリシア本土でも使われるようになった。コリントスなどの遺跡で金属貨幣が出土している。アテネは経済的にも発展し、ラウレイオン銀山を所有して銀貨(基本単位をドラクマという)を発行した。一方スパルタは鎖国政策をとり、貨幣経済の浸透を押さえるために外国の金・銀貨幣の輸入を禁止し、国内では鉄貨だけを流通させた。このように貨幣はポリスごとに発行されたので、両替商(トラペザ)が出現し、やがて銀行に発展する。両替商や銀行家は富裕な市民としてポリスの経済を支える存在となった。またアテネの民主政全盛期には公職者の俸給だけでなく、民会日当、民衆裁判所の陪審員手当、演劇の観劇手当などが貨幣で支給された。<前沢伸行『ポリス社会に生きる』1998 世界史リブレット 山川出版社 p.7〜 などによる> → ローマ帝国のソリドゥス金貨 |

b 重装歩兵

前500年頃の青銅製の重装歩兵像(サイドボトム『ギリシャ・ローマの戦争』p.110) | 古代ギリシアのポリス(都市国家)の兵力は職業的な軍人や、国民皆兵的な徴兵制度ではなく、ポリスの市民が義務として武器を自弁して武装し、ポリスの防衛に当たるものであった。はじめは馬を所有する上層の平民である貴族がポリスの防衛の中心となっていたが、手工業が発展し、貨幣経済の浸透によって武器の価格が下落すると一般の平民も武器を自弁し、歩兵として国防に参加するようになった。彼らは動きやすい鎧と甲、大きな楯を持ち長い槍を使ったので重装歩兵(ポプリーテス)と言い、その戦術は盾を揃えて密集部隊(ファランクス)を組んだ。この重装歩兵密集部隊(ポプリーテス=ファランクス)がポリス市民軍の中核としてポリスの防衛に活躍するようになって平民の地位を向上させ、市民の成長が実現していった。

重装歩兵革命:このような騎兵を主力とした乱戦スタイルの戦闘から、重装歩兵による組織的戦闘への変化という戦術上の変化を重装歩兵革命といい、それによって平民の成長を背景にしてポリス民主政が成立したと考えられている。ギリシアの壷絵には、有名な「キージの壷」(教科書・山川『詳説世界史』p.35に写真がある)に描かれたような重装歩兵の戦闘場面を見ることができる。<ハリー・サイドボトム『ギリシャ・ローマの戦争』2006

1冊でわかるシリーズ 岩波書店 p.51>

Epi. 戦闘方法を変えた楯の変化 前7世紀の初めごろ、ギリシア人の武器の上に一見小さいが重要な変化が生まれた。それは在来肩から吊られて全身を保護していた楯に対し、取っ手を内側にもったやや小型の金属の楯が普及し始め、身体を保護するためには胸当てや腰当てを必要とするようになったことである。そして投げ槍に代わって長い槍が使われるようになった。・・・商工業の発展が武器の値を今までより安価にし、それをすみやかに普及させたことが想像される。・・・長槍を攻撃武器とし、楯を防御武器にし、密集隊をなして整然と行動し、集団の圧力によって敵を打ち破る重装歩兵の密集隊の戦術となる。駿馬にまたがった貴族もこの集団にはたじろがざるをえない。この新戦術が、恐らくスパルタで完成され、他のポリスに普及していったとき、国防の主体として自ら任じた貴族の政権独占の口実はくずれ去った。<村川堅太郎『ギリシアとローマ』1961 世界の歴史2 中央公論社 p.53-54> |

| B 貴族と平民の抗争 | アテネの市民のなかの上層部を形成し、権力を握っていた貴族(第1級市民と、第2級市民)に対し、一般市民(第3級と第4級)が平等な参政権を要求し、争うようになる。その中で両者の争いを調停する「調停者」が現れ、平民の権利の保護や没落の防止策が採られ、次第に平民が成長がはかられた。前7世紀の終わりから前6世紀の初めに現れた、ドラコンやソロンが調停者といわれる。 |

| a ドラコンの立法 | アテネでの貴族と民衆の抗争が激しくなってきた時、前621年にドラコンが立法家に任じられ、それまでの慣習法を、成文化することを委託され、その仕事をやり遂げた。これは、貴族の恣意的な法解釈の幅を制限することによって、平民の利益を前進させるものであった。ドラコンの立法は、アリストテレスの『政治学』やプルタルコスの『英雄伝』に伝えられていたが、1891年イギリスのケニヨンが大英博物館のパピルス文書からアリストテレスの弟子が書いたと思われる『アテナイ人の国制』を発見し、ドラコンの改革の内容が詳細に判った。その中に、「参政権は武装を自弁できる人々に与えられた」とあり、そのような市民がアルコンなどの役職を選出した事が知られる。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.114〜116 による> |

| b ソロンの改革 | 前6世紀初めのアテネの政治家ソロンが行った、貴族と平民の対立を調停するための改革。前594〜3年、40歳ぐらいで、対立していた貴族と平民双方から支持されて、アルコンになり、改革を行った。彼が行った改革をまとめると次のようになる。

- 市民が負債のために没落し債務奴隷となることを防ぐため、負債を帳消にし(「重荷おろし」と言われた)、身体を抵当にして借財することを禁止(つまり借財のある市民を奴隷として売買することを禁止)し、さらに有力者が土地を独占することを禁止した。

- また以前からあった市民の財産による4等級それぞれに権利と義務を定めた(財産政治)。

- ソロンの改革で最も重要なことで、全市民が参加し、抽選で陪審員が決められる法廷において、役人を訴えることができるようにした。この民衆裁判はアテネの民主化の礎石となった。

- 4部族からそれぞれ100人、合計400人の評議員から成る評議会を創設。

※ソロンの改革は、貴族と平民のいずれかの側に立つのではなく、両者の対立への「調停者」の役割を担うものであった。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.118〜60 などによる> |

| c 「財産政治」 | ソロンの改革の中の一つ。市民を財産によって4等級にわけ、それぞれに権利と義務を定めた。第1の階級にはアルコンと財務官になることができ、第2(騎士級)と第3(農民級)にはその他の役職に就くことができる。そのかわり、第1から第3等級の市民には重装歩兵として従軍する義務を負わせた。第4の等級(労働級)は何の役職に就くこともできなかったが、民会に出席して役人選挙に関与することはできた。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.119〜120> |

| C 僭主政 | 非合法な手段で権力を奪いながら、市民の支持を受けて独裁的な支配を行ったポリスの政治のあり方。僭主はTyrant (ギリシア語のテュランノス。権力を相続によってではなく得ることが非合法とされ、そのような権力者を意味した。現在では暴君の意味に使われる)という。その政治が僭主政 Tyrany 。

古代ギリシアの各ポリスで出現したが、典型的なのは前6世紀中頃のアテネのペイシストラトスの政治である。アテネではソロンの改革によって市民の没落は防止されたが、市民間の貴族派(寡頭政治派)と平民派(民主政治派)の対立は続いた。前者を平野党、後者を海岸党といった。アルコン(執政官)の地位をめぐっても争いが続き、アルコン職を立てることができないこともあった。そのような政争の中で、非合法な手段で権力を握り、平民や貧民に迎合した人気取り政策をかかげ独裁的な政治を行う者が現れた。そのような政治のあり方を僭主政という。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.122〜124 などによる>

ペイシストラトスの次にその子ヒッパルコスとヒッピアスが僭主となったが、その暴政はアテネ市民の反発を強め、前510年に追放され、僭主政は倒された。ついで前508年にクレイステネスの改革が行われて僭主の出現の防止策がつくられ、民主政が確立した。

Epi. 独裁者になる方法 ペイシストラトスが僭主となったいきさつはヘロドトスの『歴史』ではこう説明されている。「自分で自分の体と驢馬を傷つけておき、アゴラに車を乗り入れて、敵方が田舎へ行こうとした自分を襲って殺そうとしたが、その手を逃れてきたところだといった。そして、自分が以前・・・幾多の殊勲を樹てたことを引き合いに出して、何らかの護衛を付けてほしいと国民に訴えたのである。アテナイ国民はまんまとペイシストラトスの術中に陥って、市民の中から選抜して護衛をつけることを認めたが、ただしこの護衛はペイシストラトスの場合、通常の「槍持ち」ではないくいうなれば「棒持ち」であった。なぜかといえば、護衛たちは槍ならぬ棍棒を携えて、彼に随行したからである。ところでこ「棒持ち」たちが、ペイシストラトスと共に共謀して、アクロポリスを占拠したのである。こうしてペイシストラトスはアテナイの支配者となったのであるが、彼は既存の官制を見出したり、法律を改変したりはせず、従来の国制に遵って国を治め、見事な政治をしたのであった。」<松平千秋訳『歴史』上 巻1 61節 岩波文庫 p.47>

犠牲者を装って自衛のためだと武装し、力ずくで権力を奪う。国民の人気取り政策を打ち出す・・・。ヒトラーの権力掌握術となんと似ているのでしょうか。このような権力奪取がまた出現しなければいいのですが。 |

| a ペイシストラトス | 前6世紀のアテネで、典型的な僭主政を行ったとされている政治家。前560年ごろ、自分の体を傷つけてアゴラに現れ、民衆の味方であるために政敵に襲われたと訴え、民会で自分を守るために50人の「棍棒持ち」を親衛隊とすることを認められ、それを使ってアクロポリスを占領して僭主となった。その後2度にわたりアテネを追われたが、そのつど謀略を用いて返り咲いた。彼は独裁政治を行ったが、従来の国制を変更することはなく、貧農救済や土木工事などを行ったり、宗教や文学を保護したり、民衆の支持をねらった政治を行った。

Epi. ペイシストラトスの二人の息子 ペイシストラトスには二人の息子、ヒッパルコスとヒッピアスがいた。父の死後二人は権力を継承したが、ヒッパルコスは同性愛のもつれからアリストゲイトンという男に殺されてしまった(前514年)。残ったヒッピアスは残酷な暴君と化したため、前510年に蜂起したアテネ市民によって追放され、ペルシアに逃れてダレイオス1世の宮廷に救いを求めた。マラトンに上陸したペルシャ軍を案内したのが、アテネに復帰することをもくろんだヒッピウスだった。しかしヒッピアスの野望は実現しなかった。 |

| D 民主政 | アテネにおいては貴族政が行われていたが、貨幣経済の発展を背景に平民が台頭し、貴族と平民の抗争が続いた。前6世紀の初めのソロンの改革によって平民の一定の権利が認められたが、前6世紀中頃にはペイシストラトスの僭主政が行われ、民主政は危機に陥った。そこに前6世紀の終わり頃、クレイステネスが現れ、前508年に画期的な改革を実施してアテネの民主政は確立した。その後、前5世紀の前半のペルシア戦争で、市民軍である重装歩兵密集部隊が活躍、さらに下層民も三段櫂船の漕ぎ手として活躍して発言権を強め、戦後のペリクレスの時代にポリス民主政は最盛期を迎える。この民主政が成立し、存続した前6世紀末から前4世紀末までの約200年間を、ギリシア美術史では「古典期」といっている。(それ以前の前8世紀からのポリス成立期は、「前古典期」または「アルカイック期」という。) → ポリス民主政 |

| a クレイステネス | 前6世紀末のアテネの政治家で、前508年に「クレイステネスの改革」を実施し、民主政を完成させた。前510年、アテネの僭主政が倒れた後、ふたたび貴族(平野党)と平民(海岸党)の争いが起こったが、平民の支持を受けたクレイステネスが、スパルタ軍の支援を受けた平野党を破り、前508年に権力を握った。クレイステネスはただちに僭主の出現を防止し、民主政を確立させるために改革を実施した。クレイステネスの改革は次のような内容が重要である。

1.従来のアテネの血縁的な4部族制を改め、デモスを単位とする地縁的な10部族制に改めた。各部族から1名、計10名の将軍職(ストラテーゴス)を選出した(後に将軍職が重要なポストとなる)。

2.各部族50人の評議員から成る五百人評議会を設けた。(五百人評議員会の議員は、10部族から各50名を抽選し、任期1年とした。民会への議案の事前審議と、行政にあたる。)

3.僭主の出現を防止するため、陶片追放の制度を創設した。 |

| c デモス(区) | アテネのクレイステネスの改革の10部族制度を支えた行政単位。アテネの支配領域であるアッティカ全土を139のデモスに区画した。自然村落を基盤として編成され、デモスには区長がいて区民登録名簿を管理した。この区民名簿が民会出席有資格者名簿となった。これによってアテネ市民は、それまでの「誰々の子の誰々」という習慣に代わって「何々区のだれだれ」とよばれるようになった。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.130 などによる>

※デモスは、「民衆」を意味する言葉でもあり、そこからデモクラシーという言葉が生まれた。 |

| 五百人評議会 | 前508年、アテネのクレイステネスの改革で新設された、常任の執行機関にあたる組織。10部族(部族と言うが血縁的な組織ではなく、デモスという地縁的行政単位をまとめたもの)からそれぞれ、50人ずつ抽選で選出し、任期1年の評議員とする。これは民会が全市民の直接参加する総会であり、実質的な議論はできないので、民会の議決にかける前に議案を審議することが任務であった。また民会と違ってほぼ毎日会議を行っていたので、実質的な常任執行委員会として行政を担当した言うことができる。前462年にエフィアルテスとペリクレスによる改革によって従来の貴族から構成されていたアレオパゴス会議の実権が剥奪されたため、五百人評議会が行政の最高機関となった。<橋場弦『丘のうえの民主政』1997 東大出版会 p.50> |

| b 陶片追放(オストラシズム) | 陶片追放(オストラキスモス)という追放制度もクレイステネスの改革の延長線上で創設されたものと思われる。この制度によって市民は僭主になる恐れのあるものを投票にかけ、投票数6000に達したものを10年間追放することができた。日本ではかつて、「貝殻追放」という言い方がされたが、それは誤訳。正しくは陶片追放。陶器の破片に名を書いて投票する。当時のアテネ市民が一般に文字が書けたこともわかる。また、効果のほどは疑問との考えもあるが、実際にこれによって追放された実例は12例ほど知られている(ペルシア戦争の英雄テミストクレスなど)。アテネのアゴラ博物館には陶片の実物を見ることができる。しかし、この制度はあくまで僭主の出現を防止するためのもので、罪を裁くものではない。公職者に対する弾劾裁判の制度が整備された前5世紀の後半には陶片追放は行われなくなる。<橋場弦『丘のうえの民主政』1997 東大出版会 p.122 など>

Epi. プルタルコスの伝える陶片追放 プルタルコス『英雄伝』(『対比列伝』)のアルキビアデス伝には、陶片追放についての記載がある。アルキビアデスはアテネの将軍の一人でマラトンの戦いでも活躍したが、テミストクレスと対立し、その一派の運動によって陶片追放にかけられて一時アテネを追放された。後に許されて復帰し、プラタイアの戦いでギリシアを勝利に導いた人物。

「この陶片追放の制度だが、ざっといって、つぎのようなものであった。まず町衆のひとりびとりがオストラコンとよばれる陶器のかけらに追放しようと思う町のものの名まえを書き込む。そして、それを広場(アゴラ)にある手すりでまわりをかこんだ投票の場所にもっていって投げ込む。それがすむと、アルコンたちが、はじめに投票総数をかぞえる。このばあい、もし投票者があわせて六千人に達しなければ無効になる。つぎに陶片に書かれた名まえをべつべつにえりわけ、そのなかでもっとも多く票を投ぜられたものが十年間の追放に処せられる。ただし、その財産の用益権はみとめられた。さてアテナイの人々がアリスティデスを追放しようとして、陶片に名まえを書いていると、あきめくらで田舎者まるだしの男がアリスティデスをただの行きずりの人と思いこんで、陶片をわたし、”ひとつ、これにアリスティデスと書いてくれんかの”と頼んだという。これにはアリスティデスもびっくりして、”アリスティデスは、あんたに、なにかひどいことでもやったのかね”とたずねると、”いや、なんにもありゃしねえ。でえいち、おらあ、そんな男知りもしねえだが、ただ、どっこさいってもよ、『正義の人』『正義の人』って聞くもんでさあ、腹が立ってなんねいだからよ”と言った。これを聞いてアリスティデスは一言もこたえず陶片に自分の名を書くと、そのまま男にもどしたそうだ。」<『プルタルコス英雄伝』上 安藤弘訳 ちくま学芸文庫 p.214> |

|

| カ.アテネ民主政とペルシア戦争 |

| ★ ペルシア戦争 | 紀元前500年から紀元前449年にいたる約50年間に、4回にわたって展開された、ギリシアのアテネを中心とするポリス連合軍と、アケメネス朝ペルシアの戦争。ペルシアが支配権を持っていたイオニア地方のギリシア人植民市がペルシアの支配に不満を持って前500年に起こした、イオニアの反乱が始まりで、ペルシアのダレイオス1世(大王)はそれを鎮圧したが、援軍を送ったアテネなどのギリシアのポリスに対し、大遠征軍を送った。前492年の第1回遠征は暴風のため失敗したが、その後前490年からの第2回、前480年からの第3回とギリシアに遠征軍を送った。一時はペルシア軍がアテネを占領し、世界帝国の膨張の前にギリシアのポリス世界も最大の危機を迎えたが。しかしギリシアはアテネを中心にポリスの連合軍が陸上では重装歩兵密集部隊戦術で、海上戦ではアテネ海軍の三段櫂船戦術でよく戦って優位を占め、ペルシアは主導権を取れなかった。なお、このときペルシア海軍の主力となったのはフェニキア人であり、地中海の交易権をめぐり常にギリシアと対立していたフェニキアはこのときペルシアに協力した。従ってペルシア戦争は一面、ギリシアとフェニキアの戦闘という面もある(事実、前479年にはフェニキア人の植民都市カルタゴの海軍が、シチリアのギリシア人植民都市シラクサを攻撃し失敗している)。結局前479年の第4回遠征では、ペルシアは陸上と海上で敗れ、ギリシアから撤退し、イオニア地方の独立は認められた。その後もペルシアは再征の機会をねらい、ポリスの対立をあおるなどギリシアに干渉を続けるが、前449年、アテネのペリクレスの時にカリアスの和約を結んで終結した。後にマケドニアのフィリップ2世はペルシアへの報復をかかげてギリシアを統一、その子アレクサンドロスが東征を行い、前330年、アケメネス朝ペルシアは滅亡する。ペルシア戦争の経緯を記述し、ギリシアの偉大な勝利の記憶を後に残すために著されたのがヘロドトスの『歴史』である。→ ペルシア戦争の意義 |

| A イオニアの反乱 | 前500〜494年、イオニア地方のギリシア人植民都市がペルシア帝国に対して起こした反乱。続くペルシア戦争の導因となった。イオニア地方は小アジアの西岸で、早くからギリシア人が移住してミレトスなどの植民市を建設していた。エーゲ海に面し、また黒海方面へのルート上にあって商業が発達していた。イランに起こったアケメネス朝ペルシアは前6世紀中頃までに小アジアを、さらに前525年にはエジプトまで進出した。イオニア地方のギリシア人都市もペルシア帝国の支配下に入り、自治は認められたが貿易は制限されるなど厳しい干渉を受けた。ペルシア帝国のダレイオス1世からスキタイ遠征への出兵を強要されたイオニア諸都市は反発を強め、前499年にミレトスを中心にしてペルシア帝国に対する反乱を起こした。支援を要請されたアテネは援軍を送ったが、前494年、ミレトスが陥落して反乱は鎮圧された。 |

| a ミレトス | 小アジアのエーゲ海に面したイオニア地方に造られたギリシア人のポリス。前6世紀の半ばにアケメネス朝ペルシア帝国の支配下に入ったが、貿易活動を制限されことなどへの不満が強まり、前499年イオニアの反乱の中心となった。アテネなどの支援はあったが、前494年に反乱はペルシア帝国によって鎮圧された。またこの地は、タレースなどのイオニア自然哲学が興ったところとしても重要である。現在はトルコに属し、遺跡として残されている。 |

| B 第1次ペルシア戦争 | イオニアの反乱に際し、ギリシア本土のアテネなどのポリスがミレトスを応援したことに対し、ペルシアのダレイオス1世は懲罰の意味で軍隊を送ることとした。前492年、トラキア地方を侵略したが、海軍がエーゲ海北岸のアトス岬で暴風にあって壊滅、引き揚げた。 |

| a ダレイオス1世 | → ダレイオス1世 |

| C 第2次ペルシア戦争 | 前490年、再びアテネなどのポリスの討伐を目的にペルシアのダレイオス1世が遠征軍を派遣。エーゲ海の島々を制圧しながらギリシア本土のアッティカ地方に上陸、マラトンの戦いとなった。迎え撃ったミルティアデス指揮のアテネ軍は重装歩兵密集部隊の活躍でそれを撃退した。なお、前492年の遠征からマラトンの戦いまでを一連の動きととらえて、第1次ペルシア戦争とする場合もある。 |

| a マラトンの戦い | ペルシア戦争(第2次)の前490年、アテネに近いアッティカ半島の東岸のマラトンに上陸したペルシア帝国の第2回遠征軍を迎え撃ったアテネを中心としたギリシアのポリス連合軍との戦い。ギリシア側がミルティアデスの指揮するアテネの重装歩兵密集部隊の活躍で勝利した。ペルシア戦争の最初の激闘。このとき、スパルタ軍は、到着が遅れ、アテネが独力で勝ったことが、後のアテネの興隆のもととなった。

Epi. マラソンの神話 ペルシア戦争のマラトンの戦いで、ギリシア軍の勝利をある青年が一刻でも早くアテネ市民に知らせようと、一度も休まず悪路を走りぬき、「喜んでください、わが軍は勝ちました!」と告げると同時に息絶えた、これを記念してオリンピック競技の中に、マラトンとアテネ間の約49kmを走る長距離走が始まり、マラソン競技といわれるようになった・・・というよく出てくる話は、どうやら実話ではなさそうだ。ペルシア戦争についてどんなことでも細大漏らさず述べたというヘロドトスの『歴史』には、フィリッピデスという伝令が、マラソンの戦いの直前に、アテネから2日間で走ってスパルタに援軍を要請したという話は出てくるが、勝利を報告してバッタリ倒れた、という話は出てこない。ずっと後のローマ時代になってプルタルコスの『倫理論集』などにそれに近い話が出てくるが、伝令の名前はエウクレスと言っている。また、古代オリンピックの長距離走は4600m走だった。実はこの話は、近代オリンピック開催を実現させたクーベルタン男爵の友人のブレアルという古典学者が、マラソン競技を提唱したときに援用した伝説に過ぎなかった。事実ではない神話であったが、このアテネで開催された第1回大会で無名のギリシア人ランナーのスピリドン・ルイスが優勝したことで、ギリシア中が沸き立ち、すっかりこの神話が事実として定着した。<桜井万里子・橋場弦『古代オリンピック』2004 岩波新書による> |

b 重装歩兵密集部隊

キージの壺絵の重装歩兵密集部隊(サイドボトム『ギリシャ・ローマの戦争』p.51) | ギリシアのポリス民主政の時代、市民は重装備で武装して重装歩兵(ポプリーテス)となり、戦術としては密集して敵に当たる密集部隊(ファランクス)の戦術をとった。ホメロスの物語にも登場するが、本格的に用いられるようになったのは、鉄器時代に入り、武器が安価になって一般市民が武器を自弁できるようになった前7世紀ごろからと思われる。教科書などに重装歩兵密集部隊を示す物としてよく出てくる壷絵は前7世紀中頃の物である。武器で重要なのは盾で、貴族たちが用いていたのは首から革ひもで吊って支える大型の物だったが、重装歩兵の盾は小型になり、裏側の中央部に輪が付いていて、それに腕を通し、把手を握って盾を構え、頭と足は甲と脛あてで守る。そして兵士同士が隙間無く密着して隊列を組み、槍をそろえて敵に突っ込んでいく。このような戦術は、騎士が一騎打ちで戦う貴族政に代わり、平民が国防の主役となった共和政の時代に対応していた。ペルシア戦争では、ペルシア軍は昔ながらの騎兵と弓による戦術だったので、ギリシアの重装歩兵密集戦術が効果的だった。またこの戦術をとるためには、市民の団結心と日頃からの集団訓練が必要となり、戦史共同体としてのポリス社会にもっとも適合した戦術でもあった。ギリシアの戦術は、アレクサンドロス時代まで、基本的には重装歩兵密集部隊戦術をとった。 |

| D 第3次ペルシア戦争 | 前480年にペルシア帝国のクセルクセス1世がギリシアに侵攻して始まり、テルモピュライの戦いでスパルタ軍を破り、アテネを占領したが、アテネ海軍とのサラミスの海戦に敗れ、撤退した。なお、前492年の遠征と前490年の戦いをあわせて第1次とする場合は、この前480年の戦いを第2次とする。

クセルクセス1世は自ら大軍を率い北方からギリシアに侵入、テルモピュライ(テルモピレー)の戦いでスパルタ王レオニダスの指揮する陸軍を破り、ついにアテネに入り、火を放った。アテネの指揮官テミストクレスは婦女子を避難させ、男子はすべて三段櫂船の海軍に乗り込ませ、サラミスの海戦でペルシア海軍と決戦、勝利した。クセルクセス王は陸上の決戦を避け、帰国した。帰国の後、彼は家臣によって暗殺された。

Epi. ペルシア帝国の多民族軍 クセルクセス1世のギリシア遠征軍はかつて無い大軍であった。ヘロドトスの文を借りれば「アジアに住む民族で、クセルクセスがギリシア遠征に従えなかった民族が一つでもあっただろうか。また大河川は知らず、この大軍勢の飲料に充てられて枯れ果てなかった河川があったろうか。」となる。陸上部隊の総数は170万に上り、動員された民族はペルシア人をはじめ、メディア人、アッシリア人、バクトリア人、スキタイ人、インド人、パルティア人、ソグディアナ人、アラビア人、エジプト人、エチオピア人などで、それぞれ民族独自の武装をして参加した。またフェニキア人やシリア人は1207隻の三段櫂船を提供した。<ヘロドトス『歴史』巻七 60〜100節 岩波文庫(下) p.50-65> まさに、多民族軍という感じである。 |

| クセルクセス1世 | アケメネス朝ペルシア帝国第4代の王で、ダレイオス1世の子。在位前486〜465年。ギリシア遠征の失敗した後に死去した父ダレイオス1世の意志を継ぎ、前480年に自ら大軍を率いふたたびギリシア遠征に向かった(第3次ペルシア戦争)。ダーダネルス海峡を押し渡り、ギリシア本土を南下、テルモピュライの戦いでスパルタ陸軍を破り、ついにアテネに入りいったん制圧に成功した。しかし同行したペルシア海軍が、アテネのテミストクレスに率いられた海軍と戦い、サラミスの海戦で大敗を喫し、クセルクセスは戦闘意欲を失いペルシアに引き揚げた。翌年、ギリシアに残ったペルシア軍は、ふたたびアテネ・スパルタ連合軍とプラタイアの戦いで敗れ、さらに海軍もミュカレの海戦でふたたびアテネ海軍に敗れ、ペルシア帝国のギリシア遠征は失敗に終わった。ペルシアに戻っていたクセルクセスはその後部下の謀反にあい、殺害された。 |

| テルモピュライの戦い | ペルシア戦争(第3次)で、前480年、テルモピュライ(テルモピレー)の隘路で南下するペルシアの20万の大軍とスパルタのレオニダス王が率いるわずか300の兵の激闘で有名な戦い。スパルタ軍は奮戦むなしく全滅し、レオニダス王も戦死した。ペルシア軍はここを突破してアテネを蹂躙したが、サラミスの海戦で敗れ、クセルクセス王はペルシアに引き揚げる。

Epi. スパルタの三百人隊 レオニダスが率いたスパルタの三百人隊というのは、後継ぎの子供のある者たちだけの中から選りすぐった伝統の部隊。他のポリスの軍はペルシア軍に対する戦意が無く、南下するペルシア軍に立ち向かうのはスパルタ軍だけとなった。テルモピュライはアテネの北方にあり、山と海にはさまれた隘路となっており、ペルシア軍を阻止する戦いに選ばれた。現在は海岸がはるかに後退して内陸になっている。この戦いもヘロドトスの『歴史』に詳しく描かれているが、スパルタ兵の戦術は次のようなものだった。

「スパルタ人の奮戦は目覚ましく後世に伝えるに足るものがあった。戦術を究め尽くしたものと戦うすべを弁えぬもの戦いであることを、まざまざと示した戦いぶりであったが、中でも特筆すべき戦法は、敵に背を向けると一見敗走するかのごとく集団となって後退するのである。ペルシア軍は敵の逃げるのを見ると喊声を挙げすさまじい音響を立てつつ追い迫る。スパルタ軍は敵の追いつくころを見計らい、向き直って敵に立ち向かうのである。この後退戦術によってスパルタ軍は無数のペルシア兵を倒したのであった。」<ヘロドトス『歴史』巻七 211節 岩波文庫(下) p.134> |

| レオニダス | ペルシア戦争でのテルモピュライの戦い(前480年)で、300人隊を率いて奮戦し、戦死したスパルタの王。ヘロドトスによると、先祖はヘラクレスにつながるスパルタの王家の出で、二人の兄が死んだため、王位についた(スパルタは二人王政であった)。ペルシア軍が南下してペロポネソスに迫り、他のポリスにはペルシアに降るものもでる中で、スパルタはペロポネソスの外でペルシア軍を迎え撃つべく、レオニダス王自らが300人隊を選び、テルモピュライに陣を敷いた。レオニダスと三百人隊は奮戦したが、ついに全滅、レオニダス自身も戦死した。レオニダスはギリシアの英雄とされ、現在もその地に銅像が建てられている。 |

| a サラミスの海戦 | 第3次ペルシア戦争で、前480年9月末、アテネの沖合のサラミス島付近でアテネ海軍が三段櫂船を駆使してペルシア海軍を破った海戦。ペルシア戦争の帰趨を決した重要な海戦であった。ペルシアの海軍はフェニキア人によって編成されており、ギリシア人と地中海の交易をめぐって争っていたフェニキア人にとっては、ペルシアを後ろ盾としてギリシアを叩く機会だと考えた。アテネではテミストクレスの献策で急遽海軍を強化することとなり、船底を三重にして漕ぎ手を載せる大型の三段櫂船を200隻建造した。さらにテミストクレスは陸上では勝ち目はないとみて、アテネの婦女子はすべて疎開させ、戦える市民はすべて船に乗って、海上で雌雄を決することにした。決死の思いで三段櫂船を敵船に体当たりする戦術が成功し、ギリシア軍は大勝利を収めることができた。陸上からこれを見たクセルクセスはアテネ攻撃を放棄して、撤退した。なお、サラミスの海戦と同じ時、シチリア島ではギリシア人の植民市シラクサが、フェニキア人の植民市で大きな勢力のあったカルタゴと戦い、勝利している(ヒメラの戦い)。 |

| b 三段櫂船 | ギリシアの三段櫂船(さんだんかいせん、トリエレス。または三段橈船とも)は、乗員200名中180人までが三段に設営された板に腰かけて、合図に合わせていっせいに櫂(かい)を漕いだ。漕ぎ手は武器、武具を必要としないから、貧しい市民、最下層の市民つまり無産市民でもなることができ、戦争に参加して勝利を国にもたらす上で大きな働きをした。特に、ペルシア戦争のサラミスの海戦での勝利は三段櫂船の活躍があって可能だった。これ以後、三段櫂船の漕ぎ手として活躍した無産市民の発言力が強まり、アテネ民主政が徹底されることとなり、その全盛期を迎える。 |

| c テミストクレス | 前5世紀前半のアテネの軍人・政治家で、ペルシア戦争でギリシア軍を勝利に導いた立役者であったが陶片追放によってアテネを追放された。まず前493〜2年のアルコンをつとめ、アテネの外港を築いてその商業の発達をうながし、アテネ発展の基盤をつくった。前483年にアテネ近郊のラウレイオン銀山に新たな鉱脈が見つかると、そこで得られた富を、ペルシア軍の来襲に備えて、三段櫂船(軍船)を建造に宛てた。この三段櫂船は前480年のサラミスの海戦でテミストクレスの指揮の下で大活躍し、ペルシア海軍を破った。このようにテミストクレスはアテネにとって大きな貢献をした人物であったが、前470年代の末に陶片追放にされてしまった。アテネ市民は功績ある人物でも、独裁者になる恐れがあると考えたのであり、民主政を守る市民の強さが表れている。なおテミストクレスは、マケドニアを経てペルシアに渡り、ペルシア王アルタクセルクセスによってマグネシア地方の長官に任命され、その地で没したという。<桜井万里子ほか『ギリシアとローマ』1997 世界の歴史5 中央公論新社>

Epi. プルタルコスのテミストクレス評 プルタルコスは『英雄伝』で、テミストクレスについてこう評している。「彼にまつわる語り草から判定するかぎり、テミストクレスは生まれつき名誉を競う心のきわめて強い人であった。例えば、市民たちによって提督に選ばれた折のこと、公私の仕事を何一つ順番にさばいていこうとせず、後から次々に生ずる仕事を全部出航予定の日まで引き延ばしたが、それは沢山の問題を一度に片付け、しかも多種多様の人物と面談するということで、自分が大いに力量のある偉い人間だと見せかけようとしていたのである。」

また、テミストクレスが陶片追放に処せられたことについては、こう書いている。「そこで人々は、テミストクレスの声価と、その右に出る者のない勢いを挫こうとして彼を陶片追放に処した。その実力が重すぎて民主的平等に不釣合だと思われた人物には、それが誰であろうと、こうした手段がとられる習わしであったのである。つまり陶片追放は刑罰ではなく、嫉妬心の慰撫・軽減である。・・・」<『プルタルコス英雄伝』上 1996 ちくま学芸文庫 p.175,182> |

| E 第4次ペルシア戦争 | サラミスの海戦で敗北したペルシア帝国のクセルクセス1世は戦闘意欲を失い帰国したが、なおペルシア軍はギリシア北部に残存し、翌前479年に再び南下してアテネに迫ったが、アテネとスパルタの連合軍はプラタイアの戦いでそれを阻止した。海上ではミュカレの海戦でペルシア海軍が全滅。ペルシアのギリシア征服は完全に失敗に終わった。その結果、イオニア諸都市は独立を回復。また西方のシラクサ(ギリシア人の植民都市)でもカルタゴ(フェニキア人の植民都市)海軍を撃退、東西でギリシアは勝利を得た。以後、ペルシア軍のギリシア侵攻は無くなり、小アジアでの戦闘が小規模に続いたが、前449年のカリアスの和約で戦闘は終結する。 |

| a プラタイアの戦い | プラテーエーとも表記。第4次ペルシア戦争での、ペルシア軍とアテネ・スパルタ連合軍の陸上での戦い。サラミスの海戦で敗れたペルシア軍は、陸軍が越冬し翌479年に決戦を挑んだ。プラタイアの平原に迎え撃ったアテネ・スパルタ連合軍はスパルタの摂政パウサニウスの指揮の下、苦戦の末その進撃を食い止めた。スパルタのパウサニウスは名声を高めたが、祖国スパルタではペルシア王と内通しているとの噂が立ち、喚問された上で神殿に閉じこめられ餓死したという(前470年)。 |

| b ペルシア戦争の意義 | 一般的にオリエント的専制に対するポリス民主政社会の勝利とされる。この勝利によってアテネを中心とするギリシアのポリス民主政が完成される。専制政治に対する民主政治の勝利、という意義付けは近代および現代の価値観と合致するが、単純に普遍化することが出来ないことは言うまでもない。

ギリシアの勝利と言っても、ペルシア帝国の侵入を阻止したと言うことであり、ペルシア帝国が敗北して直ちに滅亡したのでないことに注意する。その後もペルシア帝国は勢力を維持し、ペロポネソス戦争などでもギリシアに介入している。ギリシアのポリスの中にもペルシア帝国の力に従うものもあり、ペロポネソス戦争の一因であった。ペルシア帝国の滅亡は、百年以上後の前330年、アレクサンドロス大王の東方遠征によってペルセポリスが破壊されたときである。 |

| F ペリクレス | ペリクレスはペルシア戦争後のアテネの民主政を完成させた人物。前443〜429まで毎年将軍職(ストラテーゴス)に選出され、「ペリスレス時代」と言われるアテネの全盛期を指導した。彼は民衆裁判所の陪審員に給料を出すこととし、さらに給料制をアルコンや評議員にも拡大し、また役人の抽選制を徹底した。抽選制の徹底によって貧民が役人に選ばれても、給料が支給されたのでその仕事に専念できた。また給料制度を取るようになったため、市民権の範囲を限定する必要が生じ、前451〜450年には「ペリクレスの市民権法」といわれる、両親ともにアテネ生まれの人だけに市民権を認める法律を制定した。いずれにせよ、ペリクレスはアテネ民主政の全盛期を象徴する政治家となった。ペルシア戦争後は、アテネをデロス同盟の盟主としての地位に高め、その象徴としてのアクロポリスのパルテノン神殿を再建した。しかし、アテネの隆盛はスパルタの反発を買うことになり、前431年にはペロポネソス戦争が勃発し、戦闘の続く中、前429年に疫病(ペスト)にかかって死亡した。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.151などより>

Epi. 子どもの非行に悩んだペリクレス ペリクレスは私欲を捨ててアテネの民主政の確立に尽くした人物であったが、実は私生活上では深刻な悩みを抱えていた。妻とのあいだに二人の男の子をもうけたが、夫婦仲はうまくいかず、40歳頃に離婚した。しばらくしてミレトス生まれのヘタイラという、いわば高級遊女と愛し合うようになった。彼女は才色兼備の女性だったが、世間は将軍のスキャンダルを非難した。先妻とのあいだの子ども二人には熱心に教育をさずけ、厳格に育てたが、二人とも父の期待にそむいて、グレてしまった。離婚への反発、厳しい父親への反抗でもあったらしい。おりからペロポネソス戦争の勃発という難局に当たっていたが、子どもは遊び歩き、父の名をかたって勝手に借金するなど、目に余るものがあった。アテネの将軍としては厳格さは信頼となって市民からゼウスとまで言われたが、こと家庭においては父親の権威は失墜していたのだった。戦争の二年目に、疫病が発生し、市民の3人に2人が死ぬという深刻な事態になると、人々は厭戦気分に襲われ、戦争を指導したペリクレスを恨むようになり、公金横領の疑いで弾劾裁判に訴えた。ペリクレスは将軍職を辞した。そして二人の息子も疫病にかかり、あっけなく死んでしまった。遂に和解できずに息子を死なせた父ペリクレスは、遺体にすがって泣いたと、プルタルコスは伝えている。<橋場弦『丘のうえの民主政』−古代アテネの実験 1997 東大出版会 p.71〜> → 市民権法 |

| 資料 アテネの民主政についてのペリクレスの演説 | 「われらの政体は他国の制度を追従するものではない。ひとの理想を追うのではなく、ひとをしてわが範を習わしめるものである。その名は、少数者の独占を排し多数者の公平を守ることを旨として、民主政治と呼ばれる。わが国においては、個人間に紛争が生ずれば、法律の定めによってすべての人に平等な発言が認められる。だが一個人が才能の秀でていることが世にわかれば、無差別なる平等の理を排し世人の認めるその人の能力に応じて、公けの高い地位を授けられる。またたとえ貧窮に身を起そうとも、ポリスに益をなす力をもつ人ならば、貧しさゆえに道をとざされることはない。われらはあくまでも自由に公けにつくす道をもち、また日々互いに猜疑の眼を恐れることなく自由な生活を享受している。よし隣人が己れの楽しみを求めても、これを怒ったり、あるいは実害なしとはいえ不快を催すような冷視を浴せることはない。私の生活においてわれらは互いに制肘を加えることはしない、だが事公けに関するときは、法を犯す振舞いを深く恥じおそれる。時の政治をあずかる者に従い、法を敬い、とくに、侵された者を救う掟と、万人に廉恥の心を呼びさます不文の掟とを、厚く尊ぶことを忘れない。」<トゥキディデス『戦史』上 久保正彰訳 岩波文庫 p.226>

解説 ペロポネソス戦争の開戦1年目に、戦死者の国葬の際にペリクレスがアテネ市民に向かって演説したものの一節。アテネの民主政治の本質をよく示している演説としてよく知られている。 |

| a デロス同盟 | エーゲ海周辺のギリシア諸ポリス(都市国家)が、ペルシア帝国軍の来襲にそなえて、アテネを盟主として結んだ同盟。前478年に結成された軍事同盟で、最大時200のポリスが参加した。各ポリスが一定の兵船を出して連合艦隊を編成し、それのできないポリスは一定の納入金(フォロイ)を同盟の共同金庫に入れることにした。実際に艦隊を提供したのはアテネだけで、他のポリスは納入金を納めるだけだった。共同金庫は共通の信仰の対象であったアポロン神殿のあるデロス島におかれ、同盟の会議もそこで開催された。フォロイの管理は十人のアテネ市民に委ねられたので、同盟の執行権ははじめからアテネが握っていた。前454年には、金庫がアテネに移され、さらに前449年にペルシア帝国とのカリアスの和約が成立してペルシア戦争が正式に終結したにもかかわらず、ペリクレスはデロス同盟を強引に継続させた。こうして、アテネはデロス同盟を通じて「アテネ帝国」と言われる支配権をふるうようになった。一方、ペロポネソス半島内の諸ポリスは、スパルタを盟主とするペロポネソス同盟を結成しており、次第に両同盟の対立が深刻になり、前431年にペロポネソス戦争が勃発する。 |

| b 無産市民(ギリシア) | 市民権を持つが、財産が少ない、下層市民。ギリシアのポリスにおいては、アテネに見られるように、ポリス社会の中核になる市民は、武器を自弁して重装歩兵となることのできる富裕な市民に限られていた。しかし、ペルシア戦争の際のサラミスの海戦などで三段櫂船の漕ぎ手として戦争に参加した無産市民は、その勝利によって民会での発言権を強めるようになった。 → ローマの無産市民 |

| c 民会(ギリシア) | ギリシアのポリス民主政において、市民権を持つ市民が直接参加して開かれる市民総会で最高議決機関。民会(エクレシア)は特にアテネで発達し、はじめはアゴラで開かれ、後にはアクロポリスの東方のプニュクスの丘がその会場となった。ギリシアの古代民主政の特色である市民による直接民主政を実現したもので、ポリスの重要な政策、外交問題(戦争や講和)、裁判などに関する最高議決機関であった。貴族政時代には、アルコンとその経験者がなるアレオパゴス会議が実権を握っていたがしだいに形骸化し、代わって前508年のクレイステネスの改革で五百人評議会が設置され、民会に上程される議案を事前に審議し、日常の行政を担当する執行機関の役割を持つようになった。また裁判に関しては民衆裁判所が市民の陪審員制度によって実施されるようになった。

→ ローマの民会 |

| 市民権法 | 「ペリクレスの市民権法」と言われ、アテネの民主制全盛期の前451年に、ペリクレスによって民会に提案され、可決された。アテネ市民は、両親ともアテネ人である嫡出の男子のみに限定するというもの。これ以前は父親はアテネ市民でなければならなかったが、母親は外国人でもよかったのをあらため、市民権をより閉鎖的にした。

Epi. ペリクレスのジレンマ ペリクレスには息子が二人いたがいずれも疫病で死んでしまった。前妻を離婚したペリクレスは、アスパシアという才色兼備のヘタイラ(遊女)と同棲し、男の子をもうけた。しかしアスパシアはミレトス出身でアテネ人ではなかったので、その子も市民権法ではアテネ市民にはなれないことになる。こうなると跡継ぎがいないことになり、ポリス社会では基盤が無くなってしまう。そこでペリクレスは民会に訴え、特例で市民権法の解除を求めた。自分の提案で成立した法律に、自ら反することになったわけだが、民会はペリクレスの功績にかんがみ、特別に認める決定を下したという。<村川堅太郎ほか『ギリシア・ローマの盛衰』1993 講談社学術文庫などによる> |

| d 抽選 | アテネのポリス民主政では、前478年には、アルコン(執政官)も抽選で選出されるようになった。将軍職(ストラテーゴス)のみは、民会で選挙によって選ばれ(10名)、再任が認められた。アルコン以下の公職者もクジの抽選され、民衆裁判所の陪審員などにも適用された。抽選制、複数制、任期1年という原則は、役人にしろ、裁判にしろ、それを職業とするプロフェッソナルが登場するこを不正と腐敗の原因であると考えたギリシア人が、あえてアマチュアによる政治と裁判にこだわり、市民の参加と責任で自らを統治していくという民主政を維持にとって必要なことであった。しかし、抽選で選ばれるアルコンは次第に実権を失い、代わって将軍の比重が重くなって行き、ペリスレスのように将軍の地位を数年にわたって継続を認められた人物が政治を指導するようになる。 |

| 民衆裁判所 | 古代ギリシアのポリス、アテネの民衆から抽選で選ばれた陪審員が行う裁判。民衆法廷とも言う。ソロンの改革に始まり、前462年のエフィアルテスの改革で、通常の訴訟のほか、役人(公職者)に対する弾劾裁判などの最終審として位置づけられ、アテネのポリス民主政の重要な機関となった。陪審員は30歳以上の市民から抽選で選ばれた6000人が任命され、裁判ごとに籤で担当を決めた。ペリクレスの時から陪審員には日当が支給されるようになった。これは、陪審員が買収されないための措置と考えられる。専門の裁判官や弁護士をおかず、いわばアマチュアの市民が裁判を行うことによって「参加と責任」という民主主義の精神を実践していたといえる。また民衆裁判所は、アテネ民主政を維持する重要な役割を果たしたものであり、独裁政治や、貴族寡頭政治を主張し、民主政を否定する行動に対しては厳しい処罰がなされた。有名なソクラテスの裁判も、ソクラテスの言説の中に民主政の衆愚的な面を批判するところがあったため有罪とされ、ソクラテスがその節を曲げなかったため、死刑の判決が下されたらしい。<橋場弦『丘のうえの民主政』−古代アテネの実験 1997 東大出版会 p.107〜> |

| e 弾劾裁判 | アテネのポリス民主政のもとで、民会において公職者を裁く裁判制度。エイサンゲリアとよぶ。アルコンや将軍、評議員などの公職に選ばれた人々に対して、その職務遂行にあたり、不当な行為、汚職、反民主的行為、利敵行為の疑いがあった場合、市民の訴えを受けて弾劾裁判にかけられた。この制度は、陶片追放とともにアテネ民主政において僭主政(独裁者)の出現を防止する重要な役割を担っており、しばしば厳しい判決が出されている。例えば、マラトンの戦いの勝利を指導したミルティアデスは戦後に僭主になろうとした疑いをもたれ、有罪となって処刑された。またあのペリクレスも、公金流用の疑いで政敵から訴えられたことがある。この弾劾裁判の制度は、前4世紀のいわゆるポリス民主政の衰退期も継続され、「違法提案に対する公訴」が行われるようになり、「民会といえども違法な決議をすることはできない」という法律を優先させる法治主義の原理が生まれている。<橋場弦『丘のうえの民主政』−古代アテネの実験 1997 東大出版会 p.119〜 p.153〜> |

| ポリス民主政 | 古代ギリシアの代表的なポリスであるアテネで典型的に発展した政治形態。現在の民主主義を意味するデモクラシーという言葉もこの時期の政治形態を表す言葉として使われた。アテネの民主政は徹底した直接民主政であり、民会や民衆裁判所における多数決による決定、公職者(役人)の抽選制や公職者に対する弾劾裁判などによって市民の権利と義務の平等化を図り、独裁政治の出現を予防するシステムは民主主義の理想的な形態である。しかし、そこでいう「市民」とは成年男子のみであり、女性、在留外人には参政権が認められず、奴隷制度も存在した。すべての人間の人格の平等や、基本的人権という理念はなかった。それはポリス民主政が、重装歩兵としてポリスの防衛に加わることができる戦士の共同体として始まったという由来によるものであろう。戦争形態の変化や経済の発展で「市民」範疇は拡大していったが、それが限定的であることは変わらなかった。このことを単純に現代の民主主義と比較して評価することは意味のないことであり、一方でポリス民主政を完全なものとして称賛するの誤りである。しかし専制君主政や貴族政ではない、「民主政治というスタイルをギリシア人が最初に発見し、意識化し、制度化したことの世界史的意義」は大きい。<橋場弦『丘のうえの民主政』−古代アテネの実験 1997 東大出版会 などを参照> → 民主政の成立 ローマの共和政 |

| 1. 奴隷制度 | → 奴隷制度 |

| 2. 成年男子市民 | 古代アテネにおける市民権は、18歳以上の男子にのみ付与された。前451年には、ペリクレスの市民権法によって、両親ともアテネ人であること(母親の父がアテネ市民であること)が加えられた。古典期ギリシアにおける女性は、総じて政治的権利は認められず、社会的にも不遇だったといえる。 |

| 3. 直接民主政 | 国家の重要決定に、国民(有権者)のすべてが参画する政治形態で、理想的な民主政治の形態であるが、国家の規模によって実施は難しく、ほとんどが代議制を取っている。古代ギリシアのアテネでは重要決定は市民全員参加の権利がある民会において多数決によって決定され、直接民主政が行われていたといえる。現代ではスイスの州(カントン)では直接民主政が行われている。また議会ではなく、国民投票という方式で直接国民の意志を問う方式をとる国もある。 |

|

| キ.ポリスの変質とヘレニズム時代 |

| A ペロポネソス戦争 | 前431年〜404年のギリシアのポリス間の内戦。デロス同盟の盟主として繁栄したアテネに対し、ペロポネソス同盟の盟主スパルタは対抗心を燃やし、ギリシア世界を二分することとなり、前431年から両陣営は長い戦いを交えることとなった。戦争開始翌年の前430年、アテネに疫病(ペストと考えられている)の大流行が起こった。ペリクレスは戦争にそなえてアテネ人をアテネに移住させていたので市内の人口は過密になっており、真夏の炎天下、疫病が蔓延し、神殿と言わず、路上と言わず死体がころがっているという状態となった。ペリクレス自身も二人の子供をペストでなくし、ついに自らも一年後に死んだ。(もっともこの「アテネのペスト」とは、「悪疫」の意味で、いわゆるペストではなく、天然痘であるという説明もある。<村上陽一郎『ペスト大流行』1983

p.12 岩波新書>)

前429年のペリクレスの死はアテネの凋落の象徴となり、スパルタ軍の攻撃を受けながら内部では民主派と寡頭派が争い、国力を衰退させていった。スパルタはペルシア帝国の支援を受けて、アテネ海軍を破り、さらに兵糧攻めで迫り、ついに前404年、アテネは降服した。スパルタはペルシア戦争時のアテネの功績に免じてアテネの完全破壊と全住民の奴隷化を見送ったが、アテネの繁栄は失われることとなった。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.155〜159>

※ペロポネソス戦争の歴史とアテネのペストについては、トゥキディデスの『戦史』に記録されている。 → ポリスの衰退 |

| a スパルタの覇権 | スパルタはペロポネソス戦争でアテネに勝利したが、その背後にはスパルタがペルシア帝国からの資金援助を受けていたことがある。この勝利によってスパルタはギリシアの覇権を握ったが、そうなるとギリシアに統一政権が生まれることを恐れたペルシア帝国は、アテネ・テーベ・コリントなどに資金を援助し、スパルタとのコリント戦争(前395〜387)を起こさせた。この戦争は決着がつかず、ペルシア帝国の大王の仲介で和睦した(「大王の和約」)。その後、ギリシアではテーベが台頭、スパルタは前371年に敗れて衰退する。 |

| ペロポネソス同盟 | スパルタを中心としたポリスが、アテネの覇権に反発して結成した軍事同盟。ペロポネソスはギリシア南部の半島でスパルタがそのほぼ中央にある。アテネを中心としたデロス同盟との間で、前431年〜前404年の間、ペロポネソス戦争を戦った。 |

| b デマゴーゴス | はじめは「民衆指導者」という意味であったが、次第に民衆に迎合し、あおり立てて民衆を動かし、権力にとって都合の良い方向にもっていく「扇動政治家」を意味するようになった。特にペリクレス後のアテネでは、民主政が徹底した反面、そのような扇動政治家が出現しやすい「衆愚政」の状況になっていった、とされる。デマゴーゴスから、ウソの情報を意味する「デマ」という言葉が生まれた。 |

| 衆愚政治 | オクロクラシー。一般に、アテネ民主政は、ペロポネソス戦争を境にして、無定見な大衆に迎合した扇動政治家(デマゴーゴス)が幅をきかす衆愚政となり衰退した、と言われる。「衆愚政」という言葉には「気まぐれな民衆が群集心理によって国政を左右する悪質な衆愚政治」というマイナスな評価を含んでいる。しかし、前4世紀のアテネを、「衆愚」という価値判断のあからさまな用語で評価することは問題があり、客観的ではないので、現在では使用すべきでない。この言葉は古代では使われたが、現在の歴史叙述では使われなくなっていることに注意する必要がある。<橋場弦『丘のうえの民主政』1997 東大出版会>

※たしかに前4世紀のアテネを「衆愚政」と断定するのは客観的ではないが、民主政治の中にひそむ「衆愚政」の危険性は認識すべきであり、「民衆の望むことを実現することは良いことだ、たとえ手続きをふまず、ルールに反していても・・・」というノリで「改革」が進み、憲法がないがしろにされている現代の日本の政治状況(ポピュリズムと言われる大衆迎合政治)を批判する用語としては有効であろう。 |

| B ポリスの衰退 | 前404年、ペロポネソス戦争はスパルタの勝利に終わり、アテネの海外領土のすべてを失い、海軍は接収され、デロス同盟は解体され、「アテネ帝国」は消滅した。その後のアテネには、スパルタ軍が駐留し、その後押しを受けた貴族寡頭政治である「三十人僭主」による政治が行われ、民主政維持を主張した人々は厳しく弾圧された。「三十人僭主」は翌年に倒れ、アテネ民主政が復活した。以後、4世紀のアテネおよびギリシアの諸ポリスには卓越した政治指導者は出現せず、一般的にはポリスの衰退期とされている。しかし民主政の伝統が一気に消滅したのではなく、この時期にも弾劾裁判制度などが強化されており、それは必ずしも衆愚政と切り捨てるべきではなく、民主政の徹底、法治主義の理念の出現ととらえるべきことである。ポリス民主政を消滅させたのは、その内部的な腐敗と言うよりは、マケドニアという外部からの力によるものと考えるべきである。<橋場弦『丘のうえの民主政』1997 東大出版会>

※しかし、ペロポネソス戦争とその後のうち続くポリス間の戦争が、民主政の基盤である市民の生活基盤である農業や商工業を荒廃させ、かつての専制国家ペルシア帝国の攻撃をはねのけた重装歩兵として活躍した市民たちは没落し、新たな専制国家マケドニアの侵攻にはもはや抵抗する力が失われていたことも事実であろう。 |

| コリント | ギリシアのポリス(都市国家)の一つ、ギリシア語ではコリントス。ペロポネソス半島のつけねに位置し、交通の要衝であったので商業が発達し、「ヘラスの星」と言われる有力ポリスとなった。シチリア島のシラクサはコリントの植民市として建設された。ポロポネソス戦争ではスパルタなどと同盟を結び、アテネと対立し、その後スパルタの覇権が成立するとそれに反発してアテネ、テーベ、アルゴスなどと同盟してスパルタと戦った。それが前395〜386年のコリント戦争。この戦争はペルシア帝国の王の仲介で和約し、「大王の和約」と言われた。その後はテーベが台頭した。北方のマケドニアのフィリッポス2世はカイロネイアの戦いでアテネ・テーベの連合軍を破ると、前337年にこの地にスパルタを除くギリシアのポリスを集めて会議を開き、コリント同盟(ヘラス同盟、ヘラス連盟ともいう)を結成させた。ヘレニズム時代はマケドニアの支配が続いたが、アレクサンドロス大王の没後は自立し、ギリシア南部のポリス連合であるアカイア同盟に加わった。次いで西方からローマが進出し、マケドニア戦争が勃発し前146年、コリントもローマ軍によって破壊された(西方でのカルタゴの滅亡と同年)。ギリシア建築の最も発達した形式とされるコリント式列柱はこの地から起こったとされる。 |

| コリント戦争 | 前395年〜386年、ギリシアのスパルタの覇権に対して、アテネ・テーベ・コリントの三ポリスが同盟して戦った戦争。ペロポネソス戦争の勝利によってギリシアの覇権を握ったスパルタに対し、それを危険視したペルシア帝国が三ポリスに経済援助を行ったとされる。三ポリス同盟側は一時勝利を収め、今度はアテネの復興を恐れたペルシア帝国がスパルタの要請を受けて仲介に乗り出し、いわゆる「大王の和約」で終結させた。ポリスの衰退期のペルシア帝国の介入の一例。その後ギリシアではテーベが台頭するが、全体として弱体化し、北方のマケドニアの台頭を許すこととなる。 |

| 大王の和約 | 前386年、ペルシア帝国のアルタクセルクセス2世が、ギリシアのスパルタと、アテネ・テーベ・コリントの同盟の愛大のコリント戦争の仲介して締結した和約。和約と言うが事実上はギリシアの諸ポリスがペルシア帝国と締結した誓約である。小アジアとキプロス島はペルシア帝国領と定められ、ペルシア戦争の発端となったイオニア諸市は完全にペルシア領に復した。他のギリシア本土のポリスは独立が認められたが、侵略者に対してはペルシアと共に戦うことが規定され、スパルタがこの条約実効の監視役という立場となった。このようにギリシアポリスの相互の争いに乗じてペルシアが強い力を付与された形だが、ペルシアの実態はすでに弱体化しており、間もなくテーベやスパルタ自身がこの和約を破り単独行動を行うようになり |

| a テーベ | ギリシアのポリスの一つでアイオリス人が建てた。テーバイともいう。ボイオティア地方の中心。ペロポネソス戦争後、スパルタと争い、エパミノンダスの指導のもとで前371年レウクトラの戦いでスパルタを破り、ギリシアの覇者となる。北方に進出しマケドニアと戦い、フィリッポス(後の2世)を人質にするなど、勢いがあった。しかし後にアレクサンドロス大王によって徹底的に破壊され、滅亡した。なお、悲劇作者ソフォクレスの代表作『アンティゴネー』は、テーベの支配権をめぐる骨肉の争いを題材としている。 |

| エパミノンダス | 前4世紀前半のギリシアのポリス、テーベの将軍。ペロポネソス戦争後にギリシアの覇権を握ったスパルタと戦い、前371年のレウクトラの戦いではそれを破り、大いに名声を上げた。その後、テーベは有力となったが、前362年に彼が戦死すると急速に衰えた。

Epi. エパミノンダスの新戦法 前371年のレウクトラの戦いは、強力なスパルタ陸軍を、新興勢力のテーベ軍が予想に反して破った戦いとして名高い。その指揮を執ったエパミノンダスの戦術は斜線陣といわれるもので、左翼に重装歩兵密集部隊を縦隊で厚く備え、中央と右翼には機動性のある騎兵と軽装兵を左翼よりも後方に置いて敵との接触を遅くなるように配置した。スパルタ軍は従来どおり、中央、左右両翼とも横隊で一列に並べていた。エパミノンダスはまず左翼を敵の劣勢な右翼につっこませて突破し敵陣の背後に回り、転回してスパルタ軍を包囲し殲滅した。これがエパミノンダスの新戦法だった。テーベ軍はペロポネソス半島に侵入し、スパルタに迫ったが、前362年のマンティネアの戦いでスパルタ軍に勝ちながらエパミノンダスが戦死し、以後急速に衰えた。<村川堅太郎『ギリシアとローマ』1961 世界の歴史2 中央公論社 p.135-137>

このエパミノンダスの斜線陣は、アレクサンドロス大王のアルベラの戦い、ハンニバルのカンネーの戦いでも採用された。 |

| b 農業の荒廃 | ペロポネソス戦争、その後のコリント戦争などが続いた、前5世紀から前4世紀、戦乱とペストの流行などによってギリシアの農村が荒廃し、民主政の担い手であった市民(クレーロス所有者)が没落し、重装歩兵市民軍を維持できなくなり、軍事面では傭兵に依存しなければならなくなった。 |

| c 傭兵(西洋) | 国家、または権力者が金銭で雇った兵士。ギリシアのポリス社会では市民が重装歩兵として国防に参加する義務を負い、その発展を支えていたが、ペロポネソス戦争が長期化する中で、各国とも農地が荒廃し、市民が没落、彼らを兵力とすることが困難となってきた。特にアテネでは前430年ペストの大流行で人口が減少し、クレタ諸島やバレアレス諸島(スペインの東の地中海上の島々)などから多数の傭兵を雇い入れることになった。ローマにおいても共和政時代は市民が重装歩兵として活躍したが、次第に有力者が没落した市民を私兵として雇うようになり、閥族を形成、たがいに争ううちに帝政に移行する。帝政時代には北方からのゲルマン民族の侵入に悩まされるようになるが、一方でゲルマン民族でローマ領内に移住したものを傭兵としてローマの防衛に当たらせるようになる。やがて西ローマ帝国はゲルマン人の「傭兵隊長」オドアケルによって滅ぼされる。傭兵は、アジアの専制国家においても早くから用いられており、ペルシア帝国の内乱の時、クセノフォンに率いられたギリシア人傭兵部隊は有名である。中世ヨーロッパでは各国の軍備は傭兵が一般的であり、とくにスイスの傭兵は恐れられた。絶対主義から近代国家の形成期にかけて、徴兵制による常備軍という近代的な軍隊の時代となり、傭兵は姿を消す。(現代でも一部「外人部隊」などの傭兵が使用されることもあった。)<以上、『傭兵の二千年史』2002 菊池良生 講談社現代新書などによる> → 傭兵(東洋) |

| C マケドニア | マケドニアはギリシア本土(ヘラス)の北方の地方。マケドニアの都はペラ。1957年に王宮跡が発見された。マケドニア人はギリシア民族の一派だが、ヘラスの人々からはバルバロイ扱いを受けた。ギリシア本土とは異なり、都市国家は形成させず、王政のままとどまり、前4世紀ペロポネソス戦争後のポリス民主政の衰退に乗じてギリシア本土に侵攻し、フィリッポス2世が、前338年カイロネイアの戦いでヘラスを屈服させた。その子アレクサンドロスは東方遠征を行い、ペルシア帝国を滅ぼして、ギリシア世界からオリエントにまたがる空前の大帝国を建設した。前323年のアレクサンドロス大王の死後は、その大帝国は後継者(ディアドコイ)たちが争って分裂した。マケドニアでは部将カサンドロスが実権を奪い、大王の妻や子を暗殺した。部将アンティゴノスは帝国の再統一を目指したが、前301年のイプソスの戦いでマケドニアのカサンドロスや小アジアのシュリマコスらに敗れ分裂が続いた。後に前276年にアンティゴノス2世がマケドニア王となりアンティゴノス朝マケドニアが成立、東方のシリア、エジプトなどとともにヘレニズム諸国の一つとなった。前2世紀にはローマの進出が激しくなり、マケドニア戦争の結果、前168年にはマケドニアは滅亡し、ローマの属領となる。

ビザンツ帝国の時代に、6世紀頃から南スラブ人が定住するようになり、中世にはブルガリアやセルビアの支配を受けた。15世紀からはオスマン帝国が進出し、イスラーム系住民も多くなった。その後はバルカン半島の中でも最も複雑な民族対立が続くこととなる。 → 近現代のマケドニア |

| ペラ | マケドニアの都。ペッラとも表記する。現在のギリシアの北部、テッサロニケの北方で1957年に遺跡が発見され、マケドニアの都跡だと判明した。前413年に即位したアルケラオス王がアイガイ(現在のベルギナ)からこの地に都を移した。王はこの地にギリシアから悲劇作者エウリピデスなどを招き、ギリシア文化の受容に努めた。アレクサンドロスはこのペラで生まれ、即位し、遠征の途についた。現在、ペラには発掘されたモザイク画などを展示する博物館が建てられている。またベルギナでは、マケドニア王家の墳墓が発見されている。<NHK編『文明の道1 アレクサンドロスの時代』p.228> |

| a フィリッポス2世 | マケドニアの国王。フィリップとも。在位前359〜336。ギリシア北方の後進国であったマケドニアを強国に育てた。若い頃テーベで人質としてすごし、重装歩兵密集部隊戦術を学んだという。祖国に帰り権力を統一し、騎兵隊の組織化、長槍で装備した重装歩兵部隊などの軍制を採用し、ペロポネソス戦争後のギリシアの混乱に乗じてギリシア本土に侵攻した。前338年カイロネイアの戦いでアテネ、テーベなどのポリス連合軍を破り、ギリシア本土の都市国家を屈服させた。さらに翌年スパルタを除くヘラス(ギリシア本土)のポリスを加盟させてコリント同盟(ヘラス同盟)を結成し盟主としてギリシア支配をはかり、ペルシア遠征を準備した。アテネのデモステネスはマケドニアの支配に反対し、抵抗したが、事成らず自殺した。フィリッポスはペルシア遠征の準備を進めたが、前336年、娘の結婚式場でパウサニアスという貴族に暗殺された。その背景は判っていないが、遺志は息子のアレクサンドロスに託されることとなった。 |

| デモステネス | マケドニアのフィリッポス2世の進出を前にして、アテネでは、フィリッポスによるギリシア諸ポリスの結集とペルシアへの復讐の実現を期待するイソクラテスの主張と、ポリスの自由と独立を守る立場からそれに反対するデモステネスらの主張が対立していた。デモステネスらの主張が通り、マケドニアの進出に抵抗することとなって、テーベを味方に引き入れ、前338年カイロネイアの戦いでマケドニア軍とアテネ・テーベ連合軍が戦った。アテネ・テーベ連合軍は完全に敗北、マケドニア王フィリッポス2世のギリシアへの覇権が確立した。デモステネスはその後も抵抗を呼びかけたがならず、前322年に自殺した。 |

| イソクラテス | プラトンと同時代、前4世紀後半、ペロポネソス戦争後のアテネで活躍した哲学者。特に修辞学に優れ、修辞学校を開設し多くの生徒を教えていた。当時ポリス間の対立が深刻となり、北方のマケドニアのフィリッポス2世が台頭が脅威となっていた。前346年にイソクラテスは『フィリッポス』という評論を発表し、ギリシア諸国は一致してペルシア帝国を撃ち、小アジアへ入植を進め貧民問題などを解決できると主張、そのためにはマケドニアに協力し、その軍事力に依存すべきであると説いた。彼は政治活動をしたわけではないが、アテネ内部の親マケドニア派にとって都合のいい説として取り上げられた。一方、デモステネスは強く反対し、議論が二分された。結果的にはアテネはデモステネスの説を採り、マケドニアに抵抗したがカイロネイアの戦いに敗れ、長い目で見るとイソクラテスの考えた予測どおりに進むこととなった。 |

| b カイロネイアの戦い | 前338年、ギリシアのカイロネイアにおけるマケドニアとアテネ・テーベ連合軍の戦い。アテネ・テーベ連合軍は善戦したが、長槍を使った重装歩兵の密集部隊戦術をとるマケドニア軍に敗れ、マケドニアのギリシア支配が実現した。 |

| コリント同盟 | 前337年、マケドニアのフィリッポス2世が結成させた、スパルタを除くギリシアの全ポリス間の同盟。ポリス間の抗争は禁止され、マケドニアの実質的な軍事・外交上の主導権を認めた。コリントス同盟、ヘラス同盟、ヘレネス同盟とも言う。

カイロネイアの戦いでアテネ・テーベ軍を破ったフィリッポス2世は、同年中に全ギリシアのポリスに呼びかけ、コリントで会議を開催、その議長としてポリス間の同盟を結成させた(コリント条約ともいう)。マケドニアの覇権を認めないスパルタは唯一参加しなかった。各ポリスは自由で独立した対等な権利が保障されたが、相互の抗争は一切禁止され、また政体の変更、私有財産・貸借関係の変更も禁止、海賊行為も禁止された。したがって、ギリシア世界の平和と現状維持が約束されたといえるが、それはマケドニアの軍事力のもとでの現実であった。マケドニアは同盟の構成員ではないが、各ポリスと個別に攻守同盟を結び、コリント同盟の決定事項の執行権を持ち、実質的な同盟軍の指揮権を握った。こうしてギリシアの軍事・外交の権限はすべてマケドニアのフィリッポス2世に握られ、事実上、前8世紀から続いたポリス民主政の時代は終わりヘレニズム期に移行していくこととなる。ただし、形式的にはアテネなど諸ポリスは消滅したのではなく、独立国家として存続している。

フィリッポス2世の狙いはペルシア遠征のため、後顧の憂いを亡くすためにギリシア全体を抑えることであったので、早速第1回同盟会議を開催し、ペルシア遠征を決定したが、前336年暗殺されたため実行は子のアレクサンドロスに託されることとなった。アレクサンドロスの死後、ギリシアの反マケドニアの動きが強まり、前301年にコリント同盟も解消された。 |

| D アレクサンドロス | 別な読みではアレキサンダー。ギリシア北方の大国マケドニアのフィリッポス2世の子としてペラに生まれる。13歳から3年間、哲学者アリストテレスの教えを受けたという。前336年、父王が暗殺されたため、20歳でマケドニア王アレクサンドロス3世となる。王位につくとまず北方のドナウ川方面を平定し、さらにテーベが離反するととって返してそれを討ち、背後を固めてから、前334年に父の意を継いで、東方遠征に着手した。短期間で小アジア・エジプト・メソポタミアを制圧し、前330年にはペルシア帝国を滅ぼし、ギリシアからオリエント世界を含む世界帝国であるアレクサンドロスの帝国を出現させた。さらに中央アジアに入りバクトリア地方などを制圧、ついにインダス川に到達したが、部下の反対でそれ以上は進まず、バビロンに凱旋した。前323年、熱病にかかり33歳で死んだ。その死後はかれの帝国はギリシア人の後継者(ディアドコイ)によって分割支配されることとなった。彼が作り上げた大帝国は短命ではあったが、ギリシア文明とオリエント文明を融合させ、ヘレニズム文明という新たな文明の出現をもたらした。 |

| アレクサンドロス大王の東方遠征 | 前334年から前323年まで展開されたギリシアの東方、アケメネス朝ペルシアの支配する広大な地域への大遠征。アレクサンドロスの東方遠征の理由は、古来、ペルシア戦争の復讐戦であるとか、大王の領土的野心、インド征服の夢など、さまざまな見解がある。大王自身は、自由なギリシアが、僭主や異国人の王に支配され奴隷の境遇にあるアジアの民を解放する戦いであると(あたかも現代のブッシュ大統領のような)戦争目的を部下の将兵に語っている。背景には、ポリス社会の崩壊に伴い、ポリスというよりどころを無くしたギリシア民衆の不満と不安のはけ口を求める声があったのではないだろうか。また、征服地には各地に植民市アレクサンドリアを建設し、ギリシア人を入植させた。遠征後半はペルシア人など現地勢力との融合をはかる政策をとった。これらは東西融合政策といわれている。

アレクサンドロスの東方遠征ルート アレクサンドロスは東方遠征に先立ち、前335に北方のトラキアと南方のギリシア本土テーベを制圧。テーベを破壊し、コリント同盟会議で翌年からの東方遠征を表明。前334年(22歳)5月ペラ東方のアンフィポリスに軍を終結させ遠征出発 → 同年夏ダーダネルス海峡を越えグラニコス川の戦いでペルシア軍と最初の戦闘 → ペルシアの小アジアの拠点サルデスに入城、ついでミレトス、ハリカルナッソスを次々に攻略し小アジアを東進 → 前333年11月、イッソスの戦い。初めてペルシア帝国ダレイオス3世と会戦。敗れたダレイオスは東方に逃亡 → 前332年1月、フェニキア人のティルスを苦戦のすえ攻略 → 同年冬、無抵抗のエジプト、メンフィスに入る。前331年、ナイル河口にアレクサンドリア市を建設 → 再びシリアに入り、前331年10月、ガウガメラの戦いでダレイオス3世を破る。敗走したダレイオスはさらにアルベラの戦いで北方に逃亡 → 同年末、バビロンに入城 さらにスサに至る → 前330年1月、ペルシア帝国の都ペルセポリスを破壊、ペルシア帝国滅亡 → ダレイオス3世を追撃し、エクバタナ(メディアの旧都)へ → ヘカトンピュロス(後のパルティアの最初の都) → カスピ海南岸を経てイラン高原を転戦 → 前329年冬、バクトリアに入る → マラカンダ(現在のサマルカンド)など、ソグディアナ各地を攻略、各地にアレクサンドリアを建設 → 前327年春、パミールの豪族の娘ロクサネと結婚 → 同年秋、カイバル峠を越えてインドに侵入。パンジャブの像部隊と戦う。将兵の中に帰国を望む声強くなる。→ 前325年、インダス河口付近のパタラから西進に転じる → イラン高原南部を西進、別働隊(ネアルコス指揮)は艦隊を編成してインダス河口からペルシア湾に向かう) → 前323年、バビロンに戻る。さらに西進し、地中海方面への遠征を考えていた後言うが、熱病にかかり、6月17日に死去、32歳であった。<NHK『文明の道 アレクサンドロスの時代』2003 などによる>

Epi. アレクサンドロス大王の戦術 アレクサンドロス大王の軍は、陸軍が主体で、ギリシアの重装歩兵密集部隊戦術をさらに改良したものであった。甲と脛当に小型軽量の丸楯を防具とし、武器はサリッサという5〜6メートルの長槍を用い、密集して方陣をつくり、最前列から第3列までは槍を水平にかまえ、それより後方の列は斜め前に保って突撃し、前列が倒れれば次の列が槍を繰り出し、連続して敵を攻撃した。また、アレクサンドロス軍は、腱または人間の毛髪を堅くよじってそのねじり力を利用した二種類の射出機を用いた。その一つはカタペルテスで、小型で矢や礫を打ち出すのに使い、もう一つはペトロボロスといって20〜27キロの石弾を射出できる大型のものだった。<『アレクサンドロス大王東征記』上 岩波文庫の註p.350,354>

※オリバー=ストーン監督の映画『アレキサンダー』では、アレクサンドロスの重装歩兵密集部隊の戦術が再現されている。インド軍の象部隊との戦いは一見すると良い。 |

| a ペルシア帝国 | 第1章 1節 古代オリエント世界 オ.古代オリエントの統一(2) アケメネス朝 |

| グラニコス河の戦い | 前334年春、小アジアに渡ったアレクサンドロス軍と、ペルシア軍(主力はギリシア人傭兵部隊)との最初の本格的戦闘。『アレクサンドロス大王東征記』によれば、このときアレクサンドロスは自ら長槍を取って先頭で戦い、あやうく命を落とすところであったと記されている。<『アレクサンドロス大王東征記』上p.79

岩波文庫> |

| b イッソスの戦い | 前333年11月、小アジアの東端に位置するイッソスで、アレクサンドロス軍とダレイオス3世の率いるペルシア軍が対決。アレクサンドロス軍が重装歩兵と騎兵隊の活躍で勝利を占め、ダレイオスは敗走した。陣営に残されたダレイオスの母や王妃、娘たちはアレクサンドロスの捕虜となった。

Epi. イッソス合戦図 アレクサンドロス大王がダレイオウ3世と戦っているところを描いてあることで有名な「イッソス合戦図」(教科書か図表を参照)は、1831年にポンペイで出土した床面モザイク画。現在はナポリ考古博物館蔵。前4世紀末の画家ピロクセノスの原画を前二世紀に模写したもの。これがイッソスの戦いの図であることは定説になっているが、ガウガメラの戦いの図という説もある。<『アレクサンドロス大王東征記』上 p.386 註> |

| アルベラの戦い | 前331年、アレクサンドロス軍がティグリス川を超え、ガウガメラとアルベラの付近でダレイオス3世軍と対決した。主戦場はガウガメラだったので「ガウガメラの戦い」というのが正しい。ペルシア側は戦車部隊やインドの戦象を動員して防衛したが、アレクサンドロス軍が斜線陣を採用し、迅速に動いて大勝し、ダレイオス3世はふたたび敗走。アレクサンドロスはバビロンに入城する。 |

| c ペルシア帝国滅亡 | バビロン、スサに無血入城したアレクサンドロスは、前330年アケメネス朝ペルシア帝国の都ペルセポリスに入り、それを焼き払った。ペルセポリスを焼き払ったことは、アレクサンドロスはペルシア戦争の復讐であると言ったというが、文明の破壊者であったことも事実である。また彼が新たな専制君主としてアジアを支配する決意の現れでもあった。アルベラの戦いの戦場から北方に逃亡したダレイオス3世は、乗っていた戦車も捨て、命からがらの逃避行であったが、途中部下のサトラップであった人物に裏切られ殺された。 |

| ダレイオス3世 | アケメネス朝最後の王(在位前336〜前330年)。前333年、小アジアに侵入したアレクサンドロスをイッソスで迎え撃ったが大敗。さらに前331年、アルベラの戦いでも敗れ、敗走した。ペルセポリスには戻らず、中央アジアに逃れる途中、翌前330年、部下のサトラップに殺され、アケメネス朝が滅亡した。 |

| B アレクサンドロスの大帝国 | アレクサンドロスは、東方遠征によってアケメネス朝を滅ぼし、さらに前327年までかかって中央アジアのバクトリアとソグド人を平定し、今度は南下してインダス川流域に入った。さすがに長期にわたる遠征に飽いてきたマケドニアの将兵は、それ以上の東進に反対、アレクサンドロスもそこから引き返すことになった。そして途中のバビロンで熱病にかかり、前323年に急死した。

アレクサンドロスの帝国は、ギリシアから小アジア、エジプト、シリア・メソポタミア・イラン・バクトリア・ソグディアナ・インダス川流域に及び、地中海世界とオリエントを含む、広大なものとなった。この大帝国の成立により、ギリシア文化とオリエント文化が融合し、ヘレニズム文化が成立した。 |

| a インダス川流域 | 前327年、アレクサンドロス軍のインダス川流域への侵入した時期には、インダス川上流のパンジャブ地方にはインド人がいくつかの小国家をつくっていたが、まだ統一国家は形成されていなかった。アレクサンドロスの侵入という事態を受けて、インドに統一の機運が生じ、前312年にチャンドラグプタがマウリヤ朝を建てることとなる。 |

| b 世界帝国 | → 世界帝国 |

| c アレクサンドリア | アレクサンドロス大王の東方遠征の過程で、征服した各地にギリシア人を入植させて建設した都市。記録に残されているだけでも70ヵ所あるという。現在、遺跡として確認されている「さい果てのアレクサンドリア」は、中央アジアのシル・ダリヤ河畔に建設された。最も有名な例であるエジプトのナイル河口に前331年に建設されたアレクサンドリア市については、アッリアノスの『アレクサンドロス大王東征記』が、大王自らがこの町の設計に当たったことを伝えている。 → アレクサンドリアの繁栄

史料 アレクサンドリアの建設 「カノボス(ナイル川三角州の西端)に着いてマリア湖を岸沿いに周航したアレクサンドロスは、現在彼にちなんで命名されたアレタサンドレイア市があるあたりで陸に上がった。上陸してみるとその場所は、町を建設するのにもってこいの適地であって、そこに建設された町は将来、きっと繁栄におもむくだろうと思われた。そして実際この事業を起こそうという願望が彼をとらえたのである。彼は自分でも、市場は町のどのあたりに設けるべきか、神殿はいくつ程、それもどんな神神のための神殿を建立すべきか1そのうちにはギリシアの神神にささげられるのもいくつかあったし、エジプトのイシス女神を祀る神殿もあった−、それにまた町をぐるりと囲むことになる周壁は、どのあたりに築いたらよいかなど、新しい町のためにみずから設計の図面を引くなどしたのである。これらのことに関し彼は、供犠をとり行なって神意をうかがったが、犠牲に現われたところは吉であった。……」<アッリアノス、大牟田章訳『アレクサンドロス大王東征記』上 岩波文庫 p.188> |

| 集団結婚 | アレクサンドロス大王の東方遠征中の前324年にペルシアのスサで実施した、マケドニア人貴族とペルシア人女性の集団結婚。このときは約80組が挙式し、アレクサンドロス自身もダリウス3世の娘を妃にした(バクトリア人の女性ロクサネーが先妻としていた)。またそれまでにマケドニア兵と同棲していた多数のアジアの女性たちも正式な妻と認められた。これは古来、東西人種の融合策と言われるが、現実にはアレクサンドロス大王がペルシア帝国の権威を継承するための儀式にすぎなかったようで、大王死後はこの80組のうち、多くのペルシア人妻は離縁されたり、妾扱いされたという。<村川堅太郎『ギリシアとローマ』1961

世界の歴史2 中央公論社 p.168> |

| F ヘレニズム三国 | アレクサンドロスの後継者たち(ディアドコイ)が分立した、プトレマイオス朝のエジプト、セレウコス朝のシリア、アンティゴノス朝のマケドニアの三国を言う。いずれもギリシア人の王朝が支配したので、ヘレニズム諸国という。なお、小アジアのペルガモン、中央アジアのバクトリアも、アレクサンドロスの遺領に生まれた、ギリシア系の国家であり、ヘレニズム諸国と言うことが出来る。ヘレニズム三国はいずれも前2〜1世紀にローマによって滅ぼされる。 |

| a ディアドコイ | アレクサンドロス大王の武将たちが、その急死(前323年)後、たがいに後継者(ディアドコイ)であることを主張して争った。有力なものが7人ほどいたが、互いに激しく争い、前301年のイプソスの戦い(小アジアのイプソス付近でのセレウコスらとアンティゴノスらの戦い)を経て、前276年にアンティゴノス朝マケドニアが成立して、セレウコス朝シリア、プトレマイオス朝エジプトの3国の分立が確定的となり、アレクサンドロスの帝国は再統一されることはなかった。この前323年から前276年までの戦争をディアドコイ戦争ともいう。なお、ディアドコイ世代の次の後継者たちをエピゴーノイ(エピゴーネン)という。 |

| b アンティゴノス朝 | アレクサンドロスの部将(ディアドコイ)の一人アンティゴノス1世はギリシア本土と小アジアを勢力圏としており、帝国の回復を図ったが、前301年にイプソスの戦いで他のディアドコイたちの連合軍に敗れて敗死した。その子デメトリオスも帝国再建を図ったが果たせず自殺した。その子のアンティゴノス2世(つまり1世の孫)がマケドニアのカサンドロスの死後、前276年にアンティゴノス朝マケドニアを成立させた。ヘレニズム3国の一つだが、他のシリア、エジプトの二国と違い、オリエント風の専制国家ではなく、ギリシア的な市民を中核とした重装歩兵を維持した。その兵力によって、西方のイタリア半島に勃興したローマと戦い、前後3回にわたるローマとの戦争(マケドニア戦争)を行ったが、前168年のピュドナの戦いに敗れて滅亡、その地は前148年にローマの属州となる。 |

| イプソスの戦い | 前301年、アレクサンドロスの部将たち、いわゆるディアドコイたちの間で戦われた最大の戦い。イプソスは小アジア(アナトリア地方)。アンティゴノスとその子デメトリアオス(攻城者)はアレクサンドロス帝国の再統一を目指したが、マケドニアのカサンドロス、アナトリアを抑えていたリュシマコス、シリアを拠点としたセレウコスの連合軍とイプソスで衝突し、敗死した。デメトリオスはその後もアナトリアで失地回復をはかったが、前285年に捕らえられて服毒自殺した。勝ったリュシマコスが一時有力となったが、その後セレウコスと対立し、敗れた。マケドニアはカサンドロスの死後、デメトリオスの子アンティゴノス2世が前276年に王となり、その結果、マケドニアのアンティゴノス、シリアのセレウコス、エジプトのプトレマイオスの三者の力が均衡し、三国分立の状態となった。 |

| c セレウコス朝 | 前312年、ディアドコイの一人、セレウコスが建国したシリア王国の王朝。シリアを中心に、イラン高原を含む、かつてのペルシア帝国の広大な領土をほぼ引き継ぐ。都はティグリス河畔のセレウキアと地中海に近いアンティオキアの二つがあった。前3世紀になると、イラン系のパルティアが東方で自立して有力となり、北方のバクトリアや小アジアのペルガモンも独立し、セレウコス朝は次第に領土も縮小し、衰退した。またギリシア風のゼウス信仰を強要されたユダヤが反発して、前167年にユダス=マカバイオスらが反乱を起こした(マカベア戦争)。前142年にはユダヤ人に自治を与えざるを得なかった。最終的には前63年にローマに滅ぼされた。 |

| d セレウキア | ヘレニズム時代のセレウコス朝シリアの首都。前305年にセレウコス1世によってティグリス川河畔に建設され、バビロンに代わってオリエントの中心都市となった。その後も東西交易の中心地として栄えたが、セレウコス1世は前300年に西方の地中海に近いアンティオキアも都とした。 |

| e アンティオキア |

前300年にセレウコス1世によって建設されたセレウコス朝シリアの首都で、セレウキアと並ぶ都。地中海東岸に近く、小アジアとメソポタミア地方を結ぶ東西の交易の中心として一時繁栄し、最盛期には人口50万をかぞえ、世界最大の都市の一つでもあった。セレウコス朝滅亡後はローマのシリア総督がおかれた。また、キリスト教が早くから伝道され、五本山の一つアンティオキア教会が置かれた。ビザンツ帝国の時代になると次第に衰えた。 |

| f ペルガモン王国 | ヘレニズム諸国の一つで、小アジアの西岸に栄えたペルガモン(現在のトルコのペルガモ)を都とした王国(アッタロス朝)。はじめセレウコス朝シリアに属していたが、前262年にエウメネス1世の時に独立し、初代アッタロス1世の時、前241年に王を賞するにいたり、アッタロス朝がはじまった。ついでアッタロス2世はシリアと戦い、アテネの広場に柱列を建設したことでも知られる。この前2世紀にはヘレニズム文化を繁栄させ、特にペルガモンの大祭壇はヘレニズム彫刻の代表的な彫刻群があったことで有名である。第3代のアッタロス3世の時の前133年にローマに服属した。

Epi. ペルガモンと羊皮紙 ペルガモン王国はヘレニズム諸国の一つとして、文化が栄え、アレクサンドリアと並ぶ図書館もあった。プトレマイオス朝エジプトからのパピルスの輸入では紙が不足したため、ペルガモン王国で羊皮紙が発明されたという。羊皮紙を英語でパーチメント(parchment)というのはペルガモンを語源としている。その後もペルガモンは良質の羊皮紙の産地として有名であった。 |

| マカベア戦争 | 前166年〜前142年に及ぶ、パレスチナのユダヤ人が起こしたセレウコス朝の支配に対する戦い。マカベウス戦争、マカバイ戦争とも言う。ヘレニズム国家の一つであるセレウコス朝シリアのアンティオコス4世は自ら「現人神」と称し、イェルサレムのユダヤ教の神殿に対し、ゼウス神殿と呼ばせ、違反者を死刑にすると命じた。ユダヤ人は豪族のユダス=マカバイオス(ユダ=マカベウス)に率いられて反セレウコス朝の戦いに立ち上がった。長期にわたる戦争の結果、ユダヤ人は自治が認められ、前142年ユダスの弟シモンを祖とする、ユダヤ教国家ハスモン朝が成立した。ユダヤ人のハスモン朝は前63年、ローマのポンペイウスに征服される。 →ローマ時代のパレスチナ |

| g プトレマイオス朝 | 前304年、ディアドコイの一人、プトレマイオスが建国したエジプト王国の王朝。都はアレクサンドリアで、ヘレニズム文明の中心地として栄えた。ヘレニズム三国の一つであるが、次第にギリシア的な要素は薄くなり、プトレマイオス家の王もギリシア人の王としてではなく、エジプト伝統のファラオとして君臨し、専制政治を行った。東地中海にローマが進出すると、その政争を利用して存続をはかり、女王クレオパトラはカエサルやアントニヌスと結びんだ。前31年、アントニヌスがオクタビアヌスの率いる海軍にアクティウムの海戦で敗れると、クレオパトラは自殺してプトレマイオス朝は滅亡する(前30年)。 |

| h プトレマイオス1世 | マケドニア人。若い頃はアレクサンドロスとともにアリストテレスに学んだ。アレクサンドロスの武将としてその東征を補佐し、その死後、ディアドコイ(後継者)の一人としてエジプトの地方長官となり、前305年からエジプト王と称し、プトレマイオス朝を始めた。彼は文人でもあり、アレクサンドロス大王の伝記も残し、また都のアレクサンドリアにムセイオンという研究施設を建設し、各地から100人もの研究者を招いて自然や人文の研究を保護した。そのエジプト支配は、マケドニア人が支配層をかためたが、古来のエジプトの文化と制度を残し、ギリシア人(マケドニア人)にはギリシア法を、エジプト人にはエジプト法を適用、ヘレニズム三国の中では最も安定した支配を行った。しかしプトレマイオス朝の王は、次第にギリシア色が弱まり、エジプトのファラオの後継者として専制的な統治を行うようになる。プトレマイオスの子孫で、その最後の女王となったのがクレオパトラ(7世)である。 |

| i アレクサンドリア | プトレマイオス朝エジプトの都、ヘレニズム世界の中心地としての繁栄は別項参照。 |

| j ヘレニズム時代 | 紀元前4世紀〜紀元前1世紀、マケドニアのギリシア支配からアレクサンドロス大王の帝国の成立、ヘレニズム三国を経て、最後はローマによってプトレマイオス朝エジプトが滅亡するまでをいう。およそ、ギリシアのポリス民主政の栄えた時代とローマ帝国が成立するあいだの、東地中海から西アジアにかけて地域の歴史を総称していう。政治的にはギリシア系のヘレニズム三国が存続し、エジプトやシリアでは専制政治が行われた時代(ギリシア本土ではポリスが衰えたけれども存続していた)、文化的にはヘレニズム文化の時代。なお、この時期に西地中海地域にローマとカルタゴが台頭し、前3世紀のポエニ戦争で勝ったローマが共和政を発展させ、次いで前2〜1世紀に次々とヘレニズム諸国を征服して、地中海世界を統一し、前1世紀の末にローマ帝国を建設することとなる。 |

|

| ク.ギリシアの生活と文化 |

| ギリシア文化 | いわゆる暗黒時代を脱してポリス社会を成立させたギリシア人が、独自の神話や歴史を記述し、詩や演劇、神殿建築を中心とする美術などが生み出された。このギリシア文化は、およそ前8〜6世紀のアーカイック期を経て、前5〜4世紀の古典期に完成する。古典期のギリシア文化は、完成したポリス民主政のもとで、自由な市民が担い手となった文化であった。ということは、ペロポンネソス戦争による混乱、マケドニアの進出などをへてポリス社会が衰退すると、この文化の繁栄も終わりを告げることとなり、アレクサンドロス帝国の出現の段階でヘレニズムに変質する。しかし、その根幹にある理念や技法は、ギリシア文化を継承するものであり、さらにローマ文化も、ローマは文化的にはギリシアに征服されたと言われるほど、その影響力は大きかった。結局地中海世界の古代文明は、ギリシア・ローマを一括して、「古典古代」と捉えられることになる。中世キリスト教文化の下では長くヨーロッパの人々から忘れ去られていたが、十字軍時代に彼らがイスラームと接触する中で、アラビア語文献からギリシア古典を学び、ギリシア文化の復活の素地ができる。そしてルネサンスはまさに、「古典古代」の復興をめざす文化運動として展開され、ギリシア文化はヨーロッパ(西洋)の文化・精神の一つの源流と意識されるようになった。ギリシアをヨーロッパ文明の故郷であるとする意識は、19世紀にギリシア愛護主義として強まり、オスマン帝国からのギリシア独立運動を生み出していく。 |

| a アーカイック期 | アルカイック、または前古典期ともいうギリシアの文化史(主として美術史)上の一時期で、紀元前8世紀から前6世紀末までをいう。先行するエーゲ文明とは違い、オリエントの影響を脱した、ギリシア独自の文化が成立した。その特徴は、フェニキア人から学んで自分のものにしたギリシア・アルファベットで自由に文章を表現できるようになったこと、それぞれのポリスの守護神を祭る神殿を中心に、建築や彫刻が発展したこと、が挙げられる。このアーカイック期の文化が、次のギリシア文化の全盛期である古典期の前段階となった。

アーカイック期の文化の特徴は、ヘレニズムを経て東洋にも伝えられた。日本では法隆寺の建築にみられるエンタシスの柱(中央部がゆるやかな丸みをおびた柱)や、飛鳥時代の仏像彫刻のアルカイック・スマイル(中宮寺の弥勒菩薩など)が特に強調されている。 |

| b 古典期 | およそ前5世紀から前4世紀末までの、アテネを中心としたポリス民主政が高度に繁栄した時代の最盛期のギリシア文化。特にギリシア美術史上のアーカイック期に続く時期をさす用語であるが、われわれがギリシア文化と聞いて思い出すものは、ほとんどがこの時期のものである。三大悲劇詩人の活躍、アクロポリスのパルテノン神殿、ギリシア哲学の展開、ヘロドトスやトゥキディデスの歴史書などなど。これらはいずれもペルシア戦争に勝利して、民主政治が確立したポリス社会の中で、自由な市民たちによって生み出された文化であった。ギリシア古典期の文化は次のヘレニズムを経て、ローマ文化に継承される。 |

| a オリンポス12神 | 多神教であるギリシア人の信仰した神々。ギリシア北方のオリンポス山に、主神ゼウスを中心に生活していると信じられ、様々な「ギリシア神話」の世界の主人公となっている神々。

ゼウス(主神) ヘラ(ゼウスの妻) ポセイドン(海と大地の神) アレス(軍神) アポロン(太陽神) ヘファイストス(火の神) ヘルメス(商業の神) アテナ(知恵の女神) アルテミス(月の神) アフロディテ(美の女神) ヘスティア(かまどの女神) デメテル(農業の女神)

この神々は後にローマにも伝えられ、それぞれラテン名で呼ばれるようになる。 |

| b ホメロス(ホーマー) | ギリシアの古典を代表する叙事詩『イリアス』と『オデュッセイア』の作者とされているが、実在の人物であるかどうかわかっていない。これらの叙事詩は、前13世紀ごろのミケーネ文明時代に起こったトロヤ戦争の出来事が口承されてきたものが、前8世紀ごろに文章化されたのではないか、と言われている。『イリアス』(イリアッドとも表記)は、英雄アキレウスやアガメムノンが活躍し、有名な「トロイの木馬」の話などを含んでいる。『オデュッセイア』はその続編で、トロヤ戦争後、オデュッセウスが各地を経巡って祖国に帰るまでの話を題材にしている。なお、これらの作品は、ほとんど忘れ去られていたが、ルネサンス期になってイタリアのボッカチオによってそのギリシア語原典が発見され、ヨーロッパに広く紹介されることとなった。 |

| 『イリアス』 | 英語の表記ではイリアッド。ギリシアのホメロスが筆録した英雄叙事詩。ミケーネ王が英雄たちを率いて、トロイア(トロヤ)を攻撃したトロイア戦争が物語られている。かつては純然たる神話と考えられていたが、1870年代のシュリーマンのトロイア発掘によって、ある程度事実を繁栄していることが判った。扱われている時代は、ミケーネ文明期のことであるが、物語の細部には暗黒時代からアーカイック期にかけての事実が反映していると考えれ、口承されたものをホメロスが現在のような形にまとめたのは前8世紀ごろと思われる。いずれにせよギリシア最古の文学作品と言うことができる。これに続く物語が『オデュッセイア』で、いずれも文体は韻を踏まえた長編詩という形態をとっている。 |

| 『オデュッセイア』 | 英語表記ではオデッセイ。『イリアス』と同じくホメロスの作で、その後編の物語となっている。トロイア戦争が終わって、英雄オデュッセイアが10年にわたる放浪の末、故国にもどり、王位に復するまでの物語。『イリアス』とともにギリシア最初の文学作品として重要である。 |

| c ヘシオドス | 前700年ごろのボイオティアの一寒村の詩人。はじめて実在の明らかな個人で、詩作した人である。その詩は身近な農民に語りかけ、その生き方や労働上の教訓などを『労働と日々』という作品に残した。恐らく、貴族が権力を握っていた時期のポリスの中小農民の典型的な姿を表すものと思われる。その言葉の中には、貴族の不正な裁判や賄賂などを批判するものが見られ、次第に農民(平民)が貴族に代わってポリスの民主政を実現していく過程を反映しているとも考えられる。<太田秀道『スパルタとアテネ』1970 岩波新書 p.61

による>

ヘシオドスには、ギリシアの神々の系譜を記した『神統譜』という作品もある。 |

| 『労働と日々』 | 古代ギリシアの詩人ヘシオドスの作品。「仕事と日々」ともいうが正しくは「農事と暦」という意味。世界最古の叙事詩とされる。ヘシオドスは、『労働と日々』の中で、人間の過去を、黄金・銀・青銅・英雄・鉄の五つの時期に分け、英雄時代を輝かしい栄光の時代とし、彼の生きた時代を鉄の時代は最も苦難に満ちた時代ととらえた。彼にとっての現代は貴族がのさばっている「生まれてこなかったほうが良かった」時代であり、「労働は恥ではない、怠惰こそ恥だ」と言っている。前8〜前7世紀の、貴族政ポリス社会を批判した内容となっている。 |

| サッフォー | 前7世紀後半、エーゲ海のレスボス島に生まれた女性で、ギリシア最高の詩人の一人。彼女はレスボス島で少女たちを集めて詩や歌、踊りを教えていた。そんなところから、「レスボス島の女」という言葉が女性の同性愛者のことを意味するようになった言うが、俗説であるらしい。彼女が活躍したのはアーカイック期でありが、次の古典期、つまりポリス民主政の全盛期になると、男性上位の社会となり、女性の文学者は現れない。 |

| ギリシア演劇 | 次のような手短な説明がわかりやすい。

「紀元前5世紀のアテネには、アイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデスの三大悲劇詩人と喜劇のアリストファネスがでて、ギリシア演劇を完成した。彼らの作品はディオニュソス神の祭典での競演のために創作され、市民のあいだから選挙と抽選の二重の手続きで選ばれた審判員の秘密投票で優劣の順位が決められた。ギリシア劇には役者のほかに大勢の歌舞、合唱の隊員が必要であるが、この隊員や役者の衣装の調整、練習期間の給養という金のかかる仕事(合唱隊奉仕)には、富裕市民が輪番で奉仕した。芝居見物が市民にとっての最大の娯楽であるとともに一般教養を高める機会であったことは、たとえば喜劇が言論の自由に恵まれておこなった辛辣な政治批評や人物評論を一考すればたりよう。かような娯楽をすべての市民にわかちあたえるために、アテネ当局(ペリクレス)は観劇入場料(テオリコン)を市民の誰にでも支給するという文化政策を始めた。その主旨は立派だったが、のちにはこれから、市民大衆のあいだに国家による享楽という悪い傾向が生まれてくる。」<村川堅太郎ほか『ギリシア・ローマの盛衰』1997 講談社学術文庫 p.103> |

| d 悲劇 | アテネを中心とした古典期のギリシアの悲劇作家としては、「三大悲劇詩人」といわれたアイスキュロス、ソフォクレス、エウリピデスがいる。三人よりも先に現れ、悲劇というジャンルをつくったのは、前510年頃のフリュニコスで、同時代のペルシア戦争を題材としていた。次の前5世紀に三大悲劇詩人が相次いで現れ、ギリシア悲劇の黄金時代となる。 |

| アイスキュロス | アテネの悲劇作家の一人。若い頃は重装歩兵としてマラトンの戦いに参加した。前484年、競演(アゴン)の悲劇部門で第1位となったが、前468年にはソフォクレスに敗れている。90編以上の作品を書いたらしいが、現存するのは7編だけ。代表作は『縛られたプロメテウス』、『アガメムノン』など。 |

| ソフォクレス | アテネの悲劇作家の一人で、アイスキュロスより一世代若く、前468年に彼を破って競演に勝ち、第一線に立った。ソフォクレスは合唱隊を複数にするなどの手法の革新を行い、大衆にも受け入れれれた。代表作は『オイディプス王』、『アンティゴネー』などでいずれも神話に題材を取り、人間の残酷な運命を凝視している。劇作家として以外にもアテナイ市民人気があり、将軍食の一人に選出されたりしている。 |

| エウリピデス | アテネの悲劇作家の一人でソフォクレスより若いが没年は同じ前406年であるった。ソフォクレスに比べて大衆的な人気はなかった。代表作は『メディア』、『バッカスの女たち』などで、古い伝統に捕らわれず、世相を反映した台詞を取り入れ、現実に切り込むような作風であった。 |

| e 喜劇 | アテネで悲劇の流行に代わって、ペロポネソス戦争の時期に喜劇が盛んになった。喜劇は、神々の持つ荘厳で厳格な顔にとはべるなもう一つの顔、自由で奔放な本性をあらわするもので、悲劇と違って仮面(マスク)無しで合唱隊が歌うものであった(日本で言えば能に対する狂言のようなものか)。その代表的な作者がアリストファネスである。 |

| アリストファネス | 前5世紀の後半から前4世紀初めまでアテネで活躍した喜劇作者。市民たちの無節操や、デマゴーゴスたちの傲慢を笑い飛ばし、ペロポネソス戦争に国を導く為政者を厳しく批判した。『雲』ではソクラテスを主人公にしてソフィストたちの詭弁を皮肉った(ソクラテスも実際その劇を見に行ったという)。有名な『女の平和』では、ペロポネソス戦争にうつつを抜かす男どもをこまらせてやろうと女性がストライキをする話。『女の議会』は、当時参政権の無かった女性が、男装して議会を乗っ取るという話。いずれも喜劇の中にするどい現状批判をこめた作品であった。 |

| A 自然哲学 | 小アジアのエーゲ海に面したミレトスを中心としたイオニア地方に、紀元前6世紀に自然哲学がおこった。それは、この地が、ギリシア人の植民市として始まり、早くから交易の中心地として栄え、オリエントからもいろいろな情報がもたらされ、知識の交流が盛んだったためと考えられる。

イオニア地方の哲学者たちは、神話や宗教、道徳に束縛されずに自然そのものを観察し、あらゆる物事の根源にあるもの(アルケー)を探求し、それぞれ説を唱え、論争した。その中から、現代の科学にも通じるような自然観が生まれてきた。また、物質の根源を探求することから、認識論が生まれ、後のギリシア哲学の深化を準備した。代表的人物としては、万物の根源は水であると説いたタレース、数を万物の根源としたピタゴラス、万物は流転すると言ったヘラクレイトス、また物質の根源を「無限定なもの(トアペイロン)」としたアナクシマンドロスなどがいる。またペリクレスの親友だったというアナクサゴラスは「太陽は灼熱した岩石にすぎない」と言った。 |

| a タレース | 紀元前6世紀の小アジアのギリシア人植民都市ミレトスの人で、イオニア自然哲学の祖とされる。彼は万物の根源(アルケー)は水であるとした。また前585年5月28日に小アジアで起こった日食を予言したとして、賢人と言われた。

タレースの著作は一切伝わっていないが、ヘロドトスやアリストテレスなどの著述の中に引用されている。上記の日食の予言以外にも逸話の多い人で、ピラミッドの高さを測ったとか、こぐま座を基準とする航海術に改善したなどとも言われている。彼は貧しかったので、哲学など何の役にも立たないと非難されたとき、天文気象の研究からオリーヴの豊作を見越し、油をしぼる工場を借り切り、やがて彼の見通しが当たって、工場の借り手が殺到し、しこたま利益をあげたという話や、彼が星をながめていて穴に落ちた話などが伝えられている。<高野義郎『古代ギリシアの旅』−創造の源を訪ねて− 岩波新書 2002 p.13>

Epi. タレスの予告した日食 ヘロドトスの『歴史』に次のような一節がある。「・・・リュディアとメディアの間に戦争が起こり五年に及んだが、この間勝敗はしばしば処をかえた。ある時などは一種の夜戦を戦ったことがあった。戦争は互角に進んで六年目に入ったときのことである。ある合戦の折、戦いさなかに突然真昼から夜になってしまった。この時の日の転換は、ミレトスのタレスが、現にその転換の起った年まで正確に挙げてイオニアの人々に預言していたことであった。リュディア、メディア両軍とも、昼が夜に変わったのを見ると戦いをやめ、双方ともいやが上に和平を急ぐ気持ちになった。」<ヘロドトス『歴史』巻一 74節 松平千秋訳 岩波文庫(上)p.61> |

| b ピタゴラス | 正しくはピュタゴラス。ピュータゴラースとも表記する。前6世紀の哲学者だが、伝説的なところも多い。「ピタゴラスの定理」で有名であるが、純粋な数学者というより、数に神秘的な力を認め、万物の調和は数によってはかられているとして数をあがめる一種の宗教の開祖であった。

紀元前571年頃、小アジアのイオニア地方にあるサモス島に生まれ、前530年頃、故郷を捨て南イタリアのクロトンに移住し、そこで「ピタゴラス教団」と呼んでもいい宗教・政治結社をつくった。クロトンでは一種の宗教イデオロギーによる政治改革を行い、教団の勢力は南イタリアで強大になったが、彼の死後、前450年に敵対する集団の襲撃を受け、指導者が殺害されて壊滅したという。

ピタゴラスは、宇宙は数的な調和によって秩序づけられていると考え、さらに万物は数から成ると考えた。点は一で広がりをもち、線は二、面は三、立体は四であり、1+2+3+4=10となるから、10は点、線、面、立体のすべてを含む完全な数であるとした。<高野義郎『古代ギリシアの旅』−創造の源を訪ねて− 岩波新書 2002 p.52>

Epi. ピタゴラス教団 ピュタゴラス教団は秘密の教理を信じる一種の結社だった。彼らはピタゴラスの教えを「アクースマタ」という生活信条として生活したという。その中には、・ピタゴラスは極北のアポロンである。・最も賢明なものは数。などの信条から、・右足から歩み始めるべきである。・足を洗うときは左足から始めるべきである。・公衆浴場を利用すべきでない。・暗闇の中で話してはいけない。・空豆(ソラマメ)を食べてはいけない。・テーブルから落ちた食物を拾ってはいけない。などの細かなエチケットに関するものまであった。それらの意味することは、「魂の調和」という考えであった。<山川偉也『古代ギリシアの思想』1993 講談社学術文庫 p.70-89> |

| c ヘラクレイトス | 前6〜5世紀初めのイオニア自然哲学の一人で、イオニア地方のエペソスで生まれ、万物の根源にある物質は一定のものではなく、常に変化すると考え、その基になるのは火であるとした。その考えを端的に「万物は流転する」(パンタ・レイ)と言った。 |

| d デモクリトス | 前5世紀末から4世紀初めの自然哲学者。彼は物質の根源には、目に見えない、それ以上分割することのできない、原子(アトム)が存在する、と考えた。その考えは、原子論的唯物論とも言うべきもので、後のゼノンなどのストア哲学にも影響を与えた。 |

| e ヒポクラテス | 前5〜4世紀のギリシアの医学者で小アジア出身。名前の伝わっている医者としては、もっとも古い人物なので、「医学の父」とされているが、くわしいことはわからない。しかし、彼のギリシア語の医学書が後にアラビア語に翻訳され、アラビア医学に伝えられ、アラビア医学のイブン=シーナーを通して、ヨーロッパに伝えられることとなった。 |

| B ソフィストたち | ソフィスト、とは「知恵ある者」の意味で、前5世紀ごろ、アテネなどのポリスの市民に、弁論術や自然科学などを教えて報酬を受ける、いわば家庭教師たちのことを言う。彼らは真理の探究よりも、いかに相手を論破するかということに力を注いだので、詭弁に陥ることが多かった。代表的なソフィストとしてプロタゴラスがいる。ソフィストの相対主義的な思考を厳しく批判して、徹底した対話の方法によって絶対的な真理を目指したのがソクラテスであった。 |