| 用語データベース 02_1 |

|

| 第2章 アジア・アメリカの古代文明 |

| 1.インドの古典文明 |

| ア.インド文明の形成

|

| A インダス文明

| インダス文明以前の農耕文化:最近、インダス川流域の西方のバローチスターン丘陵地帯で、前7000年頃にさかのぼる農耕文化が存在していることが明らかになってきた。メヘルガル遺跡を中心に、小麦・大麦の栽培、羊・山羊・牛の飼育を行っていたことがわかっている。前3000年初頭にインダス川流域の肥沃な平野が開発され、大集落が形成された。その一つのハラッパーはやがて都市に発展し、初期インダス文明の形成となった。この農耕文化とインダス文明の連続性を示すものとして双方の遺跡、遺物に見られる牛の崇拝があげられる。<『世界四大文明 インダス文明展図録』2000 NHK

p.18>

インダス文明の形成:紀元前2500年頃から1500年頃まで、インド西北(現在はその大部分はパキスタンに属する)のインダス川流域に成立した、都市文明。代表的な遺跡が、下流域(シンド地方)のモエンジョ=ダーロ、上流域(パンジャーブ地方)のハラッパー。その都市文明の特徴は、

・街路が整然と東西南北に並ぶ都市計画。家屋は煉瓦造りで、下水・井戸・浴場などの衛生施設を持つ。

・公共的な建造物と思われる沐浴場(宗教的施設)、学校、公会堂、倉庫などを持つ。

・インダス川を利用した潅漑農業と、水牛、羊、象などの家畜の使用。

・彩文土器の使用。

・青銅器の使用(鉄器は知られていない)。

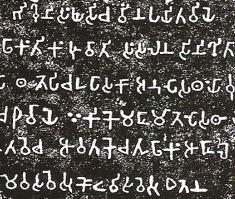

・印章の出土。印章には象形文字(インダス文字)が描かれているが、未解読。

・シュメール人のメソポタミア文明との共通性がみられる、など。

前1800年頃からインダスの都市文明は衰退期に入った。原因は明らかではないが、気候の乾燥化、河川の氾濫などが考えられている。前1500年頃、西北からアーリヤ人が侵入し新たな文明を築くが、そのころはすでにインダス文明は衰退していた。 |

| a インダス川

| → 序章 先史の世界 インダス川 |

| b モエンジョ=ダーロ | インダス川中流のシンド地方にある、インダス文明の代表的遺跡(モヘンジョ=ダロとも表記)。1922年、インダス川河岸の丘陵から何層にも重なった都市遺跡が発掘された。周囲約9.6kmに及ぶ広大な円形の地域に、家屋・直線的な街路・大浴場などの公共施設と思われる建造物が並んでいた。家屋は日乾し煉瓦で造られ、それぞれに便所、浴場、井戸を備えていた。彩文土器と青銅器が使われていた。また印章には文字が刻まれており、インダス文字と言われている。を持つ文化であったことがわかる。前19世紀頃にインダス川の洪水のため、この都市は地下に埋もれたものと思われる。

Epi. 危機にあるモエンジョ=ダーロ遺跡 1922年に発掘されたとき、煉瓦や土器が数千年の時を経て残されているのが発見され、人々を驚かせた。しかし、遺跡は一度空気にさらされるや、二度目の”死”に向かい始めた。主たる原因は地中の塩分濃度である。灌漑用水路により水面が上昇したことが塩分過多の一因となった。モヘンジョ=ダーロ救済のための国際的運動が現在、パキスタン政府とユネスコの共同で始まっている。<NHK 世界四大文明『インダス文明展』図録による> |

| c ハラッパー

| インダス川上流のパンジャーブ地方で発掘されたインダス文明の都市遺跡。1921年から発掘が始まった。東西200m、南北400mにおよぶ城壁の中に、穀倉や埋葬場などの多くの煉瓦作りの建造物が見られる。

Epi. レールの下敷きとなったハラッパーの煉瓦 ハラッパー遺跡の発掘は1920年代にイギリス人マーシャルによって行われ、「インダス文明」の発見となったが、それ以前からこの地方で煉瓦が出土することは知られていた。19世紀の中頃、インドの植民地化を進めていたイギリスは、パンジャーブとシンドのあいだに鉄道を建設しようとしてその煉瓦をレールの枕木の下に敷きつめた。大量の煉瓦が掘り出され、持ち去られ、遺跡は大きな痛手を被った。マーシャルによる発掘はそのような遺跡破壊の後のことであった。<山下博司『ヒンドゥー教とインド社会』山川出版社・世界史リブレット5> |

| d ドラヴィダ人

| 現在は南インドに居住し、全インドの5分の1をしめるドラヴィダ語を話す人々。黒い肌色と黒い縮毛が特徴。西方からインドに移住し、先住民を征服してインダス文明を築いたと考えられている。前1500年頃に西北からインドに入ってきたアーリヤ人に押され南インドに追われたらしい。南インドではサータヴァーハナ朝、チョーラ朝、パーンディヤ朝など、独自の文化を持つ国家を展開させた。 |

| e 沐浴場 | モエンジョ=ダーロ遺跡の中央にある大浴場は、煉瓦を張った長さ約12m、幅約7m、深さ約2.4mのプール状の遺構で、現代のヒンドゥー教で行われている宗教的な沐浴の場であったらしい。 |

| f 印章

| モエンジョ=ダーロ遺跡で1200個ほど発見されている。1辺が2〜5cmほどの正方形の石に、神話的な場面や、牛・犀などの動物とともに文字が刻まれている。この文字は象形文字の一種であるが、まだ解読されていない。おそらく所有者の所有権を示すものであろうと考えらる。 |

| インダス文字 |

インダス文明で用いられた印章や文字盤に彫られた文字。文字の配列の規則などのデータをもとにソ連とフィンランドの専門家チームが別個に行ったコンピュータ分析によると、現存する語族で言えばドラヴィダ語族によく似た特徴を持っているという。しかし文字数が少ない(約400例)ことなどからまだ解読には至っていない。<山下博司『ヒンドゥー教とインド社会』山川出版社・世界史リブレット5> |

| g 彩文土器

| 世界の各地の新石器文化に共通してみられる素焼きの土器で、酸化鉄による赤色や黒色、または白色で簡潔な模様や動物を描いている。メソポタミアやエジプト、インドにも見られ、さらに中国文明の彩陶もそれにあたる。かつてはメソポタミア起源で、それが東方に伝わったとも考えられていたが、現在は中国起源説も有力である。インドではバローチスターン農耕遺跡(インダス川の西方の丘陵地帯に広がる前7000年頃から前2300年頃の新石器文化)に始まり、ハラッパー、モエンジョ=ダーロなどのインダス文明に継承される。 |

| メルッハ | 「紀元前2350年頃のメソポタミアのサルゴン王の碑文(楔形文字の押された粘土板)に、「メルッハの船、ディルムンの船、マガンの船を波止場につないだ」という記載がある。別の文献では「メルッハから金、銀、銅、紅玉髄、黒檀などがもたらされた」とある。このメルッハが、インダス文明を意味し、メソポタミア文明にとって重要な交易相手であったと考えられている。メルッハについての記載は、前1800年頃にはあまりみられなくなる。この頃に、インダス文明は衰退したと考えられている。インダス文明は、メソポタミアやペルシア湾地域と活発に海洋交易を行った文明である。ドーラビーラーやロータルは、そのための拠点となる都市であった。」<『世界四大文明 インダス文明展図録』2000 NHK

p.153> |

|

| イ.アーリヤ人の侵入とガンジス川流域への移動

|

| B アーリヤ人 | 前1500年頃、原住地のコーカサス地方からイラン、アフガニスタンを経て、カイバル峠を越えてインドの西北パンジャーブ地方に入り、さらにガンジス川流域に広がった征服民族。彼らの移動の原因は不明であるが、気候の寒冷化が考えられている。彼らはインド=ヨーロッパ語族に属し、白色・高鼻で身長が高いのが特色。騎馬戦士と戦車を使って先住民族であるドラヴィダ人らを征服しながら、前1000年頃にはガンジス川流域に及んだ。アーリヤ人の伝承であるヴェーダの神々への信仰からバラモン教が生まれ、そこからヒンドゥー教が発展する。また彼らの征服の過程で、カースト制社会が形成されたと考えられている。

Epi. アーリヤの意味 もともと「アーリヤ」とは「高貴な人」を意味した彼らの自称であり、彼らは先住民を「ダーサ」(やがて奴隷の意味になる)として区別した。<山下博司『ヒンドゥー教とインド社会』山川出版社・世界史リブレット5などによる> |

| カイバル峠 | カイバー峠、ハイバル峠とも表記。現在のパキスタンとアフガニスタンの国境にある峠で、パキスタン側のペシャワール(クシャーナ朝の都プルシャプラ)とアフガニスタン側のカーブルを結ぶ。古来、交通および軍事上の要衝として、重要な地点であり、前1500年頃のアーリヤ人のインド侵入、アレクサンドロス大王のインド侵入、さらにイスラーム勢力のインド征服はこの峠を越えて行われた。また法顕や玄奘などがインドに入る際もこの峠を越えた。 |

| パンジャーブ

| インダス川の上流域、5本の支流に分かれるところから、「5本の川」を意味する「パンジャーブ」(ペルシア語で5がパンジ、川がアブ)といわれた。5本の川とは、西からジェーラム川、チュナーブ川、ラーヴィー川、ベアース川、サトレジ川のこと。現在は大部分がパキスタンに属している。ハラッパーの都市遺跡を中心とした「インダス文明」が栄えたが、前1500年頃から、西北のカイバル峠を越えてアーリヤ人が侵入し、先住民を征服、現在のインド文明が形成された。また前4世紀後半にはアレクサンドロス大王が侵入し、世紀の終わりごろにはガンジス川流域に起こったマウリヤ朝の支配を受けた。紀元後1世紀にはこの地方のプルシャプラ(現在のペシャワール)を都としたクシャーナ朝のもとでガンダーラ美術が栄えた。 |

| 前1500年 | 紀元前1500年頃は、前2000年頃に始まる西アジアにおける民族移動がほぼ終わりを告げる頃で、エジプトではヒクソクの支配から脱して新王国が成立し、メソポタミアではインド=ヨーロッパ語族のヒッタイト王国が強勢を誇り、ミタンニやカッシートも登場した。このようなインド=ヨーロッパ語族(またはそれに族数と思われる民族)系の活動に連なるのが、このころのギリシア人の南下によるクレタ文明の征服と、アーリヤ人のパンジャーブ侵入によるインダス文明の征服であった。ヘブライ人がパレスチナに定住したのもこのころとされている。なお、中国では黄河中流に殷王朝があった時代。 |

| a インド=ヨーロッパ | → インド=ヨーロッパ語族 |

| 牛 | インドで発展したバラモン教及びヒンドゥー教では牛は神聖な動物として扱われ、殺したり、その肉を食したりすることは許されていない。インダス文明の印章にも牛が描かれており、牛に対する自然な信仰は早くからあったらしいが、牛肉食の禁止は農耕時代になってから、特にアーリヤ人がガンジス川流域に進出して牛耕が普及してからだろう。開拓には牛が不可欠であったところから、特別な家畜として重要視されるようになったらしい。『マヌ法典』にも牛はバラモンと同じ浄性を持つとされている。さらにヒンドゥー教のクリシュナ神信仰の流行とともに牝牛の崇拝が定着した。近代でも牝牛崇拝はヒンドゥー教徒の団結の象徴と考えられ、ガンディーもしばしば牝牛崇拝は自然なヒンドゥー教徒の心情として守るべきことを説いている。現在は都市でも牛は自由に動き回り、大切にされているが最近ではデリーなどでは増えすぎた牛をどうするか問題になっているという。 |

| b ヴェーダ

| アーリヤ人は自然現象に神秘的な力を認める信仰を持ち、天・地・火・太陽・風雨・雷・川などを神として崇拝する多神教であった。彼らの有する最古の聖典をヴェーダ(本来「知識」を意味する)と言い、リグ、サーマ、ヤジュル、アタルヴァの四集から成っていた。その中でも最も古いものがリグ=ヴェーダである。リグ=ヴェーダ、サーマ=ヴェーダ、ヤジュル=ヴェーダはいずれも神々の伝承であり、アタルヴァ=ヴェーダは呪術を伝えている。リグ=ヴェーダはアーリヤ人がインダス流域に移住した後の前1200〜前1000年頃に編纂され、他の三ヴェーダはガンジス川流域に移住した前1000〜500年頃に作られたとされている。 |

| c リグ=ヴェーダ | アーリヤ人の聖典である4ヴェーダの一つで、最も古いとされる聖典。リグは「賛歌」を、ヴェーダは「聖なる知識」を意味している。紀元前1200〜1000年頃に編纂され、神々に捧げられた美しい賛歌をサンスクリットの古い言葉であるヴェーダ語で伝承されてきた。インドに侵入してきたころのアーリヤ人の社会を知る上での唯一の資料となっている。また、『リグ=ヴェーダ』で語られる前1500〜前1000年頃を前期ヴェーダ時代という。『リグ=ヴェーダ』を中心とするアーリヤ人の宗教は次第に宗教儀式を発達させ、ヴェーダを暗唱してその儀式を司る祭祀階級が成立し、彼らはバラモンといわれ身分の最上位に置かれるようになる。彼ら祭祀が司る宗教がバラモン教である。

Epi. 日本にも伝わったリグ=ヴェーダの神々 リグ=ヴェーダに登場する神々には、ゾロアスター教の聖典『アヴェスター』の神々やギリシア・ローマ神話の神々と共通するものが多い。天神ディヤウスはギリシアのゼウス、天空と友愛の神ミトラはゾロアスター教の太陽神ミトラに相当する。またその神々は仏教に伴い、遠路わが国にも伝来している。軍神であり雷神であるインドラ神は仏教世界を守護する帝釈天、河神(女神)サラスヴァティーは弁財天、地獄(ナラカ、そこから奈落という日本語が生まれた)の支配者ヤマは閻魔大王、などなどとなって今でも民間信仰の対象になっている。<山崎元一『古代インドの文明と社会』中央公論社版世界の歴史3 p.54> |

| C ガンジス川流域への移動

| アーリヤ人はパンジャブ地方で先住民と融合しながら、牧畜民の生活から農耕技術を身につけ、より肥沃な土地への移動をもとめたらしく、紀元前1000年頃からガンジス川流域に移住し始め、農耕社会を形成していった。この時期にリグ=ヴェーダに続く3ヴェーダが編纂されたので、前1000〜前500年頃まを「後期ヴェーダ時代」という。この農業社会の形成過程でアーリヤ人社会にヴァルナ制、さらにカースト制が発展したと考えられる。 |

| 前1000年 | インドにおいてはアーリア人がガンジス川流域に移動した時期。西アジアではイスラエル王国ががパレスチナで栄えていた。ギリシアではポリスの形成期にあたる。中国ではやや前の前11世紀末に殷が滅び、周に成立した。 |

| a 鉄製

農具、武器 | 前1000年頃から始まる後期ヴェーダ時代に、青銅器に代わって鉄器が用いられるようになり、また大麦から小麦や稲作中心の農業に変化してきた。そのような社会の変化の中で、ヴェーダ信仰も儀式や祭祀を重視する傾向が強まり、それにともなって司祭であるバラモンが特権的な地位を占めるようになってきた。 |

| b ガンジス川

| ヒマラヤ山脈を水源とし、インド北部のヒンドゥスタン平原を東に流れ、ベンガル湾に注ぐ大河。前1000年頃、アーリヤ人のガンジス川流域への移住が行われ、農耕社会が成立して、前6世紀頃には多くの都市国家が成長した。それ以来インドの中心地域となって、マウリヤ朝、グプタ朝、ヴァルダナ朝などが起こった。ガンジス川は古来、ガンガーと言われ、聖なる川とされる。ベナレスはヒンドゥー教最大の聖地で巡礼が集まり、沐浴を行うことで知られている。 |

| D カースト制社会の成立 | インドに固有のカースト制度という身分制度は、前1000年ごろ鉄器文明段階に入ったアーリヤ人がインダス川流域(パンジャーブ)から東方のガンジス川流域に移住し、先住民を征服する過程で形成されたと考えられている。征服と被征服、貧富の差の拡大と固定化などが背景と考えられるが、アーリヤ人の宗教(バラモン教から後にヒンドゥー教に発展する)の世界観と深く結びついていることが重要である。

カースト制の原型:カースト制度の原型は『リグ=ヴェーダ』にさかのぼる。『リグ=ヴェーダ』の「プルシャ賛歌」では、神々が原人プルシャを犠牲として祭祀を行ったとき、プルシャの身体の各部分から月、太陽、神々、天地、方位、畜類とともに四種の人間、つまりプルシャの口からはバラモン(祭官)、腕からラージャニヤ(クシャトリヤ、王族)、腿(もも)からヴァイシャ(庶民)、足からシュードラ(奴隷)がそれぞれ生まれたという。プルシャ賛歌はカースト制度の上下の身分関係とともに社会での役割分担を表現していると考えられ、インドの独立の父と言われるガンディーも本来のカースト制度を相互協力による有機的な社会の原理とみなしたが、身分制度の容認、擁護ともとられ批判を受けることとなる。<山下博司『ヒンドゥー教とインド社会』山川出版社・世界史リブレット5>

→ ヴァルナ制 ジャーティ |

| a ヴァルナ制

| ヴァルナは「種姓」と訳するが本来は「色」を意味し、白色のアーリヤ人が有色の非アーリヤ人を区別するために用いられた言葉であったが、混血が進むうちに、本来の意味を離れ、身分(種姓)やその制度をさす言葉となった。そこで、バラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラの四種姓を基本とする身分秩序を「ヴァルナ制」と呼ぶ。アーリヤ人がガンジス川流域に移住した、後期ヴェーダ時代の中頃までに形成されたと考えられている。ヴァルナはそれぞれ世襲され、さらにジャーティといわれる世襲職業ごとの身分に細分される。このような身分制度をポルトガル人が血統を意味するカスタと呼んだところから、カースト制度と言われるようになった。その完成した姿は『マヌ法典』にみることができる。 |

| b バラモン

| ヴァルナの最上位で、祭祀を司る世襲の司祭階級。バラモンはブラーフマナ(ヴェーダの一つの祭儀書)の漢訳婆羅門からきた言葉。世襲的にヴェーダ聖典を暗唱して伝承し、呪術的な力を持つとされる。かれらはまたヴァルナ制社会の最上級にいたので、その権威と特権を維持するために、様々な規制を作り上げていった。バラモンはまたインド社会の知識階級として大臣や裁判官になることも多かった。 |

| c クシャトリヤ

| ヴァルナの第二位の身分とされ、いわば武士階級に相当する。クシャトラは権力を意味し、クシャトリヤは「権力を持つもの」となる。王族や貴族などの少数者であり、バラモン階級と並んで支配者階級を構成する。アーリヤ人のガンジス川流域移住に伴い、農耕社会が成立するとともに小国家が形成され、その支配者層がクシャトリヤであり、彼らに権威を与える神聖な呪術を行うのがバラモンであったのであろう。 |

| d ヴァイシャ

| ヴァルナの第三位の身分とされる庶民階級。アーリヤ人の一般部族民で農民や牧畜民、手工業者であった。「ヴァイシャはクシャトリヤによって喰われるもの」という言葉があり、生産と貢納を役割とする階級であったが、シュードラとは異なり、バラモン教のヴェーダ聖典を学ぶ資格があり、「再生族」とされた。商業が発達し都市住民が多くなると、次第に商人のみを意味するようになり、農民・手工業者はシュードラとされるようになった。 |

| e シュードラ

| ヴァルナの最下層に置かれる隷属民。アーリヤ人に征服された先住民であったらしい。彼らはバラモン教からも排除され、一生族とされた。奴隷とは違い売買されることはなく自分の家族を持ちわずかながら財産を所有した。後には、農業・牧畜に従事する人々を意味するようになる。 |

| f 不可触民 | インドのカースト制社会の宗教的支配者階級であったバラモンは、清浄と不浄(穢れ)という基準で社会集団を差別化し、自らの宗教的な権威を維持しようとした。農業社会の発展とともに隷属民とされていたシュードラが農民・牧畜に従事するようになると、その下に別に差別の対象として、社会の最下層で雑役や清掃、皮革製造などにあたる人々を不可触民として扱うようになった。彼らはパーリヤと言われ、触れてはいけない人々とされた。後にはカースト外の民、という意味でアウトカーストとも言われた。かれらの中も多くの身分差があり、互いに差別しあう関係にあった。インド独立を指導したガンディーは、カースト制度についてはインド社会に根付いているものとして寛容であったが、不可触民に対しては彼らを「神の子」(ハリジャン)と読んでその解放を呼びかけた。現在のインド憲法では不可触民制は否定されている。 |

| g カースト集団

| カースト集団は同一カースト内のみの通婚によって維持された。異カースト間の通婚は違法とされたが、全くなかったわけではなかった。男性が上位で女性が下位のカーストである場合は結婚は認められたが、その逆は認められなかった。また職業においても世襲が原則であったが、その仕事の口は限界があるので、自分のカーストの仕事だけでは食べていけない場合がある。そのような場合は窮迫時の特例として下位のカーストの仕事をすることは許された。 |

| h ジャーティ

| 基本となる4つのヴァルナはさらにそれぞれの職業ごとにジャーティに分かれる。ジャーティとは「生まれ」を意味し、ジャーティ集団は通婚することなく、食事などでも同席できないなどの規制を持つようになった。そのようなジャーティは約3000に上ったという。一般にカースト集団と言われる。 |

| i カースト制度

| 一般にインド社会に固有な身分制度をいう。人間はヴァルナという種姓に分けられるが、基本のヴァルナにはバラモン、クシャトリヤ、ヴァイシャ、シュードラの4つがある。さらに人々は世襲の職業集団であるジャーティに属し、通婚の禁止などの他、生活の細部にわたって規制が加えられていた。このヴァルナ制とジャーティから成る身分制度は、インドに来たヨーロッパ人から「カースト制度」と言われ、一般化した。カースト制社会の成立は、アーリヤ人のガンジス川流域へ移住した前1000年代にさかのぼり、バラモン教の形成と共に固定化と細分化が進んだ。前5世紀ごろの仏教はカーストの差別を否定する教えを説いて統一国家形成期の理念となったが、インド社会にはカースト制は生き続け、グプタ朝時代にヒンドゥー教が隆盛するとインド社会により強く定着した。カースト制はインドのヒンドゥー教徒イスラーム教の対立や多言語社会などと共に、その停滞性の現れとされ、インド植民地化の要因とされるようになった。近代に入り、反植民地闘争と共にカースト制度否定の動きも始まり、現在のインド憲法ではカースト制の差別は否定されている。しかし、依然としてインド社会ではカースト制の影響は根強く残っている。

カーストの語源:「カースト」と言う言葉はインドの言葉ではなく、ポルトガル語のcasta(種別、血統の意味)からきた。ポルトガル人が16世紀にインドに来るようになってから、インドの身分社会をそのように名付けたことに始まる。 |

| j バラモン教

| アーリヤ人の自然崇拝から起こった多神教で、『ヴェーダ』を聖典として成立した。アーリヤ人がインドを征服する過程で生じた身分制度であるヴァルナ制と、それを基本に形成された多数のジャーティから成るカースト社会とむすびついている。祭祀を司るバラモンの権威が強く、しだいに形式的になり、前5世紀頃から改革運動が起こり、ウパニシャッド哲学という独自のインド思想が生まれる。またバラモン教の形式化を批判して、仏教やジャイナ教がおこるが、民衆の日常生活の中ではなおもバラモンの教えは存続し、後のヒンドゥー教につながっていく。 |

| k ヴェーダ時代

| ヴェーダはアーリヤ人がインド西北地方に入り、ガンジス川流域に広がる時代までに書き継がれた。そこで紀元前1500年から500年頃までの時代を「ヴェーダ時代」とも言う。ヴェーダ時代は、「リグ=ヴェーダ」によって伝えられる前1500〜1000年頃を前期ヴェーダ時代、アーリヤ人がガンジス川流域に移動し他の三ヴェーダが作られた前1000〜前500年頃までを後期ヴェーダ時代に分けている。後期ヴェーダ時代にはヴェーダ文献の一つとして『ウパニシャッド』が生まれた。 |

| インドの言語

| インドは10億1400万人の人口を有する大国である。25の州は「言語州」といって言語の違いで分けられており、州の境目を超えると言葉も代わることになる。公用語は18(1992年現在)もあり、紙幣には10を超える文字で金額が記されている。その言語系統は、インドの北半分ではヒンディー語やベンガル語などインド=ヨーロッパ語族(英語をはじめとする現在のヨーロッパの言語と起源は同じ)に属し、南インドにはタミル語(日本語との類似性があり注目されている)などのドラヴィダ語族に属している。その他に、チベット国境やビルマ国境地方ではシナ=チベット語族、東インドの一部にはオーストロ=アジア語族(カンボジア語と共通)の言語が見られる。このうち最も広く用いられているのがヒンディー語でその話者人口は中国語、英語に次いで世界第3位に位置する。インド憲法ではヒンディー語を「国語」と規定するが、南インドなどでは反発が強い。イギリスの植民地時代に使われた英語が依然として共用の言語として通用しているという皮肉な現状となっている。<山下博司『ヒンドゥー教とインド社会』山川出版社・世界史リブレット5などによる> |

|

| ウ.都市国家の成長と新しい宗教の展開

|

| A 都市国家の成長

| 前6世紀頃、インドの農耕社会は成熟し、生産力が向上して商工業が起こり、貨幣が普及した。そのようななかでインダス川流域からガンジス川流域にかけて、多くの都市国家が生まれた。前4世紀末にマウリヤ朝が統一するまで、十六大国と言われる諸国に分裂しておりその中の有力なものがガンジス中流のコーサラ国、下流にかけてのマガダ国であった。ブッダの出たシャカ族の国は部族共和政的な小国であったらしい。 |

| ラージャ | |

| コーサラ国 | 前6世紀頃、ガンジス川流域に成立した都市国家の中で、最初に有力になった国。ガンジス川中流にあり、その東のマガダ国と対抗していた。コーサラ国の都はネパールに近いシュラーヴァスティー(舎衛城)であった。有名な祇園精舎(仏陀が浄土三部経などを説いたところ)は都の郊外にあったという。現在、その都城と祇園精舎跡は発掘され、遺跡として保存されている。コーサラ国は領土を拡大して当時の商工業の中心地であったベナレスを征服して強大となった。さらにシャーキヤ(シャカ)族など周辺の共和制都市国家も支配下にいれた。しかし、前4世紀に、東方のマガダ国によって征服され、衰えた。 |

| a マガダ国

| ガンジス川流域に成立した都市国家の中で、コーサラ国と並んで有力になったのが東インドのビハール南部のマガダ国であった。紀元前6〜5世紀にシャイシュナーガ王朝第5代のビンビサーラ王の時に強大となり、ガンジス川流域の平原を支配した。次の前4世紀前半のアジャータシャトル王(父のビンビサーラ王を殺して王位に就いたので悪逆無道の王とされるが)のとき、周辺の強国コーサラ国を制圧して、ベナレスなどを併合した。その次の代に都はガンジス川に面し交通の便のいいパータリプトラに建設された。またマガダ国はこのころ生まれた仏教やジャイナ教を保護した。その後、前4世紀中ごろマガダ国にはナンダ朝が起こり、強大な軍隊を持ち、貨幣を発行し、ビルマやセイロンとも交易を行った。また西方にアケメネス朝ペルシアがパンジャーブ地方に進出してくると、イラン文明の影響をけることとなった。前4世紀末、西北インドに侵入したアレクサンドロスの東進を阻止したが、ナンダ朝は衰え、チャンドラグプタが出てマウリヤ朝にかわり、そのもとでインドの大半が初めて統一されることとなる。

マガダ国の発展の背景:マガダ国はシャイシュナーガ朝、ナンダ朝と続き、マウリヤ朝に至ってほぼ全インドを統一する。マガダ国が繁栄した理由としては生産力の高い穀倉地帯であったことと、綿織物の産地で交通の要衝であるベナレスを抑えたこと、さらに巨大な軍事力・経済力を支えたものとして、マガダ国の地(現在のビハール州)が鉄・銅その他が豊かに産出したことが考えられる。<中村元『古代インド』 講談社学術文庫 p.157> |

| B 仏教の成立

| 前6世紀頃、北インドに多くの都市国家が成立すると、それぞれ新しい都市国家の中で保守的・形式的であったバラモンらは権威を失い、王族(クシャトリヤ)の勃興を背景として、自由で新しい思想家が生まれた。彼らは沙門(サマナ、励む人の意味)と呼ばれ、世俗を離れて出家し、さまざまな新思想を展開した。仏教の創始者ガウタマ=シッダールタ、ジャイナ教の創始者マハーヴィーラらも、そのような自由な新思想家の一人であった。

仏教は、前5世紀頃、ガウタマ=シッダールタが悟りを開いてブッダとなり、その教えを人々に説いたことに始まり、その教えを信じた人々が出家し、サンガといわれる仏教教団をつくり、または在家信者も増えていった。ブッダの死後、インド各地に広がり、特に前3世紀のマウリヤ朝のアショーカ王の保護のもとで全インドに広がった。 |

| a ガウタマ=シッダールタ

| ガウタマ=シッダールタ(またはゴータマ=シッダッタ)はブッダの本名。シャカ族の小国カピラ王国の王子として生まれ(つまりクシャトリヤ階級)、安楽な生活を送り、16歳でヤショーダラーと結婚、男の子をもうけた。ガウタマは次第に生・老・病・死(四苦)に深く悩むようになり、29歳で家族を捨て、修行僧(沙門)となる。ガンジス川の河畔で二人の修行僧に従い、6年にわたって断食などの苦行を続けたが悟りを開くことは出来なかった。心身の衰弱をスジャータという娘がさしだしたおかゆで救われ、苦行を捨てたガウタマはブッダガヤの菩提樹のもとで瞑想に入り21日目に悟りを開いた。悟りをひらいた人、と言う意味でブッダといわれるようになる。ブッダの生存年代は、前563〜前483年説と、百年の差がある前463〜363年説がある。前者は南伝、後者は北伝の資料によるが、現在では後者が有力になっている。<三枝充悳『仏教入門』、村上重良『世界宗教事典』などを参照> → ブッダの教え |

| 仏陀誕生地(ルンビニー)

| ガウタマ=シッダールタ、つまり仏陀の誕生地は、現在のネパールのヒマラヤ山脈の麓、ターライ盆地のカピラ王国の都のあったルンビニー。この仏陀生誕地であるルンビニー、仏陀が悟りを開いた(成道の地)であるガンジス川支流ナイランジャナー川畔のブッダガヤ、最初に教えを説いたところ(初転法輪)であるサールナート(鹿野園、古名はムリガダーバ)、入滅(死去)したところである北インドのクシナガラ、の4カ所は仏教の四大聖地とされ参拝者が多い。 |

| ブッダガヤ | 仏陀が菩提樹の下で悟りを開いたとされる、仏教の四大聖地の一つ。ガンジス川の支流河畔にある。 |

| サールナート | またはサルナートと表記。ガンジス川中流域にあり、釈迦が最初に教えを説いたところで鹿野園と言われる、仏教の四大聖地の一つ。マウリヤ朝のアショーカ王が建設したサールナートの石柱碑も発見されている。またグプタ朝様式の仏像彫刻が発掘された遺跡もある。近くにヒンドゥー教の聖地ベナレス(ヴァラナシ)がある。 |

| クシナガラ | 仏陀が沙羅双樹の下で入滅(にゅうめつ、死ぬこと)したとされるところ。インド北部の現在のカシアとされている。仏教の4大聖地の一つ。 |

| b シャカ

| ガウタマ=シッダールタ、つまりブッダには多くの異称が知られる。シャカ族の出身なので釈迦といわれたり、聖者を意味するムニをつけて釈迦牟尼、それを略して釈尊ともいう。 |

| c ブッダの教え | ガウタマ=シッダールタ、つまりブッダの教えの要点をまとめると次のようになろう。ブッダは、バラモン教の聖典ヴェーダの権威や儀式を認めず、またヴァルナ制度(カースト制)も否定した。そのような儀礼や身分にとらわれない、自己の解放を目指したといえる。まず、人生は生老病死の四苦をはじめとしてすべて苦である(一切皆苦)ととらえる。この人生の苦を解決するために苦、集、滅、道の四諦(四つの真理)を説く。苦諦は人生はすべて苦であるという真理、集諦(じったい)は苦の原因は心の迷い、煩悩にあるという真理、滅諦は煩悩を滅ぼすことで苦を取り除くことが出来る真理、道諦は正しい実践によって苦をなくすことが出来るという真理、である。正しい実践とは、正しく見(正見)、正しく考え(正思)、正しく話し(正語)、正しく行動し(正業)、正しく生活し(正命)、正しく努力し(正精進)、正しく思いめぐらし(正念)、心を正しく置く(正定)の八正道である。またその世界観の中心には諸行無常、諸法無我、涅槃寂静の三法印(教理)がある。・・・・そのすべてを述べることはスペースがないのでやめることとします。 |

| C ジャイナ教の成立 | ブッダと同時代のヴァルダマーナが始めた宗教。バラモン教の司祭たちの権威主義、形式主義を批判し、またカースト制度も否定した点では仏教に共通する。ジャイナ教では精神と物質の二元論にたち、宇宙は生命と非生命から成り、生命は上昇性があって一切知であり幸福であるが、非生命は下降性をもち業の力で周囲に付着して輪廻の原因をつくるという。人間が輪廻を解脱するには、正しい生活を送り、苦行によって業を消し去ることが必要であると説く。苦行を否定しないところは仏教と異なる。また生き物を殺すことは厳しく禁止され(不殺生戒)、信者は殺生を避けるために生産活動から離れ、商業に従事することが多かった。現在でもインドに約400万人の信者がいるが、商人と金融業者に多く、カルカッタのジャイナ教寺院は富裕な信者の寄進で豪壮な建物となっている。

Epi. マスクをするジャイナ教の修行者 ジャイナ教は徹底した不殺生を教義としているので、その修行者は、虫も殺すことが出来ず、気づかすに殺生をするおそれがあるのでマスクをし、歩くときは虫を踏みつぶさないように箒で前を払いながら進む。不殺生を徹底して守れば死んでしまうが、それも最も重要な修行とされた。またジャイナ教が商人や金融業者に多いのは、彼らは不殺生戒を守っているので農業や牧畜を嫌ったからである。それも行商などに出ると荷車で無視をひき殺してしまう恐れがあるので、出歩かなくてもよい小売商や金融業を営んだ。 |

| a ヴァルダマーナ

| ガウタマ=シッダールタとほぼ同じ時代の人。ベンガル地方のクシャトリヤ出身で、30歳で出家し、13年ほど苦行して悟りをひらき、ジャイナ教の始祖となった。ジャイナとは煩悩にうち勝った勝利者(ジナ)の教え、ということで、ヴァルダマーナはジナともマハーヴィーラ(偉大な雄者)とも呼ばれた。中国の漢訳仏典では大雄とされる。<同上> |

| 不殺生 | |

| D バラモン教の改革

| ヴェーダ時代が終わり、部族社会が崩れ、前6世紀頃にガンジス中下流に都市国家が形成されてくると、武士階層のクシャトリヤと商業に従事するヴァイシャが台頭し、バラモンの権威を否定して新しい宗教が生まれた。その第一が仏教であり、第二がジャイナ教、そして第三の動きがバラモン教の改革である。バラモン教の改革とは、バラモン教が形式的な祭式至上主義に陥っていたのに対し、『ウパニシャッド』にもとづいて内面的な思索を深めるウパニシャッド哲学が興ったことをいう。

山川出版社の新課程版『詳説世界史』では、以上のように説かれているが、『ウパニシャッド』そのものが編纂されたのは、前6世紀以降ではなく、前1000〜500年頃の後期ヴェーダ時代のことであるので注意を要する。 |

| a ウパニシャッド哲学

| 後期ヴェーダ(前1000〜500年)時代の文献の一つである『ウパニシャッド』(「奥義書」と訳される)にもとづく哲学をウパニシャッド哲学という。ウパニシャッドとは「傍らに座る」という意味であり、バラモンの師から弟子に伝承された奥義を意味し、文献としては前500年頃までに編纂されたと言われる。

バラモン教が形式的になり、バラモンがたんに祭祀を司る役割だけになっていることを批判し、内面的な思索を重視し真理の探究をすすめる動きが出てきた。それがウパニシャッド哲学であり、ヴェーダの本来の姿である宇宙の根元について思惟し、普遍的な真実、不滅なものを追求した。ウパニシャッド哲学によると宇宙の根源であるブラフマン(梵)と人間の本質であるアートマン(我)とを考え、この両者が究極的に同一であることを認識すること(梵我一如)が真理の把握であり、その真理を知覚することによって輪廻の業(ごう)、すなわち一切の苦悩を逃れて解脱に達することができると考えている。これは世界最古の深い哲学的思索としてよく知られている。

後期ヴェーダ時代に現れたこの内面的思索の重視と、業・輪廻の死生観は、次の時代にバラモン教に対する二つの宗教−仏教とジャイナ教−を誕生させる。<山崎元一『古代インドの文明と社会』中央公論社版世界の歴史3

p.84 などによる> |

| b ブラフマン

| ウパニシャッド哲学における普遍的原理であり、万物がそこから生まれ、最後にそこに帰る世界の根源を言う。漢字では「梵」の字を当てる。その真理を個我であるわたしは普遍的存在ブラフマンである(「我はブラフマンなり」)と表現する。 |

| c アートマン

| ウパニシャッド哲学の中で、個別的存在である個を超えた、人間存在の根本の原理をアートマンと呼んだ。漢字では「我」をあてる。その真理は個我である人間は普遍的存在アートマンと同一である(「汝はそれなり」)と表現される。 |

| E ヒンドゥー教の萌芽

| ヴェーダ時代以来のバラモン教を基礎として、自然崇拝、偶像崇拝、民間信仰などを取り込んだインド独自の宗教体系をヒンドゥー教という。紀元前6世紀から前3世紀頃までにはカースト制度とともにインド社会にその原型ができあがった。後4世紀のグプタ朝時代に発展し定着した。 → ヒンドゥー教 |

|

| エ.統一国家の成立

|

| A アレクサンドロス大王のインド侵入 | マケドニアのアレクサンドロス大王は、東方遠征によってペルシア帝国を滅ぼし、さらに東進して現在のアフガニスタンからインダス川流域に到達した。紀元前327年であった。アレクサンドロス大王はインダス川流域地方の小国を次々と征服した。さらにインダスを越えてインド内部に侵攻する勢いであったが、部下の将兵は戦いに疲れ、マケドニアに戻ることを主張したので、大王も引き返すこととなった。アレクサンドロス大王のインド進出が、インドの小王国を統合させ、最初の統一国家マウリヤ朝が成立するきっかけとなったとされる。

Epi. アレクサンドロスを悩ませたインドの戦象 アレクサンドロス大王がインダス川を渡り、インドに攻め入った時のはなしはアッリアノスの『アレクサンドロス大王東征記』に詳しい。当地のインドの王ピロスは戦象の部隊を率いてアレクサンドロス軍に抵抗した。アレクサンドロスは自らの愛馬が倒されるなどの苦戦を強いられたが、インド兵の象使いを投げ槍で倒す作戦をとり、使い手を亡くした象が暴走して味方のインド兵も踏みつぶす状態となって、ようやく勝利したという。ピロス王の奮戦に感心した大王は、ピロス王のその地の支配権を認め、西方に去ったという。<アッリアノス『アレクサンドロス東征記』下 岩波文庫p.53> |

| ナンダ朝 | 古代インドのマガダ国の王朝で、前4世紀中ごろに、シャイシュナーガ朝に代わり成立した。この王朝は巨大な軍事力を持ち、経済政策の面でも特別の成果を収めたらしい。「度量衡はナンダ朝の発明による」といわれており、またナンダ朝の発行した打刻銀貨は多種多様であるがその量目はじつに正確であった。しかし、マガダ国では前317年のマウリヤ朝成立まで王朝の交替が続く。<中村元『古代インド』 講談社学術文庫 p.156> |

| B マウリヤ朝 | 前317年、ナンダ朝などに続いて成立したマガダ国の王朝で、初代のチャンドラグプタ王の時、はじめてインドを統一した。チャンドラグプタは、アレクサンドロスの侵入によって混乱した西北インドを征服し、インダス川流域からギリシア人勢力を一掃してその支配領域を拡大し、はじめてガンジス川流域からインダス川流域に及ぶ大国(南端部は除く)を建設した。都はパータリプトラ。マウルヤ朝とも表記。前3世紀のアショーカ王の時代が全盛期で、王の保護によって仏教が栄えた。アショーカ王の死後は衰退し、前180年に滅亡し、インドは長い分裂の時期に入る。北西インドにはギリシア人の王メナンドロスが一時支配し、後1世紀頃バクトリアからクシャーナ朝が進出して支配されるが、インダス川流域に統一王朝が現れるのは320年のグプタ朝である。 |

| a チャンドラグプタ王

| マガダ国のクシャトリヤ出身。ナンダ朝を倒してマウリヤ朝を始める。在位前317〜296年頃。インド史上最初の大帝国を出現させたので「インド人の最大の王」とされ、国民的英雄である。チャンドラグプタはアレクサンドロス大王がペルシア帝国を倒し、パンジャーブ地方に侵入したことに刺激を受け、大王が去った後のパンジャーブに入り、支配を及ぼした。その年代には不明な点が多いが、ギリシア側資料にサンドラコットスという名であらわれる人物に比定されている。またヘレニズム時代のセレウコス朝シリアの使節としてパータリプトラに派遣されたメガステネスの記録によってチャンドラグプタ時代のインドの状況を知ることが出来る。チャンドラグプタのマウリヤ朝に仕えた宰相のカウティリヤには、国家統治について述べた『アルタ=シャーストラ』(実利論)が残されている。 |

| b パータリプトラ

| パータリプトラは、マウリヤ朝マガダ国の都。ガンジス川中流の現在のパトナにあたる。中国では華氏城(花の都の意味)として知られる。メガステネスの伝えるところによれば、長さ約14.2km、幅約2.7kmの広さがあり、町の周りは掘り割りがめぐらされ、その幅は約178m、深さは13.3mあったという。また町の周りには570もの塔があり、64カ所に門があった。<アッリアノス『インド誌』(『アレクサンドロス大王東征記』岩波文庫所収)p.250>

パータリプトラはグプタ朝でも都として栄えており、そのころの繁栄の様子は、5世紀初め中国東晋の僧法顕の『仏国記』にも述べられている<『法顕伝』東洋文庫p.98>。しかし、唐の玄奘がインドを旅行した7世紀のヴァルダナ朝の時代には「すっかり荒れ果てていた」とされている<『玄奘三蔵・西域インド紀行』講談社学術文庫p.143>。 |

| カウティリヤ | 前4世紀の終わり頃、インドを最初に統一したマウリヤ朝のチャンドラグプタ王の宰相。チャンドラグプタ王の統一事業に大きな貢献をしたとされ、彼が国家統治のあり方を説いたとされる『アルタ=シャーストラ』(実利論)は、古代インドの政治論として知られている(現在の形にまとめられたのは、後3世紀頃)。

Epi. インドのマキャヴェリ カウティリヤの政治論書『アルタ=シャーストラ』(実利論)は、王にとっての実利、つまり領土を獲得しそれを維持するための、さまざまな方策を論じた作品である。そのなかで、目的のためには手段を選ばないという非人道的な謀略を用いることも推奨されているため、インドのマキャヴェリと呼ばれている。例えば反逆的な大官を葬るためには、弱小の軍隊と刺客をつけて戦場に派遣し、戦闘が始まったら刺客に殺させて、「彼は戦闘中に殺された」と告げるべきである、などと述べている。<山崎元一『古代インドの文明と社会』世界の歴史3 中央公論社 1997> |

| C アショーカ王

| マウリヤ朝第3代の王。チャンドラグプタの孫。在位紀元前268〜232年頃。中国では阿育王として知られる。マウリヤ朝全盛期の王で仏教の保護者としても知られる。その支配領域をガンジス川流域・インダス川流域からデカン高原まで及ぼし、現在のインド(南端はのぞく)とパキスタン、バングラディシュのほぼ全域を支配した。しかし、デカン高原の東南部のカリンガ国を征服したとき、王自身が戦争で多くの犠牲を出したことを深く恥じて、仏教に深く帰依するようになったという。仏教だけでなくバラモン教、ジャイナ教も保護した。アショーカ王は国内に道路を引き、井戸を掘り、病院や薬草園を造って民衆の生活の安定を図った。また政治理念として普遍的な法(ダルマ)を掲げ、それを唱った詔勅を石柱や岩壁に刻んで(石柱碑・磨崖碑)民衆を教化した。王子をスリランカに派遣して仏教を布教した。またアショーカ王の時代に3回目の仏典結集が行われ、仏教史上理想的な王とされている。しかしアショーカ王の没後はマウリヤ朝は衰退に向かい、前180年頃滅亡し、インドは再び分裂状態となる。

Epi. 暴虐の王から法の王へ アショーカ王は兄弟と争って即位し、そのとき99人の異母兄弟を殺したという。即位後も暴虐の限りを尽くし、人々からチャンダ・アショーカ(暴虐阿育)と呼ばれ恐れられた。その王が仏教に改宗したのは即位後8年のあるとき、名もない比丘(僧侶)の説法を聞いて改心したからで、それ以後は仏法を奉じ正しい政治を行ったので人々からダルマ・アショーカ(法阿育)と呼ばれ敬愛されたという。彼が悔いたのは、デカンの強敵カリンガ国を征服したとき、民間人を含む数十万の犠牲を出したことだった。改宗したアショーカは全土を仏塔で飾ろうと思い立ち、ブッダの没後に建てられた仏塔から仏舎利を取り出し、新たに八万四千の塔に分納したと伝えられている。<山崎元一『古代インドの文明と社会』世界の歴史3 中央公論社 1997> |

| デカン高原 | インド亜大陸のヴィンディヤ山脈とナルマダー川を結ぶ線より以南の地域。綿花などの粗放な農業地帯。インド史の中では、北インドのパンジャブ地方やヒンドスタン平原とは異なる歩みをしているので注意を要する。デカン高原はマウリヤ朝アショーカ王の時代と、ムガル帝国のアウラングゼーブ帝の時代を除いては、北インドとは異なる政権のもとに統治されており、その文化的基盤もヒンドゥー教の伝統を強く維持し、北インドに成立したイスラーム政権に抵抗していた。 |

| カリンガ国 | 古代インドのデカン高原の東南海岸にあった国。前259年、マウリヤ朝のアショーカ王が遠征軍を送り征服した。そのとき、アショーカ王は捕虜15万人を奴隷として本国に送り、その10万人を殺したという。また多くのバラモンを殺害した。しかし、アショーカ王はその惨状を見て深い悔恨の情を起こして、「戦争から平和へ」の大転換を行い、それ以後は戦争をやめ、深く仏教を信仰するようになったという。 |

| a 仏教

の興隆 | マウリヤ朝のアショーカ王は、インド各地に軍を進め、戦争を繰り返して領土を広げた。前259年頃東海岸のカリンガ地方を征服したとき、多くの血が流されたことに心を痛め、仏教に帰依し、ブッダの慈悲の精神をもとにした法(ダルマ)を国家統治の基本とした。アショーカ王の行った仏教保護政策は、磨崖碑・石柱碑の全国への設置、ストゥーパの建設、スリランカへの伝道、仏典結集などがあげられる。 |

| b ダルマ

| 仏教以前からのインドの思想で、「保つもの」の意味。法律だけでなく、倫理、道徳、正義なども含む、人生の正しい行いを守ることを意味した。本来は、カースト制の中でジャーティ(カースト集団)ごとにダルマは異なっていたが、ブッダはカルマを普遍的な人生の指針としてとらえ、アショーカ王は国家統治の理念とした。 |

| c 磨崖碑 | マウリヤ朝のアショーカ王が仏教の理念である法(ダルマ)に基づく施政方針を詔勅として刻んだもの。19世紀以降、インド各地で発見され、26カ所に及ぶ。岩壁に彫られたものを磨崖碑といい、独立した石柱に刻まれたものが石柱碑という。インド中心部のガンジス川流域には石柱碑が多く、辺境には磨崖碑が多い。 |

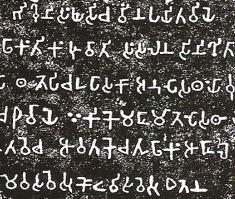

| 石柱碑 | インドのマウリヤ朝全盛期のアショーカ王は、ガンジス川流域を中心に約30本の巨大な石柱を立て、そこにダルマに基づく政治理念を6〜7章の詔勅として刻ませた。高さは12〜15メートル、直径は平均50センチで、ウッタル=プラデーシュ州の同じ石切場から採られた砂岩を用い、表面を磨いた上にブラーフミー文字などが彫られており、上部には獅子などの像がのせられている。その加工、また建立には高度な技術があったことがわかる。もっとも著名なものはサールナートの石柱碑である。

アショーカ王石柱碑の言語と文字:石柱碑に用いられている言語はマガダ地方の俗語であり、文字はガンジス流域のものはほとんどが古代インドの文字であるブラーフミー文字で彫られている。しかし西北インドではカローシュティ文字のものも見られる。また辺境であったアフガニスタン東部ではアラム語・アラム文字や、ギリシア語・ギリシア文字のものも見つかっており、アショーカ王が異民族対策に腐心していたことがうかがえる。いずれにせよアショーカ王石柱碑の碑文は古代インド研究の重要な史料となっている。 |

サールナートの石柱碑

|  サールナートはガンジス中流域のヴァラナシの近くにある、仏教4大聖地の一つでブッダが最初に説教をしたところ。アショーカ王がこの地に建立した石柱碑は、後にイスラーム教徒の手によって五つに折らたが、柱頭は破壊されずに残り、20世紀の初めに発掘されて、現在は統治の博物館に保存されいる。柱頭は高さが2.12メートル。4頭の獅子が四方を見つめて咆哮(つまり獅子吼)する像が彫刻され、その円筒状の台座には法輪と牛が浮き彫りされている。柱の部分にはブラーフミー文字で、アショーカ王の詔勅が彫られている。<中村元『古代インド』講談社学術文庫 p.176> サールナートはガンジス中流域のヴァラナシの近くにある、仏教4大聖地の一つでブッダが最初に説教をしたところ。アショーカ王がこの地に建立した石柱碑は、後にイスラーム教徒の手によって五つに折らたが、柱頭は破壊されずに残り、20世紀の初めに発掘されて、現在は統治の博物館に保存されいる。柱頭は高さが2.12メートル。4頭の獅子が四方を見つめて咆哮(つまり獅子吼)する像が彫刻され、その円筒状の台座には法輪と牛が浮き彫りされている。柱の部分にはブラーフミー文字で、アショーカ王の詔勅が彫られている。<中村元『古代インド』講談社学術文庫 p.176>

Epi. インドの国旗となっているアショーカ王石柱の法輪 サールナート発見のアショーカ王の石柱の柱頭には、四匹の獅子が彫られ、その足下に車輪が描かれている。この車輪は「法輪」(ダルマ・チャクラ)といわれ、仏の教えである真理と正義によって世界がよく治まることを象徴している。現在のインド共和国の国旗の中央に描かれているのもこの法輪である。 |

| ブラーフミー文字 |  紀元前3世紀、古代インドのマウリヤ朝アショーカ王の時代に用いられた文字。どの系統の文字にから作られたか不明であるが、その後のインド各地やチベット、東南アジアで用いられたインド系文字のもととなった。グプタ朝ではグプタ文字が作られ、それからサンスクリットを書き表すための梵字が生まれた。ブラーフミー文字そのものはインドがイスラーム化した14世紀頃にはすでに忘れ去られ、インド人も読めなくなってしまった。解読に成功したのはイギリス人のプリンセップで、彼は西北インドで出土する貨幣の表にギリシア文字、裏にインド文字が彫られているのを手掛かりに、アショーカ王の碑文を解読した。<参考 東京外語大AA言語文化研究所編『図説アジア文字入門』p.17、中村元『古代インド』講談社学術文庫 p.175-176> 紀元前3世紀、古代インドのマウリヤ朝アショーカ王の時代に用いられた文字。どの系統の文字にから作られたか不明であるが、その後のインド各地やチベット、東南アジアで用いられたインド系文字のもととなった。グプタ朝ではグプタ文字が作られ、それからサンスクリットを書き表すための梵字が生まれた。ブラーフミー文字そのものはインドがイスラーム化した14世紀頃にはすでに忘れ去られ、インド人も読めなくなってしまった。解読に成功したのはイギリス人のプリンセップで、彼は西北インドで出土する貨幣の表にギリシア文字、裏にインド文字が彫られているのを手掛かりに、アショーカ王の碑文を解読した。<参考 東京外語大AA言語文化研究所編『図説アジア文字入門』p.17、中村元『古代インド』講談社学術文庫 p.175-176>

→ 東南アジアのインド化 |

| d 仏典結集

| 結集は「けつじゅう」と訓む。ブッダの死後、教団の内部に意見の違いがあらわれたため、ブッダの教えを正しく伝える必要が生じ、伝えられた説法を整理して統一を図る必要が生じた。そのために行われた仏典の編集作業を結集といい、ブッダの死の翌年に教団の長老たちが集まった第一結集、約百年後の第二結集、アショーカ王の時代に第三結集が行われたと伝えられている。これらの結集の結果、仏教経典の体系ができあがり、経蔵(ブッダの教え)、律蔵(仏教徒の戒律)、論蔵(仏教の理論的研究書)の三種類に分けられた。これをあわせて三蔵という(蔵は籠の意味)。また、この過程で、保守的な長老たちの解釈と、進歩的な一般信徒の解釈の違いも明らかになり、上座部と大衆部の分裂が起きてくる。 |

| ストゥーパ(仏塔)

| ブッダが死去(釈迦入滅)したとき、在家(出家をしない)の信者たちがその遺体を荼毘に付し、その遺骨(仏舎利)を八分して記念の塔(ストゥーパ)を建てた。伝説によるとアショーカ王はこの八塔の仏舎利を掘り出し、インド全土に八万四千の塔を作り、仏舎利を分配したという。ストゥーパは仏や聖者の遺骨や遺品を埋めた跡に煉瓦や土で造った土饅頭型の記念碑で、代表的なものが中央インドのサーンチーの仏塔である。前2世紀に建てられた大塔を中心に、周囲を門と回廊で結び、それらにブッダの生前の物語が浮き彫りされている。ストゥーパは東南アジアに伝わると、パゴダという石造となり、中郷や日本では塔の形をとり、中国では土と木、日本では木造の塔となる(三重の塔や五重塔というのがそれであり、いずれも仏舎利を納めていることになっている)。また日本で死者の供養のためにお墓の後ろなどに立てる、梵語などを書いた板を卒塔婆というのはこのストゥーパから来たことばである。<高田修『仏像の誕生』岩波新書などによる> |

| サーンチー | インドの仏教遺跡で、最古のストゥーパ(仏塔)のあるところ。インドのほぼ中央に位置する。中央の巨大な円丘の四方には石造の門があり、全面にブッダやアショーカ王の物語が浮き彫りされており、美術史上も貴重である。 |

|

| オ.クシャーナ朝とサータヴァーハナ朝

|

| ヘレニズム | → 第1章 2節 ヘレニズム文化 |

| バクトリア | → 第1章 1節 パルティアとササン朝 バクトリア |

| メナンドロス

| マウリヤ朝が衰退した後の北西インドに、バクトリアからギリシア人の北西インドに侵入してきた。その後インドに定着したギリシア人はインド=ギリシア人と言われている。その王メナンドロスは、前2世紀の後半、パンジャーブのシャーカラ(現シアールコート)を都にアフガニスタン東部と北西インドを支配した。この王はローマ世界でも知られ、プルタルコスやストラボンも偉大な王として記述している。またインドではミリンダ王といわれ、仏僧ナーガセーナに宗教論争を挑んで破れ、仏教に帰依したといわれ、そのときの問答が『ミリンダ王の問い』(ミリンダパンハー)としてパーリ語(サンスクリット語の口語)で伝えられている。この書はインドとギリシアの思想の交流を示すものとして貴重である。また王は貨幣を発行し、広く流通していたことが1世紀半ばのギリシア系商人の記録『エリュトラー海案内記』に記されている。 |

| A クシャーナ朝

| 紀元1世紀中頃、中央アジアの大月氏国の支配を脱した同じイラン系民族のクシャーナ族が、西北インドに侵入して国家を作った。クシャンとも表記し中国では貴霜と書く。その第3代カニシカ王は仏教に帰依し、マウリヤ朝のアショーカ王に続く仏教の保護者となった。またこの時代に、ギリシア・ローマ起源のヘレニズムと、ペルシアのイラン文化、さらに中国と中央アジアの文化が融合し、ガンダーラ美術が開花した。都はガンダーラ地方の中心地のプルシャプラ(現在のペシャワール)。またこの時代に、仏教の革新運動としてナーガールジュナが登場し、大乗仏教が成立した。

クシャーナ朝の支配領域は現在のアフガニスタンからパキスタンのパンジャーブ地方、インド北西部に及んだが、ガンジス下流やデカン高原以南には及ばず、デカンにはサータヴァーハナ朝が存在していた。クシャーナ朝は3世紀に西方に起こったササン朝ペルシアに圧迫され衰退した。クシャーナ朝時代は地中海をローマ帝国が支配していた時代で、ローマ帝国の支配下のギリシア人商人がペルシア湾からアラビア海に進出し、季節風貿易を展開した。それによってクシャーナ朝(およびサータヴァーハナ朝や南インドのチョーラ朝も)はローマと交易を行い、インド洋交易圏が発展した。 |

| a クシャーナ人

| 前2世紀に匈奴に追われて西遷し、バクトリアに入ったイラン系の大月氏が、その地のイラン人を支配し、五つの諸侯に分けた。その一つがクシャーナ族で、カドフィセス1世が他の4諸侯をあわせ、一大勢力となった。1世紀中頃南下して現在のアフガニスタンをパルティアから奪った後、北インドのガンダーラ地方に入って、クシャーナ朝を建国した。 |

| b カニシカ王

| クシャーナ朝3代目の王。カニシュカとも表記する。2世紀から3世紀にかけて、ガンダーラのプルシャプラを都に北西インドを支配した。仏教に帰依し、保護政策をとったことで有名。王はインド各地に多くの仏塔や寺院を建て、第四回の仏典結集を行った。カニシカ王を始めクシャーナ朝の諸王はさかんに積極的にローマとの交易を行い、金貨を鋳造した。クシャーナ朝で鋳造された金貨は、ローマからもたらされた金貨を鋳つぶして鋳造したものであった。 |

| c ガンダーラ

| ガンダーラ地方はインドの西北、インダス川の上流域のパンジャーブ地方に属する。現在は大部分がパキスタンに属する。西にカイバル峠を経てアフガニスタンに通じ、東にはインドの中心部デリー、さらにガンジス川流域に通じる。南にはパンジャーブの肥沃な平原が広がり、さらに南下すればシンドの地となる。このようにガンダーラ地方は古来東西交通の要衝として重要な地域であり、さまざまな民族が興亡し、多くの文化の影響を受ける地域であった。アケメネス朝ペルシアの一州ともなったが、前4世紀にアレクサンドロス大王がペルシア帝国を滅ぼし、さらにこの地に侵入し、ギリシア文化(ヘレニズム)が伝えられることになった。紀元後1世紀にこの地のプルシャプラを都としてクシャーナ朝が成立し、カニシカ王が篤く仏教を保護したので、この地にヘレニズムと仏教が融合したガンダーラ美術が成立することとなった。 |

| プルシャプラ | インド古代のクシャーナ朝の都。現在のペシャワールで、パキスタンに属する。インダス川上流のガンダーラ地方の中心都市。プルシャプラとは、サンスクリット語で「国境の町」を意味するプラシャ・プラから来たと言われ、それがなまって現在のペシャワールになった。その名の通り、アフガニスタンからカイバル峠を超えてインドに入ったところにあり、交通の要衝であった。クシャーナ朝時代の仏教文化ガンダーラ美術が花咲いたガンダーラ地方の中心都市でもある。 |

| d ローマとの交易

| クシャーナ朝の王は、東の漢帝国に使者を送っている(漢ではクシャーナ朝も大月氏と言われた)が、ローマ帝国のトラヤヌス帝の時にインドから使者というのもクシャーナ朝の王の使者であろうと言われている。前1〜3世紀には、クシャーナ朝だけではなく、デカン高原のサータヴァーハナ朝やインド南端のチョーラ朝も、インド洋交易圏の季節風貿易を利用したローマとの交易を行っていた。インドからは胡椒などの香辛料、宝石、真珠、象牙、綿布などが輸出され、ローマからはぶどう酒やオリーブ油がもたらされたが、常にインド側の輸出超過であったので、ローマから代金として金貨がインドにもたらされた。クシャーナ朝ではローマからもたらされた金をもとに、ローマ貨幣に模して大量の金貨を造った。 |

| 金貨 |

|

| B 大乗仏教の成立 | 紀元前後に、インドの北西部で始まったのが大乗仏教運動。ブッダの死去(仏滅)の百年後ごろ、拡大した仏教教団は、伝統的・保守的な上座部と、進歩的・革新的な大衆部との二つの分裂した。さらにその後も分裂が続き、約二十の部派が成立した。これらのうち上座部の一派は前3世紀半ばにスリランカに伝えられ、いわゆる南伝仏教となり、東南アジア一帯に広がった。インドでは紀元前後に西北インドから大乗仏教が登場し、クシャーナ朝時代にはナーガールジュナ(竜樹)によって理論化され、部派仏教と並列して栄え、7世紀には密教も生まれた。4世紀以降は次第に衰え、13世紀はじめのイスラーム化によって仏教はインドにおいてはほぼ消滅した。しかし大乗仏教は北インドから西域を経て後漢時代の中国に伝来し、いわゆる北伝仏教として、密教も加えて朝鮮半島を経て6世紀に日本に伝えられた。聖徳太子が注釈書を書いた『勝鬘経』『維摩経』は大乗仏教の在家主義にたつ経典であった。 → 中国仏教の展開 |

| a 菩薩信仰

| 大乗仏教では、他者の救済のために犠牲的な活動をすることが菩薩(ボーディサットヴァ)として重要視されるようになった。菩薩とは、ブッダ(悟りに達した者)になる決意をした者、の意味。菩薩は自己を犠牲にして一切衆生の救済のためにつくす存在であり、その理想として弥勒菩薩や観音菩薩のような大菩薩による救済が求められるようになった。このような菩薩信仰を理論化したのがナーガールジュナであり、その思想が大乗仏教の中心思想となっていく。大乗仏教の成立によってブッダは歴史的実在の人物を超えて理想化され、またさまざまなバリエーションがあらわれ(阿弥陀仏など)、また様々な信者のニーズにあった菩薩(例えば観世音菩薩、文殊菩薩、普賢菩薩など)が生み出されるようになった。 |

| b 大乗仏教

| 大乗・小乗の「乗」とは乗り物のことで、涅槃(悟りの境地、ニルヴァーナ)に至る手段としてどのような方法をとるかという見解の相違を意味している。「大乗(マハーヤーナ)」とは「大きな乗り物」の意味となり、ブッダの教えに従って出家し悟りをひらくことは自分一人のためではなく、広く人々を救済するためのものであるという思想である。本来の原始仏教で仏弟子となって出家するのは自分自身の煩悩を払い、自分自身の解脱を求めるのもであったので、伝統的・保守的な長老たちはそのような思想をブッダの教えを拡大解釈するものとして否定した。それに飽き足らない改革派グループは長老たち(上座部)の考えを、人を救済することの出来ない「小さな乗り物」であると非難し、自分たちの思想を「大乗」と称した。この思想の違いはすでに第2回結集の時に始まっていたが、クシャーナ朝の時代に仏教の中心がインドの西北に移ったことを背景に、大乗仏教が成立することとなった。その理論を大成したのが2〜3世紀にかけて、デカンで活動したナーガールジュナ(竜樹)である。この大乗仏教は中央アジアを経て中国、朝鮮、日本に伝えられることとなる(いわゆる北伝仏教)。インドでの大乗仏教はグプタ朝時代・ヴァルダナ朝の時代と続いて保護を受けたが、民衆にはむしろ古来の民間信仰を継承したヒンドゥー教が強まっていった。大乗仏教も6世紀ごろからヒンドゥー教の影響を受けて、密教化していく。12世紀以降の本格的なイスラーム教の浸透は、インドにおける大乗仏教の衰退を決定づけることになる。 |

| c ナーガールジュナ(竜樹) | クシャーナ朝のカニシカ王とほぼ同時代(150〜250年頃)の僧でバラモン出身とされる。大乗仏教の中心的思想である「中論」を著した。大乗仏教運動の中心地は西北インドであったが、ナーガールジュナはデカンの東南部であるアーンドラ地方で活動した。大乗仏教の経典は中国を通じて日本にももたらされたので、日本でもナーガールジュナは「八宗の祖」と言われている。 |

| 北伝仏教 | |

| d 小乗仏教

| 大乗に対する小乗(ヒーナヤーナ)は、大乗側からの蔑称である。ブッダの教えはその入滅後、多くの部派にわかれたが、その中の最も保守的な正統派が上座部であった。彼らは、ブッダの教えを忠実に行い、戒律を守ることによって自らの解脱を目指す集団であった。2〜3世紀のクシャーナ朝時代に出現した大乗仏教の思想は、そのような旧来の上座部とその他の部派仏教を「小乗」であると非難し、広く民衆を救済する新しい仏教が出現した。インド西北のクシャーナ朝で大乗仏教が盛んになる前に、スリランカなどにから東南アジアに広がった南伝仏教は、この小乗仏教の教えであった。なお、「小乗仏教」というのは、大乗仏教側が使った蔑称なので、現在では「上座部仏教」(または上座仏教)ということが多い。 |

| e 上座部仏教 | 多くの部派仏教の中で、最も厳格に戒律を守り、伝統を継承しようとした保守派を上座部という。上座とは教団内の指導的な長老を意味する。紀元前後に始まる大乗仏教の運動によって、旧来の保守的な部派は小乗仏教と言われたが、その代表的な部派が上座部であった。また、スリランカから東南アジアに伝えられ、現在もタイやビルマで行われているのは上座部仏教である。

→ 上座部仏教(ビルマ) |

| スリランカ |

セイロンといわれたが1972年に国号をスリランカに改称した。獅子の子孫という伝説のあるヴィジャヤ王(前5世紀)を最初の統治者とするのでシンハラドヴィーバ(獅子の国)とわれたのがアラビア人がセランディーブと訛り、ポルトガル人によってセイラーン、イギリス人がセイロンと言うようになった。島民はこのシンハラ王国を築いたアーリヤ系のシンハラ人が多数を占め、少数派にドラヴィダ系のタミル人が存在する。前3世紀にマウリヤ朝のアショーカ王が王子マヒンダを派遣して仏教を伝え、セイロンの王も仏教に帰依し、以後この地は上座部仏教の中心地として栄える。前2世紀には南インドのタミル人勢力であるチョーラ朝とパーンディヤ朝の侵入を受ける。後に、タミル人はヒンドゥー教、シンハラ人は仏教を奉じて対立するようになり、現在まで民族紛争が続いている(タミル人問題)。 → スリランカ(植民地化以後) |

| 南伝仏教 | |

| C ガンダーラ美術

| 1世紀頃から3世紀頃にかけて、クシャーナ朝時代のインドの西北、ガンダーラ地方とタキシラで開花した仏教美術。本来仏教は偶像崇拝ではないので、ブッダを彫像で表すことはなかった。ところが、クシャーナ朝はイラン系の民族が造った王朝であり、バクトリアから起こった国であったのでヘレニズムの影響を受け、ギリシア彫刻を模して仏像を造るようになった。またガンダーラ美術には、クシャーナ朝とローマ帝国の交易を背景として、ローマ美術の影響を指摘する説もあり論争が続いている。 |

| a ヘレニズム

| → 第一章 2節 ヘレニズム文化 |

| b 仏像

| 初期の仏教においては仏像は造られなかった。ブッダの説教や入滅を表した石像彫刻は多数あるが、いずれもブッダは描かれておらず、象徴する台座や菩提樹、沙羅双樹と弟子や周りの人々が描かれているだけである。クシャーナ時代になってカニシカ王の保護のもと仏教の中心地がガンダーラ地方に移ると、ヘレニズム彫刻の技法によって仏像を制作することが始まった。ガンダーラ美術に見られる初期の仏像はギリシア彫刻の技法によって造られている。

仏像の誕生には、ガンダーラ説が一般的であるが、同じクシャーナ朝時代にガンダーラとは別に、ヘレニズムの影響下にない文化としてマトゥラー美術に求める考えもある。<高田修『仏像の誕生』岩波新書 1987> |

| バーミヤン

| バーミヤンはアフガニスタンの仏教遺跡。インドのクシャーナ朝時代のガンダーラ様式の系統にある岩肌を彫り抜いて巨大な仏像がかつて見られた。仏教が中央アジアに伝播して栄えたことを示す貴重な遺跡であったが、2001年3月、アフガニスタンのイスラム原理主義タリバン政権の手によって破壊された。イスラーム原理主義の立場からは、偶像崇拝のシンボルで無価値なもと、害悪なものとされたのであろう。 |

| マトゥラー | マトゥラー(またはマトゥーラ)はデリーの南、ガンジス川の支流ヤムナー川の中流西岸にあり古くからの宗教都市で「神々のまち」としてローマにも知られていた。マトゥーラにはガンダーラと同じ時期に仏像彫刻が始まっており、それがガンダーラ彫刻と違ってヘレニズムの影響を受けていないところから、仏像彫刻の起源をインド独自のものとする説があり、ガンダーラ起源説と対立している。<高田修『仏像の誕生』岩波新書 1987> |

| a サータヴァーハナ朝

| 前1世紀〜後3世紀、南インドのデカン高原にはドラヴィダ族のアーンドラ王国が独立して建てたのでアーンドラ朝とも言う。シャータヴァーハナとも表記。都はプラティシュターナ(現在のパイタン)。一時アショーカ王時代のマウリヤ朝に朝貢したが、マウリヤ朝が崩壊するとデカン高原一帯を支配し、紀元前1世紀頃から急速に勢力を伸ばし、後1世紀には北西インドのクシャーナ朝と対抗した。サータヴァーハナ朝はアーリヤ文化を積極的に受け入れたので、バラモンが移住し、バラモン教を伝え、仏教・ジャイナ教も広まった。また西方のローマ帝国とも盛んに交易を行い、さらに東南アジア方面との交易をすすめたことも知られている。3世紀中頃にはその勢力は衰え、デカン高原はいくつかの勢力に分裂した。 |

| プラティシュターナ | デカン高原にあったサータヴァーハナ朝の都で、現在のパイタン。ゴータヴァリー川の上流にあり、古代には交通の要衝であった。この近くに、アジャンター石窟寺院、エローラ石窟寺院があり、グプタ朝様式を中心とした文化が繁栄した。 |

| b インド洋交易圏 | 紀元1世紀頃、ローマ帝国の勢力が西アジアにおよんできたことにより、イランのパルティア王国、北西インドのクシャーナ朝、インド中央のサータヴァーハナ朝、南インドのチョーラ朝やパーンディヤ朝などが盛んに交易を行っていた。ローマ人は胡椒・香料・真珠・綿布・宝石などを買い金貨で支払っていた。現在、インドの各地からローマ時代の金貨などが出土することから、その交易が盛んであったことがわかる。これらの東西交易の舞台となったのは、陸路のみではなく、アラビア海での季節風貿易であった。紀元1世紀ごろからアラビア海とその周辺にインド洋交易圏が成立した。最初に活躍したのはギリシア人商人であり、『エリュトゥラー海案内記』は、このころエジプトを拠点に活躍したギリシア人の船乗りがインドとの貿易の経験をまとめた紅海・アラビア海・インド洋の航海案内記である。さらに南インドの諸王朝は、ベンガル湾を横断してマラッカから南シナ海へのルートを開拓し、東南アジア・中国との交易を行うようになった。8世紀に成立したイスラーム帝国の勢力がインダス川流域まで及ぶと、ペルシア湾に面したバスラを拠点としたムスリム商人が、アラビア海に進出してきた。彼らの活動は遠く唐まで及んでいた。10世紀後半からファーティマ朝の建設したカイロが新たな交易の拠点となり、カーリミー商人といわれるムスリムの商人が、ダウ船という三角帆の船を操ってインド洋交易圏で活躍するようになった。そのころ、中国では宋から南宋にかけて、江南の開発が進んだため生産力が上がり、中国商人もジャンク船を操ってインド洋に進出して、インド洋交易圏と南シナ海交易圏が結ばれるようになり、中国の陶磁器などが多数、イスラーム世界やヨーロッパにもたらされた。その最高潮が、15世紀の明の永楽帝による鄭和艦隊のインド洋への派遣である。そして15世紀の末にはバスコ=ダ=ガマを先頭に、ポルトガル人がインド洋に進出し、カーリミー商人と利益を争うことになる。 |

|

| カ.インド古典文化の黄金期 |

| A グプタ朝

| マウリヤ朝滅亡(前180年)以来、インドは約500年の分裂状態が続いたが、4世紀に入り、マウリヤ朝と同じマガダを拠点としたグプタ朝が起こった。その創始者もマウリヤ朝と同じ、チャンドラグプタ(1世)を名乗っている。都も同じパータリプトラ。チャンドラグプタ1世は320年にガンジス川流域を統一、第二代のサンドラグプタは北インドをほぼ統一し、デカン高原にも遠征した。その後、5世紀はじめのチャンドラグプタ2世の時には、かつてのアショーカ王の支配領域と同じ広さを支配し、全盛期を迎えた。安定したその支配のもと、インド文化の黄金時代を迎え、仏教の繁栄とともにバラモン教の復興、ヒンドゥー教の発展が見られた。またサンスクリット文学とアジャンターの仏教美術が開花した。この時期は大きな転換期であったといえる。5世紀後半から西北部をエフタルに侵され、6世紀にはビハールとベンガル北部だけを支配するようになって、その中頃に滅亡した。

Epi. 古代インドの帝王の祀り、馬詞祭 古代インドの帝王は、その権威を内外に宣布する一風変わった儀式を行っていた。それは馬詞祭(アシュヴァメーダ)と言われるもので、馬(アシュヴァ)を犠牲(メーダ)として神に捧げる祭祀である。帝王となるものは、まず一頭の優れた馬を選び、祓いの儀式の後に手綱を解いて自由にしてやる。自由になった馬の後に、帝王は軍隊を率いてついていく。馬が他国の領土に入り、その地の王がそれを受け入れれば、帝王に従うことを意味し、侵入者を認めなければ戦いになる。こうして一年間、馬を放浪させ、帝王が勝利のうちに帰還できれば盛大な祭りを行い、その馬を犠牲として神に捧げ、「諸王の王」つまり帝王と認められる。グプタ朝の第二代サンドラグプタ王は、この馬詞祭を成功させ、自ら造らせた碑文や貨幣に「アシュヴァメーダの執行者」と書かせてそれを誇った。<近藤治『インドの歴史』新書東洋史6 講談社現代新書 1977 p.62> |

| チャンドラグプタ1世

| マガダ地方の小国から版図を拡大し、320年、マウリヤ朝と同じパータリプトラを都にグプタ朝をひらいた。ガンジス川流域を統一し、「大王の王」(マハーラージャーディラージャ)と称した。ラージャが王という意味である。

Epi. グプタ紀元 グプタ朝の創始者チャンドラグプタ1世はガンジス川流域を統一してパータリプトラで即位した。その日の西暦320年2月26日を元日として「グプタ紀元」を始めた。グプタ朝以後もこの紀年法は北部インドで続いている。またインドは西欧世界と違い、年代の記録を残すことに熱心ではなかった。そのためインドの歴史では相対的な年代がわからないことが多い(その代表がブッダの生没年で諸説に100年の開きがある)。その中でこのグプタ紀元は年代をはっきりと特定できるので貴重である。 |

| a サンスクリット語

| インド=ヨーロッパ語族に属する言語で、『ヴェーダ』はその古来のすがたをしめしている。「高尚・完全・純粋で神聖な雅語」を意味し、中国では「梵語」といわれる。前4世紀の文法学者パーニニによって完璧な文法書がつくられ、以後インドの標準語として現在に及んでいる。サンスクリット語の研究によってヨーロッパの言語との同一性が認められ「インド=ヨーロッパ語(印欧語)」の発見となった。標準語のサンスクリットに対し、俗語をプラークリットといい、その一つがパーリ語であり、仏典の多くはサンスクリットとパーリ語で書かれている。現在のヒンディー語やベンガル語はサンスクリット語から派生したもの。<三枝充悳『仏教入門』岩波新書>

Epi. サンスクリットは古代インドの共通語 サンスクリットとは「洗練された(言語)」という意味で、大衆の言語プラークリット(民衆語)と区別された。古代インドでは宗教、文学、哲学にとどまらず、数学、天文学、医学、建築学などの分野の文献もサンスクリット語で書かれている。仏教やジャイナ教でもサンスクリット語と俗語が併用されていた。また南インドのドラヴィダ族も知識人はサンスクリットの読み書きはできたので、サンスクリット語は中世ヨーロッパのラテン語のように古代インド全域に通じる共通語であった。中国僧の玄奘や義浄がインドを自由に旅行できたのも、彼らがサンスクリット語を完全にマスターしていたからである。また、サンスクリット語は仏教やヒンドゥー教にともなってアジア諸国に伝えられた。東南アジアの1〜2世紀頃の国家誕生期の碑文も多くはサンスクリットで書かれ、現在もそれに由来する語彙が含まれている。中国を通してわが国にももたらされ、梵語つまり梵天(ブラフマー神)の言葉として僧たちの教養科目の一つとなった。梵語を書くための文字は悉曇(しったん)と呼ばれ、今日でも墓の卒塔婆に見ることが出来る。日本の五十音図はサンスクリット語の文字表に起源するものである。<山崎元一『古代インドの文明と社会』中央公論社版世界の歴史3 p.250> |

| B ヒンドゥー教

| 『ヴェーダ』信仰とバラモン教を受け継ぎ、インド土着の宗教として生まれたのがヒンドゥー教であり、紀元前300年頃に成立し、4世紀のグプタ朝時代に発展、定着した。基本となる信仰はカースト(種姓)に生まれたという輪廻からの解脱を求めるものであるが、ジャイナ教や仏教の影響を受け、また民間信仰を取り入れて教義は多彩である。ヒンドゥー教は多神教であるが、宇宙を創造したブラフマー、宇宙を維持するヴィシュヌ、破壊の神シヴァの三神は一体であり、最高神が姿を変えてあらわれたものと考える。また、その解釈にも違いがあり、ヴィシュヌを最高神とするヴィシュヌ派とシヴァを最高神とするシヴァ派の対立がある。 → ヒンドゥー教徒 |

| ブラフマー神 | ヒンドゥー教の最高神である三大神の一つで、宇宙の創造の神、という。ウパニシャッド哲学の最高原理であるブラフマンを神格化したものと考えられる。漢字では梵天の字をあてる。

ヒンドゥー教の三大神 ヒンドゥー教の世界観では、ブラフマー神が世界を創造し、ヴィシュヌ神が維持支配し、シヴァ神が破壊するとされるが、シヴァ神の破壊は、創造のための破壊であり、再び新たな創造がブラフマー神によってなされるとされている。この創造→維持→破壊→創造というくりかえされるととられられる。この三大神はそれぞれの役割があるが、実体は一つの神であるという「三神一体説」も一つの教義として存在する。またこの三大神のうち、シヴァ神とヴィシュヌ神はそれぞれを信仰する集団が形成され、シヴァ派とヴィシュヌ派としてヒンドゥー教の中で対立したが、ブラフマー神はそのような信者集団を作ることはなかった。それはブラフマー神が観念的、抽象的な神であったためであろうと考えられている。<森本達雄『ヒンドゥー教−インドの聖と俗』中公新書 2003 p.112 などによる> |

| a シヴァ神

| ヒンドゥー教の最高神である三大神の一つで、破壊の神とされる。シヴァ神の破壊とは、次の創造を生み出すための破壊であり、シヴァ神は「破壊と創造の神」ととらえることもできる。シヴァは怒りの形相をし、家畜としての人間を支配するパシュパティとされる。シヴァはまたナタラージャ(舞踏王)ともよばれ、12世紀にはさかんに踊るシヴァ神の像が造られる。 |

| b ヴィシュヌ神

| ヒンドゥー教の最高神である三大神の一つ。世界維持の神とされる。あまねくものを照らす働きをする太陽を神格化したのがヴィシュヌであり、世界を維持し、悪魔を滅ぼす神であり、それは魚や亀、イノシシ、クリシュナ、ラーマなど十の姿に化身するが、ヒンドゥー教ではブッダもヴィシュヌの化身の一つとされる。 |

| c 『マヌ法典』

| 前2世紀から後2世紀までに成立したヒンドゥー教の法典。マヌとはインド人が考える人間の始祖のこと。ヒンドゥー教の伝播とともに東南アジアにも影響を与えた。全編は12章2685章からなり、単なる法律ではなく、宗教・道徳・習慣に渡る規範となる。カースト制(ヴァルナ制)に関する婚姻の規則や、財産の相続、など事細かく定められている。<田辺繁子訳『マヌの法典』1953 岩波文庫>

Epi. ヒンドゥー教の四住期制度 『マヌ法典』には、ヒンドゥー教のバラモン・クシャトリヤ・バイシャの上位三ヴァルナに属する男性の人生に四つの段階があると説いている。まず年齢はヴァルナによって異なるがヴァイシャであれば12歳から23歳までの間にバラモンのもとで入門式を挙げ、学生期にはいる。入門式は第二の誕生といわれる重要な通過儀礼で上位三ヴァルナだけに認められるのでこれを再生族という。学生期(原則として12年)にはヴェーダ学習が中心となる。学生期が終わると家に帰り、結婚して家住期となる。この間はカーストの職業に専念し、神々と祖先の霊を供養する。課長としての義務を終えて隠居したのが林住期である。この間は森の中で禁欲・清浄な生活を送る。そして人生の完成を求めるものは最後の遊行期に入る。これは行者となって一人旅立ち托鉢しつつ放浪しながら解脱を得る。これは理想的な男性の一生とされ、現在でも高級官僚や会社の重役だった人が、退職後行者となって放浪している姿は意外に多いという。<山崎元一『古代インドの文明と社会』中央公論社版世界の歴史3 p.138-145> |

| d 『マハーバーラタ』

| グプタ朝ではサンスクリット語が公用語として用いられ、多くの優れたサンスクリット文学がつくられた。二大叙事詩『マハーバーラタ』と『ラーマーヤナ』もグプタ朝時代にサンスクリット語で書かれて完成された。題材は後期ヴェーダ時代のバーラタ国の二大部族の間の戦争であるが、シヴァ神とヴィシュヌ神、ヴィシュヌ神の化身であるクリシュナが活躍する。『マハーバーラタ』に含まれる聖歌バガヴァッド=ギーターは、世界で最も深遠にして美しい哲学的詩歌と言われ、20世紀のガンディーのサティヤーグラハなどのインド独立運動に際しても指針となった。 |

| e 『ラーマーヤナ』 | 『マハーバーラタ』となばりインドの二大叙事詩の一つとされる。古くからの伝承がまとめられ4世紀のグプタ朝時代に完成した。後期ヴェーダ時代のコーサラ国の都アヨーディヤーの王子ラーマの運命を描いた英雄物語で、ラーマはヴィシュヌ神の化身とされる。またラーマの妻のシーターやラーマを助ける猿のハヌマーンも民間で崇拝されている。

Epi. インドの聖地アヨーディヤーの悲劇 古代インドの叙事詩『ラーマーヤナ』の主人公ラーマが都としていた北インドのアヨーディヤーで、現代のインドの宗教対立というにからむ悲劇が起こった。1992年12月、ヒンドゥー教過激派(ヒンドゥー・ナショナリスト)の大群衆が、アヨーディヤーのイスラーム寺院(モスク)を破壊した。このモスクは1528年にムガル帝国初代皇帝のバーブルの部将がラーマをまつるヒンドゥー寺院を壊して建てたものであった。群衆はそこにヒンドゥー寺院を再建しようとしたのだった。このモスク破壊がきっかけとなって、ヒンドゥー・イスラーム両教徒の衝突が全インドで起こり、1200人以上の死者を出すという大事件となった。このアヨーディヤー事件は現代インドの火だねとして今もくすぶっている。 出題2004 早稲田政経 |

| 『バガヴァッド=ギーター』 | ヒンドゥー教の神々への帰依、信愛によって解脱をとげることを、武人アルジュナと聖神バガヴァッドの化身であるクリシュナが語り合う歌集。「バガヴァッド=ギーター」とは「神の歌」の意味。紀元前後に生まれたが、グプタ朝に編纂されたサンスクリット語の文学『マハーバーラータ』に取り入れられ、その第6巻となっている。この詩文は、世界で最も深遠にして美しい哲学的詩歌と言われ、6世紀中頃から始まるバクティ運動では、ヒンドゥー教の聖典とされて多くの注釈書が造られた。また近代以降のガンディーの思想の源流となっているだけでなく、西洋の思想家にも影響を与えている。

Epi. 『バガヴァッド=ギーター』は、一族同士の戦争で殺し合いに直面して悩むアルジュナに対して、クリシュナ(神の化身)が神への信愛(バクティ)によって神と一体化することで現世の義務を果たすことも可能であると説く。こんな一節がある。

「成就に達した者が、どのようにしてブラフマンに達するか、私(クリシュナ)はそれをごく簡潔に説くから聞け。アルジュナ。これが知識の最高の帰結である。清浄な知性をそなえ、堅固さにより自己(アートマン)を制御し、音声などの感官の対象を捨て、また愛憎を捨て、・・・・我執、暴力、尊大さ、欲望、怒り、所有を捨て、「私のもの」という思いなく、寂静に達した人は、ブラフマンと一体化することができる。ブラフマンと一体になり、その自己(アートマン)が平安になった人は、悲しまず、期待することもない。彼は万物に対して平等であり、私(クリシュナ=神)への最高の信愛(バクティ)を得る。信愛により彼は真に私を知る。私がいかに広大であるか、私が何者であるかを。かくて真に私を知って、その直後に彼は私に入る。私に帰依する人は、常に一切の行為をなしつつも、私の恩寵により、永遠で不変の境地に達する。・・・」ここに、梵我一如、バクティ信仰、現世肯定(カーストの規正に従う)などの思想を見ることができる。<上村勝彦訳『バガヴァッド=ギーター』岩波文庫 p.138> |

| f カーリダーサ

| はっきりした生没年代は不明だが、4〜5世紀、グプタ朝の全盛期チャンドラグプタ2世の宮廷で活躍した、サンスクリット文学の作者。代表作『シャクンタラー』は英訳されてイギリスでも知られ、インドのシェークスピアと言われた。 |

| 『シャクンタラー』 | インド古典文学=サンスクリット文学の最高傑作といわれる、戯曲。シャクンタラーは主人公の姫の名で、純情可憐であるとともに誇りを捨てない女性として描かれている。岩波文庫、辻直四郎訳『シャクンタラー姫』で読むことができる。(現在絶版) |

| 十進法 | |

| g ゼロの概念

| 名著とされる吉田洋一氏の『零の発見』(岩波新書 1939年)によれば、零の発見されたのはインドにおいてであった。6世紀頃に位取り記数法が行われるようになり、7世紀初めごろのインドの数学者ブラーマグプタの書物には、「いかなる数に零を乗じても結果は常に零であること」、また、「いかなる数に零を加減してもその数の値に変化がおこらないこと」という零の性質が記載されているという。このようにインドで使われるようになった「ゼロの概念」は、便利な記数法としてアラビア人の手をへて十字軍やイベリア半島でヨーロッパに伝えられ、それまでのローマ数字の記数法に代わって「アラビア数字」として用いられるようになった。1202年にピサのレオナルドという人物がインド記数法とそれによる商業算術をヨーロッパに伝えたという。その記数法は、紙の使用とともに急速に広まった。<吉田洋一『零の発見』岩波新書 p.20-51> |

| h グプタ様式

| インドのグプタ朝時代に生まれた芸術様式で、特に仏像やヒンドゥー教の神像の彫刻に見られる。代表例はアジャンター石窟寺院の仏像と壁画である。クシャーナ朝時代のガンダーラ様式ではヘレニズムの影響を受けてギリシア風の彫刻が主流であったが、グプタ様式ではギリシア的要素は一掃され、純粋なインド風の表現となったとされる。特に仏像では繊細な衣の襞をまとい、手足の輪郭を強調するのが特徴で、中央アジアを経て北魏時代の雲崗などに伝わった。 |

| i アジャンター石窟寺院

| 1817年、イギリス人によって偶然発見された。紀元前2世紀頃から数百年にわたる仏教寺院の遺跡であるが、中心はグプタ朝時代の彫刻と壁画である。デカン高原西側の山中の峡谷の断崖の中腹に29の石窟がつくられている。彫刻も壁画もギリシアの影響は見られず、純粋にインド的であり、グプタ様式の特徴をよく伝えている。 |

| エローラ石窟寺院 | 8世紀の半ばデカン高原を支配したラシュトラクータ朝の時に造営が始まったヒンドゥー教を中心とした石窟寺院。アジャンターとは約70kmしか離れていないので、一日で両方を見学できるが、規模はエローラの方が大きい。2キロほどにわたり仏教、ヒンドゥー教、ジャイナ教の石窟が34も作られており、威容を見せているのがシヴァ神を祀るカイラーサナータ寺院であり、造営には100年かかったという。 |

| C チャンドラグプタ2世

| インドのグプタ朝の王。在位376〜415年ごろ。チャンドラグプタ1世の孫。父のサムドラグプタについでグプタ朝を発展させ、北西部のサカ族を滅ぼし、全盛期を迎えた。中国では超日王という名で知られる。その宮廷では、サンスクリット文学が栄え、カーリダーサなどが活躍、中国から仏典を求めて訪れた法顕が滞在している。また、文芸のみならず、天文学、数学などの学問も保護し、イスラーム以前のインド文化の最も華やかな時代をもたらした。 |

| a 法顕

| → 3章1節 法顕 |

| D ヴァルダナ朝

| 7世紀に北インドを統一して支配した王朝。ハルシャ王は仏教とヒンドゥー教をともに保護し、一時繁栄したが、その死後急速に衰えた。グプタ朝が衰退した後、インドは分裂状態に戻ったが、その中で最も有力で、一時インドの統一を回復したのがマガダ国のヴァルダナ朝である。都はガンジス川中流の現在のカナウジにあった。7世紀のハルシャ王の時一代のみが繁栄し、その間、仏教とヒンドゥー教がともに保護された。唐の玄奘がインドに来てナーランダー僧院で学んだのもこの時代であった。ハルシャ王の死後は急速に衰退し、インドはラージプート時代といわれる分裂期にはいる。この分裂期に、711年のウマイヤ朝のインダス川流域侵攻を皮切りにイスラーム教の浸透が始まる。 |

| a ハルシャ王

| 7世紀、北インドを統一したヴァルダナ朝の王でハルシャ=ヴァルダナ王とも表記。在位606〜646年。中国では戒日王として知られる。仏教とともにヒンドゥー教も保護し、インド古典文化の最後の繁栄を出現させた。この時代、中国の唐の僧玄奘が仏典を求めてインドに来たことが特筆される。また641年、唐の太宗に使節を送り、唐王朝は答礼使として王玄策を派遣したことが知られている。 |

| カナウジ

| 北インドのガンジス川中流にあるヴァルダナ朝の都。7世紀にハルシャ王の居城として栄え、玄奘の『大唐西域記』には、曲女城の名で出てくる。ヴァルダナ朝滅亡後は、プラティハーラ朝の都となったが、1019年にアフガニスタンから侵攻したイスラーム教国ガズナ朝のマフムードによって破壊された。 |

| b 玄奘

| → 第3章 2節 唐の制度と文化 玄奘 |

| c ナーランダー僧院 | 5世紀頃、グプタ朝の王の保護のもとに建てられた仏教の教学を学ぶ学院で、7世紀のヴァルダナ朝でも栄え、唐から訪れた玄奘と義浄もこの学院で学んだ。ガンジス川流域のビハール州南部、マガダ国の古都ラージャグリハに創建され、現在は遺跡が残っている。ナーランダ僧院は一時は数千人の学僧を集め、仏教教学を中心に、バラモン教の教学や哲学、医学、天文学、数学などを研究する、総合大学の感があった。ヴァルダナ朝、次のパーラ朝でも保護を受けたが、1200年頃、アフガニスタンから侵攻したゴール朝のイスラーム教徒によって破壊された。20世紀になってその遺跡が発掘されている。

Epi. 超難関校、ナーランダー僧院 「ナーランダー僧院での勉学にあこがれてインド内外から秀才たちが集まってくるが、かれらを待ち受けているのは厳しい入学試験である。10人のうち、7、8人が難関を突破できずに帰国した。無事に入学できても、仲間たちと競い合う日々がつづく。中途で挫折する者も、論争に敗れみじめな思いをする者も多く出た。その一方、学問と徳行に秀でた者は、大きな名声をえることになる。玄奘はこの僧院で最高の学僧として尊ばれていたシーラパドラ(戒賢)のもとで学び、その学識の深さを称讃されるまでになった。そしてすべての雑徭を免除され、外出には象の輿に乗ることが許されるなど、僧院内でも一〇人のみに与えられる特別待遇を受けたという。」<山崎元一『古代インドの文明と社会』中央公論社版世界の歴史3 1997 p.309-610> |

| d 義浄

| → 第3章 2節 唐の制度と文化 義浄 |

| E 仏教の衰退

| インドにおいて仏教が衰退した理由はいくつか考えられる。第一に仏教が都市型の宗教であり、大商人の寄付によって教団を維持していたが、その都市がヴァルダナ朝以降衰えたことがあげられる。第二にヒンドゥー教がバクティ運動によって大衆に受け入れられたことである。仏教の在家信者は僧から法話を聞くが、日常の宗教儀礼はバラモンに依存していた。第三はヒンドゥー教と結びついてカースト社会が形成されたことである。カースト制を否定する教理を持つ仏教は、次第にその現実と離反していった。こうして民衆を基盤としない僧侶たちは11世紀にイスラーム教勢力の侵入が本格化して寺院が僧院が破壊されるとインドの地を捨ててネパールやチベットに避難していった。ヒンドゥー教やジャイナ教の寺院も同じく破壊されたが、その信者はインドにとどまっていたため、やがて復興することができたのだった。現在のインドの仏教は、20世紀にカースト制と不可触賎民差別に対する運動を行ったアンベートガルらが仏教に改宗して「新仏教運動」を展開し、約300万に復興している。<山崎元一『古代インドの文明と社会』中央公論社版世界の歴史3 p.311-320 などによる> |

| 密教 | インドに大乗仏教が成立して、広く衆生の救済をめざすこととなると、民間のヒンドゥー教の呪術的な信仰と融合し、秘伝的な儀式(護摩を焚くなど)や修行、曼荼羅などの神秘的な図像、声明などの音響的な効果などを秘密仏教が生まれた。そのような仏教の教義は一般人には理解できないものなので密教(タントラ)といい、それに対して経典によってその教えが示されていて誰でも解明できる仏教を顕教という。このような大乗仏教の二面を併せて顕密という言い方をする。密教は6世紀ごろベンガルやカシミールに起こり、チベット仏教にも取り入れられ、中国にも伝わって真言宗が成立した。真言宗は平安時代に空海が日本に伝え、東密と言われる。天台宗を伝えた最澄も密教を学んでおり、天台宗の密教は台密という。 |

| a バクティ運動

| 6世紀に南インドに始まり、16世紀までに全インドに広がった、ヒンドゥー教による、ジャイナ教と仏教を排除し、インド古来の神々(シヴァ神やヴィシュヌ神など)への信仰を復興させようという民衆の宗教運動。バクティとは最高神への帰依をさす言葉で「信愛」ないし「誠信」と訳される。ウパニシャッド哲学のブラフマンとアートマンの理解や、ヴェーダの祭祀によらなくとも、熱心な帰依の心をもって、あたかも恋人にたいするように神を愛し念じれば、救済がもたらされるとする教えである。バクティ運動で聖典とされたのは、『マハーバーラータ』の中の一章である「バガヴァッド=ギーター」であり、そこでは神に対する献身を信仰の中心とする教えが、典雅な文章で語られており、それにもとづいた吟唱しながらバクティの教えを広めたのが吟遊詩人である。バクティ運動は6世紀中頃、南インドのタミル人に起こり、この吟遊詩人の活動によって、16世紀までに全インドの大衆に広がっていく。知識や理論よりも感覚や情緒によって一心に神を愛することによって恩寵を得ようとするバクティ信仰は、イスラーム教におけるスーフィズムと似ており、事実15世紀にはバクティ運動とスーフィズムを融合させたカビールの思想や、ナーナクのはじめたシク教が現れてくる。そのような宗教運動に対応したのが、ムガル帝国アクバル帝のヒンドゥー教徒との宥和策である。 |

| ラージプート時代 | 7世紀後半のヴァルダナ朝滅亡から、13世紀初めのイスラム政権デリー=スルタン王朝の成立までの、北インドの分裂時代。いくつかの王国(その国王がマハーラージャ)に別れ争ったが、8世紀から始まるイスラーム勢力の侵入をうけ、分裂していたため撃退することができず、13世紀初めには北インドにイスラーム政権が成立した。ラージプートとは、サンスクリット語のラージャプトラ(王子の意味)の訛った言葉で、正統的なクシャトリヤの子孫であることを意味する。この時期の北インドの諸王がラージプートを称したので、ラージプート時代という。その中の最も有力であったのは、北インドを支配したプラティーハーラ朝(都カナウジ)である。他の地方政権の、ベンガル地方のパーラ朝、デカン高原のラーシュトラクータ朝と7〜10世紀に三つどもえの抗争を行った。このプラティハーラ朝は、アフガニスタンから侵攻したイスラーム教国ガズナ朝によって、1019年に滅ぼされた。次にラージプート諸国のチャーハマーナ朝が北インドで有力となったが、1192年、アフガニスタンから信仰したイスラーム教国ゴール朝に敗れて、さらに1206年デリーに奴隷王朝が成立してラージプート時代は終わった。 →ラージプート |

| プラティハーラ朝

| 8〜11世紀に北インドで有力となったラージプート時代のラージプート諸国の一つ。中央アジアから移動してきたという説と北インド土着説があるが、彼ら自身は正統クシャトリヤの末裔(ラージプート)と称した。ヴァルダナ朝滅亡後のカナウジを都とし、9世紀に全盛となり北インド全域をほぼ支配した。シンド地方のイスラーム勢力とはよく戦い、その東進を阻んだが、次第にラージプート諸侯の独立によって衰退し、1018年に北西から侵攻したガズナ朝マフムードによってカナウジが破壊され、滅亡した。 |

| チャーハマーナ朝

| 10〜12世紀の北インドのラージプート諸国の一つ。はじめプラティハーラ朝に従っていたが、10世紀半ばに独立、12世紀に全盛期となり、デリーに進出した。しかし、1192年のゴール朝ムハンマドの侵攻によって、タラーインの戦いに敗れて王が処刑され、滅亡した。 |

| パーラ朝

| 8世紀半ばから12世紀、ベンガル地方(現在のバングラデシュ)を支配した王朝。8世紀末に強大となり、ガンジス流域のプラティハーラ朝、デカン高原のラシュトラクータ朝との三者で激しく争った。パーラ朝第2代の王ダルマパーラは仏教を保護し、ヴィクラマシー僧院を創設するとともに、ナーランダー僧院を復興させた。この時期の仏教美術をパーラ様式とも言われている。しかしパーラ朝は仏教が最後の保護を受けた時期となった。1203年、アフガニスタンから侵攻したイスラーム教国ゴール朝の軍隊によってヴィクラマシー僧院、ナーランダ僧院が破壊され、インドにおける仏教の繁栄は終わった。 |

| ラシュトラクータ朝

| 8世紀中頃から10世紀、西部デカン高原で栄えた王朝。ガンジス流域のプラティハーラ朝、ベンガル地方のパーラ朝と争い、さらにインド南端のパッラヴァ朝(続くチョーラ朝)とも争った。この時代にエローラ石窟寺院のヒンドゥー寺院であるカイラーサナータ寺院が掘削されている。 |

| キ.南インドの王朝

|

| タミル人 | インド南端部に住む、ドラヴィダ系民族。前1000年までに、アーリヤ人に圧迫されながら南下し、この地に入ったと思われる。彼らは北インドのヒンドゥー文化を受け入れながらも、独自の文化を持ち続け、また北インドとは異なる独自の王朝が交代した。チョーラ朝、パーンディア朝などがその例である。「紀元前後からタミル語を使用した文芸活動がさかんにおこなわれた」というのは、タミル語の最古の文学といわれる「サンガム」(チャンガム)のこと。現在、タミル人はスリランカにも居住するが、そこではヒンドゥー教徒の彼らは、多数派の仏教徒であるシンハリ人と対立して、タミル人問題として紛争が継続している。

Epi. 日本語の起源はタミル語? 1970年代の末、学習院大学の大野晋教授は、日本語の起源は南インドのタミル語に求めることができる、という説を発表した。教授は日本語とタミル語の古典「サンガム」との間にコメ、アハ、ハタケ、タンゴなどの稲作農業に関する言葉の音韻が同一であることを手がかりに研究を進め、文法や五七五七七という歌の形式、様々な農耕儀礼、甕棺などの墓制などでも両者の間に近親性があると考えた。それによれば日本は縄文時代のオーストロネシア語族の土台の上に、紀元前数百年の頃、南インドから稲作・金属器・機織などの文明を持つ南インドの人々が到来したという。このタミル語説は発表と同時に反論が相次いでいるが、比較言語学からの具体的な日本文明の起源に対する帝紀として注目されている。<大野晋『日本語の起源新版』1994 岩波新書など> |

| a チョーラ朝

| インド南部東岸にあったドラヴィダ語族のタミル人の国。チョーラ朝という王朝名は、前3世紀〜後3世紀の前期チョーラ朝と、9世紀から12世紀の後期チョーラ朝の二つがある。両者ともタミル人の国で、インドの東南部、現在のタミル地方にあった王朝であり、後者は前者の後継王朝であると自称している。まず前期チョーラ朝は、クシャーナ朝やサータヴァハナ朝と同時代で、さらに南に同じタミル人の国家パーンディヤ朝とチェーラ朝があった。クシャーナ朝やパーンディヤ朝と同じく、インド洋交易圏の中で、ローマとの交易を行っていたことが、この地からローマ金貨が出土することから判っている。この王朝はグプタ朝に押されて衰退し、9世紀に後期チョーラ朝が復興する。この王朝は10〜11世紀のラージャラージャ王と次のラージェンドラ王の時に全盛期となり、南インドの大半とスリランカ北部を支配下に納めた。またラーシェンドラ王は1025年頃スマトラのシュリーヴィジャヤに遠征軍を送っている。この二人の王は、中国の宋に三回ほど使節を送ったことが『宋史』に記録されている。12世紀にはこの王朝のもとで、ヒンドゥー教の改革運動であるバクティ運動が起こっている。 |

| パーンディヤ朝 |

インド最南端の地に紀元前3世紀頃から存続した王朝でドラヴィダ語族のタミル人が建て、北インドに起こったアーリヤ系のマウリヤ朝以下の国々から独立し、紀元前後には同じタミル人国家で北に隣接するチョーラ朝とともにインド洋交易圏の中心部にあって、ローマとの交易を行っている。前26年ごろパーンディヤ国王がローマのアウグストゥスに使節を派遣し、ローマ市民に自国内の交通を認める申し入れを行っている。その都マドゥラにはローマ人の居留地もあったらしい。チョーラ朝と同じく、3世紀ごろから衰え、その後13世紀に後期チョーラ朝にかわって再び台頭し、14世紀まで存続したが、1311年デリー=スルタン王朝のハルジー朝によって滅ぼされた。 |

| シンハラ王国 | シンハリ王国とも表記。紀元前3世紀ごろから、スリランカ(セイロン島)にあった王国で、アーリア系のシンハラ人が建国。 |

|

サールナートはガンジス中流域のヴァラナシの近くにある、仏教4大聖地の一つでブッダが最初に説教をしたところ。アショーカ王がこの地に建立した石柱碑は、後にイスラーム教徒の手によって五つに折らたが、柱頭は破壊されずに残り、20世紀の初めに発掘されて、現在は統治の博物館に保存されいる。柱頭は高さが2.12メートル。4頭の獅子が四方を見つめて咆哮(つまり獅子吼)する像が彫刻され、その円筒状の台座には法輪と牛が浮き彫りされている。柱の部分にはブラーフミー文字で、アショーカ王の詔勅が彫られている。<中村元『古代インド』講談社学術文庫 p.176>

サールナートはガンジス中流域のヴァラナシの近くにある、仏教4大聖地の一つでブッダが最初に説教をしたところ。アショーカ王がこの地に建立した石柱碑は、後にイスラーム教徒の手によって五つに折らたが、柱頭は破壊されずに残り、20世紀の初めに発掘されて、現在は統治の博物館に保存されいる。柱頭は高さが2.12メートル。4頭の獅子が四方を見つめて咆哮(つまり獅子吼)する像が彫刻され、その円筒状の台座には法輪と牛が浮き彫りされている。柱の部分にはブラーフミー文字で、アショーカ王の詔勅が彫られている。<中村元『古代インド』講談社学術文庫 p.176> 紀元前3世紀、古代インドのマウリヤ朝アショーカ王の時代に用いられた文字。どの系統の文字にから作られたか不明であるが、その後のインド各地やチベット、東南アジアで用いられたインド系文字のもととなった。グプタ朝ではグプタ文字が作られ、それからサンスクリットを書き表すための梵字が生まれた。ブラーフミー文字そのものはインドがイスラーム化した14世紀頃にはすでに忘れ去られ、インド人も読めなくなってしまった。解読に成功したのはイギリス人のプリンセップで、彼は西北インドで出土する貨幣の表にギリシア文字、裏にインド文字が彫られているのを手掛かりに、アショーカ王の碑文を解読した。<参考 東京外語大AA言語文化研究所編『図説アジア文字入門』p.17、中村元『古代インド』講談社学術文庫 p.175-176>

紀元前3世紀、古代インドのマウリヤ朝アショーカ王の時代に用いられた文字。どの系統の文字にから作られたか不明であるが、その後のインド各地やチベット、東南アジアで用いられたインド系文字のもととなった。グプタ朝ではグプタ文字が作られ、それからサンスクリットを書き表すための梵字が生まれた。ブラーフミー文字そのものはインドがイスラーム化した14世紀頃にはすでに忘れ去られ、インド人も読めなくなってしまった。解読に成功したのはイギリス人のプリンセップで、彼は西北インドで出土する貨幣の表にギリシア文字、裏にインド文字が彫られているのを手掛かりに、アショーカ王の碑文を解読した。<参考 東京外語大AA言語文化研究所編『図説アジア文字入門』p.17、中村元『古代インド』講談社学術文庫 p.175-176>