| 用語データベース 02_3 |

|

| 3.中国の古典文明 |

| ア.中国文明の発生

|

| 漢民族(漢族) | 黄河流域と長江流域を中心に、中国にひろく居住し、文明を形成させた民族。語族の分類ではシナ・チベット語族に属する。現在の中国国民の約90%は漢民族(漢族)とされる。現在の中華人民共和国は多民族国家であり、漢族もそれを構成する一民族であり、他に55の少数民族から成り立っている。「中国人=漢民族」ではないので注意を要する。

彼らは主として黄河や長江の流域で農耕文明を形成したが、その直接的な先祖は新石器時代の周口店上洞人とされている。それ以前の旧石器時代の北京原人との関係はまだよくわかっていない。

漢民族は広大な中国大陸に定住して農耕生活を営んでいたが、北方からの匈奴、鮮卑、モンゴルなどの遊牧民や、東北からの女真族などの狩猟民の侵攻をしばしば受け、同時に交易などの関係が続くとともにそれらの周辺民族とも混交を重ねていった。また、遼、金、元、清の征服王朝の下では、漢民族以外の異民族が中国を支配した時代が永く続き、その間に異民族が漢文化に同化しつつ、漢民族も異民族の文化を受容し、現在の中国の「漢文化」をつくりあげてきた。現在ではおおむね漢語を話し、漢文化を受容してている人びとを漢民族と言うことができる。また、清朝の異民族支配に対する反発から始まった辛亥革命の過程で、漢民族の民族意識が復活したが、中華民国及び中華人民共和国ともに清朝の支配領域を正統な国土として継承したため、多くの非漢民族を含むことになり、それら中国国民全体を指す場合には「中華民族」「中華人」という言い方がされている。また、「漢」には悪漢とか、無頼漢などいい意味で使われないことも多いので、中国人の自称として「華人」という言葉が使われることもある。なお戦前に使われていた、支那および支那人という言い方は、日本人による蔑称というニュアンスが強いので、現在では使用してはいけない。 |

| 少数民族(中国の) | 中国では漢民族以外に現在公認されている少数民族として55民族がある。現在の「中華人民共和国憲法」では「各民族は一律に平等である」と定められている。中国の戸籍登録や公的機関が発行する証明書や免許証には、かならず「民族」の欄がある。この「民族籍」は人為的なもので、異なる民族出身の夫婦間に生まれた子供は、どちらの民族籍を選んでも自由であり、一定の条件を満たすと、選択や変更もできる。中国の少数民族(マイノリティ)はむしろ漢民族より多くの権利を享受することができるので、最近は少数民族の籍を選ぶ傾向が多くなっている。中国の総人口における少数民族の比率は、1953年の第1次人口調査では5.89%であったが、2000年第5次調査では8.41%に増加している。

中国の主な少数民族 少数民族は、「共同の生活地域、共通の言語、共同の経済生活、共有する文化を基盤とした共通の心理要素民族意識」を基準に中華人民共和国政府が認定する。現在までに漢民族以外に55の民族が認定されており、5つの自治区(一般の省と同じ)、30の自治州・120の自治県などが設置されて自治が認められている。

・5自治区 モンゴル族(約580万 内蒙古自治区)、チベット族(約540万 チベット自治区)、ウイグル族(約840万 新疆ウイグル自治区)、回族(約980万 寧夏回族自治区)、チワン族(約1600万 広西チワン族自治区)。

・その他の少数民族 満州族(約1068万 遼寧・河北・黒竜江の各省に13の自治権を持つ)、ミャオ族(約894万 貴州などに自治州、自治県をもつ)、イ族(約776万 雲南省など)、ヤオ族(約263万 広西省など)、朝鮮族(約192万 吉林省などに自治州あり)など。中には人口3000人ほとどのロッパ族(チベット自治区)のような文字通りの少数民族もある。

少数民族の独立運動 中国の少数民族はそれぞれ漢民族と同等の権限が与えられ、自治も認められているが、中には強い民族的自覚を持ち、中国からの独立を求める運動も存在している。その中で特に活発で、国際問題ともなるのが、チベット民族独立運動と、東ドルキスタン民族独立運動を展開している新疆ウイグル自治区である。前者はチベット仏教、後者はイスラーム教という根強い宗教的背景があることが運動を持続させていると考えられる。<王柯『多民族国家 中国』岩波新書

2005> |

| A 中国文明 | 中国における文明の形成は、従来は黄河流域に始まるとされ、その黄河中流域に始まる農耕文明を「黄河文明」と言っていた。しかし最近の発掘の成果では、黄河流域だけではなく、長江流域のも古い農耕文明の存在が明らかになっており、特に稲作農耕は長江下流域で始まったものとされるようになった。この文明を「長江文明」という。また、長江の上流の四川地方には独自の発達を見た青銅器文明である三星堆遺跡の存在も注目されている。そこで、最近では「黄河文明」とせずに、黄河・長江流域の文明を併せて「中国文明」としてとらえるようになっている。<堀敏一『中国通史』講談社学術文庫 2000年刊>

現在では前6000年頃、黄河中流域と、長江中流域で穀物栽培(農耕)が始まったと考えられている。 → 西アジアでの農耕の開始 |

| a 黄河 | 黄河(ホワンホー)は中国第二の大河で全長4845km、中国で「河」といえば黄河を意味する。細かい土壌を含んだ河水はいつも黄濁しているので黄河と言われる。源流は昔から論争があったが、現在は崑崙山脈とされている。ゴビ砂漠を大きく蛇行しながら貫流し、渭水と合流する地点で方向を東に転じ、黄土地帯と華北平原を横断して、現在は渤海湾に注いでいる。黄河中流域(現在の河南省中心)の黄土地帯では仰韶など新石器文化がうまれ、黄河文明になった。ついで都市(邑)が形成され、それらを統合して最初の王朝国家殷が出現する。この地域は「中原」といわれその中心地洛陽は中国の文化、政治の一つの中心となった。また黄河下流は上流から運ばれた土砂の堆積が著しいため、常に洪水が起き、そのため河道もたびたび変わった。過去に7回の大変動があり、元から清の時代には開封付近から東南に向かい、山東半島の南に河口があり、黄海に注いでいた。現在のように渤海湾に注ぐ河道になったのは1948年のことである。現在では上流にダムが建設されたため、水量が急激に減少しているという。 |

| 黄土地帯 | 黄河流域には上流の中央アジアから偏西風で運ばれてくる砂が堆積した「黄土」地帯が広がっている。この黄土の細かな砂は風に乗って空高く舞い上がり黄塵万丈などどいわれ、時に日本にまで飛来する。この黄土地帯で北京原人などの旧石器時代人が活動していた。ついで地下水をくみ上げて灌漑を行い、雑穀を生産する農業が始まった。この中国の新石器時代を生み出した人類は、現生人類(ホモ=サピエンス)は、周口店上洞人とされている。黄河流域の新石器文化として知られているのが中流の仰韶文化と下流の竜山文化である。 |

| b 雑穀

| 黄河流域に始まった農耕は、黄土地帯を利用した、キビ、ヒエ、アワなどの雑穀を栽培する農業であった。穀物のうち、「米・麦・あわ・豆・きび」を「五穀」というが、その米と麦を除いたのが「雑穀」とされる。その中で最も多く栽培されたのはきび(稷)であった。 |

| c 長江 | 長江は、全長6380km、中国最長の川。チャンチアン。中国で「江」といえば長江を指す。かつては揚子江(ヤンツーチアン)と言われたがそれは下流の名称。チベット高原に源を発して東流し、四川盆地を通り、中下流の大平原を経て東シナ海に注ぐ。特に下流一帯を江南という。20世紀後半になって、長江流域の農耕遺跡(河姆渡遺跡)や高度な青銅器文明(三星堆遺跡など)の存在が明らかになってきた。下流地帯は早くから穀倉地帯として中国最大の生産力をもっていたので、華北に成立した秦・漢帝国も江南の支配には大事な意味があった。隋の煬帝が大運河を築いたのも、江南の物資を抑えるためであった。一般にこの江南の開発は魏晋南北朝に始まり、特に12世紀の南宋時代に著しく進み、中国の経済を支えた。14世紀に成立した明は中国の歴史上、江南地方から起こった最初の統一王朝であった。 |

| d 稲

| 長江下流域では前5000年頃、稲作農耕が開始されたことが河姆渡遺跡などの発掘で明らかになっている。最近では稲作農業の起源を長江下流に求める説も有力になっている。 |

| 黄河文明

| 紀元前6000年頃から、黄河の流域の黄土地帯で雑穀を中心とした農業生産が始まったことが仰韶文化の発見などから明らかになった。この文化は彩陶を持ち、磨製石器を使用する前期新石器文化である。次いで前3000年代になると、黄河下流に黒陶を標識とする竜山文化が後期新石器文化として出現し、やがて青銅器文明の殷王朝が黄河中流に現れる。これらを総称して黄河文明と言われており、かつては四大文明の一つとされていたが、最近ではほぼ同じ時期に長江流域でも新石器文化が認められるので、黄河・長江文明(河江文明)、または「中国文明」ととらえることが一般的になっている。 |

| e 仰韶文化

| 1921年、スウェーデン人のアンダーソンが発掘した河南省北部の仰韶(ヤンシャオ)遺跡から名付けられた、中国の新石器文化。特徴は赤褐色の地に紅、黒、白などの顔料で幾何学模様を描いた彩文土器(彩陶)であるので彩陶文化ともいう。代表的な遺跡は半坡遺跡などで、前5000年から4000年頃、黄河流域に形成された新石器文化の前期に当たる文化とされている。人々はキビ、ヒエ、アワなどの雑穀を栽培し、彩陶(彩文土器)、磨製石器を使用し、竪穴住居で生活していた。 |

| f 彩文土器(彩陶)

| 中国の新石器文化の前期に当たる仰韶文化の指標となる土器。赤褐色の地に紅・黒・白などの顔料で幾何学的模様や動物模様を描く。仰韶遺跡や半坡遺跡などで出土している。中国の彩陶と同じ彩文土器は、広く西アジアのメソポタミアやエジプト、またインドのインダス文明にも見られ、広く分布している。仰韶を発掘したアンダーソンは、中国の彩文土器は西から伝えられたものと考えたが、西アジア・インドと中国を結ぶ中央アジア地域では見つかっておらず、西から伝播したことは否定され、現在では中国で発生したとする説の方が有力である。 |

| 半坡

| 中国(黄河流域)の新石器文化である仰韶文化の代表的遺跡。西安の東郊。紀元前5000年から4500年頃の、農耕集落跡が発掘された。人々がアワやキビを栽培し、イヌやブタを飼って暮らしていた様子がわかった。 |

| 長江文明

| 従来、中国の文明は「黄河文明」と言われ、黄河流域に起こった、とされてきた。しかし、現在では、長江(チャンチアン)下流域にも独自の農耕文明が存在していたことが判明している。そこで黄河文明という用語は使用せず、「中国文明」または「河江文明」(河は黄河、江は長江を表す)という言い方が一般的になってきている。この長江流域の文化では、前5000〜3300年頃の稲作農業の遺跡として知られる河姆渡遺跡などである。最近では稲作農業の起源を長江下流に求める説も出されている。なお、長江上流の四川地方に独自の発展をした青銅器文明である三星堆遺跡が最近注目を集めている。 |

| 河姆渡

| 河姆渡(かぼと)遺跡は、長江の下流域の杭州湾南岸の沖積低地に位置する水稲稲作を基盤とした紀元前5000〜3300年頃の遺跡。大量の稲籾、稲殻、籾殻などが平均して20〜50cmにわたって堆積し、最も堆積の厚いところでは1mに達した。鑑定の結果、それらは栽培種で、インディカが最も多く、ジャポニカも含まれていた。1970年代に行われたこの発掘で、長江下流域に稲作の起源をもとめる説が強まった。現在では長江中流域の湖南省彭頭山遺跡から、河姆渡文化よりも古い、紀元前6000〜7000年頃に遡る栽培種の稲が出土し、長江中流域稲作起源説が強まっている。<NHK 世界四大文明展『中国文明展』2000年による> |

| B 農耕の拡大

| 前3000年紀となると、農業は黄河中流域から、下流域、山東半島、長江下流域に拡大し、良質の土器である黒陶を使い、牛馬を使った農業が行われるようになった。 |

| a 黒陶

| 中国の新石器文化の後期に当たる竜山文化の指標となる土器。黒色でつやがあり、薄手でロクロで仕上げられている土器。 |

| b 三足土器

| 中国の土器の特徴が足が三本ついている土器である。この三足土器の形が青銅器に受け継がれるが、足の部分が中空なのが鼎(かなえ、テイ)、つまっているのが鬲(レキ)である。とくに鼎は、周王室の王権を象徴する神器として尊重された。「鼎の軽重を問う」ということばがあるが、それは周の定王の時、その地位をねらった楚の荘王が鼎の重さを問うた故事によるもので、統治者を軽んじて天下を奪うことから転じて、その地位にふさわしいかどうかを問う意味に使われる。 |

| 灰陶 |

中国で出土する土器に、彩陶・黒陶の他に、灰陶という彩色が無く、厚手の粗製土器もある。仰韶文化から竜山文化、さらに殷周時代まで平行してつくられているが竜山文化の時期に多い。 |

| c 竜山文化

| 紀元前3000〜2000年の、中国(黄河流域)の新石器文化の後期に属する代表的遺跡である竜山鎮の城子崖遺跡から竜山(ロンシャン)文化と名付けられた。1930〜31年、中国人科学者の手によって発掘された最初の遺跡である。特徴は、黒色のつやのある薄手の土器で、ロクロを使って仕上げられている「黒陶」なので、黒陶文化ともいう。黄河中流域から下流域、山東半島、長江下流域にも拡大し、農業生産技術も進んだ。 |

|

| イ.殷と周

|

| A 都市の形成(殷・周の文明) | 中国では黄河中流域の農耕地帯に形成された農耕集落が次第に統合され、城郭を持つ都市国家である邑が形成され、さらに紀元前1500年ぐらいから黄河中流域の小都市国家を統合して、殷王朝の成立が成立した。殷は都市文明を背景としており、次の周王朝も都市国家の連合政権という性格が強かった。殷・周(西周)の時代は、青銅器が使用され、城壁を持った都市が出現し、文字が発生したという、「文明」の指標がそろった時代である。 |

| a 王朝国家

| 中国の漢時代に書かれた本格的歴史書である司馬遷の『史記』によれば、はじめに三皇五帝という徳の高い皇帝たちの時代があり、ついで最初の王朝として「夏王朝」が出現する。ついで、「殷王朝」「周王朝」と続くが、これらが都市国家の分立から一定の領域を世襲の権力者が支配する王朝国家への移行を示しているものと考えられる。20世紀の初めまでは、実在の最初の王朝は周王朝であり、殷王朝以前は神話的な伝承と考えられていたが、現在は「殷王朝」の実在は確認され、それが最古の王朝とされている。 |

| 三皇五帝 | 中国古代の帝王たち。いずれも実在ではなく、戦国・秦漢時代に生まれた国家形成神話の中で理想的な統治を行った帝王として描かれた。一般に、三皇とは、伏羲(ふくぎ、狩猟を始めた)・神農(しんのう、農耕を始めた)・燧人(すいじん、火食を始めた)の三神をさし、五帝とは、司馬遷の『史記』の挙げる、黄帝・  (せんぎょく)→文字拡大(暦法の発明)・帝 (せんぎょく)→文字拡大(暦法の発明)・帝 (こく)→文字拡大・尭(ぎょう)・舜(しゅん)の天子をさすとされる。特に尭舜時代は、治水事業が進み、天子も平和的に継承され(そのような政権交代を禅譲という)、孟子など儒家の思想家によって理想的な時代とされた。舜から禅譲を受けたのが夏王朝の始祖とされる禹である。 (こく)→文字拡大・尭(ぎょう)・舜(しゅん)の天子をさすとされる。特に尭舜時代は、治水事業が進み、天子も平和的に継承され(そのような政権交代を禅譲という)、孟子など儒家の思想家によって理想的な時代とされた。舜から禅譲を受けたのが夏王朝の始祖とされる禹である。 |

| b 夏王朝

| 『史記』では三皇五帝に次いで出現し、殷王朝に先立つ王朝とされる。その始祖の禹(う)は、黄河の治水に功績があり、先帝の舜から天子の位を譲られたという。最後の天子の桀は暴君であったため人心が離れ、湯王に倒され殷王朝に交代したという。この夏王朝は、黄河中流域における農耕社会の形成の中で造られた伝説的な王朝であって実在したものではないと考えられていたが、最近黄河中流の竜山文化を夏王朝の時代とする主張も有力にあっている。現在注目されているのは、1950年代に発見された、河南省の二里崗遺跡(前1600年頃)と二里頭遺跡(前2000年頃)の青銅器文化である。これらの遺跡で殷墟よりも古い青銅器が見つかっている。二里崗遺跡は殷時代にあたるとされており、それより古い二里頭遺跡を夏王朝のものとする説も有力になっている。二里頭から見つかっている城壁を夏王朝の都とする説がかなり有力となっている。<NHK 世界四大文明展『中国文明展』2000年など> しかし、甲骨文字など、文字資料の出土がなく、夏王朝の存在に否定的な意見も強い。

Epi. 夏王朝の都発見か 2004年7月21日付『朝日新聞』朝刊は、「中国の伝説上、最古の夏王朝(紀元前21世紀〜同16世紀)の都があったと推定されていた河南省偃師市の「二里頭遺跡」から、大規模宮殿を持った古代都市跡がこのほど発見された。中国科学院考古学研究所などは、今から3600年以上前の中国最古の都ととしており、夏王朝が殷王朝(紀元前16世紀〜同11世紀)に先立つ王朝として実際に存在した可能性が一段と強まった。」と新華社通信のニュースを掲載した。遺跡からは面積10万平方メートルに及ぶ整然とした都市であり、宮殿跡は東西300m、南北360〜370m、城壁の幅約2m、順序よく配列された建築群や、青銅器の祭祀用品が見つかっているという。 |

| 三星堆

| 1986年に四川省の成都の北方で発掘された遺跡(さんせいたい、と読む)。東西約1600〜南北約2000mの城壁を持つ城址と、そのそばの祭祀坑が発掘され、いままでの黄河文明とは全く違った青銅器文明の存在が明らかとなり、世界中を驚かせた。この地は後の三国時代の蜀の国があったところで、それ以前から黄河流域とは違った文化と政治世界を持っていたものと考えられる。三星堆から出土した青銅器には、眼の突き出した異様な仮面や、人頭像、立人像などが見られる。<NHK 世界四大文明展カタログ『中国文明展』など> |

| B 殷王朝 | 前1550年、殷の湯王が、夏の暴君桀を滅ぼし、王朝を建てた(このような武力による政権交代を、放伐という)。都は河南省の二里崗遺跡の城郭がそれに当たると考えられている。以後、何度か遷都を繰り返し、次第に黄河中流域に支配権を拡大していった。前13世紀に19代の王盤庚のとき、河南省安陽県の殷墟の地に遷都し、以後最後の紂王が前11世紀に周に倒されるまで続く。甲骨文字によるとこの都は大邑商と言われ、殷も当時は商といった。殷は高度な青銅器製造技術を持ち、甲骨文字を使用した。また周辺の小都市国家(邑)を従えていたが、その権威は多分に宗教的な権威であり、神権政治が行われており、王が占いを行うときに使われたのが甲骨文字であった。 |

| 黄河中流(中原) | 黄河は一般に上流を砂漠の広がるオルドス地方、中流を大きく湾曲して東に方向を変え、平野部に流れ出た付近を中流、山東省から河口に至る付近を下流とする。特に黄河中流域は新石器文化が形成されたのを初め、最初の王朝国家殷(商)が現れ、それ以後も洛陽を中心に中国の政治文化の中心地の一つであった。西の渭水流域を関中といい、その地を拠点とした周時代以降は、黄河中流域は「中原」といわれて天下に覇を唱える諸侯が争奪戦を展開するところとなった。 |

| 商 | 甲骨文字が解読された結果、殷墟は殷の時代には「商」と言われる都市であったことが判った。したがって商は殷王朝後期の都の名前、ということになるが、当時の殷の人々は自らの国も商と呼んでいた。 |

| a 殷墟

| 中国河南省安陽市小屯村にある殷王朝の王の地下墓坑の遺跡。甲骨文字の彫られた獣骨の出土地として知られていた地を、1928年から発掘が開始された。1937年の日中戦争の開始で中断されたが、1950年に中華人民共和国の考古研究所が発掘を再開し、殷王朝の様々な遺跡、遺物が出土した。その特色は、甲骨文字の彫られた獣骨、青銅器類が多数出土したことと、巨大な地下墓坑で殉死者のみられる王墓の発見である。この遺跡の地は紀元前13世紀の殷王第十九代の盤庚から第三十代の最後の紂王まで、後期殷王朝の都であった。殷時代には商(または大邑商)と言われていた。

Epi. 殷王墓の殉葬 殷墟で発見された殷王の王墓と思われる巨大な地下墓坑は十数カ所に及ぶ。それらの王墓から、青銅器と甲骨文字とともに多数の人骨が見つかっている。その中の一つ、第一〇〇一号大墓をのぞいてみよう。墓の正室は長方形で南北18.9m、東西13.75m、東西に幅3.8mの耳室がある。深さは10.5m。四方に階段状の墓道がついている。王の棺は中央の板張りの槨室の中に収められている。底の下にも墓坑があり、そこには石製の戈(カ。武器の一種。)で武装し、一匹の犬をつれた兵士が埋められていた。中央の墓室の周りには台があり、そこにも棺に入れられた六人が埋葬されていた。これらは王を守るために殉葬されたものであろう。この王墓は古い時代に盗掘されていたので殉葬者の正確な数はわからない。さらに驚くのは、南の墓道には、59人もの首を斬り取られた遺骸が何層にも埋められていた。下層のものは20歳以下で、両手を背中でしばられ、その場で首を斬られている。切断された首はまとめて墓室の出口などに埋めてあった。首を斬られたこれらの人々は、王の霊に対して犠牲として供えられたものであったろう。そのほかこの王墓には王に仕えていたと思われる人々も埋められていた。<貝塚茂樹・伊藤道治『古代中国』講談社学術文庫版から要約> |

| b 甲骨文字

| 亀甲や獣骨に刻まれた文字で、漢字のもととなった文字。殷時代に、殷王が戦争や狩猟に際して占うために使われたので卜辞とも言われる。甲骨文字はその後、周時代の青銅器に刻まれた金文、前3世紀末に篆書、3世紀の隷書を経て、7世紀に現在のような楷書に発展する。 → 文字

Epi. 甲骨文字の発見と解読 今から100数年前、清朝末の1899年に著名な学者であった王懿栄(おういえい)は、持病のマラリアの薬として北京の薬屋から「竜骨」を買い求めた。袋から取り出してみると、古そうな骨が出てきた。同席していた劉鉄雲がよく見ると、文字らしいものが彫られていた。二人はこれが金文よりも古い文字ではないかと考え、薬屋にどこから買い求めたか尋ねたところ、河南省の田舎で農民が掘り出していると聞いた。二人はたくさんの文字の刻まれた骨を集め、研究を始めた。ところが、1900年に義和団事件が起こり、王懿栄は外国軍隊が北京に入ったことを憤って、自殺してしまった。事変後、劉は王懿栄の集めた骨を譲り受け、1903年に「甲骨文字」と名付け、殷王朝の王が占いに使った卜辞であることを明らかにした。劉の友人の羅振玉(らしんぎょく)と王国維(おうこくい。いずれも著名な学者であった)は1911年、「竜骨」の出土する河南省安陽の小屯村の発掘を始めた。そこで得た甲骨文字を研究した王国維が、甲骨文に現れる王名は、『史記』に出てくる殷の歴代の王名と一致することを証明し、殷王朝の実在が明らかになった。<貝塚茂樹・伊藤道治『古代中国』講談社学術文庫版> |

| 漢字 | 象形文字からはじまり、「指示」「会意」「形声」など要素を加えながら発達した漢字は、現在の形になるまでに書体は大きな変遷をとげている。簡単にまとめると次のようになる。 → 文字

殷の甲骨文字 → 殷周の金文(青銅器に彫られたもの) → 春秋戦国の多様化 → 秦の大篆 → 秦の始皇帝による統一(小篆) → その簡略体が隷書(毛筆の発達による漢代に流行) → 後漢〜三国時代の楷書、行書 → 現在の漢字(現代中国では繁体字という) → 中華人民共和国の文字改革(1956年、1964年)で簡体字を制定

また、漢字は周辺諸民族にも伝えられ、使用されてきた。さらに周辺諸地域では漢字をもとにして独自の文字がつくられた。主な周辺諸民族がつくった文字には次のようなものがある。

・契丹文字 ・西夏文字 ・女真文字 ・ベトナムの字喃(チュノム) ・日本の仮名文字、ひらがな |

| c 青銅器(中国) | 中国の青銅器は前2000年頃に始まり、前1500年ごろからの殷と周の時代に発展した。殷周時代の青銅器は、鬼神を祭る道具として使われた。盤にいれた水で手を清め、象や犀などの実際の動物を象った尊という器で酒を捧げ、鼎には犠牲の牛・羊・豚などの肉を入れてスープなどを煮込んだ。それらの青銅器の表面には、羊などの実際の動物の他に饕餮(とうてつ)→文字拡大や龍、鳳など鬼神を守るために生み出された架空の動物の模様を鋳込んだ。周の時代では、さまざまな出来事を甲骨文字をもとにした文字で青銅器に彫り込んでおり、そのような文字が「金文」であり、周の歴史資料となっている。

→ 西アジアの青銅器 |

| d 邑

| 邑(ゆう)は周囲を壁でかこまれた聚落のことで、その象形文字である。その大きいものは大邑といい、もともと都市国家を形成していた。邑の住民は同一血族であると意識され、その周辺の田を耕作していた。このような邑の連合体を支配したのが殷王朝であった。 |

| C 周王朝

(西周) | 周は黄河の支流渭水流域にあった邑の一つで、はじめ殷の支配を受けていた。前1050年頃、武王が殷の紂王を牧野(ボクヤ)の戦いで破り、華北一帯を支配した。都は鎬京(こうけい)。周は殷の青銅器文化を引き継いだが、卜占による神権政治を脱し、封建制を作り上げ、諸侯を各地に封じて長期にわたって華中地方を安定させた。後の孔子ら儒家の思想家はこの周の時代を「礼」の理念で統治された理想的な時代ととらえている。前9世紀頃から諸侯の反乱、西北からの異民族の侵入が始まり、前771年犬戎によって鎬京を占領され、都を東方の洛邑に遷した(周の東遷)。これ以前を「西周」、以後を「東周」として区別している。「東周」時代は周王の王権は衰え、諸侯が争う分裂期に入る(春秋・戦国時代)。

Epi. 周王に仕えた太公望 周の武王とその父文王に仕えたのが有名な太公望である。周の文王が狩りをしていると、渭水のほとりで釣り針をつけずに釣り糸をたれている老人に会い、不思議に思って話しかけたところ、なかなかの人物なので連れて帰った。どこの誰かもわからない人を連れ帰った王にまわりの人が尋ねると、王は「わが父(太公)が周を栄えさせる聖人として待ち望んだ人物だ」と答えたので、太公望と言われるようになった。はたしてこの人は文王と次の武王に仕えてその師となり、周の繁栄をもたらした。太公望は本名を呂尚。また釣り好きの人を「太公望」というのは、文王との故事による。この文王は、後の儒家に理想的な君主として崇拝された人物である。<貝塚茂樹・伊藤道治『古代中国』講談社学術文庫版> |

| a 渭水流城

| 渭水(いすい)は現在は渭河(ウェイホウ)といい、黄河が南流から東流するあたりで合流するその支流。渭水流域は現在の陝西省の中心部にあたり、新石器時代から開け、周はこの地に起こった。その後、秦の咸陽、漢と隋・唐の都長安(現在の西安)が築かれ、長く中国の権力の中心地であり、その時代には関中と言われた。

Epi. 関西・関東の本家は中国 渭水流域を関中というのは、東の平野部の境に有名な函谷関(かんこくかん)があったからである。なお、函谷関の西を関西、東を関東とも言う。その函谷関の日本版が箱根の関所だったわけですね。 |

| b 鎬京

| 渭水流域(関中)に築かれた周の都。現在の西安の近郊とされるが、まだ特定されていない。鎬京のあったとされるところからは西周時代の瓦が出土している。宮殿の跡そのものは漢の武帝の時代に土木工事のために破壊されたらしい。こうけい、または、こうきょう、と読む。後にこの東方に、秦の咸陽、漢の長安、隋の大興城などが建設される。現在の西安は隋の大興城以来の長安の一にあたる。 |

| c 易姓革命

| 中国では王朝が交替することを易姓革命と言った。易姓は王朝の支配者の姓がかわる(易る)こと、革命は天の神(天帝)の意志(命)がかわる(革る)ことを意味する。殷から周の交替は、殷の紂王が悪徳の限りを尽くし、民を虐待したため、天の意志で周に替わった、とされている。「革命」はこのように中国では王朝の交替のことを意味したが、現在では

revolution の訳語として使われている。なお、革命の形式には禅譲と放伐の二つがあるとされている。 |

| 禅譲

| 中国では王朝の交替を「革命」(天帝の命によって王の姓が易わるという意味の易姓革命の略)というが、それには禅譲と放伐の二つの形式があり、その一つの禅譲は前王朝から譲りを受けて、平和的に新王朝が成立する場合を言う。三皇五帝の尭から舜など、理想的な継承方式とされた。その後も例えば後漢から曹丕が帝位を継承し魏を建てたのは禅譲とされる。しかしほとんどは実力で帝位を奪ったもので、形式だけ前王朝の最後の皇帝に譲位をみとめさせたにすぎない。実力で前王朝を倒して王朝交替を実現することは放伐という。 |

| 放伐

| 易姓革命の二形式のうち、平和的な王朝交替である禅譲に対して、前王朝を武力で倒して実力で王朝をたてることを放伐という。夏王朝から殷王朝への交替、次の周王朝への交替(殷周革命)はいずれも放伐によるものであった。 |

| d 諸侯

| 周の封建制のもとで、周王によって土地と人民を与えられ、地方に封じられた有力者。周王の一族や功臣が諸侯とされた。(魯や衛というのが諸侯の例である。)その支配領域が「国」と言われた。 |

e 卿・大夫・士

→卿は正しくは だがここでは略字を使用。→正字の拡大 だがここでは略字を使用。→正字の拡大 | 周では、周王を最高位として、諸侯・卿(けい)・大夫(たいふ)・士・庶人という階層があった。王から領地を与えられた家臣が諸侯、諸侯から領地を与えられた家臣が大夫、その中で大臣になったのを卿という。この小領主である大夫までが貴族とされ、支配階級であった。士は彼らに仕える役人層であろう。それぞれの主君と家臣の関係は世襲された。 |

| f 封建制(周) | 周王朝の政治制度であり、周王が一族や功臣、地方の有力な土豪を諸侯として、一定の土地と人民の支配権を与え、統治したシステムをいう。諸侯に与えられた地域を「国」といい、諸侯を封じて(土地と人民を与えて)国を建てることが「封侯建国」であり、その略が「封建」である。諸侯は国を支配し、国内の土地を一族や臣下に分与した。周王と諸侯、諸侯とその家臣である卿大夫は、擬制的な血縁関係にあり、その基盤には血縁的な宗族によって結びついている氏族社会があった。

ヨーロッパの封建制との違い:血縁的な社会関係であう宗族を基盤としていることが周の封建制の特徴である。この周の封建制は、中世ヨーロッパの heudalism の訳語としての封建制(社会)、つまり領主間の主従関係と領主と農奴の関係である農奴制から成り立つ社会の制度、とは異なっているが、明治時代にその訳語として用いられるようになった。江戸時代の幕藩体制が、周の封建制のシステムに似ていたためであった。そこで古代中国の周の封建制と、中世ヨーロッパのヒューダリズムの訳としての封建制は区別しなければならない。

封建制と郡県制:戦国時代の分裂を統一した秦の始皇帝は、周の封建制を否定し、郡県制を施行た。次の漢ははじめ郡県制と封建制をあわせた郡国制をとった後、武帝時代に郡県制を全土に広げることとなる。いわば封建制は地方分権体制であり、郡県制は中央集権体制と言うことができる。 |

| 井田法 | 1里平方の土地を井の字型に9等分し、廻りの8区画を1家族ずつに与え、中央を公田として9家族の労役による耕作し、国家の収入とするもの。『孟子』に周代の土地制度として述べられているが、実施されたものかどうかは不明。理想的な土地区分制度としてあげられているにすぎないと考えられている。 |

| g 宗族

| 中国の殷から周の時代の社会の基本的な集団となった、父系(男系)の同族集団。本家と多くの分家(小家族)から成り、本家の家父長(族長)が統率し、祖先崇拝という信仰で結びついている。このような宗族の守るべき規範が宗法である。実際には擬制的(みせかけ)であったらしいが、宗族の結びつきの原理は血縁関係であった。このような氏族社会の上に周の封建制が形成される。そして、春秋から戦国にかけて、鉄製農具の普及などによって生産力が向上したことが、個々の小家族の自立を可能にし、宗族という氏族社会が解体し、地縁的な村落機構を通して統一国家が農民を支配する形態に移行していく。しかし、中国では現代に至るまで、一族意識は強固に残っている。 |

| h 宗法

| 共通の祖先を祭る血縁集団が宗族(そうぞく)。父系の同族集団で、同姓を持ち、同姓同士は結婚できない(外婚制)。その規則が宗法(そうほう)で、本家(大宗)と分家(小宗)の秩序があり、先祖崇拝は宋族の義務であり、嫡子相続などの原則がある。このような宗族と宗法は地方豪族では秦漢時代まで長く続いた。 |

|

| ウ.春秋・戦国時代

|

| 春秋・戦国時代 | 紀元前770年から、紀元前221年までの約550年間。西周が滅亡し王室が東遷して東周となったが、各地に有力な諸侯が独立するようになり、中国は分裂期にはいる。そして秦の始皇帝による全国統一までを一括して春秋・戦国時代という。その前半が春秋時代で、一般に前403年から後半の戦国時代にはいるとされている。この時代は

・社会的には、鉄器の普及などによる生産力の向上により、氏族社会が分解して小家族が自立した。

・文化的には、諸子百家(孔子、孟子、老子など)の登場し、中国思想の源流となった。

・政治的には、周の封建制から秦・漢の郡県制による統一国家の形成に至る、大きな過渡期だった。

と要約することができる。 |

| A 春秋時代 | 西周が滅亡した翌年の前770年、都を洛邑に遷して東周となった。そのときから周が秦に滅ぼされ(前256年)、秦が中国を統一する前221年までを「東周」または「春秋戦国時代」という。その前半の前403年までを「春秋時代」というのは、孔子が編纂したという魯(周の文王の子、武王の弟の周公旦が建てた国)の年代記である『春秋』(厳密には前722〜479年)に記録されている時代だからである。この時代は、周の王権は衰え、各地に有力な諸侯が現れ、互いに覇を競った時代であり、特にその中の有力な諸侯を「春秋の五覇」という。この時代の前6世紀頃、鉄器製造が普及し、中国の社会が大きく変わる時代であった。 |

| 犬戎 | 周の西北には漢民族から見た異民族の犬戎(けんじゅう)や狄(てき)が活動していた。前6世紀頃から次第に活発となり、周の西北を侵し始め、前770年には犬戎が鎬京を占領し、周の幽王を殺害した。そのため周王室は東遷し、洛邑に移る。中国辺境には古来、北狄(ほくてき)や西戎(せいじゅう)、東夷、南蛮という異民族が活動していたが、文化の程度の高い漢民族から見れば彼らは遅れた野蛮な民族である、ととらえるのが中華思想である。これらの周辺民族はこの後も中国の歴史に大きなインパクトを与え続ける。 |

| a 洛邑

| 黄河中流の河南省、現在の洛陽市。はじめ周が成立したとき、武王の弟の周公旦が、殷の遺民を抑えるために建設した、周の第二の都であった。成周ともいう。前771年、東周の都となり、以後その滅亡(前256年)まで都となる。この地は、渭水流域から中国の平原部(現在の河南省に当たり「中原」と言われた)への出口にあたり、軍事的にも重要な交通の要衝であったので、漢・唐でも都の長安に対して東都と言われた。また後に洛陽と称され、後漢、三国時代の魏、南北朝時代の北魏などの都となった。 |

| b 東周

| 前770年、周の幽王は西方から侵入した異民族犬戎によって都鎬京を奪われ、殺害された。その子の平王は難を避けて、東遷し第2の都であった洛邑(西周)に移った。これ以降を東周という。これ以来、周王の王権は衰退し、「春秋戦国時代」という分裂時代に突入する。

Epi. 幽王の烽火 幽王が殺された次第はこうである。幽王は政治を顧みず一人の女性に熱を上げ、王妃を離縁し、新しい王妃とした。その王妃は美しかったが、一度も笑ったことがなかった。彼女の笑った顔が見たいと思った幽王は、偽りの烽火(のろし)をあげて諸侯を都に集めた。すわ敵襲とあわてて王宮に集まってくる諸侯を見て、王妃は初めて笑った。その後も幽王は王妃を笑わせようと、何度も烽火を上げるようになった。たび重なるうちに諸侯は誰も幽王を信じなくなった。それを見た前の王妃の一族が、西方の異民族犬戎をさそって都を襲い、幽王を殺したのであった。<貝塚茂樹・伊藤道治『古代中国』講談社学術文庫版> |

| c 覇者

| 覇は伯と同じく、長者のこと。周の王室が衰えた春秋時代、周王室を守り、異民族を退け(「尊王攘夷」)て、諸侯の会盟(同盟)を主催して秩序を守ることが出来た有力者を言う。

Epi. 牛耳を執る なお、「牛耳を執る」とは、諸侯の会盟の際、盟主が牛の耳を取ってそれを斬り、その血を皆ですすって誓いを立てたこと。そこからあるグループの主導権を握ることを「牛耳る」という。また「盟」という漢字に「血」が入っているのもそこからきている。 |

| d 春秋の五覇

| 春秋時代に、中原に覇を唱えて、互いに争った有力者を五覇という。斉の桓公(かんこう)、晋の文公、楚の荘王、呉王闔閭(こうりょ)、越王勾践(えつおうこうせん)をいうのが一般的(『筍子』王覇編)で、呉王を闔閭の子の夫差とする説、呉越の代わりに、秦の穆公(ぼくこう)、宋の襄公(じょうこう)とする説もある。つまり必ずしも5人が重要という意味ではなく、五行説に従って5人をあげるだけである。彼ら(特に先の二者)はいずれも周王を倒すことは考えず、あくまで周王をたて、「尊王攘夷」(周王を尊び、異民族を打ち払って中原を安定させること)を掲げたのであった。注目すべきは、楚・呉・越という、それまでの中国史の中心であった黄河流域ではない、長江流域(江南)の勢力が登場したことである。なお、呉と越の戦いは、「呉越同舟」とか、「臥薪嘗胆」の故事で有名である。 |

| e 桓公(斉) | 斉は、山東省臨 (シ→拡大)

に、周の太公望呂尚が封じられてはじまった国。最近、その都城あとが発掘され、繁栄の様子がわかってきた。斉の桓公は、名臣の管仲(かんちゅう、友人の鮑叔(ほうしゅく)との友情で有名。仲のよい有様を「管鮑(かんぽう)の交わり」という)を登用して商業を保護し、富国強兵に努め、赤狄などの異民族の侵入を退けた。他の諸侯と会盟(前651年、葵丘の会)し南方の楚の北進を抑えた。このように本来、周王がすべきことをそれに代わって行い、最初の覇者と言われた。 (シ→拡大)

に、周の太公望呂尚が封じられてはじまった国。最近、その都城あとが発掘され、繁栄の様子がわかってきた。斉の桓公は、名臣の管仲(かんちゅう、友人の鮑叔(ほうしゅく)との友情で有名。仲のよい有様を「管鮑(かんぽう)の交わり」という)を登用して商業を保護し、富国強兵に努め、赤狄などの異民族の侵入を退けた。他の諸侯と会盟(前651年、葵丘の会)し南方の楚の北進を抑えた。このように本来、周王がすべきことをそれに代わって行い、最初の覇者と言われた。 |

| f 文公(晋) | 晋の一族で名前を重耳(ちょうじ)といったが、内紛によって19年も亡命しなければならなかった。秦の穆公の助けを借りて晋に帰り文公となった。たまたま起こった周王室の内紛に介入して周王を助け、さらに異民族の侵入を撃退し、「尊王攘夷」を実行した。この強国であった晋も、次第に家臣であった卿大夫層が実権を握るようになり、前452年、韓・魏・趙の三国に分裂してしまう。それが戦国時代の幕開けとなる。 |

| 尊王攘夷 | 周王を尊び、夷狄(周辺の異民族)を討ち払う、という意味で、春秋時代の前半の有力諸侯が唱えたことば。周王を担いで諸侯に号令することができる覇者は、夷狄の侵入を撃退することのできる力がなければならないと考えられた。しかし、春秋後期になって南方の勢力で夷狄と見なされた楚や越や呉などが台頭してくると、このスローガンは掲げられなくなった。日本の江戸時代の終わりに討幕派の志士もこのスローガンを掲げて幕府を追いつめようとした。

出題→06東大(記述:「尊王攘夷」とな何のことか。「王」とは何かを含めて1行以内で説明せよ。) |

| 呉王夫差 | Epi. 呉越の戦いと臥薪嘗胆 呉と越は、江南地方の覇権をめぐって激しく争っていた。越王勾践が若くして即位するとそれを呉王闔閭が攻撃したが敗れた。子の夫差は、毎夜薪の上に寝て父の仇を忘れないようにした(臥薪)。前494年、呉王夫差は越を攻め、会稽の戦いでそれを破った。賄賂を払って命をつないだ越王勾践は、食事の時に常に肝をなめて苦さを感じ、「会稽の恥」を忘れないようにした。越は賢人范蠡(はんれい)(レイ→拡大)を用いて国力を回復し、ついに前473年、呉をせめて夫差を自決させ、会稽の恥をそそいだ。 |

| 越王勾践 | Epi. 天、勾践を空しゅうする莫れ。 時に范蠡、無きにしも非ず。 日本の南北朝時代、南朝方の武士児島高徳は、隠岐に流される途中の後醍醐天皇を救出しようとしたが失敗し、山中の桜の木に「天莫空勾践 時非無范蠡」の十字を彫りつけた。これは、「必ずや越王勾践のときの范蠡のような忠臣が現れます、あきらめないでください」、と言う意味。『太平記』にあるこの話によって児島高徳は尊皇の忠臣として戦前の日本ではよく知られていた。ここで出てくる范蠡(はんれい)は実在の人物で春秋時代の越王勾践に仕えた家臣。会稽の戦いで呉王夫差に敗れた勾践を励まし、再起させた人物。 |

| B 戦国時代

| 一般に、春秋時代に続く時代で、前403年の晋の韓・魏・趙への分裂に始まり、秦の始皇帝の統一の前221年に至るまでをいう。

前452年、有力な諸侯だった晋で、五覇の一人であった文公の死後、その家臣であった韓・魏・趙の三氏が独立し、分裂した。前403年、周王はこの三氏を諸侯として認め、晋の国土は三分された。これが戦国時代の始まりとされる。また、桓公以来繁栄していた斉も、前386年家臣の田氏が実権を奪った(これ以降を田斉という)。これらの事件に見られるように、春秋時代後半から、諸侯の家臣である大夫が各国の実権を握ったり、さらに士の階層が進出してそれまでの封建制の諸侯と卿大夫士という秩序が崩れてきた。いわゆる「下剋上」の進行である。実権を握って中国に割拠したのが戦国の七雄である。その背景となったのは、鉄器の普及による農業生産力の向上と、強力な軍事力の出現であった。そのような変革期に、諸子百家という思想家集団が多数出現し、新しい理念を探り出す努力がなされた。なお、戦国時代の名称は、前漢末の劉向によって編まれた『戦国策』による。 |

| 『戦国策』 | 前漢の終わり、ほぼキリスト紀元元年の頃、劉向(りゅうきょう)と言う学者が命を受けて天子の書庫に入り、錯乱していた書籍の整理・校訂にあたった。書籍は竹簡・木簡に書かれていたが、それは竹簡に書いておけば削って修正できるからであるり、校訂が住んでから白絹に浄書した。校訂作業は一部ずつその書物の目次を定め、解題を巻首に付けて天子に奏上するという方法で進められ、20年も続けられ、劉向は年代順に整理して『戦国策』三十三編とした。この書名から、「戦国時代」という時代名が生まれた。ただし、戦国策は歴史書と言うよりも、戦国時代の遊説の士が献策した権謀術数を既述したもので、読み物として面白い。蘇秦・張儀らの縦横家の議論や戦国の人々の知恵を知ることができる。「遠交近攻」論や「先ず隗より始めよ」などの故事は『戦国策』が出典である。<近藤光男『戦国策』講談社学術文庫版 解説>

Epi. 先ず隗より始めよ 燕の昭王は賢者として知られる郭隗を訪ね、小国の燕がどのようにして人材を集めたらよいかと質問した。隗は「王が優れた人物を招きたいなら、まずこの隗を手始めにしてください。隗のような人間を仕えさせたたら、まして隗より優れた人物も仕えるようになるでしょう」と答えた。昭王がその言葉に従って隗を優遇したところ、各地から有能な人物がやってきて、燕は強国となった。<近藤光男『戦国策』p.274>

このことから、「先ず隗より始めよ」とは先ず身近なところから始めよ、という意味の故事ができた。 |

| 下剋上 | |

| a 王

| 周の時代の諸侯は、それぞれ国を与えられたが、その地位は「公」とか「侯」と呼ばれ、理念上は周王に服属していた(周の統治範囲外に登場した、楚・呉・越はそれぞれ「王」を称した)。しかし戦国時代になると有力な諸侯はそれぞれ独立した国家の支配者として「王」を称するようになった。それらの「王」を超越し全中国の支配者となった秦の政は「皇帝」を称した(始皇帝)。 |

| b 富国強兵

| 戦国時代の有力諸侯はそれぞれ王を称し、周王を無視して国家の統治に当たった。そのためにとられた方策が富国強兵策であり、文字通り、国を富ませ、兵を強くすることを最優先にした政策である。各国が治水事業を興して生産力を高めて増税をはかり、兵力の維持拡大を図った。それを可能にしたのが鉄製農具、鉄製の武具の普及であった。また、そのための方策をどのおうに実現するかをめぐりいろいろな学者が現れ、各国の王に仕えた。それが諸子百家である。なお、この語は明治維新後の日本政府が殖産興業とともに掲げたスローガンとして使われた。 |

| c 戦国の七雄

| 戦国時代に、中国を分割支配した七つの諸侯国。一般に、韓・魏・趙・斉・燕・楚・秦の七国を言う。それ以外にも小国として魯、衛、宋などがあり、また洛陽にはまだ周王室が残っていた。これらの七雄はそれぞれ富国強兵策に努め、互いに争ったが、次第に最も西にあった秦が強大となった。他の6国は秦に対して、連合して対抗する合従(がっしょう)策をとるか、個別に協調する連衡(れんこう)策をとるかで論議し、外交交渉が活発に行われ、合従連衡が繰り返された。 |

| d 韓

| 黄河の中流南岸、現在の河南省西部と、山西省の一部を支配。もと晋の家臣であった韓氏が自立し魏・趙とともにその地を三分した。前4世紀中頃、申不害が宰相となって国力は上がり、戦国の七雄の一つされが、前230年、秦に滅ぼされる。 |

| e 魏

| もと晋の家臣であった魏氏が自立し、晋を他の韓・趙とともに三分して諸侯となった(紀元前403年)。文侯は、孔子の弟子の系統にある李 (りかい)カイ→拡大を登用し、『法経』を制定させた。それまで中国の諸侯の法はすべて慣習法であったが、はじめて成文法が制定された。(残念ながら『法経』は現存していない。)黄河中流域の山西省南部と河南省北部を支配し戦国の七雄の一つされたが、前225年、秦に滅ぼされる。 (りかい)カイ→拡大を登用し、『法経』を制定させた。それまで中国の諸侯の法はすべて慣習法であったが、はじめて成文法が制定された。(残念ながら『法経』は現存していない。)黄河中流域の山西省南部と河南省北部を支配し戦国の七雄の一つされたが、前225年、秦に滅ぼされる。 |

| f 趙

| 韓・魏とともに、晋の家臣であった趙氏が自立し、前403年に建国。山西省北半から河北省東南部にかけて支配。都は邯鄲(かんたん)。戦国の七雄の一つされ、北方を異民族と接していたので軍備に力を入れていたが、前260年には秦に敗れ(長平の戦い)、捕虜になった40万の兵士が秦軍に坑埋めされて殺され、前222年、滅亡した。 |

| g 斉

| 周のはじめ、有名な周の太公望が封じられて以来の由緒ある国で、春秋時代には斉の桓公が春秋の五覇の一人とされ、最も栄えた。しかし、前386年家臣の田氏が実権を奪い、それ以後を田斉という。黄河下流の山東省を支配し、都の臨 (りんし)(シ→拡大)は当時最も商業が栄えた都市であった。戦国時代には七雄の一つに数えられたが、前221年、6国の中で最後に秦に滅ぼされた。 (りんし)(シ→拡大)は当時最も商業が栄えた都市であった。戦国時代には七雄の一つに数えられたが、前221年、6国の中で最後に秦に滅ぼされた。 |

| h 燕

| 周以来の諸侯で、河北省の現在の北京付近を支配。戦国の七雄の一つされたが、前222年、秦に滅ぼされた。その都、燕京は後の遼、金の首都となり、さらに元代の大都、明の永楽帝以降は北京と言われるようになる。 |

| i 楚

| 長江流域を支配した春秋時代の楚以来の強国。呉や越を滅ぼし江南地方を支配し戦国の七雄の一つされた。もとは南方系の民族とされ、独特の文化を持っていた。前223年、秦に滅ぼされた。秦の圧迫に苦しんでいた楚で愛国詩人として汨羅に身を投じたのが屈原である。 |

| j 秦

(戦国時代) | 陝西省の西部を基盤とした小国であったが周の東遷の時功績を挙げ諸侯となる。南部の蜀(現在の四川省)に進出。戦国の七雄の中でもっとも辺境にあり、改革も遅れていたが、前4世紀中頃、孝公の時、都を咸陽に定め、法家の学者商鞅を招いて改革を実施(商鞅の変法)し、什伍の制などの新しい地縁原理に基づく国家機構を作り上げ、強大となる。秦が強大となると、他の6国は、連合して秦に当たるか(合従策)、秦と個別に協調するか(連衡策)、いずれの外交策を取るかで論議がされた(縦横家)。秦はまず最も近い魏に侵攻し、最も遠い斉とは和平策をとった。これが有名な遠交近攻策である。戦国時代末期にあらわれた政は、次々と他の戦国諸侯を滅ぼし、前221年中国全土を統一して始皇帝となる。最初の統一王朝としての秦はわずか15年後の前207年に滅亡する。 |

| 孝公

| 前4世紀中頃、戦国時代の秦の王。法家の学者商鞅を登用して国制改革にあたらせ(商鞅の変法)、前350年に都を咸陽に定めた。七雄の中ではもっとも西部に位置しながら国力を充実させ、前343年には覇を唱えて東方諸国に圧力を加えた。その地縁原理に基づいた中央集権的な統治法は後の始皇帝の中国統一の前提となった。 |

| 什伍の制

| 前4世紀の中頃、戦国時代の秦の孝公が、商鞅を登用して行った改革(商鞅の変法)の一つで、地縁原理に基づいた隣保制度。都市と農村の住民を支配するため、十人組(什)と五人組(伍)を設け、相互に監視させ、連帯責任を負わせた。さらにその上に郡県を設けたと言うが、実態はよくわからない。法家の思想による統治強化策であり、後の北魏の三長制、明の里甲制、日本の江戸時代の五人組などの隣保制度の最初のものである。 |

|

| エ.社会変動と新思想

|

| a 鉄製農具の使用

| 中国の製鉄は、春秋時代に始まったが注目されるのはそれが「鋳造」であったことである。西アジアで最初に現れた鉄器は鍛鉄(原鉄を叩いて形にする)であったが、中国の鉄器が鋳造であることは、それが西方から伝わったものではなく、中国独自に開発されたと考えられるからである。鋳造を可能にするには高い温度を出すための送風装置、つまり鞴(ふいご)が必要であり、中国では早くそれが発明された。また、鋳鉄は鋳型に入れてつくるため形は自由に作れるが、鍛鉄に比べてもろいため、中国の鉄は農耕具として利用され、武器は依然として青銅器が用いられた。鉄製の農具は、それまでの磨製石器に代わって普及し鍬や鎌が農耕だけでなく、牛耕農法を可能にし、開墾、水利土木工事にも使われ、農業生産力を飛躍的に増大させた。戦国時代になると鍛造の技術も開発され、武器にも利用されるようになった。農業生産力の向上は、手工業をも発展させ、さらに貨幣経済へと社会を導いていく。戦国時代には各国で青銅貨幣が鋳造されるようになる。 |

| 牛耕

| 牛を使って畑を耕す牛耕農法の普及は、鉄製農具の普及と結びついている。鉄製の三角形の刃先を持つ犂(スキ)を1〜2頭の牛に引かせ、人間の労力を節約しながら、深く耕すことができるようになり、それは大きな生産力の向上をもたらした。中国における鉄製の犂の出現は春秋時代から戦国時代にかけてのころであり、出土品から確かめられており、また漢時代には牛耕をしている農夫を描いた絵が多数残っている。なお、ヨーロッパで牛耕農法が一般化するのはずっと遅く、11〜12世紀頃のアルプス以北で鉄製の重量有輪犂を牛馬に引かせるようになった。 |

| 潅漑農業

| 農業用水を確保するための水利工事は春秋時代から行われていたが、戦国時代に各国の富国強兵策の一環として積極的に進められた。中でも有名なのは、秦王政(後の始皇帝)が鄭国という人物の策をいれて渭水の支流から水を引き、咸陽の北方の原野を灌漑した鄭国渠(ていこくきょ)である。

Epi. 敵のスパイがつくった灌漑用水 後の始皇帝、秦王政は隣国の韓からやってきた水利技術者鄭国の献策をうけいれて渭水北岸の荒れ地に300里(約120km)の用水を引くこととした。ところが工事の途中で、実はこの計画は秦の侵攻を恐れた韓が、秦の国力を灌漑工事に向け、攻撃を避けようとした策略だったことが判明した。秦王政はただちに鄭国を処刑しようとしたところ、鄭国はこの用水路が完成すれば必ず秦の利益になると弁明して、ついにこれを完成させた。たしかにそれによって秦は国を富ませ、後の中国統一を達成できた。<『史記』、鶴間和幸『秦漢帝国へのアプローチ』p.15 山川出版社 世界史ブレット6> |

| b 諸侯の富国強兵策 | → 富国強兵 |

| c 青銅貨幣

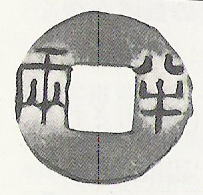

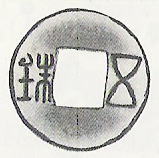

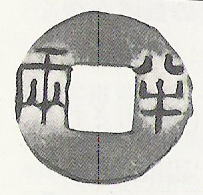

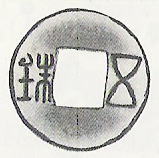

| 商品の流通に必要な貨幣は、殷時代の貝貨(南海から輸入された貴重品の宝貝が貨幣として用いられた)が見られ、春秋時代から金や銅の金属が貨幣として用いられるようになった。最も一般的な通貨とされたのが青銅貨幣で、戦国時代には七雄各国がそれぞれ青銅貨幣を鋳造するようになった。

その形態は国、地域によって異なり、斉・燕では刀銭(刀貨)、韓・魏・趙では布銭(布貨)、楚では蟻鼻銭(貝銭)、秦では円銭(環銭)が流通した。統一国家の出現に伴い、貨幣も統一が図られ、秦の始皇帝は半両銭、漢の武帝は五銖銭を発行して通貨を国家が統一的に支配する道具とした。 |

| 貝貨

| 貨幣(おカネ)が鋳造される以前には穀物、家畜、織物、農具などが交換の媒介物となっていた(このような貨幣の働きをするものを物品貨幣という)。中国の殷の時代にはそれらの他に、貝殻が通貨の役割を果たした。

中国沿岸では採れない宝貝や子安貝の貝殻をインドや東南アジアから輸入して用いられた。貨幣や経済に関する漢字のへんやつくりに貝が多いところからも推測できる。貨、買、賠、賣、貴、賎、貯、債、償、など枚挙にいとまがない。 |

刀銭

|  刀貨。戦国時代の青銅貨幣の一つで斉(山東)と燕(北京周辺)などで流通した。小刀をもしたもので、斉のものがもっとも大きい。 刀貨。戦国時代の青銅貨幣の一つで斉(山東)と燕(北京周辺)などで流通した。小刀をもしたもので、斉のものがもっとも大きい。 |

布銭

| 布貨。戦国時代の青銅貨幣の一つで、農具の鋤の形から転化したもの。中原地区の韓・魏・趙(山西、河南地方)で流通した。 |

蟻鼻銭

| ぎびせん。貝銭とも云う。戦国時代の青銅貨幣の一つで、金属が流通する前の貨幣であった貝をかたどったもの。江南地方ので楚で流通。1.5〜2センチ程度の大きさで、蟻の頭のような形をしているので蟻鼻銭という。表面には文字らしいものが彫られているが未解読。 |

円銭

| 環銭とも云う。戦国時代の青銅貨幣の一つで、円形に丸か四角の穴の形をしている。秦を中心に黄河中域で流通した。四角い穴の円銭の形は、全国を統一した秦の始皇帝の半両銭、漢の武帝の五銖銭に継承される。 |

臨

シ→拡大 | りんし。山東省中部の戦国時代の斉の都で、『戦国策』によれば7万戸(人口50〜60万人)を数える大都市だった。市場を中心とした市街地には闘鶏やドッグレースの娯楽場があり、娯楽を求める人々でごった返し、また諸子百家の弁論家があつまってきて盛んに議論をかわし、たいへんなにぎわいだったという。現在は全く衰え、小さな地方の町にすぎず、戦国時代の繁栄を示すのは城壁の跡だけという。 |

| d 封建制度・氏族制度の崩壊

| |

| e 統一国家の形成進む

| |

| a 諸子百家

| 春秋・戦国時代の前6〜3世紀ごろに登場した、思想家、学者の集団の総称。「子」は先生、「百」は多いという意味。儒家、墨家、農家、道家、陰陽家、法家、名家、縦横家、雑家、小説家の十家に分けられる。春秋から戦国時代にかけて、旧来の社会秩序が崩壊し、新しい国家理念や道徳、世界観が求められるようになった。また互いに対立し、それぞれ富国強兵を目指す各国の諸侯は、競ってそのような思想家を求め、身分や血統にとらわれずに人材を登用しようした。そのような状況を背景に、各国を遊説して自己の説を主張し、自由に議論しあう「百家争鳴」の状況が生まれた。なお、諸子百家の分類は、その当時に存在したわけではなく、前漢末の劉向が戦国時代の文献(古文)を復元研究して分類し名付けたものである。 |

| A 儒家 | 春秋時代末期の孔子の教え「儒学」または「儒教」を奉じる一派。人間愛である「仁」、社会秩序を意味する「礼」を重視し、孝、悌などの家族道徳を守ることによって治国平天下をめざす思想。西周を理想的な時代ととらえ、戦国時代の混乱を克服する道を探った。戦国時代の曹子、子思、孟子、荀子らが発展させ、儒学または儒教と言われるようになる。秦の始皇帝によって厳しく弾圧された(焚書坑儒)が、漢時代には武帝が儒学者董仲舒の意見を容れて、儒学を官学として採用し、それ以後は各王朝に保護され中国の最も正統的な学派となる。このとき、『詩経』『書経』『易経』『礼記』『春秋』の5つの経書(けいしょ)を最も重んじられ、「五経」として定められた。 → 儒教思想の展開 |

| a 孔子

| 春秋時代の末期、前552年に小国魯の「士」の階級に生まれた(現在の山東省曲阜県)。前510年、私塾をつくり弟子の教育を始めた。その人物を認められ国政に携わって司法大臣の仕事に就いたが政争に巻き込まれ失脚、魯を離れて諸国を流浪する。14年間の苦難を重ねながら思索を深めた。春秋末期の社会の激変期に生きた孔子は、前479年に73歳で亡くなるまで三千人の弟子を教え、馬車に乗って諸国遊説を実践していた自由人であった。彼は古い封建制と宗法が解体する変革の時代にあらわれた、諸子百家の先駆となり、その代表的思想家であった。その思想は「仁」という人間が個人として自己と他者を認め合うことであり、西周の時代を理想の時代として、力による覇権を求める春秋戦国の諸侯たちに反省を促すものであった。孔子と弟子たちの会話を録したのが『論語』、孔子の編纂した書物と伝えられるのが魯の年代記の『春秋』である。彼の教えはそれを継承した孟子などの儒家の思想も含めて儒教と言われ、それを信奉する学派が儒学である。その思想は漢代に儒学が官学となって以来、長く中国の支配的な位置を占めることになる。 → 儒教思想の展開

Epi. 孔子の子孫 漢代に孔子は聖人として祭られるようになり、その子孫も代々の王朝に保護されてきた。そのため、孔子の子孫は現代まで続いている。孔子の時から約2500年、当主は77代目で、まだに曲阜の孔子廟を守っているという。世界で最も古い家系かもしれない。 |

| 儒教(思想の展開) | 儒教思想の展開

1.源流 儒教は、中国固有の宗教で、春秋時代の前6世紀中頃、孔子によって創始された。孔子以前から「原始儒教思想」ともいうべき長い段階があり、主として祖先崇拝などのシャマニズム的、儀礼的な信仰として続いていたが、孔子はそれを宗教性のある思想に作り上げた。「孔子以前、原儒の時代があった。それはシャマニズムを基礎としており、孝という考えかたがあったのを、孔子が登場、生命論として自覚して統合してゆくなかで、儒教が成立してゆく。」<加地伸行『儒教とは何か』中公新書

1990 p.77>

2.成立 孔子によって作り上げられた儒教を信奉する学派が儒学であり、漢の武帝の時に儒者の董仲舒の献策により儒学が官学とされ、中国の統一王朝の理念として採用され、祖先崇拝と結びついた儒教も冠婚葬祭などの共同体儀礼として民衆生活に深く定着した。しかしこの段階の儒教は、後漢の鄭玄が大成したもっぱら古典の文献研究を主とした訓詁学が主流となった。魏晋南北朝になると、儒教の形式化などを批判する道家の思想と結びついた不老不死などの現世利益をもとめる道教も並行して盛んであったし、外来の仏教もたびたびの廃仏にもかかわらず広がり、儒教は停滞した。中国では朝廷から民間に至るまで、この儒教と道教と仏教が、時に対立し、時に影響し合いながら展開していく。

3.発展 唐代には儒教は官吏登用制度である科挙の試験科目とされたため、貴族階級の必須の教養となって国家統治の理念という地位が続いた。唐の太宗は孔穎達に命じて五経正義を編纂させ、科挙の国定教科書とするなど、儒教の統制に努めた。しかしその内容は漢の訓詁学を継承して形式的な理解にとどまっていたため、唐末五代で貴族階級が没落した後の11世紀以降の宋から南宋にかけて、北方の遼や、東北からの金の侵攻を受けて苦境に立ちながら、漢民族の中に深く世界観や歴史論を探求する動きが現れた。それが宋学(朱子学)と言われる儒学の革新運動であり、それを支えていたのは士大夫といわれる科挙に合格して官僚となった人々であった。それは北宋の周敦頤に始まり、南宋の朱熹(朱子)によって大成された宋学(朱子学)は、訓詁の学であったそれまでの儒学に対し、真理を哲学的に探求する「性理学」としての性格が強い。ここで初めて儒教は仏教・道教と対抗できる世界観を持った体系的な宗教となったといえる。この朱子学は朝鮮と日本にも大きな影響を与え、東アジアの封建社会に共通する道徳となっていく。

4.変革 宋学(朱子学)で大義名分論や華夷の別が強調されたのは、北方を遼や金に圧迫されていたという現実の危機があったからであった。南宋に於いて朱子学が発展したのは実は漢民族の危機感が背景にあったのであり、かれらの危惧はついにモンゴル人の中国支配、元の成立として現実のものとなった。その元では科挙も停止されたため、儒教は一時衰退するが、漢民族支配を復活させた明代には朱子学が皇帝専制政治を支える理念として隆盛した。明代にはまた朱子の学説から出発しながらそれを批判的に乗り越えようとする王陽明の陽明学が興った。陽明学は宋学の性即理に対しては心即理を説き、知行合一という行動を重視し、心学といわれて流行した。しかし、朱子学は観念論の色彩を強め、陽明学自身も行き過ぎた行動主義的な傾向が出て次第に人心から遊離していった。

5.苦悩 明末には陽明学の空疎な議論や理念を欠いた行動などの行き過ぎが反省され、再び実証的な研究を重視する学風が生まれた。それはおりからの明末清初の政治的動乱をさけて、天下国家よりも実社会で有用な学問(経世実用の学)を目指すという考証学といわれる一派であり、顧炎武や黄宗羲がその代表的学者である。清朝という満州人の異民族支配のもとで、朱子学の「華夷の別」などの理念を封印しなければならないという苦悩の時期であったといえる。また折からのヨーロッパからの科学的な知識とは結びつくことなく、社会変革に向かうことはなかった。

6.挫折 18世紀になって外圧が激しくなり、中国社会の後進性が意識されるようになり、清朝の官僚たちが洋務運動をはじめるが、それは「中体西用」と言われたようにあくまで儒教的な価値観・道徳観を守り、西洋の技術のみを用いようというもので、自ずと限界があった。清末には考証学が本来の経世実用の学問の精神を離れ、形式化したことを批判する康有為など公羊学派が、孔子の教えを社会改革に結びつく物として戊戌の変法と言われる上からの改革の試みもあったが、すでに政治の指導理念として儒教は実効性を失い、むしろ中国民衆を束縛する封建的な理念として否定されるようになり、魯迅の文学などできびしく告発された。

7.儒教批判 辛亥革命後の1915年、文学革命が始まり、雑誌『新青年』が刊行され、そのなかで陳独秀(後の中国共産党初代委員長)は新しい時代の精神として「デモクラシーとサイエンス」をかかげ、旧来の儒教は2000年にわたる専制政治の精神的支柱に他ならないとして、青年にそれとの決別を訴えた。儒教批判は孫文の国民革命、続いて勃興した共産党の革命運動の中で推し進められ、政治理念としては儒教は完全に否定されたが、民衆生活の中には仏教は衰退したにもかかわらず、儒教は道教とともに根を下ろしている。1960年代後半からの文化大革命ではあらゆる伝統や権威が否定されたため、孔子廟が破壊されたり受難の時期となったが、毛沢東の死後は、孔子は思想家・教育者として再評価されている。 |

| 魯 | 周から春秋戦国時代に、現在の山東省にあった小国。都城は曲阜で、孔子の出身地。周の封建制を創始したと伝えられる周公旦(しゅうこうたん)が立てた国とされ、その時代はよく治まった時代として儒家の理想とされている。この魯国の年代記で孔子が著述したとされるのが『春秋』である。 |

| 論語 | 中国の古典の中でも最も広く読まれている書物であろう。いうまでもなく孔子とその弟子たちの言行録であり、四書の一つとして儒教・儒学の重要文献とされる。しかしこの書が重視されるようになったのは、南宋の朱子が四書に加えてからであり、漢代には、周代にさかのぼる原典ではないと言うことで五経には入れられなかった。いずれにせよ、儒教を一つの宗教体系・道徳論として作り上げた孔子の思想を、もっとも直接的に知ることのできる重要な書物であり、日本の思想や文化にも大きな影響を与えた。 |

| b 孟子

| 前4世紀の斉の都臨 (りんし)は当時最も栄えた都市で、その城門の一つ稷門のもと(稷下=しょくか)には全国から遊説の学者が集まって議論していた。孟子もその一人であった。彼は当時盛んだった儒家と墨家の論争を克服しようと試み、体系的な国家統治論を作り上げた。その基本には性善説(人間の本性を善とする)にたち、外界からの誘惑に負けない「浩然の気」を養うことをあげ、君主の徳を説き(徳治主義)、周の井田法(1里四方の土地を9等分し8区を8家族に分け与え、残る1区を公田として共同で耕作するというもの。孟子の書物に出てくるが周で実際に行われていたかどうかは不明)を理想の社会とし、人心から離れた君主は革命によって倒されるという易姓革命説を打ち出した。 (りんし)は当時最も栄えた都市で、その城門の一つ稷門のもと(稷下=しょくか)には全国から遊説の学者が集まって議論していた。孟子もその一人であった。彼は当時盛んだった儒家と墨家の論争を克服しようと試み、体系的な国家統治論を作り上げた。その基本には性善説(人間の本性を善とする)にたち、外界からの誘惑に負けない「浩然の気」を養うことをあげ、君主の徳を説き(徳治主義)、周の井田法(1里四方の土地を9等分し8区を8家族に分け与え、残る1区を公田として共同で耕作するというもの。孟子の書物に出てくるが周で実際に行われていたかどうかは不明)を理想の社会とし、人心から離れた君主は革命によって倒されるという易姓革命説を打ち出した。

Epi. 教育ママのはしり、孟母 孟子の母(孟母)は「三遷の教え」「断機の教え」で有名。子供の教育のため、最初は(静かなところがいいだろうと)墓所の隣にし、ついで(情報が得られるだろうと)市の近くに移り、最後に学校の近くに引っ越したという話が「三遷の教え」、学問に行き詰まって家に帰った孟子にむかって機織り中の布を切り裂いて、途中でやめるのはこのようなことだと戒めたという話が「断機の教え」である。 |

| c 荀子

| 戦国時代末期の趙の人で儒家の思想家だが、斉、秦、楚などを巡り、諸子百家の説を総合する体系をつくった。孔子、孟子の説を発展させたが、孔子の性善説に対して性悪説を採り、人間の本質は悪であるので、礼の理念を体得した聖人によって国家が統治されることが必要と説いた。その思想を継承した韓非などにより法家の思想が生まれてくる。 |

| B 墨家

| 墨子の教えを奉じる人々の一派。彼らは師の兼愛説などをかたくなに守ったので、「墨守」と言う言葉が生まれた。 |

| a 墨子

| 前5世紀、孔子と同じ魯国に生まれた言う。孔子の仁の思想をさらにすすめ、利己主義や家族愛、郷土愛、国家愛などの差別的な愛を捨てて、普遍的な愛を説いた。それを兼愛説という。また戦争を社会の財貨を破壊するものとして否定し(非攻)、賢者を尊び(尚賢)、政治に登用すること、衣食住での徹底した節約(節用)などを説いた。戦国時代の争乱を否定する彼の思想は、一時たいへん流行し、多くの弟子が出現し、一種の宗教団体のようになったという。 |

| C 道家

| 老子、荘子(あわせて老荘)の教えを奉ずる人々。後に、中国の民間信仰と結びついて「道教」となる。

→ 老荘思想 |

| a 老子

| 老子は孔子と同時代とされるが正確な生没年は不詳で、実在も疑われている。『老子』(道徳経)という書物でその思想を知ることが出来るが、難解な形而上学的議論が多い。特徴的ことは、儒家が「治国平天下」(どのように国と社会を治めるか)を論ずるのに対して、「無為自然」(現実を逃避して何もしないこと)を説き、「小国寡民」(大国を否定し、小さな農村共同体の社会を理想とする)の思想である。老子は道教の祖とされるようになり、神格化される。 |

| b 荘子

| 前4世紀の宋の人。老子の思想を発展させた。『荘子』の中の「胡蝶の夢」の話は、荘子が胡蝶になった夢を見て目覚めたが、それは胡蝶が荘子になった夢を見ているのかわからない、という。これは絶対的な真実は存在しないという無の思想に通じることになる。 |

| D 法家

| 儒家の説く礼によって国を治める徳治主義では人民を統治することは困難と考え、成文法によって罰則を定め、法と権力によって国家を治めようと考えたのが法家の人々である。彼らの思想で言えば、なによりも公正で厳格な法の執行が為政者にとってもっと必要なこととされた。そのような思想は斉の管仲、魏の李 (りかい)、秦の商鞅など実務的な政治家によって行われていたが、理論化したのは性悪説にたった筍子とその弟子の韓非であった。法家の思想は、李斯が始皇帝に信任されて秦の統一国家建設の理念とされるが、秦没落後は儒家の思想にその立場を奪われることとなる。 (りかい)、秦の商鞅など実務的な政治家によって行われていたが、理論化したのは性悪説にたった筍子とその弟子の韓非であった。法家の思想は、李斯が始皇帝に信任されて秦の統一国家建設の理念とされるが、秦没落後は儒家の思想にその立場を奪われることとなる。 |

| a 商鞅

| 前4世紀の中頃、衛という小国に生まれ、戦国の七雄の一つの魏に仕えて行政能力を発揮、ついで秦に亡命し孝公に仕えた。戦国末期の秦の富国強兵策を推進し、統一国家の出現の基盤をつくったが、彼自身は保守的な貴族の反発を受け、国外に逃亡しようとして失敗し殺される。その改革の一つは、従来の血縁的な組織に代えて什伍の制という戸籍法の改革を行い、5人を伍、十家を什として組織し、連帯責任を負わせた。同時に一家に二人以上の男子がいれば必ず分家しなければならないとして自作農の増加をはかり、また血統に関わりなく実績で爵位を与えるという実力主義の爵位制度を始めた。このような改革は、貴族層には受け入れられなかったが、従来の血縁社会の原理を否定した商鞅の改革は、秦を新しい国家に脱皮させるきっかけとなり、その目指した法重視と中央集権体制は前3世紀後半に秦王政(始皇帝)によって実現される。 |

| b 韓非

| 戦国末の法家の思想家。筍子の性悪説と、国家統治論を発展させ、国家を統治するには礼よりも法の力が必要であると説いた。そして魏の李 (りかい)カイ→拡大や、秦の商鞅などの実践家の事績を総合して、統一国家の理論としての法家の思想を大成した。その著作が『韓非子』。韓の公子として、秦に使者となって派遣され、秦王政(後の始皇帝)にもその説を説き、その信頼を受けたが、同じく政に仕える同門の李斯の計略によって捕らえられ、自殺した。 (りかい)カイ→拡大や、秦の商鞅などの実践家の事績を総合して、統一国家の理論としての法家の思想を大成した。その著作が『韓非子』。韓の公子として、秦に使者となって派遣され、秦王政(後の始皇帝)にもその説を説き、その信頼を受けたが、同じく政に仕える同門の李斯の計略によって捕らえられ、自殺した。 |

| 名家

| 名とはものの名前のことで、概念ともいえる。ものには名だけなのか、実体があるのか、という議論を進めた人々を言う。その一人公孫竜は「白馬は馬に非ず」と言ったことで知られるが、次第に観念的な議論に陥り、中世ヨーロッパの普遍論争のような哲学的な発展は見られなかった。 |

| 兵家

| 戦国時代の各国のとるべき兵法や軍備のあり方、戦略について説をなした人々。有名な『孫子』(春秋時代の呉の孫武と、戦国時代の斉の孫 (ひん)ヒン→拡大がいる)、呉子など。 (ひん)ヒン→拡大がいる)、呉子など。 |

| 縦横家

| 戦国時代の政略を論じた人々。まず強国の秦に対して他の6国が連合してあたるべきであると説いたのが蘇秦で、それを合従策(がっしょうさく)という。それに対して、張儀は各国に秦との個別の同盟の締結を説き、それを連衡策(れんこうさく)という。これらの合従連衡を議論しあったいわば外交官の雄弁家たちを、連衡を連横ともいうので、両派をあわせて縦横家(じゅうおうか、またはしょうおうかと読む)という。なお、合従策は敗れ、蘇秦は斉で殺された。『戦国策』は彼らの原稿を記録した書で、そこから「戦国時代」といわれる。 |

| 陰陽家

| 天体の運行と人間社会のありかたとの関連を説く一派。自然現象の変化を陰と陽の交替という原理で説明するのが陰陽説。その影響を受けて、前4世紀末の斉の鄒衍(すうえん)が説いたのが五行説で、物質の根源を木・火・土・金・水の5要素からなり、その5要素が連続的に循環し変化すると考えた。鄒衍は五行説によって帝王の徳を分け、それによって王朝交替の理論を説いた。それによれば、周王室は火徳であり、それに勝った秦王室は水徳であるとされる。漢代には陰陽説と五行説が結びつき陰陽五行説となり、その後の中国人の俗信となって現代にも生き残っている。 |

| 鄒衍 | すうえん。戦国時代の斉の人。五行説を説いて陰陽家の始祖とされる。 |

| 陰陽五行説 | 陰陽は社会と自然のあらゆる動きを生み出す原理で、陰と陽が交替して現れると考えるのが陰陽説、宇宙のあらゆる物を生成させる根本元素は、木・火・土・金・水である、という五行説、この中国古来の2系統の思想が、漢代までにむすびついて陰陽五行説になった。陰陽五行説は後に神仙思想や老荘思想と融合して道教に発展し、さらに宋代の周敦頤によって宋学の世界観として取り入れられる。日本の陰陽道もこれを受け継いだ思想である。 |

| 農家

| 許行という人が説いたことで、農業の重要性を三皇の一人神農の教えであると説く。等しく農業に従事すること、物価を均等にすることなど平等社会を主張したが大きな思想集団とはならなかった。 |

| 『易経』

| 『易』はいわゆる占筮(せんぜい、うらないのこと)に関する書物で戦国時代に編纂され、漢代に五経の一つとされて『易経』と言われるようになった。本来は儒家とは関係のないものであったが、周の文王が編纂したという解釈が生まれたため経書(経書とは織物で言えばまっすぐな「たていと」にあたる、聖人につながる大切な古典、という意味である)の一つとされたと考えられる。 |

| 『書経』

| 儒教の経典で五経の一つ。戦国時代に成立した、尭舜の時代から殷、周時代までの記録。その中心となっている周公旦は、周文王の子で、兄の武王を助けて殷を滅ぼし、武王の死後は年少の成王を助けて周王朝の基礎を作った。洛邑を建設したり、封建制を考案したのも周公旦と言われ、後世の儒家から理想的な政治を行った人物として尊崇されている。もとは『書』といわれ(時期によっては尚書とも言われた)、『詩』とともに孔子が編纂したとされる。秦の始皇帝の焚書によって散逸したが、前漢の時代に復元され、経書に加えられて『書経』といわれるようになった。 |

| 『詩経』

| 五経の一つ。周時代の祭祀の際の歌と、各地の民謡を集めたもの。中国最古の詩集と言うことができる。本来は『詩』といわれたが、これも孔子が編纂したとされるが、漢の武帝時代に経書に加えられ、『詩経』と言われるようになった。 |

| 『礼記』

| らいき、と読む。儒教経典で五経の一つに数えられる。周時代の儀礼についての記録。なお、後に南宋の朱子によって、礼記のなかの儒教的な理念を述べた部分である『大学』と『中庸』が独立して取り上げられ、四書のなかの二書とされた。 |

| 『春秋』

| 五経の一つ。孔子が編纂した、春秋時代の諸侯の一つ魯国の年代記であり、編年体のスタイルをとる。この年代記に記された時期を「春秋時代」という。この書は、孔子の著作されたので、儒教では特に大切な書物とされ、三つの解釈書が作られた。そのうち、『春秋公羊伝』は文章の言外に孔子の批判的見方を探ったもので、漢代に重んじられた。『春秋左氏伝』は史実をよく伝えるものとして実証的な学問が盛んになった後漢以降に重んじられた。清で盛んになる公羊学派は、この『春秋公羊伝』のなかに、最も典型的に改革者としての孔子の理念が述べられていると考えた学派である。 |

| 『楚辞』

| 戦国時代の楚の屈原が、昔からの民謡を洗練し、賦という新しいスタイルにした。それによって当時無能な王に支配され、秦に操られていた祖国を憂える心情を歌い上げた。その思いは入れられず、屈原は絶望のあまり、江に身を投げて自殺した。その愛国詩は人々に愛唱され、文化大革命での江青にも大きな影響を与えた。同じ楚の地方に生まれた毛沢東も『楚辞』を愛読しており、日本の田中角栄首相が北京を訪れたさいに贈ったのが『楚辞』だった。<貝塚茂樹・伊藤道治『古代中国』講談社学術文庫版p.459> |

| 屈原 | くつげん。前4〜3世紀、戦国時代の楚の政治家、詩人。楚王に信任され、政治に当たったが、当時楚は西方の強国秦に操られていた。斉と結んで秦と対抗しようとした屈原は事敗れて追放され、諸国を放浪する。最後は国を思いながら汨羅(べきら)という川に身を投げて自殺する。屈原は愛国詩人とされ、その歌った詩は『楚辞』にまとめられ、中国文学の最初の傑作ととして古来愛唱されている。 |

| 木簡・竹簡

| 紙が発明される以前の中国で文字を記録するのに使われた、木片と竹片。春秋戦国時代に始まった。それ以前の殷周時代には、甲骨に刻まれたり(甲骨文字)、青銅器に彫られたり(金文)していた。木簡・竹簡は木または竹を薄く短冊状にしてひもでつなげ、文字を書いた。それをつなげた形から作られた象形文字が「冊」である。また保管は巻物にしていたので、書物を数える単位を「巻」という。現在でも戦国時代の遺跡から発見されることもある。また漢代の敦煌遺跡から大量の木簡が見つかっている。木簡・竹簡の他に、絹布(帛、はく)が文字や絵を描くに用いられたが、次第に紙が用いられるようになり後漢の蔡倫が製紙法を改良し、広く用いられるようになって、木簡・竹簡は姿を消した。 |

|

| オ.秦の統一

|

| A 秦(秦帝国) | 戦国時代の秦は、七雄の中でもっとも西に位置していたが、早くに改革を実施して国力を蓄え、前221年までに周王室および他の6国を倒し、中国全土を統一した。都は咸陽(現在の西安の西方)。統一をなしとげた秦王政は、始皇帝と称し、郡県制の実施などの中央集権体制を急速に作り上げ、貨幣・度量衡・文字を統一した。法家の思想家である李斯を登用し、焚書・坑儒という儒家の思想の大弾圧を行った。また北方の匈奴の脅威を除くために万里の長城を建設し、阿房宮などの宮殿と自己の巨大な陵墓を建設したが、その際に多数の農民を徴発した。秦の始皇帝は子孫が永遠に皇帝として中国を支配することを願ったが、その死後に二世皇帝となった末子の胡亥には統治能力が無く、陳勝・呉広の乱を皮切りに各地で反乱が相次ぎ、前207年、わずか15年で滅亡した。<以下の説明は、西島定生『秦漢帝国』講談社学術文庫版などによる> |

| 政 | 秦の統一前の始皇帝の王名。 |

| 始皇帝 | 秦の王名としては政という。前247年、13歳で秦王となる。当時秦は、渭水盆地を支配する諸侯にすぎなかったが、灌漑事業(鄭国渠の開通など)を推進して国力を充実させていた。相国(総理大臣に当たる)の呂不韋の陰謀事件を乗り切った政は、軍備を増強するとともに、法家の思想家李斯を登用して法治国家の整備を行い、独裁権力を打ち立てた。前230年頃から他の6国の攻略に乗り出し、前221年までに最後の斉を滅ぼし、ほぼ現在の中国の国土に匹敵する地域に統一権力を樹立した。秦王政は始皇帝を名乗り、世襲の皇帝によって支配される秦帝国の建設を進めた。その政策は多く、李斯によっていた。まず周以来の封建制を廃止し、郡県制を採用、貨幣・度量衡・文字の統一を進めた。また法家の李斯の建言により、儒家を弾圧し、焚書・坑儒を行った。また北方からの脅威であった匈奴に備えて万里の長城を建設(戦国時代の各国が築いたのをつなげた)、その他、宮殿の阿房宮や陵墓の造営に莫大な富と人員を動員した。前214年には軍隊を派遣して、中国南部に南海郡(現在の広東)、桂林郡(広西地方)と象郡(ベトナム北部)の3郡を置き、領土を拡大した。彼は不老不死を望み、東方に仙薬を求めたが得られず、前210年に死去した。その死後は秦の支配力は急速に衰える。彼の巨大な陵墓からは1974年に大量の兵馬俑が出土し世界を驚かせた。

Epi. 陰謀渦巻く始皇帝の周辺 始皇帝の周辺には尋常ではない陰謀が渦巻いていた。まず、彼が幼少で秦王となったとき、実権を握っていた相国(総理大臣)は呂不韋という人物だったが、彼はもとは商人の出で先代の秦王荘襄王に取り入り、自分の愛人を献上してのし上がり、食客三千人という権勢を誇っていた(彼が食客たちに書かせた『呂氏春秋』という書物は今に伝わっている)。。王子政、つまり後の始皇帝は、荘襄王の子となっているが実は呂不韋とその愛人の子であったという。その愛人は今や前王の后となって権勢をふるおうとし、政に対してクーデターを起こしたが、機先を制した政に捕らえられてしまった。その黒幕であると疑われて捕らえられた呂不韋は配流の途中で自殺する。<西島定生『秦漢帝国』講談社学術文庫版など> |

| a 皇帝

| それまでの「王」の上位であって全国土を統治する地位を示す新しい語句として始皇帝が制定した。皇は「ひかりかがやく」、帝は天上にあって世界を支配するものの意味。すなわちこの地上においては絶対的な力をもつ存在とされた。またこのとき、皇帝だけが使うことの出来る言葉として、「朕」(私が自分を言うときに使う)、「制」(皇帝が定めたきまり)、「詔」(皇帝の言葉)などが定められた。また始皇帝は、天下統一を全土に知らしむために、前後5回にわたり全国巡幸を行い、各地で記念する石碑をつくっている。自らは「始皇帝」と称し、次に二世皇帝、三世皇帝・・・と子孫が皇帝を続けることを予定していたが、秦の皇帝は2代で終わりを告げるが、「皇帝」の称号は中国の各王朝に延々と引き継がれ、清朝の最後の皇帝宣統帝(溥儀)まで続き、さらに満州国に及ぶ。 |

| 丞相 | 丞相は戦国時代の各国に始まる、君主を補佐する官職名。秦でも始皇帝の皇帝政治を補佐する官職として、左右丞相がおかれた。以後、漢代には一人となるが、各王朝での最も重要な役職名とされる。一般に宰相にあたるとされる。 |

| 咸陽

| 前350年秦の孝公が渭水流域の関中に築いた都。陝西省の省都西安の北西、渭水の北岸。始皇帝の統一によって全中国の首都となった。始皇帝は咸陽に天下の富豪12万戸と移住させたという。秦の滅亡の時に焼き払われて、現在は遺跡として残るだけである。現在の咸陽市はその西につくられた新しい街。始皇帝はさらに咸陽の南に新しい都城として阿房宮(あぼうきゅう)の建設を進めた。また咸陽の東に自分の陵墓として驪山陵(りざんりょう)を建設した。この新都城と山陵の建設は、万里に長城の修復と並ぶ大土木工事として人民の大きな負担となった。 |

| a 郡県制

| 秦の始皇帝が採用した中央集権的な地方制度。全国を36の郡(後に48に増加)に分け、それぞれの郡には長官として守、副長官として丞、郡の指揮官として尉、監察官として監(御史)などの官吏を派遣し、中央集権的に支配した。さらに郡をいくつかの県に分けて統治した。この郡県制が、秦の中国統一政策の中で最も重要なもの。すでに戦国時代の各国でも領内に郡県制を施行していたところもあった。秦では前4世紀中頃の孝公すでに採用していたという。戦国の世を統一した始皇帝は李斯の建言を入れて封建制をとらず、郡県制を中国全土にしいた。周の封建制は天子が一族や功臣を諸侯として分封し、その地域の支配を世襲させるという政治体制であり、その基盤は氏族社会の血縁組織(共同体)を介して支配する体制であった。郡県制の統治原理は、国家が個人または家族を直接支配することであり、そのためには氏族共同体(宗族)が分解していることが前提であった。そのような状況は春秋戦国時代を通じて鉄製農具と牛耕の普及による農業生産の発達によって、村落における大氏族を分解させ、家族と個人を自立させることによって生み出されていた。また大規模な開拓や灌漑事業は、より広範な地域を支配する統一権力と、とのもとでの官僚制の必要をもたらした。そのような社会状況の下で封建制に代わってとられた統治システムが秦の始皇帝の郡県制である。秦の郡県制は急激な全国的施行が相当反発を受けたらしく、完全に実施されるまでに至らずに秦は滅亡した。

封建制・郡県制・郡国制:秦の次の漢の高祖は、始皇帝の急激な施策を改め、皇帝の直轄地には郡県制をしくが、それ以外では封建制を復活させ、有力者を王に封じて妥協をはかった。これが郡国制である。漢が完全な郡県制を施行するのは、呉楚七国の乱という有力諸侯の乱乱を鎮圧した後の、武帝の時代である。この、周の封建制→秦の郡県制→漢の皇祖の郡国制→漢の武帝の郡県制、という流れが、中国古代の国家形成のポイントとなるので、しっかり理解しておく必要がある。 |

| b 貨幣・度量衡・文字 | 始皇帝が全土を統一的に支配するのに必要であったのが、貨幣・度量衡・文字の統一であった。貨幣は、国にって布貨、刀貨、円貨など流通するものが違っていたので半両銭というまた度量衡ではまず長さ(度)の単位の一歩を6尺と定め、量をはかる「ます」(秦量)と重さ(衡)をはかる「はかり」(秦権)の標準器を製造して全国に分配した。文字では秦で使われていた大篆をもとに簡略体を作り、それを小篆として、全国共通の統一字体と定めた。 |

半両銭

|

それまで国ごとに異なっていた戦国時代の青銅貨幣にかわって秦の始皇帝が制定した、中国最初の統一通貨。一個の重さが半両(約8グラム)で円形、中央に四角の穴のある青銅貨幣に統一した。次の漢も最初は半両銭を使用し、武帝時代に五銖銭に改鋳する。また円形で四角の穴という形式は、以後の中国や日本でも踏襲される。

Epi. 円銭の穴はなぜ四角か。 戦国時代の円銭には丸穴も見られるが、多くは四角である。また半両銭以後の、中国で鋳造される銅銭は、みな円銭で穴が四角、その形は日本の和同開珎以来の銅銭にも継承される。それでは、銅銭の中央の穴は何のために開いているのだろうか。またどうして四角なのだろうか。それは銅銭を鋳造するとき、銅を流し込んだ穴の部分に残るバリを削り取る必要があり、その際たくさんの銅銭を四角い棒に通し、両端を以て砥石にかけて一気に作業するのが便利だったからである。そのような作業を必要としなくなった日本のコイン、5円玉や50円玉は穴が丸くなった。 |

| 小篆 | しょうてん。秦の始皇帝が、宰相李斯に命じて定めたという、漢字の統一書体。その簡略体が隷書で、漢代に用いられるようになり、さらに楷書体、行書体がつくられ、現在の漢字になる。 |

| c 焚書・坑儒 | 始皇帝に登用された法家の李斯は丞相(大臣)に上りつめ、前213年、儒家の書物を焼き払い、拒否する儒家は死刑にすることを提案した。李斯の儒家弾圧の根拠は、儒家は過去の時代を理想化し、現代を批判して人々を惑わしていること、皇帝の出す法令に批判を加え、その権威をあやうくしていること、にあった。始皇帝はその建言を入れ、焚書令を発し、いわゆる五経や論語など、儒家の書物を提出させ、焼き払った(焚書)。翌年は儒者の中に皇帝を誹謗するものがいたという理由で、首都咸陽にいた儒者すべての460余人が生き埋めにされた(坑儒)。坑儒の坑は生き埋めにすること。この史実は、漢の時代に儒教が官学となってからの歴史書(司馬遷の『史記』)に書かれていることなので、誇張があるかも知れない。法家の思想に基づき法律の力で国家を統治する必要があると考えた始皇帝にとって儒家の仁義孝悌の思想や「徳治主義」という統治者論は許せないものであったことは確かであろう。 |

| 李斯

| 法家の学者で始皇帝に仕え、その全国統一を助け、また丞相(秦の行政官の最高位)となって郡県制の実施、焚書・坑儒、小篆(文字の書体の統一)の作成などの政策を始皇帝に建言した。前208年、二世皇帝の時、謀反の疑いをかけられて刑死した。

Epi 始皇帝のブレーン、李斯 李斯は始皇帝に仕えた学者であり、重用されて丞相までなった人物であるが、なかなか激しい生き方をした。もと楚の人であり、筍子の思想を学んだがその同門に法家の理論を大成した韓非がいた。李斯は秦に赴いて呂不韋の食客となり、秦王政の護衛官となった。政にたいして6国を離間させる策を講じ、認められてその官僚となった。そのころ韓の著名な学者となっていた韓非が秦に使節として来訪した。政もその思想に感服していたが、李斯は韓非を韓に帰すと秦にとってよくないと政をたきつけ、韓非を捕らえ自殺させてしまった。また、焚書・坑儒を始皇帝に建言したのも李斯であることは前項に記したとおりである。李斯はこのように始皇帝の最も信頼するブレーンであったが、始皇帝が死ぬと、偽勅を作って長子扶蘇に罪を着せて処刑し、末子胡亥を二世皇帝に仕立てる陰謀を宦官の趙高とともにはかった。しかし、陳勝・呉広の乱が起こって疑心暗鬼となった二世皇帝は李斯を遠ざけ、最後は反乱軍に通謀しているという疑いをかけられて一族とともに殺されてしまった。 |

| d 万里の長城

| 秦の始皇帝によって、西は甘粛省から東は遼東に至る約4000kmにわたって建設された、匈奴など北方遊牧民から中国本土を防衛するための施設。ただし、始皇帝以前の春秋戦国の諸侯がすでにそれぞれの国境に長城を建設しており、始皇帝の長城はそれらを修復してつなげたものであった。また現在の「万里の長城」は明代に修築されたもので、始皇帝の長城とは位置と規模が違う。秦代の長城は、馬で飛び越せない高さの土塁に近いもので、攻めてきた騎馬民族をいったん馬から下りざるを得なくし、その隙に討ち取るというものであったらしい。

現在の万里の長城:現存する万里の長城は、「人工衛星から見える唯一の人工的建造物」として知られ、世界遺産に登録されている。また北京北西部の八達嶺などは観光地となっており、多くの人々が訪れている。この現在の長城は、明代の15世紀の後半に再び活発になった、いわゆる「北虜」に備えて明代に修築されたものである。 |

| 蒙恬 | 前215年、将軍蒙恬(もうてん)は始皇帝の命を受け、その長子扶蘇を奉じ、30万の軍勢を率いて匈奴の制圧に乗り出し、オルドス地方(黄河が大きく湾曲している内側の砂漠地帯)に進出した。さらに蒙恬は戦国の各国が作っていた長城をつなげて、北辺の守りとする「万里の長城」の建設を指揮した。蒙恬は始皇帝の信任篤い老将軍であったが、始皇帝の死後、李斯と宦官の趙高の策謀によって自殺に追い込まれた。 |

| 南海郡 | 秦の始皇帝が遠征軍を送り、華南からベトナム北部においた3郡の一つ。現在のほぼ広東省に当たる。あとの2郡は広西省一帯の桂林郡と、北ベトナムの象郡。秦末にはその混乱に乗じて、南越国が自立したが、前111年に漢の武帝によって征服された。漢の武帝は、南越国の領域だった中国南部から北ベトナムにかけて南海郡以下の9郡を置いて、直轄統治を行った。 |

| B 秦の滅亡

| 前210年、始皇帝の後を継いで二世皇帝が即位したが、翌前209年7月、陳勝・呉広の乱が勃発すると、各地で農民反乱が続き、秦は一挙に崩壊する。陳勝・呉広の反乱軍は内部対立から瓦解したが、それに呼応して決起した劉邦や項羽などの勢力は強大となり、秦の中心地関中を目指し進撃し、前207年8月咸陽が陥落し秦帝国は滅亡した。統一以来わずか15年であった。

Epi 秦滅亡のドラマ 不老不死を願った始皇帝であったが、前210年巡幸先の河北で死去した。50歳。死に当たって始皇帝は長子扶蘇を次の皇帝にする勅書を作っていた。扶蘇は匈奴に備えて北辺の守りに就いていたが、人望があり、丞相の李斯の焚書坑儒などの政策に反対し、宦官を嫌っていた。そこで李斯と宦官の趙高は始皇帝の死を極秘とし、勅書を偽作して末子の暗愚な胡亥を皇帝に仕立て、扶蘇は謀反の罪で死罪にさせられた。こうして胡亥が即位して二世皇帝となったが、宦官の趙高のみを用い、李斯を遠ざけるようになった。李斯は二世皇帝に法家の厳格な政治をもとめる直言をしたがいれられなかった。翌年、陳勝・呉広の反乱がおこると、たちまち反乱は全土に拡大、二世皇帝は李斯を反乱軍に通じていると疑い、前207年、その一族とともに処刑してしまった。有能な官僚を亡くした秦は急速に求心力を失った。一人実権を握った趙高は、二世皇帝を殺害し、甥の嬰を秦王としたが、嬰は逆に趙高が反乱軍に内通していると疑い、即位礼の日に趙高を暗殺してしまう。そのような混乱のさなか、関中に進撃した劉邦の軍が咸陽に入り、秦王嬰は降伏した。ついで関中に入った項羽の軍は嬰以下の王族を殺し、咸陽の都城と阿房宮を焼き払い(その火は三ヶ月燃え続けたという)、驪山陵をあばいて財宝をことごとく奪い取った。 |

| a 兵馬俑

| 1974年、始皇帝陵の東、約1.5kmあたりの地点で農民が井戸を掘っていたところ、地下約5mのところから壊れた陶製の人物像の破片が出てきた。これが端緒となって発掘が行われたところ、巨大な遺構が発見され世界を驚かせることとなった。これが始皇帝の兵馬俑坑である。4つの坑道が発見されているがその中で最大の第1号坑は長さ230m、幅62m、深さ5mで、その中に約6000体の陶製の兵士と馬の像が整然と並べられていた。俑(よう)とは陶製の人形のこと。それらは等身大よりややおおきく、一人一人の表情の違う、個性を持っていた。この兵馬俑は、文献には記されておらず、まったく未知のものであったので人々を驚かせた。始皇帝陵(驪山陵)は盗掘されていたので、この発見が秦の始皇帝の権力のあり方を示す大きな資料となった。 |

| b 陳勝・呉広の乱

| 前209年、秦の支配に対して起こされた農民反乱。この後に中国で続く、農民反乱の最初のものとして重要。その首謀者陳勝と呉広はいずれも貧農出身。かれらが反乱を起こすとたちまち中国全土で秦の圧政に対する不満が噴出して、各地で呼応する反乱が起こった。陳勝と呉広の軍は内紛から瓦解し、鎮圧されたが、それに誘発された農民出身の劉邦の挙兵、また楚の王族であった項羽の挙兵などが一挙に秦を滅亡させることとなる。 |

| 陳勝

| 秦王朝に対する反乱である陳勝・呉広の乱を起こした人物。河南の貧農出身であったが軍隊に徴発され、任地に赴く途中、大雨に遭って入営に遅れ、そのままでは死刑になると考え、仲間の呉広とともに兵士に反乱を呼びかけた。前209年に蜂起し、引率の隊長を斬り、陳勝が将軍、呉広が都尉となって群衆を扇動した。そのときの言葉が「王侯将相いずくんぞ種あらんや」である。たちまち数万の大軍となると、陳勝は王位につき「張楚」という国号を称した。また各地で呼応する反乱が起こった。しかし、陳勝・呉広は力を持つと昔の仲間を無視するような態度に出たため二人とも部下に殺され、反乱は内部から瓦解した。

Epi. 燕雀いずくんぞ鴻鵠の志を知らんや 陳勝は人に雇われて土地を耕す貧農であった。一緒に働いていた男に、「もし富農になってもおまえのことを忘れないぞ」といったが「貧農の身で何を言うんだ」と相手にされなかった。そこで陳勝は言ったのがこの言葉。「つばめやすすめのような小さな鳥にはおおとりの志がわかるものか」という意味であり、反骨精神を表す言葉として有名である。 |

| c「王侯将相いずくんぞ種あらんや」 | 陳勝・呉広の乱の時に、陳勝が農民らに呼びかけた言葉。「国王や諸侯、将軍や丞相などといいてっても、そのような人種が最初からいたわけではない」という意味であり、身分や血統を否定して人間の平等を主張したもの。農民たちに秦帝国に対する反乱を扇動することばであったが、事実、春秋戦国時代を経て、かつての王族や貴族階級に代わって農民層が自立し始めたという社会的な変動をしめしている。陳勝・呉広の反乱は失敗するが、このような階級変動の波の中から登場したのが「農民皇帝」劉邦、つまり漢の高祖である。 |

| d 項羽

| 項羽はかつてのその国の将軍の血筋を引く人物。前209年、陳勝・呉広の反乱に呼応し、楚国の復興を掲げて江南(長江南岸)で挙兵した。その血統と指導力で各地の反乱軍の中心として頭角を現し、一方の有力者沛公劉邦と覇権を争うこととなった。両者は咸陽を目指して先着を争ったが、先に劉邦の軍が関中に入り、項羽が遅れて入り、前207年、秦を滅亡させた。項羽は楚国を再興させ、劉邦を漢王に封じた。その後、両者は激しい攻防を繰り返し、最終的には前202年、垓下の戦いで劉邦に敗れ自殺する。 |

| e 劉邦

| 劉邦は農民の出身で、現在の江蘇省沛県の出身。若い頃遊侠の徒(つまりヤクザ)となり、諸国を流浪した。故郷に帰って役人となり、始皇帝の驪山陵造営に動員され、村民を率いて行ったが、途中逃亡するものが多く、彼も彼らを率いて盗賊となってしまった。おりから陳勝・呉広の反乱が起こると、それに呼応して前209年9月、故郷の沛で挙兵した。一方の有力者項羽と競って関中を目指し、さきに咸陽を陥れた(前207年)が、遅れて咸陽に入った項羽に支配権を譲り、漢水の上流、漢中地方が与えられ、漢王を名乗った。そこを足場に力を蓄えた劉邦は関中に進出し、以後項羽の楚と激しく争った。何度か敗北し、危機に陥ったが、蕭何、韓信や紀信などの家臣に救われた。最終的に両者の戦いは前202年の垓下の戦いで劉邦が勝利し、漢による中国統一に成功し、代皇帝高祖となり、一代で漢帝国の基礎を築いた。農民出身で皇帝となったものは中国の歴史で二人しかいない。漢の高祖劉邦と、明の太祖朱元璋である。 → 高祖・高祖の統一政策 |

| 垓下の戦い

| 漢の劉邦と楚の項羽は、和議を成立させ、それぞれ軍を引くこととしたが、劉邦が一方的に約束を破り、背後から楚軍を攻撃し、ついに項羽の楚軍を垓下(安徽省)に追いつめ包囲した。「四面楚歌」の話はこのときのことである。前202年のこの戦いで、漢の劉邦の優位が確定する。重囲を脱した項羽は故郷の江南を目指したが、長江(揚子江)北岸の烏江で漢軍に追いつかれ、乱戦の中自殺した。 |

| f 漢の統一(前漢) | 農民出身の劉邦が、前202年、秦に代わって樹立した中国の統一王朝。都は渭水盆地の長安。劉邦は皇帝となり漢帝国を創始、また功臣を諸侯として各国に封じるとともに直轄領には郡県をおく、郡国制をとり支配権を安定させた。その後、呉楚七国の乱を平定したことによって諸侯の力をおさえ、実質的に郡県制を全土に施行して中央集権的な支配を実現させ、第7代武帝の時代(前1世紀)に全盛期を出現させた。武帝時代にはその支配領域を拡大し、大帝国を出現させ、周辺諸民族を支配した。特に西方の中央アジア方面に進出して匈奴を圧迫、シルク=ロードを制圧して東西貿易を行った。しかし次第に宦官と外戚が皇帝の政治を左右するようになり、また外征が財政を脅かし、紀元後8年に外戚の王莽に帝位を奪われた。これまでを前漢と言い、紀元後の後漢と区別する。後漢は3世紀に滅亡するが、前漢と合わせて約4世紀にわたって中国を支配し、周辺の諸民族に大きな影響を与えたので、「漢」の名称は現在まで中国を意味する語句として定着している。 |

| f 漢 | 「漢」は、漢文、漢語、漢字などのように「中国」を意味する文字として用いられるが、本来は「漢水」という川の名前にちなんだ地域名で、紀元前206年に劉邦が項羽から「漢王」という称号を与えられてから、一つの王室のシンボルとなった。そして漢王朝の樹立にともない、「漢」は中国王朝を象徴する用語となった。「漢」は王朝としては消滅したが、周辺の異民族集団との交流のなかで、中国の王朝、その領域および文化を複合的に象徴する用語として生き残った。中国王朝が「漢」地の文化をもつ人びとによって創られた時代は、中国王朝=漢、中国王朝の民=漢人とされたが、征服王朝では中国王朝=漢という前提が崩れ、「漢人」の意味は「漢地の文化をもつ人」に限定されるようになり、元代の漢人にはその前の金の支配領域にいた漢民族や女真族を意味していた。<王柯『多民族国家 中国』岩波新書 2005 p.26-28> |

| g 高祖

| 項羽を滅ぼして天下を統一した漢王劉邦は、前202年、皇帝の位についた。同時に夫人を皇后、長子を皇太子とした。皇后、皇太子の語はこれが最初である。高祖は漢帝国の初代皇帝であるが、その死後はしばらく不安定な状況が続く。高祖の皇后で2代恵帝の母の呂后が実権を握り、その一族が進出したからである。しかし、呂后の死後、劉王室と功臣周勃、陳平らが呂氏一族を倒し、第5代の文帝が即位してようやく安定した。(前180年の呂氏の乱) → 漢の高祖の統一政策

中国王朝の皇帝名:なお、「高祖」は漢の初代皇帝としての廟号(廟=みたまや、の名前。ビョウゴウ)である。かれは人名としては劉邦で、死後の皇帝の廟号である「高祖」と言われるようになったが、歴史上は生前も高祖として説明している。以下の各王朝の始祖も廟号として「高祖」と言われるのものが多く、唐の李淵もそうである。他に太祖という廟号も多い。なお、一般の皇帝の名前の文帝とか武帝というのは、諡号(シゴウ、おくりな)といい、死後に皇帝の徳を称えて贈られる称号であるが、やはり歴史記述上は生前から使用する。 |

|

| カ.漢代の政治

|

| A 高祖の統一政策 | 漢の高祖(劉邦)は皇帝となると同時に、一族と功臣を、諸侯王としてその地の支配権を与えた。また直轄地には秦と同じ郡、県を置いて官吏を派遣して支配した。これが郡国制である。このように高祖は、秦の始皇帝のような中央集権体制をとることはせず、それ以前の封建制を残して妥協をはかり、現実的な統治策をとったといえる。また、北方の匈奴に対しては、前201〜200年の作戦に失敗し、高祖自身が平城(現在の大同市)付近で冒頓単于の軍に7日間にわたって包囲され、屈辱的な和約で解放されてから、攻勢をとることが出来ず和平策をとった。

漢の中央政府の機構は、皇帝の下で行政全般を統括するのが丞相(じょうしょう)、それを補佐し、管理の監督に当たるのが御史大夫(ぎょしたいふ)、軍事面の統括者が太尉(たいい)であった。地方官として、郡には郡守、県には県令が派遣された。 |

| a 長安

| 現在の西安の北方にある漢帝国の都城。渭水地方(関中)の中央に当たるが、この地方は周王室、秦帝国の中心地として重要な地域であった。高祖のときに都城の建設が始まったが、完成したのは第2代の恵帝のとき、前190年であった。現在は遺跡となっているが、その規模は、東壁5940m、南壁6250m、西壁4550m北壁5950mの不規則な形で、その各辺に門があり、南西部に宮殿の未央宮(びおうきゅう)の台地がある。長安城内には東西に市がもうけられ、商業地域とされた。後漢では都は洛陽に移るが、西魏・北周の都となった後、隋の文帝はこの近くに、大興城を建設し、さらに唐の都長安として継承され、現在の西安につながる。 |

| b 郡国制

| 漢帝国の初代、高祖の統一政策の中心となった地方行政制度。皇帝の直轄地としての関中には、郡県制をしき、官吏を派遣して直接支配し、それ以外の地には一族や功臣の有力者を諸侯王として配して世襲的にその地の支配権を任せる封建制を復活した。彼らはそれぞれ王と言われ、その治める地域は国と言われた。このような封建制と郡県制をあわせたものが郡国制である。漢のはじめは、皇帝の直轄地が十五郡、諸侯王に与えられたのは三十余郡であったというが、高祖は少しずつ諸侯王の領地を奪い統制を強めようとし、その後、呉楚七国の乱で諸侯王の勢力を抑えることに成功してから、漢は全土を郡県制的に直接統治することができた。

Epi. 長沙の馬王堆漢墓 1971年に中国の湖南省長沙市の馬王堆で前漢時代の墳墓が発掘された。精巧な棺や美しい絵が織り込まれた布帛など多数の副葬品と、女性のミイラが出土し、人々を驚かせた。これは、前漢の諸侯王の一つ長沙王の夫人の墳墓であろうと言われている。長沙王は、多くの諸侯王が漢王室によって滅ぼされた中、最後まで残った諸侯王であった。 |

| c 呉楚七国の乱

| 漢の第6代景帝の即位後、前154年に、有力な諸侯王国のうちの、呉・楚・趙など、中国東南部の七国が、中央政権に対して連合し、挙兵した内乱。各国の王は劉氏一族で高祖によって国王として封じられた者の子孫であった。当時の中国を二分する内乱となったが、彼らが中央政府に反発したのは、中央政府が諸侯王の封地を削減して皇帝の直轄地を拡大しようとしたからであった。 しかし反乱はわずか三ヶ月で失敗し、鎮圧された。それを境に漢帝国の諸侯抑圧策は強化され、次の武帝の時代には実質的には郡県制とおなじ中央集権体制となる。 |

| d 郡県制

(漢) | 呉楚七国の乱を鎮圧した漢帝国では、直ちに郡国制が廃止されたわけではなかったが、実質的に諸侯王の力は削減され、中央集権的な郡県制が実施されることとなった。まず、諸侯王の各国はその領域を縮小させられ、また国王の下で統治に当たる官吏は、中央から派遣されることとなった。これによって諸侯王は名目的な支配権を持つのみとなった。 |

| B 武帝の統治 | 武帝は漢帝国の第7代の皇帝。前141年に即位したときはわずか16歳であった。曾祖父高祖のつくった漢帝国の支配を安定させることに満足せず、大帝国に脱皮させる斬新な策を次々と打ち出した。まず、他の諸子百家の説を退け、董仲舒の意見をいれて儒家のみを尊重する路線(その官学化)を打ち出し、帝国の路線を明確にした。また対匈奴の積極策を模索し、張騫を西域に派遣した。張騫の帰国は十数年後となるが、匈奴への攻勢を可能にした。西域の他、ベトナムの南越を滅ぼして日南郡などを置き、朝鮮にも侵出して楽浪郡以下の四郡を置いて直轄領とした。このように武帝時代には、その版図を中華以外の世界に拡大し、文字通り漢帝国を出現させた(もっとも武帝自身は長安にいて、一度も戦陣に臨んだことはない)。外征と土木事業を進めるために、重税策を取り、また塩・鉄・酒の専売制や均輸法・平準法、五銖銭の発行などによって財政の安定を図った。最初の年号「建元」を制定したのも武帝であり、中国の皇帝政治の原型を作り上げたと言っていい。武帝の統治は54年間(中国の皇帝で半世紀を超えて在位したのは、武帝以外に、清朝の康煕帝と乾隆帝だけである)におよび、前87年に死去した。 |

| 年号 | 年号は正しくは元号といい、漢の武帝が紀元前114年に、即位した紀元前140年にさかのぼって「建元」という年号を建て、元年としたのに始まる紀年法(年代を数える方法)である。それ以後、中国の各王朝の皇帝は、祥瑞(めでたいしるし)が現れたり、災難が起こったりすると、年号を改めた。それを改元という。改元は皇帝の専決事項で、皇帝が天命を受けて世を支配していることを示すことであった。中国の周辺のアジア諸国も、国家の形成とともに年号(元号)を制定した。年号を立てることは独立国家であることを表明することであったので、逆に中国の王朝に服属すると、独自の年号をやめ、中国王朝の年号を用いたわけである。日本では、大化の改新の時の「大化」が正式な年号の最初である。中国では明の太祖洪武帝が一世一元の制(皇帝一代に一つの年号)として皇帝在位中の改元は行わなくなった。日本でも明治天皇から一世一元の制となった。年号(元号)は本家の中国では清王朝の滅亡(1912年)以後使用されなくなり、他のアジア諸国でもなくなったが、現在日本のみが使用し、しかも「元号法」(1979年生制定)まで制定し、一世一元の制を守ろうとしている。 |

| a 匈奴

(匈奴帝国) | 中国の北方、モンゴル高原で遊牧生活を送っていた匈奴は、秦の始皇帝が中国を統一した前3世紀の終わりごろ、部族統一をなしとげ強力な国家を形成していた。彼らは騎馬民族で馬上から弓を射ながらの攻撃は農耕民である漢民族の脅威となっていた。始皇帝は将軍蒙恬を派遣し、匈奴の勢力をオルドス地方から追い払い、またその南下に備えて万里の長城を建設した。匈奴はいったん勢力が衰えたが、中国本土で項羽と劉邦が争っている間に勢力を盛り返し、冒頓単于のもとで強大な遊牧国家を形成し「匈奴帝国」を実現させた。前201〜200年漢の高祖は匈奴帝国の冒頓単于と戦って敗れ、漢宗室の女性を公主(天子の娘)として単于の妻とし、毎年一定の贈り物とともに匈奴の王に贈るという屈辱的な和を結んでいる。それ以降漢と匈奴帝国は対等な外交関係をとることとなった。一転して武帝は対匈奴強攻策に出て、前129年以来、衛青、霍去病(かくきょへい)らの諸将軍に大軍をつけて討伐軍を送り、匈奴を圧迫し、西域に進出した。また匈奴を挟撃する目的で張騫を大月氏国に派遣した。この武帝によるたび重なる討伐を受けたため、匈奴は次第に衰退し、紀元後1世紀頃には東西に分裂する。 → 匈奴の分裂 |

| b 張騫 | ちょうけん。前漢の武帝の命令で、匈奴を挟撃するため、大月氏国に派遣された。大月氏国は中央アジアのアム川上流のソグディアナやバクトリアにあった。張騫は武帝の即位間もない前139年ごろに第1回の遠征に出発したらしい(出発の記録はない)。張騫は途中匈奴に捕らえられ10年あまりを過ごし、武帝の匈奴攻撃がはじまった混乱に乗じて脱出し、さらに西方に向かい、大宛(フェルガナ)を経て大月氏国に到達した。大月氏は匈奴に追われて西遷したのであったが、張騫の説得に応じず、同盟は成らなかった。張騫は帰途再び匈奴に捕らえられたが脱出し、前126年に帰国した。続いて前115年、今度は中央アジアの烏孫への使節として第2回の遠征を行った。今回は烏孫との同盟を締結するのに成功し、帰国後の前114年に死去した。張騫の遠征によって、大月氏や大宛、烏孫などの実体が報告され、西方との交易の道が開かれ、武帝は本格的な西域経営に乗り出すこととなる。 |

| c 西域

| → 第4章 1節 遊牧民とオアシス民の活動 西域 |

| d 大月氏

| 前3世紀の末に冒頓単于率いる匈奴に敗れた月氏の主力は西方に逃れ、天山山脈の北のイリ地方に移動した。それを大月氏と言う。大月氏はさらに烏孫に追われ、パミールを超えてアム川上流のソグディアナからバクトリアに入った。バクトリア王国を滅ぼしてこの地を支配していたトハラ(トカラ)国(張騫の伝えた大夏か)を滅ぼし大月氏国を建設した。前2世紀の後半には漢の武帝が派遣した張騫は、大月氏国にいたり、匈奴を挟撃することを誘ったが、大月氏国はそれに応えなかった。大月氏が匈奴に追われたのは50年前であり、今では商業都市サマルカンドなどを支配して豊かであり、再び匈奴と事を構える気はなかったかららしい。その後、大月氏の一族と言われるクシャーナ人が台頭し、後1世紀にバクトリアから北インドにかけてクシャーナ朝を成立させた。なお、中国ではこのクシャーナ朝も大月氏国と呼んでいる。 |

| 烏孫

| 烏孫(うそん)はトルコ系と考えられている中央アジアの遊牧民。漢代には天山山脈の北方にいた。匈奴の支配に属し、月氏を追ってイリ川流域を支配した。前2世紀末には張騫を派遣した漢の武帝と結び、その西域進出を助けた。その後、5世紀に柔然に追われてパミール高原の西に逃れたらしい。 |

| e 敦煌

| 漢の武帝がおいた西域の四郡の一つ。他は、武威、張掖、酒泉。現在の甘粛省の西端で、いわゆる河西回廊の終点にも当たる。ここから先がいわゆる西域に属し、漢の西域進出の基点となった。敦煌の石窟寺院とは、街の南東にある莫高窟のことであり、4世紀から14世紀にわたる仏教遺跡としても名高い。その石室の一つから、唐時代の古文書(敦煌文書)が多数発見されたことでも有名である。 |

| f 大宛(フェルガナ)

| フェルガナは中央アジアのアラル海に注ぐシル川上流の盆地で、イラン系遊牧民が生活していた。大宛はその中国名で、張騫は大月氏に行く途中に大宛に至り、帰国後の報告で大宛は馬の産地で、汗血馬という名馬がいると聞いた武帝は、将軍李広利を派遣して、それを獲ようとした。フェルガナはその後、遊牧国家の突厥に支配され、次第にトルコ化する。9世紀にはトルコ系のカラ=ハン朝がパミールの東側から侵出し、この地からさらに西トルキスタンにも支配を及ぼし、同時にイスラーム教を受容した。その後、カラ=キタイ、モンゴル帝国のチャガタイ=ハン国、ティムール帝国と諸王朝の支配を受けた後、ウズベク人が東方から侵入した。ティムール朝の一族でフェルガナの領主であったバーブルはそのためここを追われ、一時サマルカンドにはいるがそこもウズベク人に追われて、後にアフガニスタンのカーブルを経てインドに入りムガル帝国を建設することになる。ウズベク人はフェルガナのコーカンドに1710年にコーカンド=ハン国を樹立させブハラ=ハン国、ヒヴァ=ハン国と鼎立した。1867年、ロシアによって滅ぼされ、以後ロシアのトルキスタン総督府の支配を受ける殖民地となった。ソ連時代にはウズベク、キルギス、タジクの各共和国に分けられ、現在も複雑に国境線が引かれており、フェルガナの中心部はウズベキスタン共和国の西端に属している。

Epi. 汗血馬 汗血馬とは、一日よく千里を走り、ひとたび走れば血の汗を流す、という名馬のこと。匈奴との戦いで、質の高い馬を求めていた武帝は、張騫からその話を聞き、ぜひその馬を獲たいと考え、将軍李広利に指揮させた大軍を大宛に派遣し、一度は失敗したものの二度目の攻撃で大宛を降伏させ、良馬を得ることが出来たという。 |

| 衛氏朝鮮

| 朝鮮半島における最初の国家は箕子朝鮮(きしちょうせん)といわれるが、戦国時代に七雄の一つ燕の支配を受けるようになった。漢の高祖の末年、燕人の衛満が、箕子朝鮮の王を追放し、王険城(現在のピョンヤン付近)を築いて半島の北西部を支配するようになった。これが衛氏朝鮮である。漢帝国ははじめ衛満を朝鮮王として関係を持った(冊封体制)が、漢の武帝は前109年、朝鮮を直接統治しようとして大軍を送り、2年にわたる包囲によって王険城を落とし、衛氏朝鮮を滅ぼした。現在、韓国では衛氏朝鮮は実在が確実な最初の韓民族の国家とされている。 |

| g 楽浪郡

| 衛氏朝鮮を滅ぼした漢の武帝は、前108年その地に郡県制をしいて直接統治を行った。そのときおかれたのが楽浪郡、玄菟郡、臨屯郡、真番郡の四郡であるが、朝鮮人の抵抗もあって、四郡を楽浪郡と玄菟郡の二郡に縮小せざるを得なかった。その後、楽浪郡が朝鮮半島支配の拠点として存続する。前2世紀の末、漢の支配が朝鮮半島に及んだことは、当時弥生時代で農耕が始まり、国家の形成の段階に入っていた日本列島に大きな影響を与えた。『漢書』地理志に、「楽浪の海中に倭人あり、分かれて百余国となる。歳時を以て来たり献見す」とあるのが日本人が中国の史書に現れる最初である。3世紀の初め、遼東で独立政権となった公孫氏が、南半分を支配して帯方郡としたが、313年に北方に起こった高句麗に滅ぼされた。 |

| h 南越

| 南越とは、秦の始皇帝が華南に設置した南海郡などの3郡が秦末の混乱に乗じて、越人(ベトナム人)が前203年に自立したもの。現在の広東・広西両省から北ベトナムの地域を支配していた。漢は高祖以来、南越王を封じ、その臣下として支配した(冊封体制)。前112年、漢の武帝は大規模は南越の内紛に乗じて討伐に着手、10万の大軍で都(現在の広州市)を征服して南越は滅亡した。この広東・広西両省からベトナム北部に及ぶ広大な地域が漢の直接支配下に入り、九の郡が置かれることとなった(南海九郡という))。ベトナム北部には交趾、九真、日南の三郡がおかれ、漢人の太守が派遣された。後漢時代にこの地で漢人の支配に対するベトナム人の反乱である徴姉妹の反乱が起きるが鎮圧され、中国によるベトナム支配は、1009年の大越国の独立まで続く。 |

| i 専売制

| 漢の武帝が財政再建のために、塩・鉄・酒の三品目を政府の専売品とした政策を言う。この三品目は生活必需品であったので、専売の利益は大きく、漢の財政の再建に役立った。この策を建言したのは均輸・平準法と同じく桑弘羊(そうくよう)という人物だった。桑弘羊らの政策は、国家が経済に関与することであるので、商人たちには反対の意見も多く、武帝の死後に論争が起こった。両者が激しく議論したことを記録した書物が『塩鉄論』である。この議論の結果、塩と鉄の専売制は継続されたが、酒の専売は廃止となった。 |

| 塩・鉄・酒 | 前120年、衛青と霍去病による匈奴平定作戦が展開されている最中に、武帝はまず塩と鉄の専売制に踏み切った。塩は各地の生産者から政府がすべて買い上げ、政府の手で販売した。鉄はその製造も国が独占し、国が販売した。農民は農具と塩を国から買わなければならなくなり、その利益は国収入となった。専売制では塩と鉄が特に重要で、あわせて「塩鉄」という。酒の専売はその後、前98年に制定された  (かくこ)→文字拡大法によって専売とされた。 (かくこ)→文字拡大法によって専売とされた。 |

| j 均輪法

| 漢の武帝の財政安定策の一つ。ある産物が余っている地域からは強制的に貢納させ、それを不足するところ(その価格がたかくなっているところ)で安く売って物価の均等化を図ったもの。その収入は政府の財源となった。 |

| k 平準法

| 漢の武帝の財政安定策の一つ。ある商品が価格が低落したときに政府がそれを買い取っておき、物価騰貴時に売り出して、物価の安定を図る策。同時に財政収入にも充てた。 |

五銖銭

|

漢の武帝の時に発行された貨幣。漢ははじめ、始皇帝の半両銭を踏襲したが、貨幣の不足から民間の鋳造を許した。また、諸侯国にも貨幣の発行を認めた。その結果貨幣制度が混乱し、貨幣価値が低下したので、たびたびの改鋳の末、武帝の時代の前119年、五銖銭が制定された。重さを五銖とさだめ、表面に五銖の文字を鋳出した円形に四角の穴がある。さらに漢は、諸侯国での貨幣鋳造を禁止し、五銖銭だけを正式の通貨とした。その結果、漢の通貨制度は安定した。この形式は以後の中国貨幣の基本として、唐のはじめの開元通宝(621年制定)まで700年にわたって踏襲された。 |

| 限田策 | 前漢の末期にとられた大土地所有制限法。豪族の大土地所有の進行は、自作農民からの納税に依存する国家財政にとっては大きな障害であるので、董仲舒は武帝に対し土地所有の制限=限田の必要と奴隷所有の禁止を提言した。しかしこの時は実施されず、あらためて前漢末の哀帝の時、前7年に発布された。土地所有の最高限度額を30頃(けい)=137ヘクタール、奴婢の所有額は諸侯王は200人まで、列侯などは100人まで、その他は30人までとする。また商人には土地所有を禁止した。これは3年間の時限立法であったが、土地と奴隷の価格は暴落し、多くの反対があって実効力はなかった。特に外戚や宦官の反対が強かった。王莽の新が周の井田制を復活させたのも豪族の土地独占防止の施策であったが、短命に終わった。後漢から魏晋南北朝を通じて進んだ豪族の大土地所有に対して、限田策を発展させて土地公有制を実現しようという動きは、西晋の占田法・課田法、北魏の均田制をへて、隋・唐で実現し、豪族社会から貴族社会に移行していく。 |

| C 漢の衰退

| 漢帝国は強大な皇帝権力のもと、すべての人民を直接支配するという専制国家であり、それを支えたのは、春秋・戦国時代に鉄製農耕具と牛耕の普及とともに氏族制度が崩壊し、かわりに形成された家族労働によって耕地を経営する農民層であった。しかし、前1世紀になると、このような農民層も重税・徭役・軍役などによって次第に疲弊し、貨幣経済の活発化はそのような弱小農民を没落させた。一方で、土地を集積し、奴隷を所有した豊かな層は「豪族」として力を伸ばすようになった。そのような社会の変化に加え、中央では宮廷の宦官と、儒教理念を掲げる官吏との対立が激しくなり、また皇帝政治も宦官や外戚に左右されるようになって、動揺し、後8年、外戚の王莽によって帝位を奪われ、漢は滅亡する。 |

| a 宦官

| 宦官とは、去勢された男性で、宮廷に奉仕する人を言う。中国を始め、インドやオリエント世界、ギリシア、ローマ、イスラム世界、トルコなど国家に広く見られる存在であった。最も有名なものが中国の宦官で、その起源は、殷代の甲骨文字に宦官を示す文字が見られるので、そこまでさかのぼることができるという。宦官は、本来は異民族の捕虜を去勢して宮廷に仕えさせることと、罪を得て宮刑という去勢される刑罰に処せられ、宦官となる場合とがあった。後者で有名なのは、漢の武帝の怒りを買って宮刑にされた司馬遷である。中国の各王朝の宮廷では、皇后を中心とした後宮に出入りでき、皇帝の身の回りの世話をする役目をもって、次第に発言力を強めていった。宮刑は隋代に廃止されたため、唐代からは民間で去勢された人物を地方ごとに献上させるようになった。宮廷への供物として宦官にさせられたのは、福建省や広東省など南方の貧しい人々が人身売買された例も多いという。やがて自ら希望して宦官となる(自宮という)ものも多くなったが、それは富貴と権勢を求めてのことであり、その求めに応じて去勢を施す専門職が現れたりした。中には、貧しい親が子供の将来を思って宦官にすることや、老後の生活の安定を願って自ら宦官になることも多かった。宦官が政治に関与して、発言権をましたのは、漢の武帝の時代に、司馬遷が中書令という重職(皇帝の秘書官)に就いたことから始まる。彼らは次第に組織を作り、外戚の勢力や、官僚(彼らは儒教の理念から宦官に反対した)たちと対抗するようになり、次第に政治の混乱の要因となっていった。後漢では、紙を発明したとされる蔡倫も宦官であったが、宦官と官僚の争いが激しくなり、党錮の禁などの対立が生じた。以後の各王朝も同様に、宦官の存在は政治を左右する場合もあった。 → 明の宦官

Epi. 宦官はなぜ日本に存在しなかったか 上記の説明は主として三田村泰助著『宦官』に拠った。この書には、上記の他、宦官でも結婚したこととか、明代には宦官学校があったなど、興味深い話が多い。同書の最後で、著者は、宦官はなぜ日本に存在しなかったか、を論じている。それによると、日本には周辺の異民族を捕虜にして宦官にすることがなかったこと、つまり島国であったことを原因としてあげている。また、日本が輸入した唐の文化のうち、刑法では唐の五刑である笞・杖・徒・流・死はそのまま採用したが、宮刑はない。それは宮刑は隋代に廃されたからである、と説いている。<三田村泰助著『宦官−側近政治の構造−』1963 中公新書> |

| b 外戚

| 皇帝の后である皇后の出身した一族のことを言い、特に皇太子が生まれれば、時期の皇帝の義父の立場となるので、皇后を通じて政治に介入することが多くなる。漢代には、宦官と並んで政治の腐敗の原因とされたが、その始まりは、武帝にあるという。武帝の皇后は衛皇后といったが、武帝はその弟の衛青をとりたて、最高の武官職である大将軍に任命した。その後、衛氏一族は大貴族にのし上がり、甥の霍去病も将軍として名をあげ、その弟霍光は武帝の次の昭帝の摂政となった。これ以降、漢では皇帝の母系である外戚が制度化され、大きな発言権を持つに至った。前漢を滅ぼした王莽も、外戚として勢力を伸ばしたものであった。 |

| D 新の建国 | 西暦8年、漢の外戚であった王莽がたてた王朝。『周礼』(しゅらい)による復古主義的な政策をとったが現実性を欠き、いずれも失敗し、各地の農民の反乱、豪族の離反を招き、わずか15年で滅亡した。 |

a 王莽

→莽は正しくは であるが通常は略字で表記される。 であるが通常は略字で表記される。

→正字の拡大 | 漢の第十一代元帝の皇后王氏の一族であった王莽(おうもう)が、次の成帝の外戚となって台頭した。前1年、哀帝の死後、幼少の平帝を擁立して実権を握るが、ついに平帝を毒殺し、8年、皇帝となり「新」王朝を建てる。井田制を復活させて豪族の大土地所有を制限しようとするなど、周代を理想とする復古的な姿勢をとり、豪族の離反が続き、さらに18年に農民反乱である赤眉の乱が起こり、23年長安で自殺した。

Epi. 王莽と讖緯説 前漢の終わり頃、讖緯説→文字拡大という不思議な予言が流行した。古来の陰陽五行説に儒教的な要素を加え、何事も天の意志をおみくじのようなもので占うことができる、という俗信である。その讖緯説を最大限利用したのが王莽であった。あるとき井戸の中から「王莽を皇帝と為せ」と朱書された石が出てきたり、漢の高祖廟から「王莽は真天子である」と記された銅箱が見つかるなどの現象が続いたのを、天の符命であるとして王莽は皇帝となったのだが、もとよりこれらは工作したことであった。それを仕組んだ人間は真相がバレるのをおそれた王莽によって殺されたという。最もこのような話は王莽を倒しして建国された後漢の時に編纂された『漢書』に書かれていることなので、割引して考えなければならない。王莽は稀代の悪漢というイメージだが、政治家としては大土地所有の制限を進めたり、貨幣の発行を行ったり(王莽の時発行された貨泉という銅銭は日本でも発掘されている)しており、評価すべき点もある。 |

| b 赤眉の乱

| 王莽の新王朝に対して各地で起こった農民反乱をが合体したもの。18年に山東省一帯で飢饉が起こったのを機に、農民反乱が始まった。その中心となったのは貧農や、農家の次男、三男など、社会的に不遇だった農民たちであった。彼らは王莽軍と戦うときに、眉を赤く染めて目印としたので、この反乱を「赤眉の乱」という。眉を赤く塗ったのは、漢王朝は火徳と考えられていたので、漢王朝の復活を願ったものと思われる。反乱軍は10万を超える勢力となり、新の政治に不満を持つ豪族の反乱と結びつき、長安を攻略、王莽を自殺させ新王朝は滅亡した。しかし、豪族は農民反乱軍の鎮圧に転じ、27年、劉秀の軍によって鎮定された。 |

| E 後漢 | 25年、王莽に一時帝位を奪われた漢王朝は、その一族の劉秀が赤眉の乱を鎮定して帝位につき、復興させた。これ以降を後漢という。都は長安から東方の洛陽に遷された。1世紀から2世紀初めにかけ、国力を安定させ、匈奴や西域諸国を服属させ、かつての漢の栄華を取り戻した。この時期は地中海世界ではローマ帝国が繁栄した時代であり、後漢が西域に派遣した班超の部下の甘英は地中海まで到達したとも言われ、また日南(ベトナム)に来航して洛陽に入貢した使節を送ったという大秦王安敦はローマ皇帝マルクス=アウレリウス=アントニヌスであると考えられている。しかし、前漢末と同じく宦官と外戚が依然として力を持ち、若年の皇帝が続いたこともあって衰退し、2世紀末の黄巾の乱を機に衰退し、220年に魏の曹丕に滅ぼされた。→ 後漢の衰退 後漢の滅亡 |

| a 劉秀

| 漢の皇帝の一族である劉氏に属し、河南の南陽の豪族であった。王莽が漢の帝位を簒奪すると、各地の豪族と連合して反王莽の兵を挙げた。はじめ農民反乱である赤眉の乱とも共同して王莽の軍を破り、25年に皇帝となり漢を再興した。その後、赤眉の乱を弾圧して、後漢の支配を安定させた。 |

| b 光武帝

| 劉秀が漢の帝位について光武帝となった。後漢の最初の皇帝であり、後漢が最も栄えてた時期の皇帝である(在位25〜57年)。『後漢書』東夷伝倭人条によれば、57年、倭人の奴国王が光武帝に朝貢し、金印を授けられたという。 |

| c 洛陽

| かつて東周時代に都となった洛邑。関中の咸陽や長安に対し、東都と言われ、中原を抑える要衝であった。後漢の光武帝はこの地を首都とした。その後、三国時代の魏、さらに西晋の都となる。五胡十六国時代には南匈奴の前趙の軍に占領された。華北を統一した北朝の北魏は始め北方の平城を都としたが、漢化政策を進めた孝文帝は中原を抑えるため洛陽に遷都した。また、隋の煬帝は、首都長安を西京、この洛陽に東京(とうけい)を築いた。また煬帝はこの地を基点に北に大運河の一つの永済渠を建設し、現在の北京方面や、高句麗への進出の拠点とした。唐時代も西の首都長安に対して東都とされた。 |

| F 後漢の衰退

| 後漢を衰退に向かわせたのは、外戚と宦官であった。桓帝、霊帝の代になると、彼らが実権を奪い、それぞれ私利私欲に走り権力闘争を繰り返していた。中央の政治でははじめは外戚の発言力が強く、皇帝が代わるごとに違った外戚が政治に介入した。それに不満な皇帝は、側近の宦官を頼るようになり、外戚と宦官の対立が深刻となった。また、官吏は儒教の学徒が多かったが、かれらも宦官を排除しようとしてかえって「党錮の禁」によって弾圧され、政治は安定しなかった。また後漢時代の社会では、前代からの豪族の進出がさらに進み、一方で貧民化した農民が多く、社会不安が強まり、太平道などの新興宗教が起こり、それに農民反乱が結びついて黄巾の乱が起こると後漢はそれを抑えることが出来ず、各地の豪族勢力を糾合した、魏・呉・蜀が勃興する。→後漢の滅亡 |

| a 党錮の禁

| 後漢末、宦官と儒教の学徒の官僚と対立した。官僚たちを党人と言い、党人が宦官によって禁固にされたので「党錮の禁」という。郷挙里選によって官人となった人々は儒教理念を掲げて実権を握る宦官勢力を批判した。彼らの選出基盤である全国の郷村でも宦官批判が強まった。危機を感じた宦官政府は、166年、弾圧に踏み切り、党人の中心人物李膺以下、200人あまりを捕らえ、投獄した。さらに169年には、李膺ら百名以上を処刑し、多くを再び投獄した。このような「党錮令」による党人派に対する弾圧は20年続き、黄巾の乱が勃発すると、後漢政府は党人と黄巾の賊が連携するのをおそれて、禁令を解除した。官僚と宦官の対立は、中国の歴代王朝でも続き、特に、明末の東林派と非東林派の党争が有名である。 |

| b 黄巾の乱

| 後漢末184年に起こった大農民反乱。生活に苦しむ農民を扇動したのは、張角の唱えた太平道という新興宗教であった。張角は「蒼天すでに死す、黄天まさに立つべし。歳は甲子にあり、天下大吉」をスローガンにして甲子の年(西暦184年)の3月5日に反乱を起こした。蒼天とは後漢王朝を意味し、黄天は「太平道」の信奉する神であった。彼らは「黄天」を象徴する黄色の頭巾を巻いて印としたので黄巾の乱という。河南省を中心とした反乱は河北省に及んだ。後漢政府は当時「党錮の禁」で捕らえていた党人(宦官と対立していた官僚たち)を許し、党人と農民反乱が結束することを防いだ上で、豪族の協力を得て12月までに黄巾の乱を鎮定した。その後も散発的な反乱が続いて中央政府の威信はなくなり、各地の有力豪族が自立して、動乱の時代に入る契機となった。 |

| c 太平道

| 張角が始めた民間宗教。罪を懺悔告白し、お札と霊水を飲み、神に許しを乞う願文を唱えると病が治る、というような現世利益を説いた。そのような具体的な救済法が民衆に受け入れられ、貧困と悪政に悩む民衆の心を捕らえたものと思われる。後漢末の社会不安の中で勢力を伸ばし、教団組織は軍団組織を兼ねるようになり、184年に後漢王朝の打倒を唱えて挙兵した。それが黄巾の乱である。張角もまもなく死亡し、太平道は後漢の武力によって弾圧されて消滅したが、同じころ四川省で起こった五斗米道とともに、後に中国の民間信仰である道教につながっていく。 |

| d 張角

| 河北省南部の鉅鹿の人。自ら「黄天」の神の使者であると称し、病気に悩む人々の治療に当たっていた。貧困に苦しむ民衆の心を捕らえた張角は「太平道」という新興宗教を組織し、数十万の信徒を得るまでになった。184年、黄巾の乱を起こしたが、鎮圧された。 |

| 五斗米道(天師道) |

太平道と同じ頃、四川省から陝西省にかけての一帯で起こった新興宗教の教団。その創始者張陵は、自らを天師と呼び、天・地・水の三神に罪を悔い改めの懺悔告白をすることで病気などの悩みから解放されると説いた。彼は信徒に五斗(約1リットル)の米を出させたので、教団を五斗米道と言われるようになった。彼らは太平道とも連携しながら挙兵し、黄巾の乱鎮定後も、張陵の子の張衡、孫の張魯の三代にわたって30年にわたって宗教王国を存続させ、215年に魏の曹操によって鎮定された。五斗米道は天師道とも言われ、道教に発展し、北魏の寇謙之の新天師道、南宋の正一教などに引き継がれる。 |

| 張陵 | 後漢の2世紀中頃、五斗米道という宗教教団を創始した人物。江蘇省出身で、142年、四川省成都の郊外、鵠鳴山の上で、神になった老子(老君という)のお告げを受け、自らを天師と呼び、病気や貧困に苦しむ民衆を救済するとして教団の勢力を拡大し、太平道の挙兵に呼応して反乱を起こし、四川地方に強固な教団王国をつくった。張陵はその途中に死去したが、教団は子の張衡、孫の張魯が引き継いで活動を続けた(この三人を三張という)。張魯は215年に魏の曹操に降伏し、その娘を娶って魏で布教が認められ、五斗米道は天師道として継承された。 |

|

| キ. 漢代の社会と文化

|

| a 郷挙里選

| 武帝時代以降の漢の官吏登用法。武帝以前の官吏は、高官の子弟か富裕な者の子弟から登用されていたが、国家機構が拡大するにつれて人材の登用が必要となり、武帝は郡県の下の郷(きょう)、さらにその下の里(およそ百戸から成る行政の末端単位)から、賢良方正な人物を推薦させた。このような、里から選び、郷から挙げられた人を地方長官から中央に推挙することを「選挙」といった。しかし推薦されるのは、有力な豪族の子弟が多く、人材登用よりも、豪族の中央進出の手段とされるようになった。中国の王朝の官吏登用法は、後の北魏の九品中正制を経て、隋の科挙制度へと移っていく。 |

| 豪族

| 漢の時代に、土地の開発が進み、貨幣経済も発展したが、その過程で貧富の差は拡大し、後漢の段階になると、豪族と言われる有力者が成長してきた。彼らは郷挙里選を通じて中央の官吏に登用され、さらに地位を利用して勢力を強め、土地と奴隷を独占的に所有するようになった。漢王朝では、限田法を制定して豪族の大土地所有を制限しようとしたが失敗し、後漢時代を通じて豪族は成長していく。 |

| 限田法

| → 限田法 |

| 秦・漢の文化

| 秦および漢王朝は、中国のほぼ全土を統一し、一人の皇帝が統治する王朝支配を打ち立てたが、この王朝支配は途中の分裂期や異民族におる征服王朝の時期も含めて、最後の王朝である清朝まで約2000年間続く基本的な政治体制となった。またこの時代に、漢字が完成され、現在の形と同じものとなったこと(まさに「漢字」である)、中国および中国人の精神構造の根幹となる儒学・儒教の理念が確立したことの二点から、漢文化の基調が成立したと言うことができよう。また漢字と儒教は漢民族にとどまらず、東アジアの諸民族に広がり、朝鮮半島、ベトナム、日本などを含む東アジア文化圏(漢字・儒教文化圏)をつくりあげることとなる。 |

| b 儒学(国教化) | 孔子に始まる儒家の教え、その体系のこと。儒教ともいう。孟子によってさらに広範な、国家統治理念とされた。漢の武帝の時、儒学者の董仲舒が登用され、かれの建言によって、儒学は漢の正式の官学、国教とされたという。儒学が官学、国教とされたのは、春秋・戦国時代から続く氏族制度の崩壊により、自立してきた家族を皇帝が直接支配する中央集権体制をとる上で、君臣間、長幼、親子などの秩序を協調する儒家の道徳観が適合するものであったからであろう。しかし、漢代には儒家の徳治主義を信奉するのもだけが官吏となったのではなく、法家的な法律の力によって民衆を統治することが大切と考えた官吏たちも多数存在した。司馬遷は『史記』の中で、同時代のそのような官吏を「酷吏」と評し、「酷吏列伝」を書いている。 |

| c 董仲舒

| 漢の景帝、武帝時代の儒学者。河北省の出身で、若くして儒学を修め、賢良として推挙されて、武帝の諮問に応え、儒学の官学としての採用、郷挙里選による人材登用などを建言した。大土地所有を制限すべきであるとして限田法を提案したのも董仲舒であった。董仲舒は、孔子が魯国の年代記『春秋』で展開した政治批判を、現在に生かそうとしたものであり、これ以後の儒教と中国政治の密接な関係の基礎を築いたと言える。

Epi. 董仲舒の勉強熱心 董仲舒は大変勉強熱心で知られ、若い頃は勉学にうちこみ、三年間も庭に降りたことがなかったという。馬に乗っても書物のことで頭がいっぱいで、牝牡いずれかも気づかなかった。 |

| d 五経

| 儒学の経典とされた、『易経』・『書経』・『詩経』・『礼記』・『春秋』の五書のこと(時期によって異なることもある)。経書とも言う。漢の武帝の時、この五経を講義する五経博士がおかれ、儒学の国教化が推進された。なお、「経」とは「たて糸」のこと(それに対してよこ糸が「緯」)で、社会・国家のもっとも正統となる基本的な理念を示す書物の意味となる。儒学以外の書物が「緯書」と言われる。この漢代に定められた五経に加え、宋の朱熹はそれを補う基本図書として『四書』を定めた。それが『大学』『中庸』『論語』『孟子』であり、あわせて「四書五経」というが、五経の法が先に定められていることに注意する。なお、四書のうち『大学』と『中庸』は五経の一つ『礼記』の一部分を抜粋したもの。 → 五経正義 五経大全 |

| e 五経博士

| 董仲舒の意見をいれて儒学を漢の正統な教義として採用した漢の武帝が、儒学の根本の経典である『易経』『書経』『詩経』『礼記』『春秋』の五経について、それぞれの経典ごとにその教義の解釈、教授、普及を担当する学者を官職として任命したもの。武帝はまた都洛陽に大学を設け、五経の各経ごとの専門の博士の下に、一〇〇人の定員で学生をおき、政府から俸給を支給して勉学にあたらせた。この五経博士のもとに全国から優秀な学生が集まってきたという。しかし漢代の儒学は各経個別の研究にとどまり、訓詁学として発展したが、哲学的・体系的な深まりはまだ生まれなかった。 |

| 劉向

| りゅうきょう、と訓む。前漢末期の儒学者、文献学者。儒学の経書は始皇帝の焚書坑儒によって失われてしまったので、口頭で伝承されたものを復元して書物とされていた。これらの漢代の隷書体で書かれたテキストは今文(きんぶん)と云われた。ところが漢代には各地から戦国時代の古い書体(篆書)で書かれた木簡や竹簡が発見され(焚書を避けるために壁に塗り込められていた)、この古いテキストは古文と云われるようになった。今文と古文には内容にも違いがあり、儒学者の間にいずれを採るかの論争が起こった。漢の宮中に保管されていた書物と民間から新たに発見された古文との相違を校訂し、定本を作成する必要が出てきたが、その困難な作業を行ったのは、前漢の成帝の命を受けた劉向であった。劉向は大部の木簡、竹簡を整理・分類したが、儒家、道家、法家などの諸子百家の分類を行ったのも彼である。この作業によって経典研究の学問である訓詁学の基礎ができた。また、劉向は錯乱していた遊説の士の献策の類を校訂し、時代順に編纂して『戦国策』をまとめた。 |

| e 訓詁学

| 儒学の経典である経書(五経)を正しく理解するための、注釈を加える学問。前漢武帝時代に董仲舒の建議により官学となった儒学は、前漢末の劉向によってその典拠となる古典のテキストクリティック(文献批判)が行われ、後漢時代には古典に対する正しい解釈を目指す訓詁学が興った。後漢の馬融や鄭玄が著名であり、とくに鄭玄は訓詁学を大成したと言われる。訓詁学はその後、儒学(儒教)の基本的なあり方として科挙制度と結びついて発展するが、次第に形式化し、仏教と道教のもつ宇宙観や実践倫理にくらべて低調になってきた。その訓詁学にたいする反省から、宋代に性理学(原理を探求する学の意味)として宋学(朱子学)による革新が起こってくる。 |

| 鄭玄

| じょうげん(または、ていげん)。2世紀後半の後漢の儒学者で馬融に学び、訓詁学の大成者として知られる。鄭玄は古文(戦国時代の篆書で書かれたテキスト)と今文(漢代の隷書で書かれたテキスト)の比較検討し、古文をもとにして諸説を折衷統一して儒学の体系化につとめた。 |

讖緯説

→文字拡大 | 讖緯説とも云う。讖(しん)とは天から下った予言のことで、緯(い)とは孔子の定めた「経」の裏に隠された真理、という意味であるが、戦国時代の陰陽家に始まり、民間に広がっていた陰陽二元説と木火土金水の五行説(あわせて陰陽五行説)などの神秘思想と結びつき、あらゆる変化を陰陽五行に当てはめて説明し、天の意志を予言することができるという俗信である。本来合理的な思考を方法論とし、孔子も云うように怪力乱神を語らないのが儒学であるが、前漢末には儒学が官学となった結果、このような民間の神秘思想と結びつくようになった。王莽はこの讖緯説を最大限利用して権力を握ったが、その後も現在に至るまで民間で様々な占いや予言として生き残っている。 |

| f 紙

| 紙の発明は中国の四大発明(紙、火薬、羅針盤、印刷術)の一つで、後漢の蔡倫(?〜121)という宦官が発明改良したと言われている。中国では、麻、カジノキ、桑、藤などのほか、粗末な紙の原料として竹の繊維を使う竹紙が生産された。紙の発明以前は、木や竹を短冊状にした木簡、竹簡が使われた。製紙法は唐の時代に一般に普及し、玄宗の頃、タラス河畔の戦いでアッバース朝と戦ったとき、唐の捕虜からイスラム世界に伝えられ、さらにヨーロッパに伝わった。<藪内清『中国の科学文明』岩波新書など> → 製紙法の伝播 |

| 蔡倫 | 後漢の宮廷に仕える宦官で、105年に紙を製造し、和帝に献上したとされる(『後漢書』)。これが紙の発明の由来とされるが、考古学では前漢時代の敦煌の遺跡などから紙が出土しているので、蔡倫は製紙法を改良したというのが正しいと思われる。彼は樹膚、麻頭、魚網などで紙を造ったというが、それより前に糸綿を水中で漉いて紙を造る技法があり、そのため糸へんがついているのではないかという説もある。いずれにせよ、戦国時代に用いられるようになった絹は高価であり、それ以前からの木簡・竹簡はかさばるので不便であったから、蔡倫の改良した紙は蔡侯紙として広く使われるようになった。なお蔡倫は、宦官として重きをなしていたが、宮廷の政争に巻き込まれ、自殺に追いやられている。 |

張衡

| 後漢の張衡は、東京(洛陽)と西京(長安)を詠んだ二都賦が文選にも収録されている文章家であったが、自然科学にも通じ、太史令となって渾天儀(天球を模した観測器具)を造り天体観測を行った。またその名を有名にしたのは、132年に地動儀という世界最古の地震計を造り、遠隔地での地震の発生を知ったことである。

Epi. 世界最古の地震計 『後漢書』によれば、張衡は「機巧を善くした」とある。順帝の陽嘉元年(132年)、彼が造った候風地動儀という地震計は、酒樽に似た銅製の器具の八方に竜首(注ぎ口)をとりつけ、地震の振動の方向にあたる竜の口が開いてふくんだ玉が落下し、下に置かれた蛙の口に入るようになっていた。あるとき、都では震動は感じられなかったのに一つの竜の口が開いて玉が落下した。数日を経て西方の隴西地方で地震が起こったという通知があり「みなその妙に服した」という。現代の地震学者によって地動儀が復元され確かめられているという。<藪内清『中国文明の形成』1974 岩波書店 左の図は同書p.326>

出題 06年 立命館大 第1問 (4)後漢王朝の2世紀以後、羌族の反乱や天災が相次いだ。このころ地震が多発し、国家はその対応に追われたが、地震計を発明して甘粛で起こった地震を実際に探知したとされる学者は誰か。

解答 → 張衡 |

| g 紀伝体

| 司馬遷の『史記』から始まる、帝王の事績を記した年代記である「本紀」と、主要人物の伝記である「列伝」、および年表の「表」、諸制度について記述する「志」の4部から成る歴史書のスタイルを「紀伝体」といい、の班固の『漢書』で完成され、以後、各王朝の歴史書である正史の手本とされる。 |

| 本紀

| 中国の歴史書のスタイルの一つである紀伝体を構成する皇帝の事績を記述した部分を言う。 |

| 列伝

| 中国の歴史書のスタイルの一つである紀伝体で、功臣や主要人物の伝記の部分を言う。 |

| 表

| 中国の歴史書の一つのスタイルである紀伝体で、年表の部分を言う。 |

| 志

| 中国の歴史書の一つのスタイルである紀伝体で、分野別の諸制度についてその変遷などを記述した部分を言う。 |

| h 司馬遷

| 前漢の武帝時代の人。代々、歴史を編纂する家系(史官)に生まれ、父の後を継いで太史公の職について、歴史の編纂に従った。前99年、友人の李陵が匈奴ととの戦いで捕虜となったことを、武帝の前で弁護したために、その怒りをかい、宮刑に処せられた。出獄後も執筆に専念し、『史記』一三〇巻を完成させた。

Epi. 中島敦の名作『李陵』 司馬遷が宮刑に書せられるきっかけとなった、李陵を主人公とした小説が中島敦の『李陵』である。そのなかでも、司馬遷の苦悩がよく描かれている。中島敦(1909〜1942)は戦前の横浜学園で国語の教師をしながら小説を発表し、わずか32歳で病死した。『李陵』の他、『山月記』や『名人伝』など、中国史を題材とした名作で知られている。 |

| 『史記』

| 前漢の司馬遷が完成させた歴史書。三皇五帝の時代から、武帝までの歴史を記す。帝王の年代記である「本紀」と、主要人物の伝記である「列伝」、年表の「表」、制度をまとめた「志」の四つの部門から成る。このような本紀と列伝から成る歴史書のスタイルを「紀伝体」といい、次の班固の『漢書』で完成され、以後、各王朝の歴史書である正史の手本とされる。 |

| i 斑固

| 後漢の歴史家。前漢の歴史を編纂した『漢書』の編者。これ以後、中国では、次の王朝が前の王朝の歴史を書くというのが通例となり、それを「正史」という。『漢書』は正史の手本とされた。なお、班固の弟が、西域経営で知られる班超である。 |

| 『漢書』

| 高祖から王莽の滅亡までを記述した前漢の正史で、後漢の班固が著した。班固が宮中の政争に巻き込まれて獄死したため、妹の班昭が完成させた。『史記』と同じ「紀伝体」のスタイルをとるが、『史記』が三皇五帝から漢までの「通史」であるのに対して、前漢王朝のみを扱う「断代史」である。このようは「紀伝体」による「断代史」は、後の中国の各王朝の正史のスタイルとして定着する。また、『漢書』地理志には、「夫(そ)れ楽浪海中に倭人あり。分かれて百余国を為す。歳時を以て来たり献見すと云う」とあり、紀元前1世紀の日本に関する正確な記録となっている。 |

| j 編年体

| 本紀と列伝というスタイルではなく、生起した順に事柄を記述していく歴史書のスタイルを編年体という。孔子が書いたという『春秋』や、宋の司馬光が書いた『資治通鑑』がそれである。 |

| 『説文解字』

| 後漢の許愼が編纂した、中国最古の字書。小篆(始皇帝が制定した公式漢字)を9353文字とりあげ、解説してある。 |

|

| ク.秦・漢時代と世界

|

| a 中華思想

| 漢民族は自国を世界の中心にあって、花が咲きほこっている国という意味で「中華」といい、その周辺の異民族に優越すると考えていた。そのような漢民族の思考を中華思想、あるいは中華意識、華夷思想ともいう。渭水流域の中原に成立した周王朝に始まり、春秋・戦国時代を経て形成され、漢代には確固たる漢民族の世界観となった。周辺民族をその方面別に東夷、南蛮、西戎、北狄と呼んだ。漢民族はこれらの民族を異民族ととらえたが、多くは民族的に同一である。また、これらの言葉には当初は蔑視の意味はなかったが、周代になると犬戎といわれる北方民族の侵入が始まり、戦国時代から秦時代・漢代になると強大な匈奴帝国の圧迫を受けるようになって、それへの恐怖心から蔑視の意味が含まれるようになった。漢・後漢や三国時代、隋・唐など漢民族の王朝は、周辺諸民族に対して中華思想にもとづいて冊封体制という国際秩序をつくりあげた。その間、五胡十六国から北朝の諸王朝や契丹族の遼や女真族の金などの華北支配を受けることもあり、特に宋代の朱子学では漢民族の中国支配の正当性を強調するため、華夷の別を強調するようになった。モンゴル人の元、満州人の清による中国支配の時期には、中華思想は変質し、非漢民族でも儒教や漢字など漢文化を受容すれば「中国の民」であると考えられるようになった。そして「中華民国」から、中華という語句は中国のすべての民族を含む国家の名称として用いられるようになる。なお、自国を他の諸民族の国家に優越するという民族感情はどの民族にもみとめられる(古代ギリシア人が異民族をバルバロイとしたことなど)のであり、偏狭なナショナリズム(その最も行き過ぎたものがナチスのアーリア人信仰)に陥らないためにも他の文明に対する理解と寛容が必要であり、世界史の学習もそのために有効であるといえる。 |

| b 東夷

| とうい。漢民族の中華思想で、東方に異民族を指す。夷は弓をいることの上手い民族という意味。日本では「えびす」ということばにあてられ、奈良朝政府から見て東北地方の蝦夷を指す言葉とされたが、中国では日本人も東夷である。 |

| c 南蛮

| なんばん。漢民族の中華思想で、南方の異民族を意味する。周代までは、江南地方の漢民族をさし、さらに中央政権の支配領域が広がるにつれて、中国南方の少数民族を指すようになった。日本では安土桃山時代から南方から渡来したポルトガル人を指すようになった。 |

| d 西戎

| せいじゅう。漢民族の中華思想で、西方の異民族とされた人々。戎は古代の兵器の意味で、本来は槍を使うのが上手い人々の意味だった。 |

| e 北狄

| ほくてき。漢民族の中華思想で、北方の異民族を指す。狄(てき)は本来は「羽でつくった舞い衣」の意味。もともと夷蛮戎狄は甲胄をつけ、武器などを持って舞う男舞いをさす言葉であったが、朝廷の四門で軍舞を奉仕する四方の少数民族の軽蔑の意味はふくまれていなかった。しかし前4、5世紀になると、戎狄を恐れるあまり中国人と血のつながりがないものとされるようになった。<貝塚茂樹『中国の歴史』上 岩波新書 p.7> |

| a 張騫

| → 張騫 |

| 安息 | → 第1章 1節 パルティア 安息国 |

| b 班超

| 後漢の武将。班固(『漢書』の著作者)の弟。匈奴の討伐に活躍して、91年に後漢の和帝から西域都護に任じられ、西域経営に当たる。30年以上西域に留まり、匈奴と戦って西域諸国50ヵ国以上を後漢に帰属させた。また、部下の甘英を大秦国(ローマ帝国を意味するとされる)に派遣し、甘英は安息国(パルティア)をへて条支国(シリアか)に至り、地中海まで到達したとされる。

Epi. 虎穴に入らずんば虎児を得ず 班超の成功のきっかけとなったのは、西域諸国の一つ?善(ぜんぜん)に派遣されたときのことである。そのとき匈奴の使者もやってきて鉢合わせとなった。匈奴の使者は総勢百人を超え、班超の部下は36人に過ぎなかったが、班超は部下を激励して匈奴の使者の宿舎を焼き払い全滅させた。震え上がった?善の王は後漢に忠誠を誓い、以来、班超の勇名は西域全土に広がったという。このとき班超が部下を激励した言葉が「虎穴に入らずんば虎児を得ず」であった。<井波律子『奇人と異才の中国史』岩波新書 2005 p.27> |

| 西域都護

| 前漢時代の前59年に設けられた、西域統治のための機関である西域都護府の長官。前漢では烏塁城に置かれ、統治全般と屯田経営、東西交易の管理などを行った。一時断絶したが、後漢では班超が西域都護に任命され、都護府を烏塁城の西のクチャ(亀茲)に置いた。班超は西域都護としてその統治領域を拡大し、97年には部下の甘英を大秦国(ローマ)に派遣した。なお、西域都護は107年に廃止され、唐代にはクチャに安西都護府が設けられる。 |

| 甘英

| 後漢の西域都護班超の部下で、97年、大秦国に派遣され、安息国を通り、条支国まで到達したが、大海に阻まれ、帰国したと『後漢書』に記録されている。この大秦国はローマ、安息とはパルティア、条支はシリア、大海とは地中海を指すものであろうと言われている。 |

| c 大秦国

| 『後漢書』に現れる国名であるが、ローマ帝国をさすものと言われている。 |

| d 大秦王安敦

| 中国の歴史書『後漢書』に、166年、大秦王安敦(アントン)の使者が日南郡(現在のベトナム中部)に渡来し、象牙・犀角・タイマイ(海亀の甲羅)などをもって都の洛陽に入貢した、という記事がある。この安敦は、ローマの五賢帝の一人マルクス=アウレリウス=アントニヌスであろう、と言われている。 |

| e 日南郡

| 漢の武帝が南越を滅ぼした前111年に、北部ベトナムにおいた郡の一つで、漢の最南端の直轄領となった。交趾郡の南、現在のベトナム中部のユエの付近。じつなん(ジツナム)とよむのが正しい。166年にここに大秦王安敦の使者が渡来したという。後にはこの地にチャム人が自立するようになるが、彼らは中国では初め林邑、後に占城と言われ、自立してからチャンパーと称するようになる。 |

| 南海郡

| 秦及び漢の時代に、現在の中国南部、広東省に置かれた郡名。初めは秦の始皇帝がこの地を征服し、南海郡・桂林郡・象郡の三郡を置いた。このうち、北部部ベトナムにあたるのが象郡。秦が倒れたとき、南越国が独立したが、前111年に漢の武帝が遠征軍を派遣して南越国を滅ぼし、再び直接支配として南海郡以下の9郡を置いた。 |

| 交趾郡

| こうしぐん。漢の武帝が南越を滅ぼした後の前111年に北部ベトナムに置いた郡の一つ。トンキン湾に面した紅河(ホン河)流域で現在のハノイを中心地としたベトナム人の居住区。後漢末には交州と言われるようになり、唐はこの地に安南都護府を置いて支配した。この地のベトナム人は中国各王朝の直接支配を受けたため、漢字や儒教などの中国文化の影響を強く受けることとなる。また、北部ベトナムが大越国として独立してからも、中国ではベトナムを交趾と呼んでいたので、一時支配した明の永楽帝もこの地に交趾布政使司を置いた。 なお、フランス植民地時代には、南ベトナムのサイゴン周辺をコーチシナといった。これは中国でベトナムをコーシ(コーチ)と言っていたのがヨーロッパに伝わったとき、ポルトガル人がインドのコーチン(1503年、アルブケルケが最初の要塞を築いたところ)と区別するため、中国のコーチの意味でコーチシナと言うようになり、フランスがベトナムに進出したときも最初に獲得したベトナム南部をコーチシナと呼んだためである。本来交趾は北部ベトナムだけをさす地名であったのが南部ベトナムをさす地名に転用されてしまった。 |

| 帯方郡

| たいほうぐん。3世紀の初め頃、朝鮮の楽浪郡の南半分を割いておかれた郡で現在のソウルの周辺。楽浪郡は後漢に属していたが、遼東地方で有力となった公孫康が独立して帯方郡を建てた。後漢に代わった魏が公孫氏を滅ぼし、238年に楽浪郡・帯方郡を支配した。邪馬台国の女王卑弥呼が帯方郡に使いをよこして魏に朝貢したのはこの翌年である。なお、313年に楽浪郡が高句麗に滅ぼされると、翌年帯方郡も滅亡した。帯方郡は韓族に滅ぼされたとされているが、楽浪郡と同じく高句麗に滅ぼされたという有力な説もある。

出題 06年 早稲田大(教育) 次の帯方郡に関する文章のうち、誤りを含むものを選べ。

a.古代朝鮮半島の南北交通の拠点として、倭とも交渉した。

b.後漢末期に楽浪郡の南部を割いて設置され、魏・晋に継承された。

c.遼東半島に拠った中国系豪族の公孫氏によって設置された。

d.楽浪郡と同様に、高句麗の攻撃によって滅亡した。

→ 解答 解答無し 一般的には帯方郡は韓族に滅ぼされたとされるので、dが正解とされるであろうが、上述の通り、帯方郡も高句麗に滅ぼされたという有力な説もあるので、出題として正しくない。大学当局より「選択肢が不適切だったので、この問題はすべての受験者に対して不利益が生じないように、全員正解とする」となった。<旺文社『2007年受験 全国大学入試問題正解・世界史』による> |

| f 倭人

| 倭、または倭人は中国の歴史書に現れる日本のこと。前1世紀の『漢書』地理誌の記事に続き、『後漢書』東夷伝倭人条に、57年、倭の奴国王が光武帝に使いを送って朝貢し、印綬を授けられたという記事がある。この奴国は北九州にあった国の一つであろうとされ、そのときの印綬が、志賀島で発見された「金印」であろうと考えられている。当時、弥生時代の中期にあたり、小国家の統合が進んでおり、その中の有力な国の一つが奴国であったものと思われる。また、107年の安帝の時には、倭国王帥升が、生口(奴隷か)160人などを朝貢している(同じく『後漢書』)。また2世紀の後半の桓帝・霊帝のころには「倭国大乱」となったと『後漢書』は伝えている。次の3世紀の三国時代に邪馬台国が登場する。 |

| g 金印

| 江戸時代の天明4年(1784年)に現在の福岡県志賀島で百姓の甚兵衛が耕作中に発見した金製の印で、「漢委奴国王印」と彫られている。いくつかの説があるが、これを「漢の倭の奴国の王印」と読んで、『後漢書』にでてくる57年に光武帝から奴国王が与えられた印綬であろうというのが有力な説である。 |

| h 徴姉妹の反乱

| 1世紀の中ごろの40〜43年に、後漢の支配を受けていたベトナムで起こった反乱。その指導者が徴(チュン)姉妹。交漢の武帝の時代に南越が滅ぼされてから、現在の中国南部からベトナム北部にかけて漢の直接支配を受けていた。北部ベトナムには交趾(こうし)・九真・日南(じつなん)の三郡がおかれ、中央から派遣された太守が統治していた。後漢も同じように北部ベトナムを支配したが、光武帝の時の40年、この地方の豪族の一族であった徴姉妹の反乱が起こった。徴姉妹とは徴側(チュンチャク)と徴弐(チュンニ)で、交趾太守の支配に対する越人(ベトナム人)の反乱を指導したと言われている。光武帝は将軍馬援を討伐に派遣し、ようやく鎮圧、姉妹は惨殺された。遠征軍の半分は遠征の途中、南方の風土病で死んだという。徴姉妹は、現在でも独立のシンボルとしてベトナム人の崇拝を受け、祠(ほこら)が祀られている。

反乱の経緯と結末 「漢の光武帝は、ヴエトナムの反抗を漢の支配の恨幹をゆるがす重大な挑戦とみた。老将馬援(マ・ユアン)を伏波将軍として派遣した。馬援将軍は八〇〇〇人の正規軍と中国南部で徴兵した一万二〇〇〇人の民兵を動員、進撃した。ヴェトナムに入ると、戦略拠点のランバックの高地に布陣した。四二年四月、雨期が到来した。猛薯と湿気のために漢軍の攻撃はとまってしまった。乾期がはじまるのを待っていた。馬援ほ「悪疫が流行り、猛暑は堪えがたい。暑さのためにハイタカ(小さなタカ)が落ちるのを見た」と語ったという。ところが、漢軍と対峠している間に、ヴェトナム側の貉将たちが戦意を失った。だらけ切った中で離反が相次ぎ、チュン姉妹がいどんだ戦闘は大敗を喫した。数千の兵が捕虜となり首を切られた。チュン姉妹は故郷のメリンに撤退したが、この年の末、馬援の侵攻によってついに捕まる。翌四三年一月、二人の首は塩漬けにされて首都の洛陽に送られた。ヴェトナムでの伝承では、二人は戦場で死んだ、馬援に斬られた、馬援に首をはねられた、病死した、雲の中に消えていったなどいろいろな最期が語られている。しかし、もっとも信じられているのは、追いつめられたチュン姉妹は手をたずさえて川に飛び込んだという説である。太守の悪政に端を発したチュン姉妹の反乱はわずか三年間の独立を得ただけで悲劇的結末を告げた。民衆はチュン姉妹の死を悲しみ、祠が建てられた。ハイ・バ・チュンの抵抗はヴェトナム初めての独立であったとして、きわめて高く評価され、独立運動の指導者というイメージがつくられ、悲劇の主人公であると同時に民族の英雄として尊敬されている。」<小倉貞男>『物語ヴェトナムの歴史』中公新書 p.43> |

| 冊封体制 | → 第3章 2節 冊封体制 |

| 儒教文化圏 | ベトナム、朝鮮、日本などの中国から儒教を受け入れた周辺諸国。これらの地域ではいずれも中国から伝わった漢字や仏教と並び、儒教が文化の基調となったので、儒教文化圏と言うことができる。ベトナムは前2世紀末ごろから漢の支配を受け、唐代には安南都護府がおかれて特に北ベトナムはその政治的、文化的な勢力圏にはいった。朝鮮では特に李朝時代に儒教が国教とされて家族制度などと結びついた儒教道徳が民衆生活に浸透した。その影響は現在も続き、韓国は「儒教の国」と言われることもある。日本には仏教や道教と共に5世紀ごろに伝わり、奈良朝の貴族の教養とされ、明経道と言われたが、当初は民衆生活に影響することはなかった。鎌倉時代には中国に渡った禅宗の僧侶によって朱子学(宋学)が伝えられ、五山文学と言われる禅宗の僧侶の教養と言った面が強かった。江戸幕府は全国を統一するとその統治理念として朱子学を採用、林羅山を大学頭に任命して代々儒学の取り締まりにあたらせ、上野に聖堂を建設した。士農工商の身分の別、主君と家臣の主従関係、家父長制をとる家族制度など、封建社会の道徳として朱子学は官学としての地位を占めた。江戸時代には陽明学や古学など朱子学を批判する儒学も現れたが、幕府によって弾圧された(寛政異学の禁など)。しかし民衆生活には中世以来の仏教の影響力が強く、儒教は上からの押しつけられた道徳というとらえ方がされ、江戸幕府の崩壊と共にその影響力は薄くなった。 |

|

だがここでは略字を使用。→正字の拡大

だがここでは略字を使用。→正字の拡大

であるが通常は略字で表記される。

であるが通常は略字で表記される。