|

|

| 一体だと150mm越え。C170改でABS造形。 はじめは寝せて45度回転で一体で造形範囲に入っていたんだけど、0.1mm造形だと背中の造形品質がダメだったので、分割と配置変更を行いました。 |

|

2015年度

1月〜3月

4月〜5月

6月〜8月

9月〜12月

2017年度

2016年度

2014年度

2013年度

(2015/12/24)

本年も後僅かとなりましたね。

本年は、FABtotumという装置を手に入れることが出来たので、この装置による金属切削が可能になり、希望するものが造形できる環境が増えました。また、CubeXもオーバーホールすることで昨年からの問題も解決(暫定対策が不要に)することが出来ました。

来年は、予定ではFABtotum用の光造形モジュール追加により、光造形に挑戦できる予定です。レーザーカッターモジュールも出るようなので、これも入手したいところです。でも、いまだにV2ヘッドが届かないので、本当に出荷されるかは未だに不明なところですね。クリスマスと新年明けまで長期休暇で充填するとのメールが届きましたが、イタリア人はのんびりだこと。まあ、日本人が気短なところがあるのは否めませんが。

加工装置としては、あと出来れば旋盤があると何かと都合が良いので、これも導入を検討しています。小型で手頃な装置があれば良いのですがね。

で、そんなに揃えて何を造るのかですが、特にこれといったものは無いんですけどね。目的があったらもっと効率よく装置は揃えていますよ。

ところで、『スター・ウォーズ』を鑑賞してきたんだけど、何時も思うことなのだが、幼児期にどれだけ優れた英才教育やサバイバル術を身に付けるだけの教育システムが充実しているんだろうね。貧困とは無縁に教育そのものは開放されて享受できる環境なのかな?ありえないよな〜。

この解決には、小生の戯言である仮説が都合良く当てはまるんだけどね。まあ、恒星間航行を可能にするハイパードライブが古くから根付いている世界だから、可能なのかな?でも、昔々のお話。

ドロイドと会話出来るのは、親譲りなのかな?

(2015/12/25)

ようやく、FABtotum用のV2ヘッドがお披露目。

(2015/12/23)

本日は、ようやくですが年賀状印刷をしています。

多分この時にしか利用していないであろうカラープリンターを持ち出して電源を入れて印刷してます。各カラーインクの使用頻度は印刷内容にもよりますが、電源を入れていないので、勝手にクリーニング等でインクが消耗しているといったことはないのです。だだし、自然乾燥等で目減りはしてますが。

3Dプリンターに使用するフィラメントは、保管状態が適切であればある程度品質は落ちるものの極端に変質することはないのですが、ホットエンドに挿入しっぱなしだと劣化が顕著にみられるので、使用しないときは抜いておくのが良いでしょう。使用する時も、先端は10cm位は切断してホットエンドに通し、加熱してある程度吐き出し確認をすると良いでしょう。

FDM方式の造形物にカラー印刷での着色ですが、先ずは造形物の出来次第でしょうね。あと、造形物に着色の定着を施す手立てが必要な気がします。

(2015/12/25)

ここ最近、茶番が横行しているようだ。そんなにネタフリする必要があるのだろうか?

そういえば、RepRap系統で3Dプリンターのテクニック集みたいなフリーブックが出ているんだね。なにか所定の登録をする必要があるみたいだけど、小生は面倒なので遠慮しとこっと。

(2015/12/13)

よくわからないんだけど、負荷の大きい場所にステッピングモーターをほぼダイレクトに利用するような場合は、ステッピングモーターの特性が如実に影響すると考えるのだが、十分な性能のものが選定されているのであろうか。トルク不足やドライバーの調整、電源の供給能力等も考えられるし、ステッピングモーターそのものの出来も左右するのではなかろうか。

出来の悪いモーターだと、駆動する位置によってはトルクが極端に弱くなるポイントが存在する可能性もある。それが特定の周期性を持っているのならなおさらだろう。

こういったエレクトロニクス関連の厳選や調整も重要なポイントになるのではなかろうか。

一般に、特性にはバラツキが存在するから、そのバラツキを抑えるような使用方法や処置が必要になるものだ。信頼のある部品を選定するのが近道か?

でも、メカ的な問題の可能性もなきにしもあらず。

(2015/12/11)

昨日だけど、今年3度目の献血に行ってきた。これで、また半年ほどインターバルを空ける必要がある。

で、さすがにここのところの気温の乱高下もあいまって抵抗力が下がった身には、風邪の症状が出てしまっている。鼻水ジュルジュル。

旭川もここ数日気温がプラスになる日々が続いて、道路はビチャビチャ、ツルツルで歩き難い。屋根に積もっていた雪は一旦リセットだね。

今回も母屋の屋根雪下ろしをしなくて済むと良いのだが。

(2015/12/05)

相変わらず、『井の中の蛙』状態なのかな?ベテラン?の発言(つぶやき)とは思えないね。

知らないだけで、大抵のスライサーには既に該当する機能が含まれている場合があるし、Gコードの付加記述機能部分での定義でも可能になるようになっている筈。少なくとも、イベント前後の処理の追加記述が出来る様になっていると思われるが。

もし、本当にスライサーが対応していないのなら、ファームウェアを改良すれば良いのではないのか。C/C++言語で記述されたソースコードが弄れない?もしくは、面倒でもGコードを編集(自動・手動)すれば良い。

(2015/12/06)

普段はKISSlicerしか利用しないんだけど、よくスタートGコードやエンドGコードの記述が出来る部分で、内部定義された変数を参照してコードに化けさせたい場合、"<"と">"の中にトークン(X,Y,Z,E,EXT,TEMP,BED,MATLなど)を書くことで、値が置き換わって定義される。更に、トークンの記述には四則演算が可能で、計算結果が定義される。

で、他のスライサーにも似たような機能が無いか調べているんだけど、Curaは"{"と"}"の間にスライス定義定数名で設定値に置き換わるし、Slic3rでも"["と"]"の間にスライス定義定数名で設定値に置き換わるのだが、演算等は出来ない感じ。

このあたりの詳しい説明がどこかに落ちていないかな。

(2015/12/08)

あと、大抵のスライサーにはポストプロセス処理やプラグインの追加が出来るから、後処理でのプログラムを用意するのもあり。

後処理として足りないことは補えるようになっているのだが、基本的事前処理の考慮不足もあるんだよね〜。まあ、単機能に徹するのも拘りなのかな。

(2015/12/03)

何やら週刊ナンチャラ〜カンチャラ〜が延長対応するようだね。実践編みたいな活用を促進する方向なのかな?

そうまでして手ほどきが必要なのかな〜?

そういや、小生のサイトを参考にしている兵もいるようだね。まあ、役に立っているのならなにより。それよりもヒートベッドも取り付けるとは。小生は基本、ヒートベッド不要派で頑張ろうと考えている。小生の造形範囲の範疇ではABSは対処できてるしね。極端な温度変化が悪さするんだよね。それを利用している場合もあるけど。急激に冷えない事が吉!雰囲気管理が重要。(化学用語としての雰囲気)

(2015/11/26)

さて、まだまだ現実にはほぼ遠いけど、人工知能たるものが我々の生活の重要要素に位置づけられるであろう未来にあたって、人間以上に厄介になるであろう問題が予測されている。

その一つに、人工知能の精神障害的なノイローゼのような症状(プログラム的?矛盾)の発生である。人間相手ではありがちな解決困難で堂々巡り的なものへの対応をこなそうとする場合に、まじめであるが故の解決困難な要素に対応する場合である。「解決困難です。」と、簡単に回答できるような回避策があれば別だが。

人の場合も同様であるが、このような場合は専門医のカウンセリングが必要であり、なんらかの対処のヒントや無視できるような切替えの促進を施してやる必要がある。

このように、人工知能の精神病対策が重要な要素になってくるのである。無謀な事をさせなくするにも重要な分野だと私は考える。

将来は、このような仕事を専門に行う職業が現れるのだろう。定番のSFネタだね。ネタ的にはカウンセリングを行う人がサボる(死ぬ)事で大きな問題へと発展していくパターン。そして、新たなカウンセラー(それが人工知能だったりする)が現れる的な。

ディープラーニングによって得られた答えが目的とするものに合致していく状況が見られるけど、現時点ではそのアルゴリズム的なものが人には理解困難な状況にあるようだね。これは、予想外の結果をもたらす可能性を秘めている事も示すが、想定外にならないように、あらゆる結果をテストできるケースを考えられないのが、人間の愚かさなんだよね。結果、起きてから想定外にされるのが落ち。

ところで、3Dプリンターは着々と進化しているようだね。突き詰めていくと流体力学のオンパレード。さて、重力の要素が...。

なんか、3Dプリンター的には一時期ネタ切れ感があったけど、ここまで書き込みが続けられるとは、自分でも不思議でならない。で、まだ続きそう?(なかなか用語が適切になっていかないのよね。)

(2015/12/05)

さて、人間の記憶は常に書き換わる(上書きされる)運命にあるらしい。

で、適当なストリーが作り上げられて、未体験なことも情報が上書きされて体験したかのようなものになってしまうこともあるようだ。このようなことで、マインドコントロールされることもある。記憶は曖昧なものなのである。

つまり、記憶に頼っていた時代のものは、かなり改変されている事になるのだろう。

書物に残るようになった場合でも、過去の記憶を記載しているのであれば、疑わしい事ばかりと考えるべきなのかもしれない。

そんなことで、人工知能が人と会話をする場合、過去との照合に長けた蓄積情報を持つコンピューター側と、人が話す過去と一致しない(嘘をつくことや自覚が無い)内容でも、大らかに話を合わせる対応が必要になるのだろうね。

人間同士の場合は、かなりのストレスに見舞われることになる。

(2016/03/25)

何か面白い結果を残したようだね。で、どれだけ基本となる部分を作り上げてからの挑戦だったのか分らないんだけど、ある程度常識を身に付けた大人(?)のお遊びの世界に、ほぼ無垢なレベルで学習させるという試みは、社会的に不適合なモノを生み出す可能性が高いという事だね。

我々も基本は家庭や社会のなかでの常識を身に付ける期間が必要なのだから、その様なレベルで分別が付くレベルになってからなのかもしれない。でも、人でも同じような不適合な存在を生み出すような状況にはさらされているよね。

だから、中止したことはむしろその先になにが起こるのかの可能性の検証をふいにした事になるのではないだろうか。人ではないところでの検証としては有効な筈だったのに、もったいないね。

(2015/11/19)

ロボットアーム式で6軸対応したFDM方式の造形装置だけど、ベッド(プラットフォーム)側が固定のようで、動作させるアーム部の稼働範囲の確保の為に、ほぼ空間は開放状態のようだ。

で、肝心の造形動作だけど、ノズル先端形状やホットエンド構造のデットスペースが存在するから、どうしても緩やかな曲面しか造形出来ない雰囲気だよね。

自由に曲面を造形するには、より先端を細く絞り造形物との干渉が無くなる様に稼働空間も確保する必要があるだろうし、より多軸になるかもしれないが、ベッド側のローリング動作も必要だね。また、ノズル先端だけが傾くような仕組みが必要だろう。

特に、FDM方式の様に垂れる可能性の高い造形方法では、重力に逆らうような積層は困難なのだから、できるだけノズルの吐出しが垂直になるように造形物を傾ける仕組みの方が有効な気がする。

(2015/11/17)

3DCGは得意そうな感じの人の依頼なんだけど、3Dプリンターで造形するのは始めてのようで、データの提供方法を熟知していない模様。

フィギュア製作をしている方のようで、スカルピーなんかでは造形経験はあるようであるが、PLA樹脂やABS樹脂ってのは未経験らしい。

造形に使用する為のOBJファイルやSTLファイルの出し方もあるんだけど、3Dプリンターに適応した形状であれば良いが、造形出来そうも無いデータを持ち込まれそうなきがしてならない。

まあ、持ち込まれたら、3Dプリンターで造形できる範囲を色々と教えてあげないといけないかもしれないね。

なんと、母校でも3Dスキャンや造形サービスが行われているのかね。

(2015/11/19)

別件だけど、また3D起ししないといけないような依頼が舞い込む。破損したパーツの複製らしいのだが、簡単なものだと良いんだけど。でも、ある程度強度が必要なものみたいだから、樹脂じゃ不向きなものじゃなければ良いけどね。

ってか、3D起しはやらないっていってるのに...。3D起し料金、どうしようかな?

なんか、色々な造形依頼に応える為に、小型の旋盤位はあった方がいいかな?物色でもしとこっと。NC旋盤で手頃の物がないかな。

(2015/11/21)

とりあえず、最初の依頼に関しては、本日受付して、本日造形物の引き渡しが出来ました。リピーターになってもらえるかな?

(2015/11/22)

なんか依頼者は、すごい人だったようだ。試されてしまったかな?

(2015/11/23)

同じものだけど、再造形依頼がありそう。

(2015/12/03)

どうやら悟られてしまったのか、再造形依頼がこないね。まあ、突然とんでもないデーターを持ち込まれそうな予感はするけど。

(2016/02/15)

やっぱり、とんでもないデーターを13日に持ち込まれてしまった。造形も0.1mmピッチを要求されたのだが、一体造形は無理だったので、分割しての造形。細くて長い部分があるので、結構厳しい造形でした。本日引き渡し予定。果たして受け取ってもらえるかな?

|

|

| 一体だと150mm越え。C170改でABS造形。 はじめは寝せて45度回転で一体で造形範囲に入っていたんだけど、0.1mm造形だと背中の造形品質がダメだったので、分割と配置変更を行いました。 |

|

とりあえず喜んでもらえたので、良しとしましょう。で、「また宜しく」ということで、リピーター化してくれそう。でも何時依頼が来るかは不明なんだけどね。

(2015/11/14)

最近フィラメントの追加購入をしていないので相場感覚を失っていたんだけど、定番のフィラメントはさほど値段は変わっていないが、その他のメーカー品だと何だかんだで1kg換算だと5,000円を超えるフィラメントが殆どになってきているね。そんな訳で新規の購入を躊躇してしまう状況もある。

機能的に優れているなら別だけど、なんかFDMって造形材料が安く済むイメージがあったのだが、なんか最近変化してきているね。

『安かろう、悪かろう』のフィラメントや供給元が淘汰し始めたのか、それとも単に値上げされ始めているのか?

ある程度いい値段するけど、結局不具合が出るフィラメントもあるようなので、値段なりの価値があるとも限らないようだが。

で、小生の定番フィラメントは今の所トラブルなしだけど、評価のコメントを見ると不良的な状況もあるようだから、当たりハズレがあるようだ。

まあ、出荷管理側の問題かもしれないが、希望の色とか素材とかが異なる物が届くことはあるのだが。

希望としては、ノーマルなフィラメントについては、1kg当たり3,000円位が良いんだけどな〜。

(2015/11/15)

そもそも選択の余地があると思うが、それすら無いほど強制されたものなのかな?

小生の場合は、基本的に色だね。希望する色が有れば多少は値が張っても手に入れたくなる。汎用色なら、適度に安いほうが良い。

フィラメントで儲けなきゃならないビジネスモデルは、なかなか定着しそうにないね。どんどん消化してもらわねばならないけど、それほど稼働させている状況でもないかな。

で、更にフィラメントの自家リサイクルが定着すると、なおさら回転率が下がるか。

あとは水溶性等のサポート材でのビジネス展開かな?でも、廃液処理の問題もあるし、これも根付かない可能性が高いね。

(2015/11/16)

サポート材なんだけど、幾つかの処理を施すことで自己崩壊するような構造の樹脂的物は無いのかな?超音波振動を与えるとか冷却するとか乾燥するとかの刺激で簡単に脆くなるような物。で、基本回収してリサイクル出来る物。何か在りそうだよね。所謂、見向きもされなかったような材料。

因みに、こんな感じで書き込むという手段もあるんじゃないかな?八方塞がりでは無いはず。

(2015/11/12)

シングルヘッド対応をしてノズルを小径化したものに交換する前に、せっかく調整されてきているので、ノーマルノズルで久々にCubeXでのデュアル造形をしてみる。

使用したヘッドはジェット1とジェット2で、スライスピッチは0.25mmでABS黒黄による造形。

出来るだけ隣接ヘッドでの干渉を避けるため、造形物は比較的小物を選んで配置も考慮している。

そういえば、KISSlicerでデュアル造形のスライスをして造形するのは初めてだ。

http://www.thingiverse.com/thing:62531

|

|

|

造形時間4h58m、12.0g,、簡易サポート・ブリム除去状態。 ノズル径がノーマル状態なので、小物だと荒が目立つのはご了承を。 |

ヘッドをチェンジする度に、使用ヘッドは設定温度まで上げる動作が必ず必要なので、その分、造形時間が余分にかかる。未使用側は下げる動作になるけど、設定温度より下がってしまうので、余分に加熱時間を食うのだ。

これ位の大雑把な造形物だと割りと旨く行くけど、より積層ピッチを絞ると干渉などが顕著になり怪しくなってくる。より厳密に取り付け等の調整が重要になるね。

本装置では未対応だけど、干渉が少なくなるように未使用ヘッドのリフト機能やデュアルキャリッジ等の機能があれば...。

ところで、なんかここにきてデュアルが脚光を浴び始めているのかな?2(多)供給1ノズルも頑張っているようだ。シングルヘッドだとあえてアピールする部分がなくなってきているんだろうね。でも、構造に注意する必要があるよ。

随分前の気がするけど、デュアル造形は極めたのかな〜。それとも諦めたのかな〜。

小生は、やっぱり多重異形口径対応ができないといけないね。

(2015/11/14)

Curaでのデュアル造形スライスでのGコードだけど、BFBファイルには対応しきれていないね。基本シングル動作と区別が付いていない模様。

CuraEngineも同じだね。

という事で、まともなコードを出せるのはKISSlicerのみか。

(2015/11/15)

たまたま導入の先行装置が多ヘッド物だったので2色造形の試みは可能だが、もともとシングルヘッドの装置では望めない造形だよね。

シングルヘッドで行うとすれば、色の変わり目に合わせたフィラメントを取り入れるか、供給切替えを旨く行うかだね。

あと複数のヘッドがあると、ノズルの口径を異なるものにして、CELの様に適材適所の造形を試みる事も出来るね。

現状に満足するのは構わないが、それではつまらないだろう。

まだまだ、FDMの装置としては発展途上の状況である。(現状は余計な付加機能を付けることが主流のようだ。)

(2015/11/23)

CubeXのソフトは、WindowsとMac共に提供されているよ。あと、KISSlicerからの変換処理用アプリも探せばMac版がある。

(2015/12/03)

気づくの遅かったけど、GenkeiのTITANのデュアルノズルが傾げ方式(追加オプション対応?)を採用しているね。でも、ボーデン方式だから要注意。

CubeXがダメになったら、次はこのモデルか武藤のデュアルキャリッジ方式を採用するような装置が対象になりそう。

(2015/12/28)

ツールチェンジ方式でデュアル化しているUltimaker2の動画がUPされているね。位置決めはどんな仕組みかな?キャッチ&リリースは電磁石ポイけど。

(2016/01/22)

なんかデュアルノズルの場合の高さ調整について間違った指南があるようだ。

一方を利用しない場合は、取り付け高さを変えて引っかかるのを防止するのは理解できるけど、デュアル造形をする場合であれば、高さは出来るだけ同じにしないといけない。

造形する場合のノズルの使用順序が優先的に固定できるのならば良いが、大抵のスライサーで生成される造形順序は、Aノズル後にBノズルで造形後上昇し、Bノズル後にAノズルという順序で行われる事が多いのである。このような場合は、ノズルの高さに違いがあると積層された高さに違いがでてしまって、より引っかかる可能性と部分的に痩せたり太ったりといった縞が出てしまうものだ。

このように、造形外ノズルの退避機能が無い場合は、シビヤな造形状況があるものなのである。より調整を厳密にする必要がある。

(2015/11/10)

そういえば、今年はデルタモデルがヒットする様なことが云われていたが、3Dプリンターそのものが失速してしまって目立たないだけ?

まあ、自作関連ではチラホラと報告情報があるようだけど、装置の設定段階のトラブルネタが多くて、活用出来ているのかさっぱりわからない感じ。それとも、別な問題を秘めているのかな?

(2015/11/05)

成果が表に出てこないと、結局仲間内の範疇でしかないんだよね。まあ、時々イベント等で目にする機会はあるようだけど。

集団行動が苦手な小生には無縁だな。一匹狼が性に合う。

で、ここにきて宣伝しなきゃならないのは、何かの変化の兆し?

(2015/11/06)

日本語で解説してる。やるね!

そういえば、ここの元になるサイトの画像を見て、各人のスライス設定や装置の設定の誤りに気づけると良いがね。まあ、承知の上であえて好みで設定しているのなら別だけど。

(2015/11/04)

以前記載した造形方法とは、上下の積層方法が異なるけど、概ね同じ?

(2015/11/06)

運転上、消耗品として廃棄物になるのかは不明な物があるけど、少なくとも装置を稼働させるには、保守なりサポートなりの契約を結ぶと思われるので、回収体制と供給能力は万全じゃないの。会社の規模からしても、近々にサポートされなくなるような悪質な体制は採らないと思うけどね。

そういう点では、安心して使用できる範疇ではないのかな?まあ、昨今の企業としてのブランドイメージというものが揺らいではいるけどね。

(2015/11/04)

造形物のお披露目はよいけど、使用方法が違法であることもあるので、具体的な活用方法の画像UPをするのはまずいよ。

最近だと、この手の違法が通報されるケースが多いから、お気をつけあれ。

(2015/11/22)

ABSなら、もっと綺麗に出来ると思うのだがね?装置の調整がなっていないのかな?

(2015/11/01)

そういえば、Zortraxの新しいやつはフィラメント径がφ1.5mmではなくて、φ1.75mmの汎用線径になったんだね。以前の発表時は、誤記だったのか戦略だったのか?

でも、カートリッジによるIDチップ管理になるから、専用のフィラメントしか利用できない状況になるのかな。

Form2は汎用品の利用も出来るような特別な配慮が用意されているようだけど、Zortraxはどうなるのかな。

まあ、あまりに理不尽な状況だと、結局ハックされて開放される状況を招くから、いかにユーザーを満足させ続けられるかだね。

Zortrax M200大人気

Formlabsからのアナウンス

(2015/11/14)

新しいモデルって、シングルエクストルーダでダブルノズルってことは、何らかのクラッチや切替え機能で供給するフィラメントを押し出すようにするのかな。変なところをけちるね。

ムムム!!と云うことは、ボーデンではない可能性があるということか?ノズルの未使用側のリフト機能はあるのかな?こんな感じの。

(2015/11/16)

Zortraxの導入の先駆けである方が、書き込みを復活させたようである。

(2015/12/22)

M200用にホットエンドの温度をコントロールするものが出てたんだね。PLA造形も可能な様だ。ただ、センサーを誤魔化し温度を下げるだけなので、PLAに特化した造形処理を必要とする部分への対応はできない模様。この辺は、Z-Code生成条件のハックと改変が必要であろう。また、通常のGコードでは動作しないのかな?

Z-TEMP

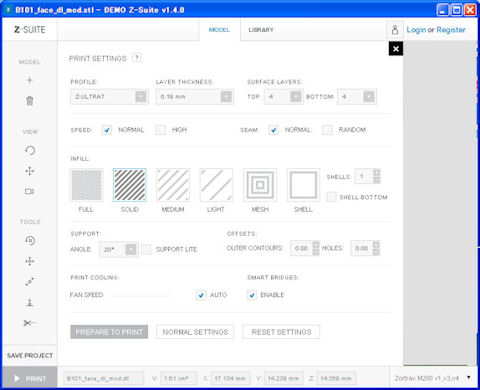

ところで、Z-Suite Demo版を弄ってみたけど、素材毎にスライスできるピッチの制約があるのね。で、CubeXの経験から色毎にも条件が付随すると考えるけど、色を識別する項目が無いから、素材側で同一条件になるような試みがされているのであろう。

あと、ラフトの有無がないから、強制的にラフト付になるんだね。プラットフォームが穴だらけだからやむを得ないか。

|

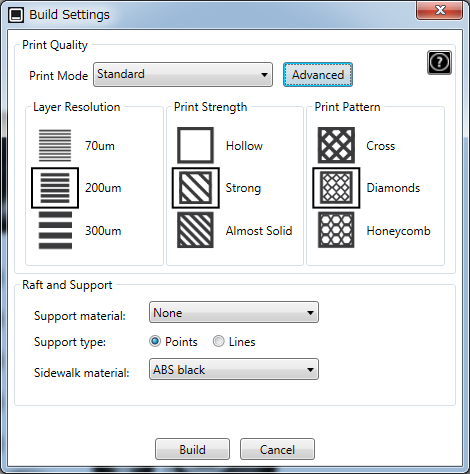

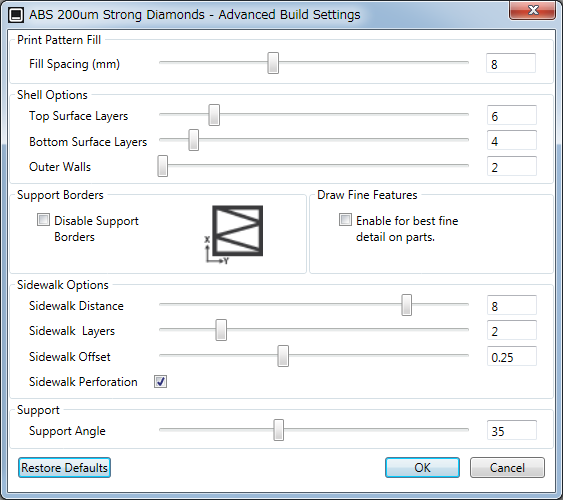

ちなみに、久々に確認したらCubeProV1.85のビルド関連も似たような設定項目になっていた。Sidewalkなる設定も追加されてるね。追加というよりは、ラフト兼ブリムみたいなものらしい。

|

|

(2015/10/30)

なんか最近、トラップが仕掛けられている所が多くない?くわばらくわばら。

(2015/10/29)

今回初めてCubeXの修理を実施したのだが、どうも修理完了から返送までの手続き中にプール状態があったようで、無駄に時間を要したようだ。

そもそも内部的な体制の連携が旨くいっていなかったケースなのだろう。小生の場合、イレギュラーだったのかもしれないが。

どちらにしても、スムーズに事が運ばなかったことは、改善の余地がある筈。

ところで、Raspberry Pi 2でWin10が動くと云うことで試しに購入していたのだが、結局周辺装置(IoT)としての取り込み程度にしか化けない上、使用するにはWin10が動作するPCとの連携が必須と、あまり役に立たないことになってしまっている。

で、Win10の動作確認位はしておこうと云うことで、スティックタイプの安めのPCの購入をしてみた。まだ届いてはいないが、我が家のPCの消費電力低減には役立つ筈である。まあ、実際に使用してどれ位発熱で動作不良が出るかの見極めも必要なのだが、ヒートシンク程度での放熱で対処出来れば良いのだが、ファンの使用が必須となる状況だけは避けたいものだ。そうそう、無線ではなくて有線でLAN接続したいんだけど、本体のUSBの電源供給は間に合うかな?

(2015/10/30)

本日、スティックPCが届いてWin10Home初体験。まあ、余分なアプリが何にも入っていないからかもしれないけど、動作は軽いね。でも、タイル操作は、昔のDOS時代に戻った感じで酷い出来だね。シンプルになった感じだが、見た目が陰気で、華やかさに欠けている?

(2015/11/05)

既に調査済みだけど、スティックPCでUSB有線LANアダプター動作は問題なし。で、アダプターの追加とバックアップ用のUSBメモリーと数ヶ月分の情報記憶用としての容量拡大のSDメモリーを注文中。

利用は、リモートディスクトップから行う予定なので、ディスプレーや入力装置なしで運用。RasPiでも良かったんだけど、アプリが未対応なので。

ところで、Win10導入が鈍化しているようで、やっぱり失敗OSになるのかな?

(2015/11/15)

本日アップデートしてるんだけど、時間がかかりすぎの様な気がするね。仕事始めで朝からやられたら午前中は飛ぶような感じがしてしまう。

(2015/10/21)

FDM(FFF)方式の造形装置の扱い方なんだろうが、造形動作速度ばかりに目が行って、ホットエンド部分の樹脂の溶融能力を無視している状況がみられるね。

結局、樹脂が熱で十分に柔らかくなり、ノズルから押し出せる状況にならないから、造形に不具合が出ている感じだ。

使用する樹脂の機能として、圧力を掛けると柔らかくなったり、液状化するようなフィラメントが出来れば良いがね。でも押し出しを維持するには、なるべく硬い状態で変形しないことも必要なので、都合よく吐出し部分のみで柔らかくなるような素材はないかな。

使用するフィラメントは室温程度に冷えている状態から熱っして柔らかくするのであるが、余熱区間が設けられればそれにこしたことはないかも。 バレルが短いホットエンドは、若しかしたら速度アップには不向きかもね。

よって造形速度を上げるなら、溶融能力も上げる必要があり、ヒーターの応答性強化やヒートブロックの蓄熱容量増大と溶融容積の増量等を行っておく必要があると考える。また、溶融能力に合わせた造形速度も模索しておく必要があるだろう。

装置の駆動能力としてXYZの移動での造形速度が上げられたとしても、肝心の吐出しが追従していないのであれば、元も子もないのである。

ところで、スライサーにもよると思うが、造形速度に応じて吐出し速度も変わると考えるが、Gコードに出てくる押し出し距離だけだと押し出し速度の能力オーバーが把握しにくいと考えるんだけど、スライス時の警告機能ってあるのかな。

話は違うけど、そういえば散歩の途中に、まだ一歳に満たない柴犬?がいるんだけど、最初は警戒して吼えられたりしたんだけど、最近は合図をしたら顔を見せてくれて、近寄って触られて喜ぶ位にまで慣れて、体を猫の様に押し付けてくるまでになったのだが、写真を撮ろうとデジカメを構えると、何かいやな音でもするのか警戒して吼えられてしまって撮影が出来ていない。名前は『トム』。

(2015/10/19)

贅沢で無駄とも思える使い方をして良いのなら、駆動方向(正転・反転)別にモーターを配置するというやり方もある。個々のモーターは常に一定方向にしか回転をさせないという方法で、トルクのコントロールが必須なのだが、逆転時はトルクを落としてブレーキを掛け続けることでズレを最小に保つのである。

各モーターは、常に正転での位置を保持しておく試みであるので、無駄とも思えるものではあるが、理屈の上ではバックラッシュが軽減する筈である。

CoreXYでは互いに引き合う動作が移動方向によっては存在するが、この方法は常に引き合う状態を維持させておくのである。

まあ、無駄が多くて実用レベルではないにしても、こんな方法もある。

話は替わるが、最近、寒さの所為なのか、ネット回線が不通になる事が出始めた。(屋内側なのか野外側なのか不明だが、接続面が不安定?)

先週の木曜日の19時〜深夜(寝たので何時に復旧したか不明)で朝6時に起きた時には正常に開通していて、本日17時〜18時の間も回線が不通状態。(何か作業工事でもしていて、切れているのでは?)

調査に来る作業員も、障害が出ていた次の日になるので、復旧した状況下では不通状態が確認出来ないと調査できないという事で、何も出来ずに帰る始末。こんな有様で、踏んだり蹴ったりの状況なのだ。何とかならないかな。

(2015/10/20)

ネット回線の不通の不具合は、どうやら野外であり、我が家の回線の終端から約140m位の位置の接続装置内の問題の様である。装置の交換なのか接続面の研磨と密着なのかの方法で修理するようだ。

共有している回線が6本分あるということで、我が家以外にも影響が出ている筈なのだが、気づくのはどうやら小生位らしい?

ネットに依存し過ぎてる?でも、『ひかりTV』が見れないのは困るのだ!!

ところで、距離を割り出す計測機器は小型化しているね。あれで切断面での光の反射の往復距離(時間)を割り出しているんだから、機器の計測精度たるやすごいものだ。光の往復時間が正確に測れること自体がすごい事だよね?でも、精度度外視では意外と身近に小型の計測機器が蔓延しているか。

とりあえず、ネット回線は修理完了。

(2015/10/22)

本日、18:30からネット回線が切れている。また終日かかるのかな?で、21時までには復旧したようだ。

(2015/10/24)

本日、9:00から10:00の間、回線の修理が行われたが、何やらこの修理では改善されない報告を聞く。再び、問題は出るだろうとのことだった。

案の定、23:00から回線が不通となり、翌日の朝には開通状態。

(2015/10/25)

本日、16:00から回線が不通状態となり、今回は不通状態での作業員の確認も得られたが、当日の復旧は出来なかった。そして、翌日の朝6:00には開通状態。なんか意図的な操作があるきがするが。

で、昨日は久々にスマフォのテザリング利用でのポケットWiFiでネット接続を試みる。滅多に使用することが無いのだが、こういう時には役に立つ。でも、自宅で使うのは初めて。

(2015/10/26)

本日、14:00から回線が不通状態。まあ、問題点が修復していないので、当然といえば当然。

15:00になる前に開通。

(2015/11/16)

上記以来、今の所回線の不通は起きていない。どうなっていることやら。

(2015/10/18)

なんか我が国で開催されるであろう2020年の夏季オリンピック、ある意味国力というものを色々な形で示す必要があるのだろうが、それには多額の費用が必要になるということなのであろう。しかし、『無い袖は振れぬ』ということで、なにか変てこな懇願をしているようだね。

仮に技術的な解決が出来たとして、それは一時的なもので、継続した効果を維持していける物ではないのだろうし、無理をして後世の負担増になり兼ねないよね。

で、あえてやるのなら人海戦術的な方法で、出来るだけ無用なコストを避け、無駄になるであろう箱物や技術開発を行わないで済む方法を模索すべきであろう。あと4年位で底上げ出来るほど甘くは無いはずである。未来志向は良いが、ハッタリであることはバレバレなんだから。

面子だけで行うには、現状の開催国の負担は、先進国?で超高齢化社会で借金まみれになっている我が国では、リスクの方が高い気がしてならないのだが。そのリスクを下げる事が、今の政治のなすべきところなのだと思うのである。

って、言うが易しでなんの助けにもならないが、ボランティアで乗り切れるようなものなら、その程度のものと考えるがね。違うだろうに。

ちゃんとした目論みが無いと、しっぺ返しを食らうのは我が身であり我が国なのである。

採算という意味では、未だに小生が投資した分の回収は出来ていないけど、それは大したことではない!大したことではない筈?

(2015/11/19)

個人的な見解だが、自動運転の車の実現だけど、マニュアル操作での運転も可能な両立車は色々な意味で無駄が出そうだから、専用化してカテゴリー分けし、走行レーンも分けた方が良いような気がする。

両立化は色々と複雑化してしまい、事故なども責任の所在確定がややっこしいことになるだろうしね。でも、色々な規制の中で実現化するんだろうな〜。(特定区間のみとかね。あと、走行ログなどの記録がブラックボックス的に残せるようにしないといけないね。)

(2015/10/18)

CubeX用の小径ノズル提供サイトでは、今度はボーデン化してヘッドを軽量化しての高速造形に挑戦しているようである。

小生の場合はFABtotumがあるので、ある程度の高速造形の感覚は理解しているが、ボーデンであるが故の問題も認識しているので、高速造形には期待したいが、造形の品質維持では不具合が多過ぎて、品質度外視での確認程度にしか利用できないと考えている。

多分、ベストな動作速度を模索しているのであろうが、ケースバイケースなので、用途に応じた対応になるだろう。冷却機構も充実する必要があるかもね。動画を見る範囲では、壊れそうな雰囲気。装置も相当解体されているね。

「櫻子さん」より

(2015/10/12)

小生もこの物語に出てくる街でうまれた。ただ時間が死んだ状態ではないだろうけど。

で、文学的センスはないのだが、色々と考えを巡らせる冒頭の一節である。

3Dプリンターでは、以下にも記載があるが、微分と積分の世界の表現であり、時間の縛りがある。当然と云えば当然ではあるが、時間の使い方で造形が変わるものなのだ。

また、中間値の考えからすれば、両極端な状態を経験もしくは模索することで、最も最適な値に落ち着くこともあるのである。

(2015/10/11)

久々にFABtotumに電源を入れたのだが、ネットから操作出来ず強制電源OFFをしたのだが、その後ファイルシステムが破損したらしく、二進も三進もいかなくなってしまった。まさか、FABtotumも破損させてしまったのかと思われたが、バックアップイメージを再度書き込むことで、起動し操作可能に。

アップデート前のバックアップだったので、アップデートも行う事になったのだが、ファームはWiki上では最新のヘッド対応のものだったので、そこまで上がると思っていたが、FABlin:V1.0.0091のままだった。

でも、そろそろ新ヘッドにあわせたアップデートがありそうではある。

(2015/10/10)

FABtotumの初期の造形ヘッドとしてのハイブリッドヘッド、3Dプリンターのホットエンドとミリングを実現するスピンドルモーターを搭載した物なのだが、今後の方針として分離した単機能のものに変更するようだ。

構造としては互いに邪魔になるものだったので、単機能化して干渉を防止出来るのはありがたい。

小生も、新しいヘッドが届いたら、使用しない方を取り除く予定ではいたのだが、その必要はなさそうだ。

それより、レーザーヘッドの発売アナウンスは何時になるのかな?それと、5軸目の利用展開も期待したい。

一応、マルチなプラットフォームとして使用可能なFABtotumだけど、筐体内に収まっているからロボットアームの様な複数台使用での協調作業には不向きだね。(出来ないこともない?)

(2015/10/08)

さて、3Dプリンターにおけるファームウェアの概念であるが、大雑把に言うと移動制御と温度制御である。

移動制御では主にステッパーを利用していて、基本フィードバック制御はされてはいないが、動作の最小単位での微分系と集大成としての積分系の概念で制御される。

温度制御ではPID制御によるフィードバック制御がされている。当然、微分(D)・積分(I)の概念で制御されている。

制御に用いる対象に応じて、適切な変換テーブルを利用して動作を安定化させている。この定義テーブル次第で動作が変わると考えた方が良いだろう。

あと、通信系や表示系、操作系、エンド検出センサー系、メモリーカード等が管理対象として制御されている。

で、こられの制御が滞りなく動作する様な構造で構築されている。(滞りなくと書いたが、専念して応答が悪くなる制御系もある。)

デルタなどの極座標を用いる装置では、座標変換に必要な行列の概念と三角関数が出て来るのであるが、利用する側からすればファームウェアの仕事になるわけだ。

以上のような概念を実現するに当たって、色々なアプローチが存在し、各種ファームウェアが存在するのだろう。

小生の感覚からすると、このような装置の制御を行うファームウェアとしては、やっぱりリアルタイムOS上で実現したくなるな。

それほど重くない簡便な感じのもので、多重タスクで運用したいところ。

(2015/10/09)

ちなみに、Gコードで送られてくる座標(実数)系(エクストルーダーの送り量も含む)の記憶と、実際の装置の移動量に換算されるステッパーのカウント数(整数)の量の記憶をしながら動作している。実際の動作は、ステッパーの移動量に換算(補間)されたものになる。

Arduinoの一般的なC言語で扱う整数型intの数値の範囲は-32767〜32768なので、一般のステッピングモーターの一回転が200(ステップ)x16(マイクロステップ)=3200だから、-10.24回転〜10.24回転位しか管理できない。ステップ数の多い物やドライバーでのマイクロステップの多いもの、造形エリアの広い物では、簡単にオーバーフローする範囲だから気をつけなければならない。少なくともlongで扱うべきだろう。

Marlinでのステッパーの扱いは、unsigned long(符号なし32bit)で行われているね。

(2015/10/07)

シリアルリンクの片椀型のロボットによる造形装置、ツールを交換することで色々なタイプの造形や組み立てに活用できる物のようで、装置自体はシンプルで面白そうなんだけど、造形装置その物を箱に取り込んで防音やら排出ガスからの隔離並びに保温を試みている状況としては、受け入れがたい形態だよね。

当然ながらリンクの硬性や回転軸のハーモニックドライブもしくは遊星歯車利用などでの減速機構は取り入れられているのだろうし、安全対策も抜かりがないのだろうね。

とにかく、誤った操作による事故だけは避けて欲しいね。

できれば、ツールを持ち替える機能も実現して欲しいが。

(2015/10/08)

この片椀型の動作なのだが、どんなに動作を旨く計画しても連続性が保てなくて、関節を逆転して反転させる動作を伴う場合がある。

当然、一時的に造形が停滞するわけだ。動く範囲を限定すれば回避出来る場合があるが、広く取っているとこのような動作も起こりうる。

(2015/12/03)

人と協調作業ができるロボットがお披露目されているね。接触を検知して停止できる能力がある模様。できれば停止だけではなく、接触とは逆方向に避けてくれるとありがたいし、当たる前に警告してくれるなりの予測動作ができると良いね。

(2015/10/07)

造形装置の造形能力を表す指標の内、分解能や位置精度や駆動ピッチがあるだろう。

分解能は積層ピッチで表現される事が多いようだが、それは造形の積層間隔しか表していないので、荒いとその間隔内に存在しているであろう形状が失われるので、より細かな間隔の方が存在する形状を適切に表現出来る様になることを示唆している。

しかし、あくまでも積層方向での造形形状であり、XY平面での造形形状の細かさである分解能はノズル(スポット)径に依存することになる。

但し、ノズル径が小径であると共に駆動間隔はそれを遥かに超えている必要があるのだが。

で、簡単なデカルト(XYZ軸)駆動方式の場合、位置を制御する場合では、装置の駆動分解能、つまりステッパー(マイクロドライブ駆動を含む)の刻みを直線方向にどれ位の駆動ピッチに置き換えられているかであり、スライスによる造形形状の論理的な制御刻みが、如何に駆動ピッチの範囲内に近似されて丸められるかによるのである。そこに、位置決めでの誤差(精度)はいかほどなのかが問われるのである。

誤差には、位置的駆動誤差と論理値の駆動間隔での丸め誤差が含まれているのだ。

FDM(FFF)方式では、フィラメントの押し出しでの送りの分解能や押し出し能力が影響し、更にフィラメントの線径誤差なども関係することで、ノズル径に応じての吐出し量の制御での増減による誤差も加わるなどの不確定要素もある。

これらの総合的な作用の結果として、該当装置での造形物の表現力として現れるものなのだ。

以上の様に、単純な数字で表し難い部分があるのが現状であろう。

これらのことから、各種要素に対して本来の機械的動作能力を考慮したGコード生成が出来るスライサーが望まれるのである。

今の装置は、論理的な理想的動作とはかけ離れた制御しか望めない物が多いのだ。

つまり、高品質の造形を求めるには、より高い機械的分解能と応答性が必要であり、高い品質と環境維持が要求される様になるのである。

それは、多分、個人で扱える世界ではなくなるのである。

ところで、一般にファームウェアは、装置のもつ能力に適合するように動作を制御するもので、与えられたGコードに基づいて装置を動作させることを実現する為のものと考える。

よって、要求されるGコードの意味の方が重要な気がするのだが。でも大した要求はしていないように感じるのだが。一般に適応する公開された仕様レベルの要求はこなしていると考えるが。それ以外に何かあるのかな?ファームを弄ったり機能拡張するなら話は別だが。

(2015/10/05)

フィラメントを送り出す機構構造の内、減速機構の採用は良いが、平歯車同士での組み合わせの駆動伝達が多い分、リトラクト時でのバックラッシュの増大を伴う可能性があるので、いくら調整を試みても変動(ロス)は軽減しないのかもね。

最低でも、はすば歯車位にする必要があるだろう。で、やまば歯車ならば更に良いのだが。コンパクトさを重視して変動を無視した感じ。

RepRapのエクストルーダのものは、やまば歯車の採用が多いよね。でも、これでも伝達ロスは出るんだよな。

だから、伝達ロスの軽減の為に、ステッパーのシャフトに直接送り歯を彫りこむこともするようだ。

(2015/10/04)

昨日やっていたNHKの『超絶 凄(スゴ)ワザ!』での光造形機による造形なんだけど、造形精度(解像度)が低く過ぎない?もっと造形力があると思っていたのだがね。

で、厚みじゃなくて曲面形状が出来ているかどうかなんだけどね。だから、断面形状が設計通りかの確認が重要な気がするのだが。手仕上げで追い込むというのもね。(当然、仕上げ作業は必要ではあるが。)

ちょっと光造形の造形結果にガッカリだったんだけど、もっと造形レベルが高い装置はあるような感じがするのだがね〜。

ちょっと違った見方をすれば、あれって、3Dプリンターでの積層造形と手彫りではあるが切削という造形の違いも表現している感じ。

(2015/10/14)

勝敗は別として、一方の最後の追い込みがほとんど感まかせになって、作っては試すような理論も糞もなくなってしまっているのには残念に思うのである。

結果としては、実績のある理論的な方の勝利という事で、もっと頭の使い方があるだろうと思ったのだが、時間が無かったんだろうね。

(2015/10/03)

勝手に期待しているんだけど、なんか全うなレポートが読めるかな?

今までのだと、日本語が意味不明(難解)だったり、擁護派(太鼓持ち)/批判派の内容だったり、素人判断で勘違いにちかいものだったり、完全に誤りだったり、内容が不完全だったりと、満足行かないレポートが多かった気がする。

でも、旬を過ぎているんだよな〜。

新しいもの好きだから、できれば最新の装置のレポートを期待したいんだけどね〜。小生の物色には限界があるし。

で、いいところで消えて見られなくなったり、継続しなくなるような感じでつまらない。(人生色々、本人にしかわからないこともある。)

遠い所から掛け合い?

散歩してきたけど、彼方此方で木が倒れたのか伐採されている所があったね。我が家は、一部の立看板が倒れた位で済んだけど、すごい風だったね。後は、吹き溜まりになりやすい店の前に飛んできた落ち葉の清掃に手間がかかった位。

(2015/10/04)

擁護派と思われる客観視できていない言葉には、発する時点で価値がなくなると考えるけど、横槍にはめげずにレポートして欲しいね。

で、道具としての価値は、その安定性にあるのかな。

そういえば、ここのところの気温低下もあり、ちょっと早いけど我が家では昨日夜から暖房を入れてしまってのでした。温い。

(2015/10/18)

構造上、筐体から追い込む必要があると判断したのかな。先ずは最も脆弱な筐体の変動要素の除外から始めているようだ。

それにしても、お金がかかるね。自前で用意できない場合は大変だ。

(2015/11/05)

そういえば、Form2も注文したみたい。来年1月以降のレポートが楽しみ。

(2016/03/14)

ようやくForm2が手元に届いたようである。レポートが楽しみ。

(2015/10/01)

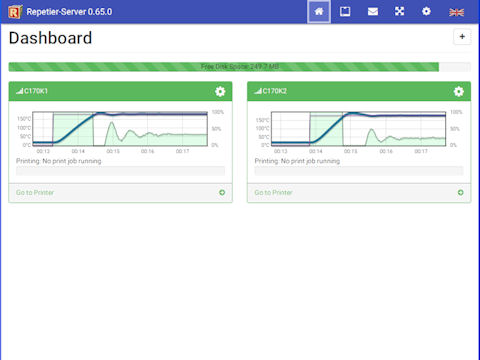

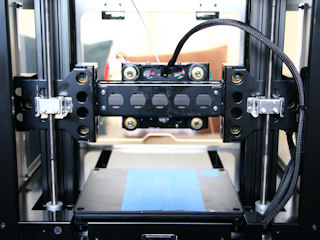

RasPiに新しいプリントサーバーであるRepetier-Server(Ver:0.65)を導入してみた。(OctoPrintでの複数同時制御の試みを止めた。)

RasPi単体で複数の3Dプリンター類を制御できるもので、小生には好都合。

さて、旨く管理できるかな?見た目はFABUIと似ている。

設定してみたが、一枚のRasPiで2台の3Dプリンターがコントロールできた。操作性も良いので、こちらに替えよう。

(2015/10/02)

導入したら、自動起動に登録されるんだね。RasPi起動したら、デーモンで動いているから、ブラウザで開くだけ。あとは個別に操作。

|

操作部分にも温度表示のグラフがあるといいね。操作や確認の画面が分離しているのは面倒でならない。

|

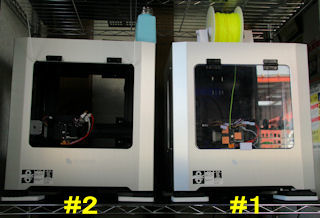

| 棚を設置したので乗っけたんだけど、棚が撓んでしまうので、もっとしっかりした板付きの棚に交換予定。 すこしは客間のスペースに余裕が出来た。 この棚の下にCubeXを設置予定。直接ではないが基本床置きにする予定。 そういえば、この棚と同じもので3Dプリンターを作り上げた人がいるんだよね。 |

(2015/09/30)

何分、ソースを眺めていないので、単純に接続するソケットポート(現状は5000)を変えることで、一台のRasPiで多重にプロセスを起動し成立するのかは不明なのだが、単純な発想としては旨く行くのではないかと考えてしまう。あと、同一参照関係で問題になりそうな物は分けないといけないね。

まあ、同時に利用する機会が無いとは思うのだが、C170が2台あると、こんな妄想もしてしまうもの。

それより、チャンとソース眺めておくかな。

まあ、RasPiは予備機が数枚あるから困ってはいないが、一枚で事足りるならそれに越したことはないのであるが。

(2015/10/01)

とりあえず、起動オプションに接続ポートを変更する設定(例:--port=8080)があるね。あと、"--config"や"--basedir"など、参照関係のディレクトリーやファイルの変更も出来るね。

ポートを変えたり、参照ディレクトリーを変えたりして起動してみたが、見かけは多重で別起動するけど、何かがかち合うのか同時に操作すると固まるね。もう少し調べる必要があるね。設定すべき関連ファイルがあるのだろう。ログ関係かな?プロセス関係かな?

なんかRepetier-Serverを利用する方がいいかな?

(2015/09/28)

小生の実感ではあるがパーソナルで使用できる3Dプリンターでは、よほど構造的な欠陥が無い限り、造形最小サイズに関係するノズル(スポット)径とスライスするソフトと造形速度に強く依存するものと考えた方が良いだろう。

ただ、スライスするソフトも3Dデータを忠実に再現するタイプと、少々デフォルメする部分があるタイプがあるようなので、都合のよいタイプを探るべきだろう。

基本は3Dデータに忠実で、限りなくそれを再現できる装置環境なのであろう。あとは造形材料であるフィラメントやレジンの類だろうか。さらに、メンテナンスは重要だね。

だから装置がダメなのではなく、スライスされた造形データがダメなことが多いように考えるのだ。セット販売されている場合で、それしか使用できないと判断しがちだが、色々と抜け道があるものだよ。

で、私見だが、ボーデン方式の供給はヘッドが軽く出来て高速造形には向いていても、造形品質から云えば、欠陥としかいえない気がするんだけどね。設定の追い込みや品質維持が難しく、造形対象や造形状況と環境での変動がしやすい。でも、ボーデン方式の採用が多いよね。

同じようなことは、切削でも云えるのでは?

(2015/09/29)

そういえば、ZortraxのZCodeのハックは進んでないのかな?

(2015/09/30)

デルタの造形装置で、エクストルーダのコールドエンド(モーター)側を三方のキャリッジで吊り下げて、ボーデンチューブの長さを極力短くして供給することをしているものがあるようだ。出来る限りボーデンでの不具合を軽減する手段だろう。際物だね。造形移動動作とは異なる振動が加わりそうで不安があるが、どうなのであろうか?遅延や逆位相で制振に役立つかな?それとも共振して...。

(2015/09/27)

本日は、朝からハーフマラソンに参加していたのだが、結果はというと、完走はしたもののタイムはあまりに酷いものでした。

事前の練習を怠っていた(散歩しかしていない)ので当然の結果。5km過ぎあたりからリタイアを考えていたんだけど、どうも周りにリタイヤする雰囲気が無かったので、結局最後までゴールを目指す事に。帰りがバイクでの走行なので、ダメージが酷いと運転操作できない危険があるから、リタイヤも視野に入れていたのだが。

今回は街中の一部がコースになっていたのだけれど、陸上自衛隊の駐屯地もコース内にあり、自衛隊員に励まされながら走っているのは、なんか変な感じがしてしまった。一般人がいなく自衛隊員がコース内脇に等間隔で並ばれていて途切れる事がない状態だから、変に威圧感もあったり。でも、逆に頑張れって応援したいくらいのところも。走者の方が肉体的に勝っている感じもしてね。見掛けで判断してはいけないが。

で、何ごとにも準備を怠らない事が重要なんだけど、ある種トラウマみたいなものがあって、練習をするのが遠のいてしまうのでした。膝を痛めた後遺症(脳が痛みを作り出している感じ)なのでしょうね。

で、練習から開放された(適度に続けるべきだけど)ので、雪が積もり始めるまではバイクでのツーリング三昧?

(2015/09/20)

本日は、午前中にCubeXの荷造りと運送の手配をして、午後からはArduino UNOのケース作りをC170改で造形し、夜間はCubeXの設置スペースが空いたので、もう一台のC170を箱から出して状況を確認した。

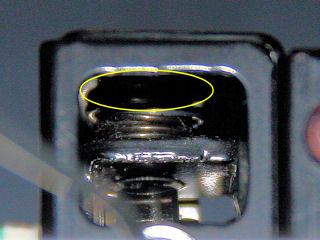

で、そのC170なのだが、エクストルーダの押しバネのテンションが弱く、フィラメント送りが全然ダメだったので、色々と変更を加えてみた。

まずバネのテンションを上げるため、バネに下駄を加えた。また、ドライブギヤも別のものに取り替えた。

ただ、小生のC170改では問題にならなかったのだが、もう一台のC170ではホットエンド側のバレル固定のナットと干渉してギヤが回転しない状況になってしまったのだ。

そこで、ナットにスプリングワッシャを噛ましているのをやめて、ナットだけで締め直して干渉を防いだ。スプリングワッシャはあったほうが良いと思うので、後日ナットを少し削って薄くしようと思う。

|

|

エクストルーダの動作は多分問題がなくなったと思われる。今日のところはここまで。明日以降に造形の確認を行う予定。

ということで、多分ヒートシンクを兼ねる固定用のアルミプレートの形状並びに止め穴位置加工に相当の誤差があるのだろうね。

(2015/09/21)

昨日の続きで、本日も中古で譲り受けたC170の状態確認。

まず、X軸がZ軸に対して水平に取り付けられているかを調べてみる。とはいってもスコヤで直角が出ているかを調べる程度なのだが、残念ながらズレがあり、一方のZ軸駆動のネジを1回転半ほど回転させて直角に合わせた。その後、ベッドの水平出しを行う。ベッドの前後が判別出来る様にマーキングも行う。ちなみに、Z軸の昇降ナットボックス内には、元の持ち主が消しゴムを挿入していて、動かない様に固定されていたので、そのまま利用することに。(Z軸が平行であるかは、X軸との直交で確認して同様の傾向があったからほぼ平行とみなした。)

|

|

|

|

ここで造形を開始しようと思ったのだが、取り付けられているFANの向きが反対で外側に風を送っていたので、反転ついでに回転数の低い且つ超静音FANに交換。交換後にホットエンドの温度上昇とPIDの制御関連を再確認したが、問題ない状況。PIDの設定はもともとバッチリみたい。

ベッドには何も張り付いていない状態なので、ブルーテープを貼っておこう。

さて、いよいよ造形テスト。どんな結果になるやら。

初造形として、いつものテスト造形モデル。0.2mmピッチでサポートあり、冷却なしで、フィラメントは3DcreatorsPLAグレー。

|

|

|

簡易サポート除去状態。 標準ノズルで冷却無しだから、初造形としてはこんなもんかな。 特に問題になるところはなさそうだから、バックアップ装置としての利用は出来そうだ。 パーツ取りに利用しようとしていたが、もったいないね。 |

確認できる範囲で何とか使い物になる装置になった。

後は、より能力を引き出す作業となるが、それは既にC170改で行った処置とかぶるので割愛。

ところで小生の所有する装置の中で、CubeX以外はネットからの利用が可能なので非常に便利なのだが、なんとかCubeXもネットから利用する方法はないかな?根本的に制御ボードを換える必要があるよね〜。

もしCubeXをネット環境に取り込むとすれば、CubeXの操作パネルの信号のやり取りを取り出して、それをハックする形で操作可能な装置を取り付ける事だろうね。どうせシリアル通信だろうし。

やってやれない事もなさそうだから、これも頭においておこう。エラー時のビープ音発生なんかも同様に処理可能になるな。

とりあえず修理で交換した基板は全て返却予定なので、戻ってきたらじっくり基板を解析することにする。

(2015/10/02)

CubeXの修理は、メインの制御基板は無交換で済んだようなので、基板をじっくり観察することはできなくなってしまった。

ところで、巷でのC170の調整等の改善で残る問題は、どうやら『五月蝿い』だけになったようだね。これは完全に構造的な問題だからなんともしがたいが、動作速度を遅くするのと筐体の一部をテープで仮止めする位でかなり軽減する筈。小生のは、わりと静かで造形してますよ。

速度を上げると唸る共振は間逃れないけどね。あれにはびっくりしたものである。轟音で唸るからね。

現状では、FABtotumの冷却ファンの音と切削時の音だね。これだけはどうにもならないから、蔵に押し込んで利用している。

(2015/09/18)

FABtotumでの4軸回転切削加工なんだけど、MeshCAMでNCデータを生成する場合、回転軸がX軸で原点管理も固定されている(変更できない)為、Y軸が回転のFABtotumの場合、座標系を変更する必要がある。

もっとも簡単な方法は、X軸の値に"-1"を掛けてY軸の値とし、Y軸の値をX軸の値にする方法だろう。ただ、これだと原点の位置が奥側になり、材料を固定している側となる為、そもそも原点指示が出来ないという不具合がある。その為、回転軸の原点を材料の手前側にする処置が必要になる。

ということで、ちょっと厄介な処理をする必要があるようだ。

(2015/09/19)

任意の点から現実の原点までのオフセット量が予め分っていれば、Gコード内に原点からのオフセット量で位置決めする方法が取れるんだけど、そのオフセット量が確定し難い(測定誤差が大きい)状況なんだよね。

やっぱり、チャンと出来合いのGコードを加工プログラム(スクリプト)で原点を含めて座標変更処理するべきだね。

(2015/09/17)

相変わらず些細なことではあるが、本日も献血で社会貢献?

献血終了後にサービスで自販機のアイスが食べられるコインが渡されるんだけど、旭川は季節的にアイスでもないし、献血ルームもそれほど暖かい雰囲気でもなく体が冷えるだけなので、コインは返却してきた。献血ルームが移設する以前は、シュークリームの提供だったから遠慮なく食べられたのだがね。

その代わりではないけど、ホットココアを2杯とお菓子を頂いてきた。こちらは無料提供。

で、明日は札幌で会議があるので出張予定なんだけど、去年訪れることが出来なかった3Dプリンターが置いてあるものづくりオフィス&カフェにでも寄ってみるかな。どんな感じで利用されているのか雰囲気を楽しんでこよう。

あと、東急ハンズによって、切削材料の仕入れもしてこよっと。

(2015/09/18)

ものづくりオフィスSHAREに寄ってきた。カフェの機能は無いようでお茶はいただけなかったけど、見学OKみたいなんで色々と質問して教えてもらってきた。3DプリンターはCubeX

Duoと自作機の2台で、あと切削機としてローランドのMDX-40Aがあった。他にも色々とあるんだけど、CubeXをノーマル状態で使用しているとは思ってもいなかった。小生のような脱調現象は無いのだそうだ。(1ヘッド分軽いからかな?)

ちなみに、フィラメントの供給は外部から行っていて、上部の一部からチューブに挿入する処置はされていた。(下からの供給だとかなりストレスがかかるのだそうだ。)

基本、占有時間に対しての料金体系のようなので、こんなやり方もあるんだね。でも、他人には操作させたくないな。

あと、ハンズでアルミや真鍮の材料を物色してきた。当分は材料に困る事は無いだろう。

で、会議の方は危なく理事席側に押し込められる状況になっていたようだが、聞いていないという事で回避。トップの自由奔放で不手際なのには困らされる。本人は多分、海外に遊びにいって、会議をすっぽかしたんだよね〜、酷い話。

(2015/09/16)

なにやら、新しい装置が発表される模様。画像からはレジンが自動供給される雰囲気で、剥がし動作関連が変更された感じのものだけど...。

(2015/09/23)

Form2という新しい装置の発表がされた。

で、カートリッジビジネスに変更されてしまったから、レジンの品質は保たれ造形が安定するのだろうが、いやがる人もいるだろうね。

ところで、使用するレジンの色や素材の違いによって、造形出来る最小積層ピッチと最大積層ピッチが異なるものだったのだね。まあ、光で固めるものだから色々と厄介ごとがあるのだろう。こういう部分もID管理で誤魔化しが効かなくなるんだろうね。

レジンに関しては、サードパティー製も利用可能な様だね。まあ、純正品を使うのがベストなのだろうけど。

そういえば、発表ってフライングしてなかったかな。サマータイムの所為かな?なじみが無いから時差の感覚が分らない。って、時期に応じて時計をずらす習慣はナンセンスだと思っているのだが、慣れていれば問題ないのかな?

(2015/09/24)

わりとレジンタンクが損傷しやすく、その不具合による造形ミスが多かった印象なんだけど、その解決策として、毎層でのクリーニング動作を追加したようだね。より良好なレジン層を供給するという意味でも。

でも、その動作で取り除かれたものは除去されずにタンク内に浮遊しているんだけど問題ないのかな?

ともかく、造形面の状態を良好に保つ事が造形品質と成功率に貢献するのだろうし、レジンタンクの造形面の寿命も延びるという事での処置なんだろうね。

さて、吊り上げ式での高速造形を謳っている方式では、どのような処置でこのような問題(良好なレジン層の供給)を克服しているんだろうね。

ところで、小生の光造形機の初号機はFABtotumにPRISMのモジュールで構成した装置になりそうだ。でも、モジュールの出荷が来年の2月以降だから、その前に何か別の装置が届くかもしれないね。

(2015/09/28)

なにやら、400倍の造形速度を謳うDLP方式の造型機も出てくるようだね。でも、先細りの造形物の造形サンプルだから、どんなものでも旨く行くとは限らない気がするんだけどね。

(2015/10/20)

なんか色々なところの情報を見るに、光学系を含めた内部が完全に外部と隔絶された構造になったようだね。埃の浸入や湿気でのカビ発生が防止(軽減)されているようだ。

(2015/11/28)

NX1という光造形機、造形面の境界に油分をコートした層を用いて剥離動作を無くしている模様。

この装置の説明では、単一の広い面(レジンが供給/充填されるまでに時間を要する部分)での造形速度は遅くなることが記載されているようだ。最高造形速度が出せる部分は単一造形面が小さい部分(直ぐにレジンが供給/充填される範囲)に限られるようである。当然だね。

(2015/09/14)

本日、造形中にトラブルが起きて処置をしていたら、何かやばい所に触れたらしく、動作しなくなってしまった。

電源投入で基板への供給はLEDが点灯しているのでそこまでは流れているようだが、その後の基板内の供給部分で何らかのヒューズらしきものを飛ばしたようだ。(面倒なんで、細かくは調査していない。)

色々とメンテナンスもしてもらいたいし、ヘッド1の供給検出問題もあるので、随分と問題を抱えながらであったが、ようやく修理依頼をすることになる。

デカイから梱包が大変なんだよね。箱は捨てずにとってあるから、問題は無いのだが。

なんか、C170改の目途が立った段階でダウンしてしまうとは、タイミングが良すぎるね。

(2015/09/15)

そういえば、修理の初期費用に3万円に加え往復の送料持ちとなると、交換等やらの追加料金で昨今の手頃な3Dプリンターが買えてしまうね。

但し、3ヘッド構成で造形エリアの広さを考えると、同じような物は、やはりいい値段がする。

やっぱり、CubeXの中古手に入れるべきかな?それより、ダブルノズルで手頃なの探すか?

(2015/09/16)

結局、CubeX Trioは3ヘッド構成だけどシングル同然でしか利用していないから、造形エリアだけ確保出来れば良いのだけど、ダブルで造形時にシングルとして動作する装置に魅力があるんだよね。その手で安いのがないかな〜。ないなら作れ!?

(2015/10/02)

修理の内容としては、"Head Breakout Borard"と"Extruder Sensor Board"のそれぞれ1枚の交換で済むようだ。メインの制御基板は無事だったらしい?(多分、メイン基板上のヒューズチップ位は交換してると思うけど。)

それぞれの基板は大した値段ではないが、初期料金が少々お高めなので、送料を含めておよそ5万円の出費になる。

それより、ちゃんと治って戻ってこいよ〜。

(2015/10/16)

何だかんだで一ヶ月を過ぎたのだが、サポートからは10/2以降からなにも連絡が無いんだけど。やっぱり再調査したらあれもダメだったと多額の見積りが再度上がって来るんではないだろうか?

(2015/10/21)

本日、ようやく請求書が届いた。入金確認後の発送だから、来週の前半には戻ってくるね。

(2015/10/28)

本日午前中に、ようやくだが戻ってきた。レポートにはいろいろと初期モデルから改善されている部分があるようで、故障場所以外にいろいろと無償対応で対応して頂いている。

電源の投入不良は、SDメモリーカードの不具合らしく、削除(取り外)したようだ。無くても問題ないってこと?ということは、やっぱり何らかのデーター管理がされていたのかな?

調整作業完了を示す、3色の三角コーン造形物も添付されていた。

ところで、レポートには作業完了日が9月30日になっているんだけど、返還の手続きにえらく時間が掛かってしまっているね。非常に不満。

|

(2015/11/14)

最近気づいたんだけど、なんかヘッドの樹脂をこそげ取るワイパー樹脂板も交換されていた。以前はヘッドの高熱でフニャフニャに曲がりくねっていたけど、平らなものに交換されてた。

(2015/09/13)

一応、C170改の方にも、Φ0.2mmのノズル(エア・ブラシ用)を取り付けての造形が可能になる。

これで、CubeXと共に同レベルの表現力を確保することができた。

シングルヘッドの為、ホットエンドを交換し、ベッドの調整を行う必要はあるが、利用価値はある。

ということで、バックアップ体制としては、まずまずの所。

(2015/09/12)

まだ試作機のようだけど、実用レベルになってきたようである。サンプル造形物もかなり品質が良いようだ。

但し、これは業務用クラスなので、すぐさま個人でのホビー用途で購入できるようなものではない。

しかし、こなれてくれば一気にボトムダウンしてくるだろうね。

小生の最終段階の造形装置は、この手のものだと考えているから、早く降りてきて欲しいものである。

さて、順調に行けば来年辺りにFABtotumの光造型機化(PRISM)が手に入る予定なのだが、やっぱりフルカラーが造形出来る装置が欲しいよね。

(2015/09/11)

明らかにヘリでの救助が必要な場所はともかく、危機的な状況下では無く、たかだか50cmにも満たない水位で流れのない範囲で、50mほど行けば乾いた陸地が在るような状況の現場での救助は、いささか過剰だし、より一層の危険を伴うような気がしてならない。もっと安全な対応があるだろうに。ボートなんかでの救助は、報道にはなり難いんだろうね。

冷静になれば、パニック的な行動はなくなるだろうし、冷静な対処を求めるように促すような処置も出来るはずである。無論、危機回避の発想からすれば、『もしかしたら』での行動も致し方ないのではあるが。

多分、報道の一部には、ある種のドラマ性を期待している中継があるのかもしれない。いつもの事だが、もう少しまじめになるべきだと思うのである。被害を被っている方々に失礼極まりないと思うのだがね。

で、傍で見ている範囲では、単なるパフォーマンスかヤラセに見えてしまうのは、小生の根が捻じ曲がっているんだろうね。ご勘弁を。

(2015/09/11)

そういえばFABtotumのPRISM方式の光造形装置の場合、ベッド側がXYで移動動作可能なので、簡易的にシフト処理が可能だよね。

造形エリアの拡張や液晶マトリックス内のハーフシフトでの解像度UPなど。

これらは完全に制御ソフト次第ということだから、色々と可能性が広がるね。

あと、微細な回転運動や前後左右に揺さ振り続けていたら、剥がし動作も不要で高速造形が可能かも?

(2015/09/10)

個人を特定する為の唯一無二の番号で、どうも真剣に考え出された制度ではない気がしますね。桁数も12桁しかないし、簡単に覚えられる番号も発生しそうで間抜け感満載。

そもそも、この番号には使用出来ない単純な構成は無いようにされているのかな。欠番対象があるとすると、桁はもっと多い方がよい筈。

で、単なる整理番号程度ならまだしも、色々と関連付けされるようだから、どんなに管理体制がしっかりしていても抜け道はあるもの。

何れにせよ、悪さをする輩に活用されるような事だけは防ぎたいものなのだが。(てか、悪用前提の気がするね。正直者が馬鹿を見る。)

小生の感覚では、無駄金の発生対象だね。もっと賢い手立ては無いものか。

(2015/09/30)

ところで、この番号制って、法人にも適用されるのかな。一応、人だからね。でないと、統一する意味がない。

検索したら、法人番号って13桁の番号が割り振られていて、マイナンバーとは異なる管理のようだ。

ということで、この番号に適合しない番号を持つものや、実態の出せない裏工作のような流動性の為に、そもそも番号を持たないものの管理がどんな状態で行われるのか、または行われないようになるんだろうね。『ややこしや?ややこしや!』

「番号が割り振られない人はいないのです!」?「個人や他人で重複する様なことは無いのです!」?「誤った処理はされないのです!」?

不足の事態への対応方法を模索しておく必要があるね。結局は自己管理になるのか?

(2016/02/23)

なにやら重複している状況が見つかったようだね。でも、これは氷山の一角で、これからどんどん出てくるぞ!ましてや、記載時に間違っていても、紹介等が無い限り比較される事がないから、かなり後から発覚する事になる。

(2015/09/09)

何やらステッパーに取り付けるタイプの制御ボードが出てくるようだ。

で、回転の検出にコンパスにも使われている様な素子を利用し、ステッパーの軸に磁石を固定して回転角を抽出する様である。分解能が12bitであるようだが、ステッパーの制御角とエンコードでの検出角には明らかに一致しない角度があるので、その辺の丸め処理が必要だね。

出来れば、もう少しビット数を増やして、ステッパーの制御角(マイクロステップ)に近似した値を出せるようになってもらえるとよいのだが。

モーターにマイコンが乗った構造の賢いモジュールが、今後も手頃な価格で出てくるのだろうね。

(2015/09/04)

何だかんだ、色々と出来る環境にはなっているんだけど、結局の所、既存のアプリを利用して生成されたGコードを活用するレベルに甘んじている。多少は編集したりして小細工はするものの、その程度である。

で、何が不満かというと、もう少し思い描いた通りのGコードが生成出来て欲しい場合があるのだが、フリーのスライサーやCAMでは都合良く実現出来ない状況がある。(有料でも小生の手の届く範囲では大差ない。)

なんか特別な造形または切削をする必要性がある時に、通常じゃ得られないGコードが必要な場合もあるのだが、手書きで済む範囲であれば書いてしまうし、無理なら諦めている。

じゃ、スライサーやCAMその物を自作すればいいのではないかと思われるかもしれないが、残念ながらそこまでのスキルは持ち合わせていないのである。(スライサーやCAMのコードを調べれば知識が得られるのだろうが、まだ、読んではいない。)

但し、既存のGコードを小細工出来るのであるから、その規模を大きく(自動化)していくべきだろうと妄想し葛藤しているのである。

ということで、久々にプログラマーとしてオリジナルな処理をするプログラムを生成してみようと考えている。

何十年振りになるのでリハビリを兼ねてではあるが、基本的で使い慣れたC言語での開発を行っていこうとしている。はっきり云うと、GUI関連は決まりごとが多過ぎてイヤなのである。簡単なフィルター的なプログラムで十分な気がするが、処理データ量が多いので、やはりインタプリタ系では心細いのである。

で、余裕があったらGUIまで考慮して画像処理関連も追加できれば良いと考えている。(多分、その時はPythonに乗り換えるかも。)

但し、あくまでも小生の趣味用なので、プログラムをオープンにするつもりはない。どんな道具(プログラム)が揃えられるかな。

(2015/09/03)

FABtotumでアルミと真鍮が切削可能だという事で、我が家では3Dプリンター用の部品を製作する切削機として大いに活用している。

今まではアイディアだけで終わっていて諦めていた物が、ある程度お任せで加工出来る様になった事で、色々と確認したり改善したりといった作業が可能になったのだ。これで、更なる探求が可能になるだろう。

本来なら3Dプリンターとしての造形機能が主で、切削はオマケみたいな云われ方をしているが、既に3Dプリンターの造形装置を所有している小生には、切削がメインになるのは至極当然な事ではある。本格的な切削機を入手する様になるまでは、十分に機能してもらいたいものだ。

(2015/09/04)

ちなみに、こんな物を加工している。まだまだ、色々と学ばなければならないね。

|

|

|

|

(2015/09/08)

案の定だけど、金属アレルギーの症状が左足に水疱として出てしまっている。嘗ても同様の症状が出てたので同じような治療が必要なようだ。

出来るだけ金属には近寄らないような習慣が必要なんだけど、ちょっと無理な所もあるね。

(2015/09/01)

最近は、切削関連の書き込みが増えて、肝心の3Dプリンターネタが御座なりになっている状況がある。まあ、初めての自動切削装置(モドキ)を手にしたのだから、大目に見てもらいたい。

で、切削自体は希望する材料までは何とかなりそうなので安心しているのだが、未だに4軸同時加工までは動作確認できていない。この辺はFusion

360でCAM対応出来る様になるのを待つことになるだろう。

ところで、3Dプリンター(機能)が役立たずになった訳ではないので、あえて書いておくと、切削形状が複雑になる場合、ワークの保持を安定化させる為の補助的な冶具が必要になるのだが、この冶具を3Dプリンターで造形するのである。あまり高温には耐えられないのだが、安価で手軽に無駄なく用意できるので都合が良いのである。

(2015/09/05)

一応、4軸同時加工を想定したGコードを手書きして動作確認をしてみた所、4軸共同時(厳密には同時ではないが)に動作する事が確認できたので、後はCAMソフト次第だね。まあ、3Dプリンターでの造形でキャリブレーション動作するんだから当然といえば当然。