|

2014年度

1月〜4月まで

5月から7月まで

8月から10月はこちら

11月〜12月

2017年度

2016年度

2015年度

2013年度

(2014/04/29)

かなり狭義の考え方なのだが、生命の本質は後世に自身の遺伝情報(DNA)を残すという戦略の元に活動しているという。

そこでだが、高等生物になると遺伝情報(DNA)は交配によって子孫を残そうとするので、本質的に自身そのものの遺伝情報(DNA)は失われる事になる。

この様な繰り返しが行われて来ているのだが、では、本質的に何を後世に残そうとしているのであろうか。(ミトコンドリアの戦略)

生命が遺伝情報(DNA)という物を元に創造されているという事が、本当は何を意味しているのであろうか。(DNAの戦略)

万物はその創造の元になる法則により生み出されて来ている。では、その法則は何によって生み出されたのであろうか。

情報にも重さがあると云う説がある。我々が扱っている情報を記憶したりする蓄積の為に必要とするエネルギーの事ではない。

情報というものその物に重さがあるのであれば、仮に微量な重さであっても、その総重量は想像以上に無限な重さを有する事になるのではないだろうか。(ダークマターやダークエネルギーに相当するのでは?)

我々は非常に身近な物を感じ取れない体質にある。だが、感じ取れないからといって無いのではない事はよく分っている筈だ。

情報は失われる事なく、常に存在しているのが我々の世界である。(これらの一部を象徴して『神』が出現する。)

話は替わるが、MS社製のIE(V6〜V11)に対して脆弱性が見つかり、その対処に手を焼いている様であるが、かなり根本的な部分と予測される。

これに対しては少なくとも例外対策で、Windows XPについても対処のアップデートを提供した方が良いのではないだろうか。

そうでないと、攻撃する対象は現状簡単には減らない上、ばら撒かれる量も減りはしない。何の為のセキュリティー対策か訳が分らなくなるだろう。

多分、全くの新OSでも開発しない限り(多分、出来ない)、XPからは手を引けないのではないか!?XPの延命ではなく、攻撃の縮小目的である。

(例外は必ずあるものだ。生み出した責任がある。期限切れでのサポート終了という事での責任逃れは、多分、許されないのでは?)

小生としては、Windowsマシンから決別したいのだが、このOS上でしか動作しないアプリケーションが多い為、致し方なく使用している。しかし、MacやLinux等でも同レベルのものが利用出来るなら、さっさと切り替えたいところなのである。(多分、無理がある。)

(2014/05/02)

XP用にも特例でパッチ用のアップデートが配信される様である。こうでなくては。

そういえば、今朝やたらとクシャミが出たのはこの所為だったのだな。すっかり忘れていた。

(2014/06/14)

ここ最近の状況で目立ってきたのは高齢者の犯罪等である。

平均寿命の向上により、より犯罪層の年齢が上がっている事もあるだろうが、それだけではないだろう。

脳の仕組みから考えれば、高齢化により脳の一部の萎縮が進み、理性に関する部分が阻害され、より本能の部分が優勢的に支配し始めるようなのである。つまり、より動物的な行動を採る様になるのだ。他人を信用しなくなり、自分本位で欲が増して貪欲になり、乱暴になるのである。(社会的適応能力が無くなり、自己保存能力が高まる。)

これも、生命的な判断からすれば生存の為の仕組みに過ぎないのかもしれない。

この脳の萎縮の要因の一つが、飲酒である事はあまり大きく公にはされていない。だが、間違いなく飲酒で脳は萎縮するのでる。

単に高齢化が原因ではなく、この飲酒が大いに関係している事を無視しているような気がする。脳にはアルコールは大敵なのだ。だが、程々の飲酒が百薬の長である事も事実である。

高齢者以外にも女性の犯罪も目立ってきている今日であるが、女性の飲酒も増えている事が要因かも知れない。

小生は脳を保護する為、少々手遅れだったかもしれないがある時から飲酒を止めている。それからの脳の機能は万全とまでは行かないが、かなり鮮明に判断出来るような気がしているのだ。

飲酒を禁止しろとまでは言わないが、飲酒による脳への害を公にしてもらいたい所がある。酔う酔わないとか酒に強いとか弱いとかの問題ではないのだ。

これ以上、負の存在を増やさない為にも。(頭も体も健全なら良いが、頭がおかしくて体が健康なのは不幸な事である。逆に体が不自由でも頭が鮮明なら、社会に役立つ可能性もある。両方ダメなのは、論外だ。)

(2019/02/07)

最近の統計の解釈から、程々の飲酒が百薬の長では無く害しかないという結論があるようである。まあ、そうだろうね。

(2014/04/29)

何やら造形する事に注目を集めている様だが、それと合せて破壊する装置と破壊した材料を再利用するシステムも成長しなければならない。生物的な観点からすると、このシステムが成り立っている事で、生命維持が出来ているのである。

いつの日か、一晩で世界が変わっている時代が来るかもしれない。

(2014/04/25)

特にPLAは新鮮な方が良いようである。また、新鮮な内に使用しきる方が良いようである。

最近、巻き量の少ないリールなりカートリッジなりが横行し始めているが、使い切るまでの時間の短縮での最も良い状態で使用される事を狙っているとも考えられる。

それ程安くはない物なので、ケチって長きに使用する場合は、使用後の保管に注意する必要がある。

尚、経過時間と保管状況によりフィラメントは変質するので、造形品質にも影響が出るから注意して欲しい。

(2014/04/24)

何か装置に翻弄されていて、思った通りに扱えていないのなら、使いこなす事に専念するか放り投げる方が無難です。そういう物です。分相応なのか判断が必要です。僅かな情報に惑わされて、誤った判断は下さない事です。

世の中は、そういった心理を利用して付け入る事によって成り立っているのです。正直者は損をする様に出来ているのです。賢くなりましょう。強かでありましょう。決して騙す方にはまわらないようにしましょう。

あと、過信は禁物です。常に、『初心忘るべからず』です。(←本当の意味を調べると...。)

(2014/04/24)

私にとっては、現状入手した造形装置については、造形できる物の解像度が低い事を除けば、ある程度の3DCADや3DCGが弄れるし、簡易的な3Dスキャナーも入手したので、大いに造形を楽しめる状況になっている。(自分は、同じものが手作り出来ないので、大いに助かる。)

しかし、この楽しめる状況に至るまでには、基礎的な状況確認なり造形ルールなりを自分なりに確立してきた作業があるからこその状況である事を念を押ておく。更に、明らかに不具合がある場合は、出来る限り明確にして自分で対処出来ない場合は、メーカーに修理調整させる作業を行っているのだ。また、メーカー非推奨の作業を試みている事も挙げられよう。(他のスライサーや他社のフィラメント、ハッキング等々。)

何処かにも記載があるが、偽りがない限りメーカーが公表しているレベルの物が造形可能なのである。だが、同じ環境が再現出来ない限り、必ずしも同じ物が出来る保証はないのだが。

私の様にしつこく探求するのは無理にしても、主張には明確な現象を伝えるべきであり、あいまいな論点は展開しないほうが良いだろう。でも普通の人には無理なのかな?

今のパーソナルなFDM装置関連は素人でも手を加えられるほどの範囲内であるけれど、次の段階にシフトした場合、素人には手におえないレベルになるから、今が楽しみ時期である。

(2014/04/22)

もし日本のメーカーが本気を出して、パーソナル向けのFDM装置を提供するとすれば、次の項目位は行うのではないだろうか。

マルチカラー対応で、比較的小物の造形装置として展開があると思われるので、

■ フィラメントの線径はφ1mm以下を使用するだろう。品質維持の為、カートリッジ入が一般化。

■ フィラメントのローディング・アンローディングの自動化並びにオートチェンジャーオプション対応。

■ ノズルの孔径は0.2mm前後を使用するだろう。基本シングルノズル。多ヘッド時は退避機能あり。

■ ヒーターとサーミスターはノズルと一体型で非常にコンパクトに設計され、ノズル先端側に集中した構造になるだろう。使い捨てタイプ。

■ 造形サイズは120x120x240mm(XYZ)位で、装置サイズも180x180x300mm(XYZ)位のBOX型で比較的コンパクトサイズになるだろう。

■ Z軸以外(X軸、Y軸、エクストルーダ)には超音波モーター(リニアタイプ)を使用するだろう。

■ USB接続動作以外にスタンドアロン対応、Wi-Fi対応、その他の通信対応並びに、サーバー機能内蔵。

■ オプションで、3Dスキャナー対応。

■ ノズルとプラットフォームのギャップは自動調整対応。

■ オートキャリブレーション対応で、プラットフォーム側の水平化を行う。 ← 多分、量産品では精度が出るので不要かも。

■ 造形データ生成も独自の方式が採られ、生成コードの暗号化など再加工の手立てが取れない方式になるだろう。

尚、殆どが素人には介入できない位作り込みがされていて、調整等で弄れる部分がごく僅かしかない状態となるだろう。

という事で、弄るのが趣味の方にはつまらない装置になるだろう。だが、普通に使う人にとってはこの方が都合が良いと思われる。

書いていて申し訳ないんだけれど、やっぱりFDM装置では商品化に踏み込まないだろう。上記の一部を利用したインクジェット方式でフルカラー対応品の方が現実的だ。

ところで、Z軸以外のステッピングモーターの使用では、減速段がない場合、一パルス辺り0.05mm前後の移動解像度しかない様な気がするけど、スライス結果はやたらと細かい数値が吐き出されていて、実際は動かないか動き過ぎるかの現象が起こっている様である。

装置に合せたGコードの最適化が必要な気がする。

(2014/04/23)

何か造形品質が高いと言われている装置は、大抵の場合、装置専用の造形データーを利用している様な気がする。この辺が大きな違いではないのだろうか?

(2014/05/07)

最近のFDM装置関連で見られる工夫として、

■ オリジナル制御コード生成 : 装置に特化した造形品質を向上させる為の専用制御コードによる造形を行うなど

■ フィラメント切れの検出や一時停止 : 不具合に対する事前検出並びに一時停止と復帰機能の充実

■ ヒーターがダブル : 温度を一定に保つ為に、温度変化への追従性を良くする為か

■ ノズルの独立リフト : フィラメントの切れや引っ掛かり等の不具合防止の為か

■ ノズル径の複数使い : 細部の造形専用と造形速度向上の為の専用を用意するなど

■ プラットフォームの材質や孔開け : 特殊な樹脂やガラス系や人工石等の利用とメッシュの様な孔の作り込みでの、熱の伝導性や吸着性の改善

■ ヘッドの簡単交換 : マルチ装置への展開

(2014/05/21)

■ ノズル径の複数使い2 : ノズル部分だけを複数用意して回転(ロータリー)式にして対応する発想の装置が登場しそう。昔のテレビカメラのレンズ交換みたい。同じような発想は何処(多ヘッド対応)かに既に書いてある。邪魔にならない様に、45度傾けた構造である。

(2014/05/23)

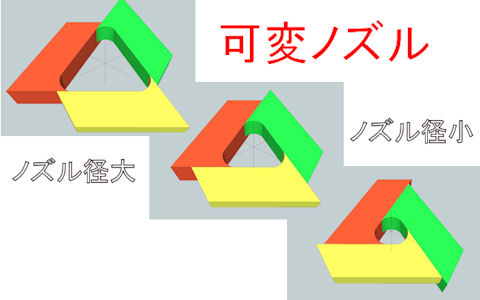

複数のノズルを用意するのではなく、ノズル径の絞りを可変する仕組みを取り入れた方が良い様な気がしてきた。そもそも孔が丸である必要はない。

|

こんな感じの可変ノズルが出来ると、フィラメントの引き込み+ノズルの絞りでよりフィラメント切れが良くなるのではないか?

そういえば、こんな感じのキャストパズルがあった。

(2014/05/23)

多分、FDM装置以外の造形装置にも必要になるかもしれないが、

■ 造形開始時に承認コード入力 : これだけ世間が騒がしくなっているので、造形開始時に何らかの承認コード入力とその痕跡を残す仕組みが必要になるだろう。また、装置が造形物の形状を認識して、造形をすべきかどうかの判断が重要になるだろう。既に、クラウド関係で環境が整いつつあるが、これは情報の分析も兼ねているので、おかしなものを造形させない様な仕組みや情報元を探る為の環境なので、扱う上では本来注意が必要である。

この関係上、将来、装置の自作の規制もされるかもしれない。

(2014/05/28)

なんとかシステム的な部分は間に合った様だね。完全かどうかは一部に人力が加わるから分らないけど、規制する仕組みは確立出来そうである。

という事で、必然としての成り行きである。

(2014/07/25)

■ 装置の密閉化 : ABSでの造形時の保温対策だけでなく、有害と思われる溶融時の排出ガスの漏れを防止(フィルター付)する対策が施されている装置が現れている。

■ 高温溶融対応 : 通常のPLAやABSだけではなく、より高温で溶融する樹脂の対応として、400℃まで熱する事が出来る装置も現れている。冷却には空冷で追いつかないので、水冷式を採用しているようだ。

■ 制御ボードの高機能化 : これは必然的でしょう。出来れば、リアルタイム処理が出来る位になってもらいたいですね。

■ 緊急停止ボタン付 : 今の装置では絶対に必要だと思うのだけど、電源抜く方が早いかな?

(2015/09/04)

そういえば、上記の可変ノズルの構造の六枚版で、可変六角レンチが出るみたいだね。

(2014/04/21)

私個人は道楽の範囲で携わっているので、たまに熱を込めた掛け声を上げている方々の雰囲気に接すると、昔、時代に翻弄されて職を失った方々を思い起こしてしまうのである。

その方々も相当の知識人だったのだが、何やら怪しいペテン師(発起人)に感化されて足場を踏み間違えてしまった様だった。

無論、大人であるので責任は本人にあるのだし、分っていながらも夢を追いかけてしまった感もあるだろう。また、必ずしも不幸な人生になったともいえないので、他人が関わる筋合いでもないのだが。

なかなか難しいのだが、流れに逆らうのは勇気のいる事であり、淀みを起す起爆剤の役目を担うのはなかなか出来る事ではない。

だが、そんな事が何の変化にも役立たない状況下では、『暖簾に腕押し』、『糠に釘』なのだ。

変えたいのならアプローチの仕方を変えて時間をかけなければならないが、その時間もないか?

私個人は、わかりづらい所に『チクリ、チクリ』しながら、塞がらない様な穴を開けようとしているけれど。(姑息ですまない。)

多分、この程度で良いのではないか。(個人相手ではないので、勘違いしないでね。)

(2014/04/20)

本日は、朝から良い天気で気温も上昇していたので、そろそろ車のタイヤ交換をと小一時間程格闘しておりました。

洗車もしなければならない状況ですが、交換で疲れたのでネット閲覧中。

季節替わりと共にスライサーの設定も見直しをしなければならない状況である。何分半年程の経験しかないので、これから暑くなる環境下でどれ位造形に影響が出るのかの経験も積まなければならない。

真夏はクーラーなど常設していないので室内だと35℃以上になる場合もある。旭川は意外と暑い日があるのだ。(クーラー欲しいけど1週間位我慢すれば済むので無駄なの。)

意外と北海道の人は寒がりなので、冬場の方が暖房で室温が高く保たれている状況が多く、春先はむしろ暖房を切るので寒い位なんだよね。変でしょ。

何とか簡易的に洗車も終わり、冬季にしまい込みのバイクの調子でも確認しなければ。エンジンかかるかな?バッテリーは外していたから多分問題ないだろうけどね。結構、三月に暖かい日があったから、元気のいい人は雪が無くなっている道路での初走行をしているのを見かけたんだけど、本当に元気だなと。老体には無理が利かない。

いつも通う無料露天温泉までの一部の道路は未だに封鎖しているから遠回りしなければならないのだけど、来週辺りに様子見で行ってみよう。吹上温泉・吹上の湯(宮沢理恵が入っていたやつ)で熱い方ね。雪解け水が入るからまだ温度はそれ程熱くはないだろうけど。通うと医者に匙を投げられた人でも病が治るという曰くの温泉。膝の痛みはここに通って治療?したのでした。

ネットで検索したら、結構写真が挙がっているのね。基本、撮影禁止だから自粛願います。怒鳴るおじさんもいるからね。

あと、女性の裸を見るのが目的で入浴を待ち構えている輩がいるから、それも気をつけてね。駐車場に妙な赤いスポーツカーモドキが止まっていたら、多分その人だから。(この書き込みを見つけたら車替えるかもしれないけど。)

(2014/04/25)

本日、天候も良かったので、バイクで吹上の湯に浸かりにいった。熱い方はいくら熱いのが好きな爺でも無理なほどだったので、かけ湯のみにしたが、皮膚がまだら模様になるほどの高温であった。

流石に入りに来ている人はまだ少なかったが、明日以降は訪れる人も増えるんだろう。結構急斜面の際にあるので、残雪が崩れてくる可能性があるので、今はまだ注意が必要である。

ここの温泉は飲んでも効能があるので、いつもペットボトルに汲んでくるのである。効能を信じて、何十リットルも汲んで行く人がいるけど、『鰯の頭も信心から』というところもある。

(2014/04/19)

需要があるかは定かでないけど、造形に使用するフィラメントの線径変更やバラツキ補正、気泡やゴミの取り除き等のサービスが出現するかも。

現状のフィラメントはよほどでない限り、上記の様な問題を秘めているので、良質の素材にする事は有りではないかな。

更に、造形に使用したもののリサイクルとしての役割も果たせればよいのではないだろうか。

再加熱での劣化が予測されるが、極端に悪化はしないのでないだろうか。

需要と供給の関係次第だろうけどね。

このサービス以前に、造形装置に供給する前に上記の様な処置が施されれば、より品質の良い造形が期待できるかも。前段階での装置の需要があるかもしれない。

(2014/05/19)

フィラメントでの供給ではなく、粉末(ペレット)状での供給で造形出来る装置が登場しそうである。

この粉末状で供給できるという事は、大雑把ではあるが任意の色づけ調合が可能になるかも知れない。また、フィラメントの様な供給段階での品質維持に拘らなくて良くなるので、非常に軟弱な素材でも効率よく利用できる可能性がある。

比較的原材料状態に近いので、余計なコストが掛かっていない分、安価に提供が出来る様であるが、造形装置側には成型分の設備や製造コストが加算されてしまうのは致し方ないか。エネルギー的には下流にシフトされる事自体は効率が悪くなりエコではないのだが。

(2014/05/27)

フィラメント製造機が登場してますね。個人的には、更に小径のフィラメント径の対応がされていると、近い将来役立ちそうなんだけど。絞込みのノズルの交換で対応可能かな?

後は、これに供給出来る様に造形後のラフトやサポート及び失敗造形物等を粉々にしてくれるミルみたいのが必要ですね。

(2014/09/02)

何か再生サービスを行っている所があるみたい。小生の所も古物商の登録あるから何かの時に商売に利用しよう。

(2014/04/18)

ちょっと報道を見ていて、某国の海洋事故の対応に日本人(私だけかも)としては何か対処が違って見えるのだけど、あそこの国では軍隊は本当の戦争目的以外は出動しない様なのだね。日本だと自衛隊という組織があるから、ここぞという時には出動する動きがあるので、要としての位置付けにあるのだけれど。

大きな事故がある度に、『サンダーバード』の世界の様な『国際救助隊』というのが駆けつけてくれる状況にならないのかな。

あと、拘束されながら(自殺防止?)だけど、責任者らしき人が謝罪していた事には珍しいと思ったのでした。(謝る事知っていたのね?)

少々誤解していた様で、軍も出動している様だね。でも、出動規模が少なく見えるのは報道規制なのかな?

脱線ついでに、最近の報道なり新聞なりで事実を記事として載せるのは当然として、週刊誌の様な可能性や仮説等を全面的に主張する様なものは止めて欲しいのだけど。

報道や紙面の内容のボリュームを上げる為に、無用な仮説等で迷わす様なやり方は好みではない。

『XXの疑い』とか『XXの可能性』という、責任逃れの様なやり方は止めて、明らかにそうだと断言できる疑いの無いものにして欲しいのである。

これはある種のマインドコントロールで、何らかの方向へ操作されている感じがするのである。多分、コントロールしている部分もある。

どこかにも書いてあるけど、ここは私のストレス(多面性の一部)のはけ口だから、気にしないでね。

そういえば、最初にこの記述をしてアップした数十分後に、左脳が悲鳴をあげていた。少々プレッシャーをかけられていた様である。勘違いかな?

相変わらず、噂されて鼻がムズムズしてクシャミが出るのは、変わらないけどね。

まさしく水面下(海中)では潜水艦による救助が行われている可能性があるけど、潜水病の可能性があるから、減圧室を設けた設備が必要ではあるが、それ程大多数の人を収容する事が難しいので、全ての人を助けるには無理があるかも。でも助かって欲しい。

ところで、あれだけの大きさの船だとそんな急激な旋回はできないから、その前に何らかの衝撃があって荷が崩れるとかのキッカケがあったのだろうね。 また、車ではないけど本来の舵の切り方がドリフトみたいにカウンター制御しなければならなかったのを誤った可能性もありだね。

(2014/04/26)

事故の後だから好き放題の報道の状況だけど、アンカー(錨)とアンカーチェーンを使用しての船の傾き維持方法等も操船技術にはあるんだね。

(2014/04/16)

初期の装置の購入先の関連会社からの最新造形装置では、流石によくお分かりの様で、多ヘッド搭載時には造形外のヘッドが不具合を起こす事があるので、その回避策(ノズルが上下に移動する仕組み)を講じている様である。

何処かにも記載があるが、この様な多ヘッド搭載装置では造形時はシングルヘッドと同様の状態にしないと、色々と問題を引き起すのである。

単純にヘッドを並べて『多ヘッド式で造形出来ますよ。』ではダメなのだ。

ダ・ヴィンチの方はかなりヘッドの退避位置が左右に確保されている様で、左右にそれぞれヘッドを振り分けた独立した形式になる様な雰囲気。どうやって一方を退避位置で動かない様にするのかは不明だけど、これも基本はシングルヘッドで造形する状態で、動作するみたいである。

(2014/06/4)

画像でみるに、ヘッドは一つにまとめられた構造をしているので、上記の様な振り分け動作はしない様だ。ヘッドのクリーニング機構が左右に分けられていてそれぞれのノズルをクリーニングするのみの様である。何らかのリフト機能があるかは不明。

(2014/04/17)

フィラメントのオートローディング・アンローディングが確実に出来る様になれば、基本的にシングルヘッドで良いと思うのだけど、何かそれらしい装置が発表されていたような。フルカラー対応ではなくてマルチカラーだと思うのだけど、でも切り替えタイミングが層単位の様で、部分的に色を変えるのは面倒なのかな?出来ると思うんだけど...。

手動だけど、だれかもフィラメント交換で造形しているし。この作業を如何に機械化して確実に出来る様にするかだね。

(2014/06/10)

何か単純にヘッドを増やしたモデルも出てきそう。5ノズルでエクストルーダも5個、ノズルの配置はセンターと四隅の様だけど、ノズルの個別のリフト機能はあるのかな?

物理的な数の増加だけの対処じゃダメなんだけどね。せめてロータリー式にして他のノズルを回避させる方法があると思うのだけど。

(2014/06/25)

上記の5ヘッドモデルは、なにやら水冷方式を採用しているのか、透明なチューブに透明の液体が入っている様子があるね。

(2014/09/08)

デルタタイプの装置のヘッドだけど、2ノズルの位置の傾きを替える事で干渉を防止しているものが紹介されている。

動画もある。(2014/09/09追加)

(2014/09/15)

CEL ROBOXのダブルノズル仕様も先端の位置の傾きを替える事で干渉を防止している様だ。このCEL ROBOXは単一のフィラメントを用いて、ノズル径の異な造形を行えるようにしたもので、ノズルへの供給の切替えも兼ねている模様。ヘッドは簡単に交換できるマルチ装置。

(2014/04/16)

所で、ヘッド部分を交換して軽量な電動ドリルを取り付けられれば、簡易的なCNCルーターとして利用可能ではないだろうか。装置を二つ用意する位なら、樹脂程度の硬さであれば、それこそ非力な電動ドリルで間に合うであろう。(素人判断)

アタッチメント交換で変身する3Dプリンターが出現するかもしれない。

アタッチメントの交換ということで、あとレーザーカッターとスキャナー機能が付けば『四種の神器』とやらの理想の複合機に成るのではないか。

でも何か足りない気がする。

あとアセトン蒸し器内臓。ABSの素材は分るんだけど、最近のPLAは組成が異なるのかアセトンで溶けるし柔々だしと、めちゃくちゃなんだよね。

(2014/04/29)

なんか、デルタ機でヘッドを交換出来る物が出るみたい。ヘッドを保持する部分にマグネットを使用してロッドを固定する方式のようで、簡単に着脱出来る様である。

アタッチメントが色々提供される様なので、用途に応じて変身する多目的な装置になる様である。

(2014/05/01)

デカルト制御の装置でも、ヘッドが交換出来る物が出る様だ。こちらはルーターやレーザーではないけどカッター、スキャナー等も考慮されている模様。既に『四種の神器』が揃っている。

色々出てくるね。

(2014/09/11)

色々取り付けられるぞ。

(2014/04/15)

真偽の程は別にして、だれもが該当するものに成れるのではなく、チャンスを得られる範囲がより底辺へ降りてきているだけで、そこでそのチャンスを掴み取り成功するのは極一部の才能を開花したものだけなのである。

私自身も、様々な時代が生み出した便利品が無ければ、文章など書く機会は無かったであろう。(自分の手で筆を持ち書く事が苦手で、字も汚い)

敷居が下げられ、苦手な部分の代わりを行ってくれる事により、本来の能力を際立たせる事が出来る様になっているのである。

結局は、才能やスキルなのである。その才能や身に付けた能力を生かすか殺すかは、その時代や環境の状況にも因るのである。

あなたは、何か準備や身に付けた能力がありますか?無いのなら努力しましょう!何か変わるかもしれません。(怪しい誘い文句)

(2014/04/13)

何でもそうなんだけど、必ず制約事項というものがある。この制約事項を理解せずに勝手な事を行い逸脱する様な場合は、色々な問題を引き起こすものなのだが、この制約事項をよく分っている方々(プロ)は、それを回避する方法を上にも下にも折り合いをつけるだけの能力があるからこそ旨く進められるのである。

一方的な主張は必ず不幸な結果しか生まない。この様な一方的な主張の皺寄せは、必ず弱い立場に押し付けられてくるものなのだ。

(2014/04/14)

ということで、出来るだけ制約に縛られたくなくて、『孤』を好むのである。

(2014/04/12)

全然関係が無いところなんだけど嘗ての関わりから、面白そうな玩具犬型ロボットが\15,000位で発売される様である。

昔、『AIBO』で追加して欲しい腰の自由度が再現されている。また、仰向けにもなる様だ。仰向けは私も小細工をして再現させた事がある。

それにしても、遥かに安く製品化出来ている様で、人型もホビー関連では\100,000位でそこそこの物が出来る様な時代だから、時の流れを感じるのである。

こんな流れで、精度度外視で荒い制御の玩具レベルの3Dプリンターが闊歩する状況になりつつある。

(2014/04/11)

何やらここ最近、パーソナル向けのFDM方式関連の装置や造形データを改善出来る様なソフトウエア等の出現を叫んでいる詐欺まがい(多分詐欺)情報が闊歩する様になった。(記憶が確かではないのでなんだが、数十年前に同じ内容の情報があった覚えがある。それからだと、ぜんぜん進歩していない。)

個人的にはFDM方式関連は衰退方向に動き始めているので、ここに来て生き残り等の駄目押し作業に入っている様である。

そもそも、FDM方式は日本人には向かない造形方式である。やたらと細部に拘るし、小物ばかりが対象であり、当然フルカラーで造形出来る事を期待しているので、基本単色での造形と最小サイズが限定(多分1mm前後)される上、後加工が必須であるような状況では、特定用途にしか向いていないのである。利用価値がある分野での棲み分けが必要である。

造形に関しては、日本人が求めているスペックがかなり高いのである。(そもそもFDM方式を理解している日本人が少ないのだ。日本語訳もおかしいし。)

現状のパーソナル向けのFDM方式の装置は、特許関連が切れた関係で安く手に入る様になっているが、技術的には数十年前のレベルである。

話は替わるが、個人的に3Dプリンターに関しては、かなり昔からその存在は知っていたけれど、本格的に個人で購入を考え始めたきっかけは、『BONES』での凶器を3Dプリンターで再現したシーンを見かけた時だった。そもそもドラマなので誇張されている事は承知の上だが、欲しくなったのは事実である。

(2014/04/17)

因みに、上記の造形データを改善出来る様なソフトウエアなんだけど、これってシングルヘッド用でノズルの先端が尖っていないと十分な動作範囲が取れないかなり限定的な物の様である。動作そのものは面白いんだけど。どちらかというとCNCルーターのマイナス動作がプラス動作になった動きだよね。

(2014/04/18)

子供の頃に見たもので、3Dプリンターに似た様な現象では、『ウルトラマン』か『ウルトラセブン』辺りが上下にスライスしたりしていた映像があった様に思う。もっと以前からアイディアとしてはあったのであろうけどね。

(2014/04/19)

FDM装置関連が商用的に大きく伸びる様子がないのは、あまりにも問題点が有り過ぎて、解消するのに非常にコストがかかるか歩留まり度外視にするしか方法が無いからであり、そもそも関係者はとうの昔に見切りをしているからではないだろうか。

小生も、FORM1が視界にありながらCubeXを導入したのは多少なりとも期待があったからであって、最初の造形確認で裏切られた事を認識したものだ。だが、ここは勉強の為と思い、色々と弄くりまくっていたのである。弄れる範囲が少なかったのも都合が良かったのであろう。

そこで色々な不満があり、より自由度のある装置導入を試みたのである。ここでは、保証期限が1年である事と日本語対応という所が選択肢の上位を占めていたので、SCOOVO C170を択んだのだ。問題ありと言う噂が探究心を駆り立てたのもあるが。

都合よく、勉強にはなったが、流石に自作レベルの能力は身に着けていないので、既製品レベルが扱える程度ではあるけれど。

多分、FDM装置は自作レベルでは生き残りが出来るかもしれないが、業界は次のステップを目論んでいるので、日本人好みの装置が近々発表になるだろう。しかし、まだ装置そのものが高額であるか造形サイズが限定的で、ある程度大きなものを造形する場合は、高価なカートリッジ等の使用を余儀なくされる段階であろうけど。でも、かなり詳細な物が造形出来る筈。

(2014/04/06)

ちょろちょろと各新装置の情報が挙がり始めている様であるが、入手した装置の紹介をするなら、当方の様に出来るだけ的確なポイントの画像をアップしておくと良いだろう。見る人が見れば、問題点や改善点など色々なアドバイスが入手出来るかもしれない。また、メーカー保証が無くなる可能性がある上、元に戻せる保証も無いので無理強いするつもりは無いが、出来るだけ分解できる範囲での見えない部分の詳細もあると、よりベストになるだろう。

私も、購入前にはこの様な画像の情報を元に色々と考察を重ねていた経緯がある。疑問がある内は手を出さない位にしておいた方が良いと思われる。

話は替わるが、『ゼロ工房』さんの所の昆虫データだけど、あまりに忠実に生成されているようで、そのままだとFDM方式の造形装置では造形不可能なデータの様である。手持ちにあるFORM1のPreFormで何とか造形出来る感じで、FDM方式では4倍位にサイズアップしておかないと旨く造形データとして吐出し出来ない感じである。また、複数のオブジェクトで構成されている為、CubeXで造形データを生成すると無駄に細かく造形データを吐出す為、触覚部分までのサポート材生成がとんでもない吐出しになる状況である。CubeXのデータ生成温存の悪い点である。

(2014/04/02)

最近、情報集めに色々な所を参照(ROM)させてもらっているのだけれど、思わず「自作もやってみようかな」と勘違いの衝動に駆られてしまう。

だが、FDM方式の装置が増えるのは遠慮したいので、ここは我慢のしどころである。湯水の様に資金があって、設置スペースがあるのなら試してみたいが。(da Vinci 1.0 をベースにすればかなり安く済むかな?)

実際は、SLA方式の造形装置を弄り倒している位のタイミングだったのだが、如何せん、色々と入手性が悪い事や個人では手に負えない様な不具合がある報告等があるので、これも現状は見送っている。また、今年の夏以降には色々と新たな展開がありそうなので、とにかく様子見状態である。

つまり、かなり暇を持て余しているのだ。

大抵の場合、暇だとろくな事にならないのが世の常である。無駄な行動をとりたがるのだ。忙しかったり、何かに熱中している状態の方が騒がしくなくて都合が良い場合がある。だが、無駄に時間を浪費するのも避けたいものだ。

人生、限りあるものであるので、少しでも充実した生涯であったと思いたいものなのである。随分と爺臭くなってきた。

(2014/05/02)

さて、『自作』に対する小生のハードルは、まわりに安価に必要とする部品を製作する環境が無い為である。多分必要とする部品等は外注する必要があり、希望する部品の多くは高額な支払いを要求される可能性が高いのだ。

では、何の為に『3Dプリンター』を購入したのと突込みがありそうだが、所詮、樹脂で出来る範疇ではダメな事が分りきっているからである。また、現状では『豚に真珠』、『猫に小判』であり、私には不釣合いなのである。だが、妄想は働かせていよう。

(2014/05/08)

昨日、自作の3Dプリンターの『組み立てキット』の箱三個が家の玄関に届けられている夢をみてしまった。どうやら誰かの期待を共有してしまった様である。

その夢の直後に腹痛を感じている状況があり、目が覚めると案の定、腹痛の局地で下痢と嘔吐を伴う悲惨な状況であった。

脳もこういう危機感の時に覚醒する部分があるのであろう。

どうも、原因は風邪かインフルエンザポイのだが、今朝、食後に薬を飲んで症状は安定している。

何か潜在的に組み立てキットに憧れている部分があるのではないだろうか?

なにやら3Dプリンターで殺傷能力のある銃を造形し保有していたとして逮捕された報道がある様だが、データと道具が揃うと造りたくなる物なのかね? ご愁傷様。

この逮捕された人は、かなり造形した銃を大っぴらに披露していたのだね。実際に試射している動画も挙げている様で。目を付けられてもしょうがない状況だけど、影で造形して捌いている悪質な方々もいるかもしれないから、撃てる物は意外と氾濫しているかもしれない。

でも、弾はどこから入手したのかな。そっちのほうが興味があったりして。危ない危ない。やっぱり、道具が揃うと試しに造形したくなるのかな。というよりは、目的があって道具を揃えている様だね。映像にあった3Dプリンター以外の道具が気になったりして。

そういえば、フィリピンにて拳銃の試射を体験した事があるのだけれど、オートマチックの拳銃だったのだが、撃つ度にジャムるので火薬の量を抑えた改造弾なんだろうね。比較的反動も少なかったから的に狙い撃ちするのは簡単だったけど、少々残念だった。

この時の感想として、引金があまりにもソフトでスムーズに動作してくれるのでブレる事無く的を狙う事が出来たのは、流石に本物だと思ったものである。おもちゃとは格段に違う所ではないだろうか。(目標を正確に狙う為に必要とする機能を追及した武器と云う事か。)

(2014/03/30)

現状の3Dプリンターの利用に当たっては、それなりのスキルが必要な様である。どの様なスキルが必要かは特定するのはやめておくが、少なくとも何かを作りたいという思いは重要であろう。

単なる期待だけで3Dプリンターを購入するのなら、残念な結果になる可能性がある。

そもそも道具であるので、目的がないのならば何の役にも立たないのである。また、目的があるのならそれに即した方法を択ぶべきである。

まだまだ十分とはいえない状況ではあるが、かなり情報が集めやすくなっているので、取捨選択を適切に行う事が出来ると思う。

(2014/03/28)

どこまで浸透するかは不明だが、仮想で現実には無価値な世界から、実物としての存在価値へと移行する動きが垣間見れる。

だがこの動きも所詮は一過性のブームに終わるかもしれない。

肝心の造形物は心揺さぶられるほど高い品質とはいえないレベルだし、品質を求めるととてつもなく高額な支払いを求められるなど、格差が激しい状況でもある。また、新たな障害等の発生の火種になるかもしれない。

多分、しばらくすると再び仮想の世界に引きこもる事になるだろう。

(2014/03/28)

何故、この展開に時間が掛かっているのか分らないが、企業関連は成長度合いを図っているのであろう。

適度に需要があるとすれば、大きな力が展開される事は必然である。

色々と、造形作業が底辺に浸透することに危機感を感じている方々もいる様だが、プロはプロなりの仕事をすれば良いのである。

何事にも棲み分けが生じるのは致し方ないので、生存する道を選択する事が重要である。

誰もが作り出せるような物なら、所詮はその程度だという事になる。また、殺傷力の高い物が意図も簡単に(本当に簡単かは疑わしいが)造形出来る事から危惧している様だが、この装置が出る前から個人向けの旋盤やNCルーター等も存在しているので、今に始まった事ではない。作りたい者にとっては、いかなる方法でも作り出す筈なのだ。個人的には、弾等の入手性を下げるべきと思うが、イタチゴッコはかわらないか。そのうち下手をすると核爆弾まで作りかねないかも。

(2014/05/05)

樹脂製で凶器を作成する場合、証拠隠滅の為に燃やしてしまう事も可能なので、かなり厄介な事になるかも。『小説ネタ』の範囲であればよいけど。

(2014/04/14)

さて、現状の2Dプリンターでも手間さえ掛ければ3Dの造形は可能である。印刷して、カットし、貼り付けて積層を進めればフルカラーの立派な造形品が出来上がる。ただ、手間が掛かり過ぎてほったらかしに出来ない所が問題である。

そこでだ、特殊な用紙とインクが必要になるが、印刷した物を重ね合わせた状態で圧力か加熱かで旨く印刷した部分の用紙間を結合させる様にして、水かお湯か何らかの薬品(酸や比較的安全なもの)等に浸すことで不要な部分が溶けて、印刷した部分が残る様な方法も有りではないか。

この方式では、不要部分の無駄が出過ぎだが、何らかの回収方法でリサイクル出来るようになれば効率も上がるだろう。

また、取り出す必要が無いように印刷した部分以外が透明になる様な状態でも良いかも。

(2014/04/15)

だいぶ、力の注ぐ方向が変わって来ている様で、新たな展開が近い事を感じるこの頃である。

(2014/04/15)

かなりのテクニックがいるかもしれないが、溶接の技術関連で金属を盛り上げて造形する装置もありかな。というかそもそも何でもありなんだよね造形に関しては。この世の中のものは全て造形に準ずるものなのだから。

(2014/04/20)

上記の特殊な用紙という所だけど、この用紙は基本的に造形の事前に自動生成する様な方式を採ったほうが品質保持に有効かと考える。薄く吐出す専用の装置を伴って印刷用の専用用紙を製造して供給するものを用意するのだ。

(2014/03/25)

多分、とてつもなく苦痛であるかもしれないが、造形する前に生成されたGコードの状況確認位はしておくべきである。

この確認をしておけば造形する前に造形が旨くいかない事が分るかもしれない。また、生成されたコードの内容まで理解出来る様になれば、複数のコードを編集して合成したりといった、単一のスライス結果だけでは得られないコードを作り上げる事が出来る様になるだろう。更に、簡単に修正が出来るので、いちいちスライスからやり直し等を行わなくても良い場合もあるので、お試しを。

今は、フロントエンド側でのコードの視認性が良くなっているので、活用してもらいたい。

(2014/03/26)

あと、機械物を扱うので、装置のウォームアップ等は適度にやっておくべきでる。動作や温度の安定化などでの造形品質、装置の寿命関連に関係する。

(2014/03/24)

現状、私が知りうるスライサーや造形装置では、円弧の取扱をサポートして実際に造形データとして吐出して動作している物は無いように思う。全て直線補間(G1)に置き換えられている筈だ。

円弧補間であればG2やG3等のコードが出現する筈である。(昔、ガーバーデータを表示するプログラムを書いていた頃を思い出す。)

何れはスプライン等のベジェが対応出来る様になるだろうが、既存は直線の塊の筈である。

つまり、滑らかな曲線の表現は細かな直線を多く生成すると言うことで、それだけデータ量が増えるので、今度は通信速度が関連してくる事になる。

STLファイルからのスライスであれば、そもそも曲線定義がないのだらか当たり前だが。

(2014/03/25)

通信関連で、バッファの大きさにも起因する事が考えられる。装置をストップ(割り込み等の緊急停止ではなく)指示してもある程度造形し続けているのならば、その分のバッファがあり、より停止するのに遅延があるのならばそれだけ容量が大きいと判断できると思うが、装置やファームウエアにより違いがあると思うので参考まで。

コードを送る通信ソフトによっては、ライン数のカウントを表示する物があるから、そのカウントの増加もしくは減少具合を見るのも良いかも。

所で、本当に細分化された直線群から円弧等に変換するとなれば、データの解析やら予測やらが必要になって、造形装置側のパフォーマンスがかなり要求されると思うが、解析誤差や予測誤差、動作の遅れ等の問題も出ると思うので、あまり低価格な装置には実装し難いのではないかと思う。しかし、これも時の流れで導入される事も早いのかもしれない。つまり、賢い装置。でも、シンプルイズベストという事で、単純な方式の方が良いのだが。

本当に『カクカク』させたい物が勝手に曲線になるのは困るでしょ!?

話は変るが、スライスの仕組みが分っていないのでなんだが、単純に造形ピッチで切り出した部分の軌跡を造形データとして吐出しているのだろうか?

基本的にサンプリングの発想からすれば、造形ピッチよりも倍以上の細かさでサンプリング(オーバーサンプリング)して、その前後の変化を考慮したデータにするのが良いサンプリングで、オーバーハングなどの急激な変化に対して事前に対処するなどの処理が加えられるなど、造形品質を考慮する事も可能な様な気がするのであるが。(賢いスライサー。)

この様な処理が可能であれば、ノイズ除去や強調処理等の表現能力の効果が加えられると思うのである。

(2014/05/26)

商用(有料)版のKISSlicerには、オーバーサンプリングの機能がある様で、指定のピッチにて処理がされる様である。あまり細かくしてしまうと、無駄にスライス処理時間が長くなる。

(2014/03/22)

特別画期的な物が出現しない限り、既に現状のFDM方式の3D造形装置でのビジネス展開は崩壊していると思われる。

装置そのものは低価格化が目白押しであり、これに乗じてフィラメント関連も値下げ路線が激化するだろう。つまり、低価格化が急激に進み、結局の所、粗悪品が闊歩する様になるのだ。

展開が速いという事は、終焉も早いという事である。

新たに参入を表明している会社もある様だが、この会社が手がけたもので成功しているものは無かった様に思う。でも、やりたいのであろう。

多分、こんな物が出るだろう。

液状レジン(光硬化タイプ)を使用し、多色対応だが、多色のレジンを供給可能なシングルノズル構造で先端部分で紫外線等をピンポイント照射して硬化させなが造形を行う装置。

より柔軟にフルカラー対応が可能な装置である。FDM装置が抱える熱する事での各問題からの決別である。

これであれば、現状のインクジェット技術でのカートリッジのノウハウが生かせる上、取扱も容易になるだろう。後は、紫外線等を外部へ漏れない様にする遮蔽技術と劣化防止対策技術である。

カートリッジビジネスの再来である。(これも長くは続かないが。)

(2014/03/24)

ところで、デルタ型の造形装置の得意分野となるかもしれないが、ヘッドや造形物(ベッド)を傾けて造形する方法もある。

これは、オーバーハングを緩和する為の裏技的な方法であるが、この様なテクニックを披露できる装置が出来ると面白いのだが。

自由度が増える分、コストと制御が膨らむのが問題になるだろうが。

とりあえず、造形装置全体がある程度回転する様な宇宙遊泳状態に制御される構造でも良い。

(2014/03/21)

多分、3Dプリンターで造形したものがそのまま実用レベルの品質で利用出来ると勘違いしている人が多いのであろう。

造形したものそのものは大抵の場合、更に加工が必要なレベルなのである。つまり、仕上げの作業が必要なのだ。

この、仕上げの作業が少なくて済む方が有利であると考えるので、品質云々を強調してしまうのである。

この品質も実は人によって感じ取る度合いが異なるので、よほど規格等の設定が行われない限り、一定の品質は定められないので難しい所である。

尚、仕上げの作業の為に、あえて造形物は太めに造形する事もあるのである。(削って仕上げるのが一般だから。痩せていると削れない。)

(2014/03/20)

最近、少々乱暴な解釈が横行しているので、少し私なりの考えを記載しておく。

造形装置の硬性は重要であるのは当然として、

デカルト制御の装置でXYZの各軸が直交していない場合に起こる現象は、特定方向に傾いて造形される事である。つまり、変な形に造形されるのだ。現状の市販されているメーカーの装置では極端に気にする程、狂っているものは無いと思う。(造形サイズが大型化するほど強く影響がでるので、小物を造形しているときは気づき難い。)

ベッド(プラットフォーム)の平面に歪みがない事は当然として、

ベッド(プラットフォーム)の傾きがヘッドとの位置関係でバラツキ(隙間が異なる、つまり特定方向に傾いている)がある場合は、最初の数層での造形での各位置で厚みや造形幅に違いが出る程度で、造形が進むにつれて解消するので、造形開始時点での造形品質に大きく影響が出る程度である。

現状では、手作業でベッド(プラットフォーム)とヘッドの間隔を各位置で一定に保つ(水平化:装置自体の水平ではない)作業が必要だが、それ程シビヤに管理する程の造形物でもなければ、あまり拘る必要はないだろう。(しかし、適度に調整は必要である。)

比較的入手し易い価格帯での装置では、装置側で自動で調整する機能が付いている物では、その機能自体は便利で都合が良いだろうが、現状、調整後の造形は常にヘッドの高さを造形位置に応じて変更する処理が掛かるので、層切り替え以外にZ軸の昇降の影響が出るので、寧ろ機械的精度と応答性を強く要求される事になる。制御は少ない方が有利なのだ。ベッド(プラットフォーム)の傾き自体を修正している訳ではないので注意して欲しい。

皺に関しては、何処かにも書いているので探してね。

ちょとだけ、

造形する壁が一軌跡のみでも皺の様な物が出る場合は、エクストルーダの応答性が悪い。(造形速度や溶融温度、吐出し速度、吐出し精度に要因がある可能性。)

造形する壁が二軌跡以上で造形する場合に皺の様な物が出る場合は、軌跡の描き速度に差異がないかを確認する。また、同一でも出る様であれば、造形物の冷却をして最初に造形した側の形状保全を試みる等。

基本的にスライサーの設定次第のところもあるので、確かめてね。

品質を求める場合、FDM方式には色々と厄介な問題がある。

(2014/04/02)

画像があがっていたので拝見するに、元の造形があまりにも酷いのには驚かされる。また、調整後とされるものも、あまり良い状況では無い様だ。多分、小生の本家調整後の物よりも劣るような気がする。X9についても同様である。だが、比較すべき造形物として同じものを用意していないので、修理上がりについてきたサンプル造形物のルーク(サイズが高さ74mmになる物で造形ピッチ0.1mm)での評価となる。

あくまでも一部の画像での評価なので、あてにはならないのでご理解を。

(2014/03/15)

ここの所、色々な意味で雑音が減ったので、『CubeX』の造形確認に集中出来ている。

この『CubeX』での造形であるが、造形データ生成での設定の割り切りに不満があったので、『KISSlicer + CubeIt』との組み合わせでの造形データ生成環境が整ったので、色々と設定を変えての品質向上の考察をしている。

しかしながら、『CubeX』での割り切りでの造形品質を得る為には、色々と小細工が必要な様で、先ずは同レベルに近づける事から始めている。簡単に言うと、単一の設定だけでは同レベルの造形データが得られないのだ。複数の造形データを生成して組み合わせる必要がある。

見本となる造形データや造形物が得られる環境にあるので、色々と見本と見比べて試したいと思っている。

ところで、造形品質を求める為に『FORM1』をターゲットにしていたのだが、どうも怪しい報告が挙がっている様で、先走りしなくて良かったと思っている。また、製品展開としても新たな装置が出始めているので、もう暫くは様子見をした方が良さそうだ。

皆さんは、造形を楽しんでいますか?苦痛なだけなら、暫くは関わらない様にした方が良いかもしれませんよ。そのうち、ふと良いアイディアが浮かぶかも。きやすめです。

(2014/03/08)

本当に効果があるかは定かではないのだが、タイミング的にこのサイトに書き込みを行うと、修正やら隠蔽工作やらの情報操作が行われる様である。過去の情報とは異なる物に置き換わったりしているのだ。正直、誇大表現の部分を訂正している動きがある。

伝達される情報を適切にしていく行為はありがたいが、訂正の記録を残しておくべきと思われる部分もある。

公に宣伝しているのだから、正しい姿勢で取り組んでもらいたいものだ。

消費者を騙す様な広告を続けていると、それは結果として自分の首を絞める事になる。

(2014/03/24)

なんか、ここが『ネタの種』にされる事が多々見られる様だ。

(2014/03/28)

そろそろ、ネタ切れだ。新しい展開に期待しよう。

(2014/03/30)

なにやら急に騒がしくなっているようである。やはり、ここの影響力は多少なりともあるようである。

(2014/03/04)

とある装置に見切りをつけて再び元の装置の検証作業を復活させるや否や、某新モデルの製品発表である。タイミングが良すぎるというか、それとも時期的にタイミングが合ったのか定かでは無いが、造形品質が良くなった情報関係は、もしかすると新モデルでの造形結果かもしれない。

それに引き換え、どうも最近、情報操作されて検索に引っかからない状況になっていたのは、この所為だったのかもしれない。全く持って、情報操作での隠蔽工作のし過ぎではないだろうか。

ある方も少々過剰反応の様に書き込みをしているし、まずもって異常な会社の様である。それにしても、宣伝が旨いというか、かなりのやり手なのだろう。普通の会社じゃない事は伺える。

(2014/03/06)

苦情を書くと、検索結果が変化するのは、やはり情報操作がされているのだろう。

それにしても、過去の記述の経過を振り返って見ていると、色々と新展開への繋がりが見られる。

後、過去に個人を馬鹿にした様な書き込みがあるが、何処かの国の人々の様に謝罪をする事をしらない方々の様で、一言くらい侘び等の勘違いをしていた事のコメント位残しておいて欲しいものである。

無理だろうが、少しは礼儀を重んじて欲しいものであるが、それほど人が出来ているわけではないか?(無視しがたい時もある。)

(2014/03/02)

最初に入手した『CubeX Trio』であるが、本家推奨の造形データ生成プログラムである『CubeX V1.08』ではあまりにも設定できる項目が無く、この為、品質向上には限界があり、本来の装置の能力を無駄にする状況があった。

しかし、『KISSlicer + CubeIt』という環境を見つけたので、かなりの不満が解消されそうである。かなり以前に入手していたが暇が無くて環境作りをしていなかった。

KISSlicerの設定にも慣れた事もあり、動作環境を構築してみた。

動作確認だが、装置そのものは動作させていないが、生成データは問題が無さそうである。

それにしても、フォーラムが閉鎖させられていたり、影で紹介される様な状況であるので、本家は面白くないのであろう。

だが、装置の本来の能力を導き出すべきと考えるので、この様な環境が提供される事は、大歓迎である。

本家のバージョンアップもかなり以前に停滞している。多分、もう何も提供が無いだろう。

(2014/03/04)

見ない内にRev4が紹介されていた。確認しなければならない。

(2014/03/05)

『CubeX』に関しては、最初はかなりのハードル(品質向上の造形データ生成の小細工が設定出来ない等)があったが、SCOOVOでの造形経験と新たな造形コード生成環境が整った事や、カートリッジの情報回避も明確になったので、ある程度の障壁が取り除かれた。

後は、モニタリング機能等の監視と状況報告能力になるのだが、これには限界がありそうなので、高望みはやめておく。

ようやくだが、『CubeX』での造形が楽しみになった。やはりカートリッジの価格や入手に時間が掛かる(注文して3ヶ月以上も経つがまだ届かない)など、不手際も多いので、手軽に入手できるフィラメントを利用できる状況はありがたいのだ。

(2014/02/28)

せっかく出荷開始かと思っていたら、悉く延期になっている様で、やっぱり詐欺まがいな臭いがする。

色々な報告が上がってくると期待していたのだが、当分は待たないといけない様だ。

次のステップはSLA方式だと思っているので、もう暫く様子を見るべきであろう。

それ以前に、CubeXをどうにかしなければ...、頭を切り替えしなければならない。スライサーの扱いにも慣れてきたので、KISSlicerやAXONの勉強をしようと思う。

FDM方式を含め、造形速度の高速化や大型造形サイズへの対応、筐体を施し装置内の環境維持の為の窓穴へのクリアパネル化等、色々な不満への解決がなされている様である。(CubeXの窓も塞ぎたいな...。)

(2014/02/19)

とある装置に関して、どうやらバージョンアップにより装置の改善が見られた様な方々の報告が出始めてきている様である。

最近の他の方のバージョンアップ後の造形物を参照するに、非常に綺麗な造形面を描いている様なのである。見事な物もある。

当方はバージョンアップ後での装置導入であったが、改善要求で本家に修理依頼したのだが、タイミングが早かった様である。当方の装置では未だにネジのような積層跡が改善されていないのだ。

この件に関してサポートにメールで問い合わせの確認を行ったのだが、メールの返信では『参照している造形物は色付きのフィラメントの為に積層でのネジの様な跡が目立たないのでしょう。白のフィラメントは良く目立つ』との事で、少々信じ難いところがある。

何にせよ、造形が安定しているとの報告もある様なので一安心であろう。多分、楽しむために購入している方々であろうから、多いに満喫してもらいたいものである。

しかし、如何せん納得がいかないのは性分なので、他の方の報告等の探りをしておこうと思うのである。何か違いがある筈だ。

(2014/02/21)

サポートから最新の導入ソフトを入手して違いを確認したが、『かんたん設定』での定義ファイルの違いはstart_gcodeのF5000がF100に変更されているだけだった。

この違いは装置の造形スタート時の動作の安定化には寄与しているはずだが、造形面の仕上がりとは無関係なので、装置に対策が施されているのではないかと考えるのである。

誰か、Z軸のネジ関連の画像アップしてくれないかな。裏蓋外さなくても鏡越しで撮影出来る筈だ。

(2014/03/03)

本家から新しい装置が発表されている。

C170で問題点として指摘した内容が総盛り込みといったところである。

新モデルにて改善が盛り込まれるのは当然だが、旧モデルにもなんらかの改善策の恩恵を享受したいものである。(多分、有償になるだろうが。)

(2014/03/16)

ところで、SCOOVO X9は前モデルから駆動形式やエクストルーダの構造がかなり変更されているモデルだから、前モデルのノウハウの継承が出来ない新たな構造だけに、また品質は度外視の物が提供される可能性が高いと思われる。

前モデルも何だかんだ改良なり調整なりで品質が良くなる情報が上がっているので、そろそろ改造に走るかな?

(2014/04/11)

何だかんだで、再度調整修理に出してみて返却後の造形だが、かなり改善している様である。とりあえず、改造までは手を出さずに済みそうである。

やはり、最初の調整修理時点ではノウハウの蓄積が未熟だったのであろう。多分、他の方の修理上がりレベルにまでになったのではないかと思われる。

今後は、エクストルーダの吐出し能力をどの様にして改善すべきか考えていこうと思うのである。

(2014/04/13)

エクストルーダの解像度が悪くて細かな吐出しが出来ない問題だが、送り出しのギヤ関係が弄れないのなら、フィラメントの線径をより細いものにすれば良いのではないだろうか。

こらなら、送り出しはより回転する方向でデータが生成される訳だから、旨くいくかもしれない。

新たな径の線材の供給が始まるかも知れない。

(2014/02/15)

最初に扱った装置でのサポート付の造形物の経験がある為に、サポートの除去(ブレイクアウェイ方式)がとてつもなく困難であると勘違いしていた所がある。

とにかく、めちゃくちゃで、造形物との密着があり過ぎ、取り外すというよりは、削り取らなければならない状況であったのだ。

その点では、現在、別な装置で使用しているスライサーで追加されるサポートの付き方には違いが存在するものの、造形物本体への密着は殆ど見られず、その除去(ブレイクアウェイ方式)は非常に容易く排除出来るのである。まさに、ブレイクアウェイといえるのである。

これであれば、無理にサポート無しを追及する必要が無いのかもしれない。また、下記で紹介した様な独自のサポートを生成する機能を利用するのも良いだろう。

この様な事から、サポート付での造形に関しては、かなり意識が変ってきたのだが、やはり無しで造形出来る方が造形品質の面ではメリットがある場合もあるので、意識しておく必要はある。

尚、本件での最初に扱った装置での推奨ソフト以外に、別途、他のスライサーを利用できる方法が紹介されているので、サポートについても改善出来る見込みがある。

(2014/02/13)

最近の3Dリンター関連の画像を閲覧していると、私個人が理想としているサポート材の生成状況を施したものを見かけるのである。

よくよく調べてみると、Photoshop CCの3Dプリンター関連の処理で生じたものの様なのである。

流石に有償ソフトだと、痒い所に手が届く様な機能が実現しているようだ。

試しに体験版で確認してみたが、なかなか良い状況である。STLファイルの不具合も修正する機能があるので、至れり尽くせりである。

スライサーとしての機能も持ち合わせているので、この選択もありではないだろうか。

但し、お金の掛かる話なので、懐と相談せねばならない。(サポート材に関しては、自力で追加するよりも安易に利用出来そうである。)

後、とある光造形装置関係でのデモ映像の中で、サポートを自動発生させ、そのサポートの一部を選択して削除したり、任意な位置に新たにサポートを追加したりとかなり理想的な環境が紹介されていた。

やはり、サポートに関しては思いが同じなのであろう。

(2014/02/15)

このPhotoshop CCでの3Dプリンタ環境を動作させるためには、VRAMが512MB以上搭載したグラフィックス環境が必要なようで、小生の確認PCはギリギリのところであった。

いやはや、贅沢な環境が必要になるものである。本当にこんなに必要なのだろうか。古いPC環境では立ち行かない状況の様である。

(2014/02/17)

体験版での確認なので正式版との差異があるかもしれないが、自動で生成されるスキャフォールディング(呼称が異なる:サポート材)は、裏表などの処理が不完全な様で、不適切なデータを生成しているが、非常に理にかなった形状を生成する。このサポート材の付いた状態でSTLファイルとして保存が可能である。また、サポート材は個別にオブジェクト化された状態で追加されるので、簡単に分離が可能である。

| STLファイル | STLファイル&サポート材 | サポート材 |

|---|---|---|

|

|

|

(2014/02/19)

後、底部の着地もしていない様で、底上げ状態でサポートが生成されている。この為、そのままでは造形データとしては利用できない状況であった。

尚、netfabbのソフトを利用して、修復やらカットやらで簡易的に利用できるSTLデータまでには出来そうである。

実際に造形してみているのであるが、サポート材の枝が細過ぎて造形が不完全になり、支える部分が失われる事が見られる。もう少ししっかりした形状を発生させる必要がありそうだ。

何か、本家からアップデートがあるようで、少しは改善されているだろうか?

(2014/02/12)

ここ数ヶ月はSCOOVO C170の造形テストに没頭し、CubeX関係の情報収集をサボっていたのだが、なにやら一部で賑やかになっていた様である。造形データ生成方法が色々と紹介されているなど、本家の純正ソフト以外での造形データ生成方法が示されているのだ。

本家のソフトの生成定義の割き切りがあまりに残念な点があったので、これで少しは改善される事であろう。

とりあえず、発見が遅れてしまったようで、追いつくまで頑張らねば!

(2014/03/19)

どうやら在庫処分が始まっている様で、価格がかなり安く提供される様になっている。半額とまではいかないが30%Off位の価格である。

個人的にはもう一台シングルを予備機として確保しておきたいところだが、やめておこう。肝心の設置場所がないのだ。

カートリッジからの呪縛が解けたので、すこしはユーザーが増えるかな?

(2014/02/08)

起きている現象と想定する理論が一致する時の快感は、なんとも言いがたいものがある。

装置や造形データと向き合いながら、五感を使い思考し想像するなどを行う事で問題の要因を明確にする事や解決策を模索する作業は、マゾな所もあるが楽しいのである。

だが、この現象と理論が一致しても、解決にはどうにも出来ない場合もある。現状での自分に出来る範囲を超えている場合である。

この場合は、時間(作業工数等も含む)や他人(メーカーも含む)の協力を得るしかないのだ。

あくまで、必要がある場合の事であるので、全てを解決する必要はないのであるが、対応がとれるものは解決したいものである。(見切りも大切だ。)

所で、PLAがアセトンで溶けるような間違った解釈がある様だが、PLAがアセトンで溶けた経験はない。多分、ABSと勘違いしているのであろう。

尚、PLAの表面を整えたいのであれば、120℃位に温まる鏝(コテ)を利用するべきである。

SCOOVOの純正品のPLAは僅かではあるがアセトンで溶ける様だ。成分関係が異なるのであろう。CubeXの純正品であるPLAはアセトンで溶けた経験がない。

(2014/02/04 立春)

色々とスライス環境を弄っているのだが、フリーである事もあるので贅沢は言えないのだが、スライスする造形物に応じて適正な設定値を作り出す機能があると都合が良いのであるが、なかなか痒い所に手が届かないのが現状である。

少なくとも、この設定では旨く造形出来ない等の『ダメだし機能』があると良いのだが。(あればあれで煩わしいかもしれないが、ここはON/OFFスイッチ対応で。)

この機能を実現するには装置側の情報もフィードバックする必要があるが、この様な機能を有した装置とフロントエンドの関係が出来れば、かなり不満が解消される筈である。

こうなってくると、標準化が必要になるだろうが、メーカーサイドでは装置の優位性を高める為に、更に特殊な機能付けで標準外の機能で勝負する事になるだろう。

ところで、M社はどんな機能拡張を持った3Dプリンターの印刷環境を取り込んでいるのだろうか、少々興味がある。だが、この会社が手を出すと金が掛かる事ばかりで、個人的には嫌いな会社なので、他のパブリックな環境での頑張りに期待したい所でもある。くれぐれも買収されないように生き残って欲しいところだ。

我が家では多分、サポート切れでも現役で当分はXPが稼働し続けることだろう。(MacやRaspberry Piもあるので、選択肢も色々ある。)

どんなにOSを切り替えて最新のものにしても、タイムラグがあるだけでイタチゴッコは続くので、終わりが無いのである。もう少し賢い生き方というものが出来ないものなのか?やっぱり『スタートレック』の様な理想を望んでしまうのである。(この世界でもイタチゴッコは存在していたが、OSレベルで金儲けする様な世界では無いはず?)

(2014/01/31)

Cura 14.01を使用してみたのだが、その造形状況の軌跡を観察していると、CubeXの動作を思わせる様な動きをするのである。

もしかすると、スライサーはKISSlicerになっているかもしれない。なんとなく慣れ親しんだ暴走気味の造形状況を感じる動きなのである。

よって、特徴としては少々太り気味に造形される。

同じ造形装置を使用していても、こんなに違うのかと思えるほど、スライサーの特徴が現れるものである。

(2014/01/27)

造形品質を決めるものとして装置やフィラメント以外に重要なのが、造形装置を動かす為のデータであるGコードを生成するスライサーのソフトウエアの能力である。

使用するスライサーによっては、造形装置を動かし造形物を生成する為のGコードの生成状況が大きく変るのである。また、その設定できる項目も大きく異なるのである。

利用する側からすれば、あまり細かな設定をせずに高速に品質のよいGコードを生成してもらえるものの方が良いのだが、なかなかベストなものは無い状況である。

ここ最近は、Slic3rが人気で使用状況(フロントエンドのRepetire-Hostが牽引している?)から注目されている様だが、造形品質の点からだと、設定項目は多いがイマイチな点も見受けられる。また、使用の難易度からここのところ人気が激減しているSkeinforgeだが、Curaなどのフロントエンドの普及でその活躍の場が復活しそうな兆しもある。

Skeinforgeは使用範囲が広く設定項目が多様過ぎて、習得し活用出来るまでにはかなりの造形経験が必要と思われるのだが、個人的にはSkeinforgeを使いこなしたい所である。しかし、Gコードの生成速度が遅いのが難点である。

その他、メジャーなものでは、KISSlicer等もある。

それぞれ特徴があるので、能力の把握をしておきたいところである。

(2014/01/27)

何か、装置ばかりに目が行っていて、フィラメントの品質が御座なりになっているようだが、FDM方式の造形装置での造形品質を左右するのは、寧ろフィラメントであるといってもよい。

とある3Dプリンターメーカーは、フィラメントの製造関係のメーカーを買収するほど、実は重要な要素なのである。

このフィラメントの性質をコントロールする事で、3D造形装置に特有の優位性を持たせた仕様に仕上げる事が可能になるのである。

つまり、特定のフィラメントと装置の組み合わせでしか造形出来ないような、特徴ある製品を世に出す事が出来るのである。

そろそろ、この様な別次元のFDM方式の造形装置が出現するタイミングである。

(2014/01/26)

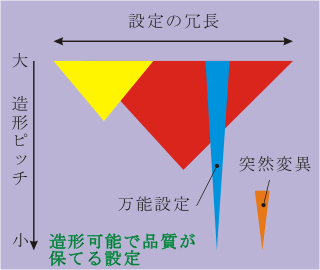

造形に用いるスライサーの設定というものには、ありとあらゆる造形物に万能な設定というものは存在しない様で、とある形状の造形にはこの設定でないとダメで、また、別の形状では異なる設定でないとダメで、全てをいいとこ取りに出来る様な設定などは存在しない様である。

但し、特定の条件下での追い込みでの妥協点は見出せる。

そんな訳で、造形を行う場合は、条件が適合出来る部分を選別し、該当する造形に合わせた条件設定で造形出来る様に造形物を分割したり、向きや位置を換えたり、造形データを複数作成し合成したりと、色々と工夫が必要なのである。

更に私はサポートが付くのが大嫌いで、出来るだけ除去作業が無い様に工夫を試みてしまうのである。私はサポートは『百害あって一利なし』の考え方をしているのである。

無論、サポートがないと造形出来ないものも存在してしまう。その様な場合は、出来るだけ自動生成を利用せずに独自にサポート材になる造形物の追加で補おうと試みるのである。自動だと無駄な形状が発生して造形時間を浪費する上、不必要な部分にまで発生する事がある。

便利ではあるが、都合が悪い事もあるのである。

(2014/02/10)

世の中には、優れた人がいるものである。

本来なら、装置やフィラメント、その他多くの要因が存在しうる中で、ピンポイントに近い着地点での造形を非常に簡便な設定でいとも簡単にクリアしてしまっている。

残念ながら、私はまだその遥か上空をさまよっている(確固たる要因の絞込みが出来ていない)のである。にわか造形人にとっては修行の一環なのだ。

|

実際にはこんな簡単なイメージでは無いが、目標とするターゲットに辿り着くように、設定を弄くるのが一般的なのである。また、本当に万能設定が存在するかは定かではない。 多分、突然変異的なものも存在するのである。 目標とする設定の追い込みはこんな感じで行われるのだ。(ジグザグに設定を変えたりしていく等、間違った進み方もする場合がある。) |

(2014/01/25)

何かヘンテコリンなお飾りが付いた紹介の記事が掲載されているようである。

そのままの意味として解釈すれば褒め言葉として認識したいところだが、最近の情況からすると『パワー』が付くと悪いイメージの方が先行しているような気がしてならない。ある種、偏見(差別)用語の様な振る舞いの方がしっくりくるような感じである。(多分、悪い方で解釈すべきのようだ。私は偏屈なのだ。)

このサイトの内容を少しでも理解出来るのであれば、何をすべきかの指針になると思っていたが、旨くいかないようである。

しかし、本来の目的である何かの助けになる事を信じて、情報を載せていこうと思うのである。

(2014/01/25)

私が入手している装置(CubuXは除外)に問題があるのかもしれないが、造形品質を確保しようとするとどうしてもフィラメントの溶融温度を上げざる負えない状況に行き着く。無論、溶融温度を上げると今度は造形後の造形物の蓄熱を気にする必要があり、冷却を考えなければならない状況にも遭遇する。

熱くしたい部分と冷たくしたい部分の両極端な状況を適用しなければならないのである。

FDM方式を使用しているのであるから当たり前なのだが、他の方の装置の造形時の溶融温度と比べると、当方の溶融設定の適温が220℃で他の方の装置では160℃とあまりにも隔たりがある。

もう一方のCubeXでの設定値は少々高めで溶融しているので、まだ下げられる状況が見られるのだが、それでも200℃を少々下回る位な状況である。

扱うPLAのフィラメントの性質や品質にも違いがあるのであろうが、造形を自由にできるだけの溶融状態の温度設定としては少々低すぎるような気がしている。

何にせよ、あえて不安定な状態を作り出して造形を行うのであるから、パーソナルな造形装置では品質確保には限界を感じるのである。

(2014/02/16)

ホットエンド部の熱の保持能力に関して、SCOOVO C170は非常に非力である事が挙げられる。ノズルの温度を一定に保つ事が苦手でヒーターでの制御で温度を上げたり下げたりの制御が掛かりすぎる上、外部に熱を逃がしやすい構造でもあるので、外界の影響を大いに受けるのでる。

CubeXでは寧ろ保持能力が強めで、温度を下げるのに非常に時間が掛かる事がある。

この様に、熱の保持能力の差が造形に影響する事も考えなければならない。

SCOOVO C170に関しては外部に熱が逃げない様にすると共に、ホットエンドの蓄熱容量を増やす事が望まれる。

(2014/01/23)

昨年までのFDM方式の造形装置としては、一部を除き0.1mmピッチがほぼ造形での最小ピッチとして製品展開されていた。

しかし、今年はいよいよFDM方式で0.1mmピッチ未満の造形装置の製品展開が主流となりそうである。

主要なメーカーでは、0.075mm(75μ)の造形ピッチとなり、更にはダブルノズル仕様等での多色同時造形など機能アップも図られている様である。また、0.05mm(50μ)や0.025mm(25μ)の造形ピッチを謳う装置も展開される様である。

但し、造形ピッチが細かくなるだけで造形品質が向上するものと勘違いしてはならない。

当の私でさえCubeXで0.05mm(50μ)ピッチの造形を確認しているし、SCOOVO C170では更に0.025mm(25μ)ピッチの造形も確認しているが、造形ピッチの恩恵が得られているかというとそうでもないのである。

現状のPLAやABSの樹脂を使用する造形装置では、ノズルの径に依存した解像度でしか造形出来なく、ノズルの径が小さくなる程、吐出し量の微妙な管理が必要になり、一般には造形時間が増大する方向でしか利用できない事になるのである。よって、微細な造形ピッチでの造形メリットはあまりないと言っても良いのである。

個人的には0.05mm(50μ)前後の造形ピッチがFDM方式の造形として、造形時間の待ちの限界と品質維持可能な限界ではないのかと思っている。(新たな技術革新があれば別だが。)

懸念するのは、フリーのスライサーなどで得れたGコードを利用するのならば良いのだが、独自で暗号化されたコードを使用する装置の展開である。

最初から最後まで同じ造形ピッチを使用するのは無駄な造形時間の浪費でしかなく、必要な部分により詳細な造形ピッチを使用し他の部分は荒めの造形ピッチで造形を行うような、複合的な作業をさせた方が効率が良い場合もあるのである。

この様な複合的な作業が可能なのは、Gコードがテキストで吐出されるおかげで編集が可能であるからであり、そうでない場合はそれを補う様なソフトウエア側での対応が必然であると考えている。

どの様な展開で今後製品化されるかは不明であるが、この様な利用も考慮してもらいたいものである。

(2014/02/08)

暫定的な造形形状であるが、SCOOVO C170で0.01mm(10μ)ピッチの造形に成功?している。

問題点の解決方法が確立していないので、造形し易いものしか出来ていないが、積層が進められる事が確認出来ている。

(2014/03/17)

当方が確認出来ている範囲では、CubeXの下限の造形ピッチが0.03mm(30μ)で、SCOOVO C170は0.02mm(20μ)である。