|

|

2018年度

1月〜3月

4月〜

2017年度 / 2016年度 / 2015年度 / 2014年度 / 2013年度

(2018/03/30)

何か見覚えのある筐体なんだけど、日本メーカーでリプレースされた様な装置の発表の記事を見かけた。

価格的には元値の3倍位になっているから、それなりに改良やら何やらが行われているのだろうけど極端だよね。

時期的には、何らかの拡販販路があるんだろうね。

造形サイズは、高さ方向が10mm減っているのか。

(2018/03/28)

小径ノズルを主に利用する自作機のファームに盛り込んでいる追加メニューとして、押出し送りの速度に0.5mm/sで動作するメニューを加えている。通常のメニュー構成だと押出し送り速度がφ0.4mmのノズル径を想定しているからノズル径がφ0.2mm以下になると速過ぎるんだよね。旨く押出し確認が出来ない場合は、ゆっくり押出し出来るように速度を変更してみてはどうだろう。

(2018/03/27)

ちょっと気になる書き込みを見かけたんだけど、今のパーソナルな3Dプリンターの界隈で目新しい技術が取り込まれた装置の展開ってあるのかね。

概ね過去の問題点等を克服する為の処置が施されたり補正項目の採用による所が主で、目新しい技術ではない気がする。無論、過去の装置から比べれば、色々な点で改善されている事は事実だろうけどね。

そういう意味では、そろそろ全く考えもしなかった画期的で革新的な造形装置が出現してきても良い時期なのかも。

ああ、それよりも画期的なスライサーが出現して欲しいこの頃。

そういや、最近はZ軸シマシマやウォブル出まくりみたいな話を耳にしなくなったね。

(2018/03/29)

タイミングよく、Z軸シマシマネタが挙がっているとは...。

(2018/03/23)

脱線ついでなんだけど、小耳に挟んだ程度の如何わしい情報かもしれないのだが、量子コンピューターの出した結果を認識する方法とその結果を解釈する為のアルゴリズムが必要になると云うものを以前みかけた。

量子コンピュータを動作させるプログラミング方法も独特なのだが、そもそも出した結果を認識する方法も定まっていないようだし、更にそれを解析する方法も確立出来ていないんじゃね。なんとなく夢物語にしか感じないんだよな〜。

で、量子の振る舞いだから値を取り出した時点で不確定な状態になり再確認する事は出来ないが故、もう一度実行させる必要があるだろうね。

更にその値を解釈するアルゴリズムを実行するのは所謂ノイマン型のコンピューターになるのだから、実際の所どれ位効率がよいモノになるものなのか全く判らない。

なんとなくだが、特定用途向けであり実行速度は思いのほか低速で物理的に小型化が困難な非効率的なモノのでしかないのかも。

(2018/03/27)

あと、胡散臭さを感じるのが、明確に時間管理で処理が進むとは思えない所かな。所謂、クロック管理で物事が進むとは思えないのと、新たな処理を連続的に順次処理出来ない所かな。

何時も思うんだけど、時間の概念が常に欠落しているんだよな〜。

(2018/03/22)

今回再販になった『aibo』だけれど、オーナーの一部から生産終了後でも長期の修理要望が出ているようだね。まあ、一メーカーに依存しているので何処まで実現できるかは定かではないんだけど、ベースになっている部分のオープン化が図れれば後を引き継ぐ者も現れるだろうし、外装などの形状データの公開により、3Dプリンターでの再生も可能になるだろうね。

でだ、問題となるのはクラウド化で処理されてる個性(魂)の部分をどの様にするかだよね。これを個人で賄うとなるとそれ相応のモノが必要な気がするが、それも時代と共にスマホレベルに内包出来るようになるのか、根本的にスタンドアローン化して内蔵出来るレベルになっているかだね。

どちらにしても、オープン化が鍵になる。

(2018/03/23)

多分、ハード的な部分の修理はある程度可能だとしても、魂が抜かれた若しくは別の個性に変わったモノが返却される可能性が高いね。それは望んだモノではない気がする。

(2018/03/21)

さて、制御基板の32bit化が大前提になるのだが、自作機のエクストルーダの分解能を更に上げたい。小径ノズルを使用しているにも関わらず吐出幅を広げないと吐出量の制御がXY軸の駆動分解能を活かせないのは小径ノズルを利用する意味がないからね。

で、現状のエクストルーダに使用しているMK7のドライブギヤに対して、ステッパーは0.9度(二相400ステップ)でドライバーは1/256μステップを使用と結構なスペックなんだけど、MK8のドライブギヤへの変更程度ではおよそ1.5倍位しか稼げない。出来る事なら現状の4倍以上の能力アップが欲しいんだよね。もちろんボーデン化は避けたいので旨く構造内に収まるギヤードになるんだけど、なにか良い方法はないかな。そろそろ二相ではなく五相のステッパーとドライバーを利用すべきだろうか?

とりあえず、プーリーを利用して倍率アップするのとMK8のドライブギヤでよりアップする方法でなんとか凌げそう。これなら多少のエクストルーダの寸法アップでなんとか済みそうである。まだ上方には逃げがあるしね。

(2018/03/19)

光造形装置もLCDパネル使用の6万円前後で入手できるモノで、4K(仕様的には2KのLCDらしい)に近いビットマップで最小サイズが50μm位の分解能を持つ装置になると、その造形の品質の良さに感銘してしまうものがあるね。小生の自作機レベルでは流石にFDM(FFF)方式の限界を認識せざるおえない状況だ。XY軸の駆動レベルはより上回っていると思っているけど、最小サイズの表現能力が0.15mmノズルの使用から比べても3〜5倍にもなると差が歴然だね。

これが8Kクラスになってくると造形サイズも十分な範囲になってくるんだろうね。

そういえば、小生の自作機に取り付けているE3D 0.15mmのノズルも大分磨耗してきていて本来の能力が出せていないから、そろそろ交換しないといけないね。

(2018/03/19)

少々比較結果が極端な気がするけど、個々のメーカーのフィラメントによる造形の表現力の差が生じている画像をたまたま見かけた。まあ、個々のフィラメントでの追い込んだベストな設定で造形されている様には見えないんだけど、Polymaxは微細な部分を表現できないのは認識している。そもそも個々の造形装置の精度のバラツキを吸収しようとしている感じの物なので、造形結果は結構甘めな表現になり易い。

ただ、最近は装置の駆動能力と精度の高いモノも浸透し始めているので、その動作を素直に表現できる性質を持つフィラメントも強く望まれている感じだ。小生もカッチリな表現力を持つ造形結果を望む一人である。装置の不具合が確認し易いしね。

さて、Qholiaフィラメントはどんな感じに仕上がるものなのかね。試してみたいものだ。

(2018/03/22)

なんかサンプル画像が挙がっていたんだけど、小生が欲しているカッチリ感はない気がするね。あくまでも見た目の個人的な感想だけど、どちらかというと膨張傾向にありそう。

(2018/03/15)

FDM(FFF)方式でスライスした結果のGコードにオーバーハングの対象外でサポート材等が付かなくて非常に軟弱な構造を造形せざるおえない部分を含んでしまう場合がたまにある。

この様な部分を積層している場合、ノズルの動きに引きずられて撓んで適切な形状を維持出来なかったり、途中で折れてしまったりする事がある。

その様な部分がある事に造形途中で気付いた場合、少々邪道なんだけど構造を安定させる為に速乾性の木工用ボンドを塗布して補強する処置をする事がある。旨くいけば何事も無かったように造形を適切に完了出来たりする。そして、木工用ボンドだから造形後に取除くのは簡単で、取除き辛い部分でも水などに浸せば柔らかくなって除去可能なので非常に都合が良いのだ。

まあ、こんな造形中の後追いの手作業サポート付加方法なんだけど、そもそも軟弱な部分が含んでいても適切に造形出来るべきなんなんだろうが、そうもいかないもんなんだよね。根本的には分離して適切な配置で造形して接合するのが王道なんだろうけどね。

|

|

(2018/03/09)

KISSlicerにも欲しい機能なんだけど、定着部分を全てサポート材で持上げた状態の造形を行いたい場合がある。現状はSTLを読み込むと必ずベッド底面に接触するように配置されるので、もし空中に持上げた状態にしたい場合は、別パーツとの組合せを必要とする。

まあ少々手間がかかるが出来ないわけではないのだけれど、余計なパーツを用意しなければならないのは煩わしいね。

(2018/03/09)

造形物の一部を窓際に展示しているんだけど、その中で以前タダで提供されていた乳白色のABSモドキの造形物の変色が際立ってきていた。

直射日光が当たらない北向きの窓に置いていたんだけど、外に向いている側が褐色傾向に日焼けしていたのだ。その他の展示物の変色はあまり見られない。

まあ、当初から何か不可解な混ぜ物が混入されている傾向が見られたんだけど、自然光での反応が顕著だったとはね。何か油分が酸化したような感じ。

|

|

良く見たらPolyFlex白の造形物も褐色傾向に変色していた。

(2018/03/08)

一般にパーソナルなFDM(FFF)方式の造形装置に使用されている制御基板に利用しているマイコンは8Bitのもので、ポート制御の動作周波数の限度が30kHz位が最高で、それを越える事は出来ないのが現状である。これは単にポートをON/OFFするだけのコードをループ実行した時の話で、実際には様々な処理動作が行われる中で目的とするポートのON/OFFの実行部分を処理する訳であるから、見かけの動作周波数は更に落ちることになる。

で、実行するポートのON/OFFが必ず行われるように制御されている訳だから、動作周波数を越える指示の動作は目的の時間内に処理しきれないので時間を延長して実行されることになる。これがステッパーの制御なら想定した速度が出せずに遅くなってしまう所以である。

まあ、この様な限度があるから、ある程度の速度で動作して欲しいXY軸にはあまり高い分解能を与えられないのである。

この限度を緩和する為には、より高速動作のマイコンが乗った制御基板に換えるしかないのだ。

(2018/03/20)

上記の8BitマイコンのポートのON/OFF制御についてなんだけど、通常の操作の実行コードを利用するとかなりの動作クロックを要してしまうので、それを回避する為にポートの定義のレジスタを直接操作して行われている。これでかなりの高速化が実現できている。で、この設定レジスタなんだけど各軸毎に独立した配置で行われている場合が多いので、一度のレジスタの設定で制御出来るのは一軸のみとなっている。

XYZEの四軸だけならイネーブル以外のDirとStepを一つのレジスタにまとめられない事もない気がするのだがそうはなっていない。まあ、E軸は多ヘッド化があるから独立させる意味はあるし、通常の動作ならZ軸同時動作も無さそうだから独立させておいても良さそうなんだけどね。デルタならまとまったレジスタ設定になっているべきだね。

用途はちょっと異なるんだけどGRBLの制御ではXYZは一つのレジスタにまとめられていて、動作の同時性が担保されているんだよな〜。

(2018/03/02)

小生が好む造形サイズが比較的小さいので、それに対応した造形装置として自作機を作製した訳だが、結構望んだ造形物を生み出してくれている。まだまだ改善を必要とする部分はあるのだけれどね。

で、スライサーにはKISSlicerを利用しているのだが、以前このスライサーを利用しても細部の造形部分が出力されないと嘆いていた書き込みがあった。当然ながら装置のスペックは小生の自作機を遥かに上回るものでの話である。

でだ、スライス設定に何らかの要因があると考えるに、スライスピッチを0.01mmや0.005mmで造形する時に吐出量(mm^3/s)のMin値の設定をより小さな値にする事でディテールを保って造形する事が出来た記憶がある。このMin値を下回らない範囲で造形パスが生成されるので、この値が不適切だと細部が失われてしてしまう事もある。つまり、このMin値が閾値となり造形の表現を左右していたのではないかと考えるのだ。

逆にMax値も造形速度を上げた場合の吐出量の閾値になるので、その時の表現力を左右するものと考える。

(2018/02/28)

ThingiverseにMakesの登録した数をカウントしてくれているから気になるんだけど、もう少しで切りのいい数になるなっと思っていたらカウント数が減っているのにはガッカリしてしまう。

まあ、なんか権利関係に抵触しそうなモノを挙げはじめていたようだからその所為なのだろうが、その煽りで小生のMakes登録も抹消されている。

なんか抹消されるタイミングでMakes登録したユーザーには登録が抹消された旨のメールなんかを発行できないものかね。

(2018/02/28)

KISSlicerのSTL修正機能が脆弱なので事前にSTLの問題点を取除く手間が要るのが現状なのだが、その修正やファイル変換等にNetfabbやSimplify3D等を利用しいる。また、サポート材の生成補助としてMeshmixerも利用している。

でだ、これらのアプリを用いても造形に向いたSTLに変換出来ないタイプのモノも挙げられている場合も少なくない状況があり、見かけは良いのだが造形するにはハードルが高いモノがあるのが現状だろう。

個人的には造形される事を望んでいるものとは思うんだけど、単に己の満足で揚げている場合もあるみたいだね。もっとも、そんな余計な処理を施さなくても適切な造形データが生成できるスライサーであるべきなんだろうけどね。

で、その余計な処理の作業手順や不適切な補正の弊害で適切にスライスが出来ないSTLファイルを生成してしまうミスもままある。

適切なSTLデータにする模索はまだまだ必要不可欠なのだろう。

(2018/02/23)

STspin220のモータドライバに12Vが利用できないと嘆いている書き込みがあるようだけど、そもそもパーソナルなFDM(FFF)装置に使用しているステッパーの定格電圧って大体5Vとか2.4Vとかで結構低い電圧で駆動するものが多いと思うんだけど。

で、モーター電源にDC1.8V〜10Vまで対応しているという事なので十分な範囲をカバーしている気がする。それで、電流が最大で1.1Aまで供給できるのだから、よほどトルクが必要な部分に使用する訳でもないのなら問題は無い筈だ。

まあ、別途供給電源を用意することから、例えば12Vを5Vに変換するDC-DC変換などの手間がいるけど、その程度。面倒なのはμステップを確定させる手段がいるところかな。

ドライバーのリセットがかかるところでμステップを確定するんだけど、マイコンボードのリセット時と同じにしていると、不確定なポート状態(STEP,DIRを利用)で確定する事があるので、起動後に改めてドライバーのμステップを確定する処置が必要な事かな。

(2018/02/22)

スライサーの設定項目の中で忘れがちな部分なんだけど、クーリングの設定項目に特定の条件下では造形速度を制限するリミッターとしての閾値の項目がある。この制限を緩和しておかないと希望する造形時間に収められないので要注意。

(2018/02/16)

小生の知る範囲と入手しているフィラメントでの解釈なんだけど、世の中に出回っているフィラメントで反りが出なくディテールがしっかり出せるモノってないものなのかね。そして、比較的安全で一般的な接着剤が利用できるモノ。

一般的に反りが出ない若しくは出ずらいと言われているフィラメントでも、造形に利用するとディテールを失うものが殆どなんだよね。そして、反らないと謳われていても現実には反るモノもチラホラと。

現状はディテール優先なので、反りが出易くてもそれを如何に誤魔化すかに陥っている。まあ、造形サイズが小さい事での些細な現象なんだろうけどね。

(2018/02/16)

最近、Thingiverseに造形物をアップしたとたんに小生がアップした画像関係が早々に検索に引っかかる状況になっている。

ちょっと恐ろしいんだけど、やっぱりマークされているようだね。なんかPCに監視ウイルスを仕込まれてしまったかな?

(2018/02/13)

自作機でのPLAの造形確認なんだけど、サポート上から造形する部分で接触面積が微小のモノが悉く途中で外れてロストする。Z Gapは現状0.01mmに設定しているんだけど、これだと間隔がまだ空き過ぎている様なので、Z

Gapは0mmで確認している。

一応、外れる事無く造形が進行している様なんだけど、今度は造形後に旨くサポート材を除去出来るかが心配だね。

(2018/02/14)

サポートの除去だが、無事に取り除く事が出来た。ちょっと外し辛かったけど癒着はしていなかった。ラフト部分も無事に剥ぐ事が出来た。

(2018/02/15)

どうもオーバーハングの角度のキツイ部分の造形での外周部分の肉厚が薄く鋭角な部分が反り易いので、Loop数を増やしたり肉厚を厚くしたりで様子を見ている。まあ、それなりに効果はありそうなんだけど、造形時間が増加する方向だからあまり好ましくはないんだよね。

|

|

| 左が増やす前で、右が増やした後。 反りによる変形防止効果は有るんだけど不完全でした。 |

|

(2018/02/09)

ちょっとホットエンドの構造上による所があると思われる傾向だと考えているのだが、ヒートブロックと造形物との間隔が狭いことで、ヒートブロックの下面からの熱輻射(放射)が影響しているとおぼしき状況がある。その状況は、特に造形物のY軸の左右の端側の形状がダレるというものだ。

X軸方向の両端には現れずらくY軸方向の両端に現れやすいことから明らかな差異があるので、それに合致した要因がある筈なのだ。

考え付く事としては、ヒートブロックがY軸方向に長手の形状であることが起因しているのではないかという事だ。そもそも積層ピッチが薄い事と造形速度が遅めである事から影響が顕著であると考えるのだ。ワーク冷却の風はノズルの先端方向に集中させているのも原因かもしれない。

と云う事で、ヒートブロックの下面からの輻射防止策がとりあえず必要かなと考えている。

ノズルを含めてヒートブロックをシリコンケース等で覆う処置は、ヒーターへ不要な冷却の風が当たるのを防止して保温の役割を担うものと考えていたのだが、造形物への輻射の影響も防止する役目もあるのかもしれないね。

やっぱり、ピンポイントに熱を伝達する様なノズル構造がいるよな〜。そもそも小径ノズル利用では熱容量の大きなヒートブロックが不要かもね。

暫定で遮断してみたけど、効果は僅かにあるかどうか。それよりも加速度を下げる方が効きそうである。小生の自作機のCoreXYの癖かもしれないけど、X軸増加方向からY軸増加方向にノズルが動く場合に加速度が高い(4000mm/s^2)と動きがスムーズに移行しない雰囲気。加速度を遅く(2000mm/s^2)するとスムーズに移行する。まあ、テスト的に上げて造形してきたけど、元に戻した方が良いと云う事だね。

(2018/02/10)

加速度を下げて色々造形してみたけど、大きく改善すると云うほどでもない。当然ながら造形時間は延びるので4000mm/s^2の設定に戻す。

なんかワーク冷却方法を改善する必要がありそう。

(2018/02/11)

なんかワーク冷却ありきの造形での悪循環に陥っていようだ。

そもそも、基本ワーク冷却なしでも造形できる溶融温度帯で造形出来る状況から始めるべきだった。

(2018/02/12)

で、溶融温度帯はそこそこ良い範囲なんだけど、やっぱりディテールが落ちるので冷却は必須だね。

なんとなくCoreXY駆動のベルトが緩くなっている感じがするのでテンション調整してみようと思っている。プーリー関係もそろそろ交換した方が良いかもね。

ベルトの確認をしていたら固定側のパーツが変形していて緩くなっていたので、装置をバラしてパーツの変形を矯正して再組み立て。

テンションも微調整の範囲で上げてみたがどうだろうね。なんか動作の音が少々重々しくなったような気がする。

(2018/02/08)

適切な制御がかかっていれば問題が無いのかもしれないけど、ホットエンドの温度の上昇過程で設定温度に安定するまでにオーバーシュートが出る様なら注意が必要だ。

このオーバーシュート時の温度の上限がかなり高めに出るような場合は、その温度帯で劣化する恐れのあるフィラメントがノズル内にあると詰りなどの問題の引金になる可能性がる。

予めプリヒートなど利用する溶融温度帯よりも少々低めの所で安定させて、徐々に本来の溶融温度帯へ上昇させるような処置が必要だと考える。この辺りは自動的にその様な制御がかかるものもあるね。

まあ、それだけ余計な時間が必要になるので好まれないだろうが、何ごとにも『急がば回れ』的な処置が必要である。急いては事を仕損じるというもの。

(2018/02/08)

ちょつと自作機『HKMS Zero』の造形能力を再確認したくて、フィラメントをABSからPLAに変更して造形をしている。

状況としてはよりエッジの効いた造形結果が得られるし、溶融温度がABSより低くても安定して吐出できるので冷却の効果も現れ易い。反りが少なくオーバーハング角も大きく取れる事もありサポートの使用量も少なくて済む。

まあ、事前のABSでの造形で色々と設定を追い込んでいたから、PLAに変えてもすんなり造形出来ているんだけど、これが逆だと相当苦戦するのだろう。

とりあえず、しばらくはPLAで造形の可能性を探ってみようと考えている。だけど、PLAの造形に慣れてしまうとABSでの造形に戻れなくなるかもしれないね。

造形物としての要求はABS製の方が高い気がするから、PLAでの造形と同等の結果が得られる方法を模索する必要があるのだが、物性が異なるから解消できない事もある。あと、根本的に勘違いしている部分もあるのだろうけど、なかなか気付けないもんなんだよね。

そんな状況でもあるので、諸条件は異なるにしても同じ造形物でより良い造形結果を垣間見ると、どの様にすれば同じような結果が得られるか思考の坩堝に落ちてしまう事もある。

ところでだ、どうもABSでの造形時にも気になっていたんだけど、サポート材が密集する部分の出来が良くない傾向にあるので、この辺りの対処で傾向が変わるか確かめる必要がありそう。

(2018/02/06)

吐出幅をノズル径の倍位に設定すると造形が綺麗になるという話がある。当然ながら造形時の最小の表現形状のサイズが大きくなる為、通常よりも微細な表現が損なわれる事が考えられるのだが、メリットが無いわけでもない。

そのメリットの一つとしては、角のある部分での折り返しにおいて、そのパスのトレースをノズル径近くで行う場合、折り返し部分の吐出にノズルの動きが直に反映される為、折り返し部分が僅かに反り上がる事があるのだが、吐出幅を倍位にする事で折り返し部分でもノズルが若干内側をトレースする事になるので、その様な角の反り上がりを抑制できる事が考えられるのだ。

小生の様にサイズの小さなモノを造形していると、この僅かな反り上がりでも造形物として致命傷になりかねない状況がある。

しかし、折角の小径ノズルでの微細な造形メリットが失われるので、吐出幅も部分的に変化できる制御が必要なのかもね。なんかそんなのが出来たスライサーがあった様な気が...。

その他のメリットとしては、下記の部分でも採用しているのだが、積層ピッチを薄くしていくとフィラメントの送り量も減るのだが、実際のエクストルーダの制御分解能で十分に賄えなくなる場合等に、吐出幅を多くして送り量を増やして凌ぐ方法が取れる事。

(2018/02/05)

PLAを使用して薄皮の球体の造形をサポート材造形なしで行っている。

PLAでの造形なので反りをあまり気にせずに行う事ができるのだが、薄皮の天井部分の造形が旨く塞がるかが心配になるところ。

積層ピッチにも関係するのだが、ループの積層順序は内側を先にするのは当然として、その造形開始部分が常に事前の積層済み部分に十分に乗っかる必要がある。

これを実現するには、必要以上にループ数を増やして必ず積層済み部分から造形を開始するようにする事だ。

当然ながら造形時間はインフィルの埋め動作を抑制する事になるので長めになるのだが、サポート材の造形を伴わないのでその分は短くて済むという訳だ。

|

|

| こういう入れ子状のモノは、入れ子同士の内部に生成されたサポート材を取除くのが困難だから、サポートなしで造形出来る方が望ましい。 | |

そういえば、上記の造形物の最初のシェルの天井が塞がる手前で何やらハト笛の様な音がし始めたので、装置の何処かに負担がかかっているのかと思ったのだが、実は造形物にノズルの吐出でなぞる時の振動が原因でした。コップの縁を濡れた指でこすった時に発生るような現象ですね。

|

|

|

この造形時も塞ぐ間際に音が鳴ってた。 ちょっと薄すぎてリトフェイン効果が出ていない。 |

(2018/01/31)

そういえば見逃していたんだけど、ThingiverseにQholiaでの造形物が挙がっていたんだね。相変わらず微細積層に拘った作例。

ちょっと再度挑戦してみるかな?以前は0.01mmピッチの造形までしか品質が保てなかったのだが、HKMS Zeroならば...。

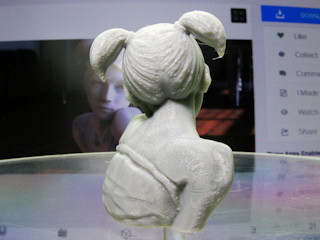

|

| PLAで造形ピッチ0.025mm |

(2018/02/01)

積層0.01mmや0.005mmを試そうと考えているんだけど、ノズル径0.15mmでの吐出の場合、エクストルーダの制御分解能が十分でないことでトレースするパスに追従した吐出が得られない為、適切な積層が期待出来ない事が予測される。

そこで、少々邪道なのだが吐出径を0.3mmにして、エクストルーダの制御分解能を補う処置を試みようと考えている。

旨くいけば、0.005mmピッチでも0.025mmピッチ時の80%程度の吐出量の低下で済む筈だ。

ただ、当然ながら造形物の表現力は甘くなるのは否めない。

|

|

| PLAで造形ピッチ0.01mm。 やはり、吐出径が倍になっているので、表面の表現力が落ちている。 積層ピッチよりも吐出径の影響が強い事が伺える。 |

|

(2018/02/02)

積層0.005mmピッチ造形確認。シームの出来の状況確認の為、Jitter:0°で行ったのだが、このサイズだと影響が顕著だね。

|

|

|

PLAで造形ピッチ0.005mm。 まあ、一応造形は出来たが時間ばかり掛かって実用性はないね。 あと、これだけサイズの小さいもので積層を薄くすると、エクストルーダの挙動がもろに影響してしまうので、フィラメントの品質はかなり重要になるね。ちょっとした押出し不良が即未積層に繋がり、以後の造形の失敗になる可能性が高い。 |

(2018/01/31)

何やら小生が造形物に発生するモアレ模様は『サーモンスキン』と呼ばれているようだ。

出現原因はドライバーのモード自動切替え時の不具合らしいんだけど、デルタ装置で顕著に騒がれている問題らしい。

で、その発生状況はデルタ装置ではかなり大きく造形物に現れるようで、小生の自作機のデカルト装置では微小な現れ方なのである。この現れ方の違いは、そもそもデルタ装置が長いロッドで動きを伝達する為に影響が拡大する事にあるのだろう。また、ドライバーもDRV8825によるところが専らの様だが、小生の場合A4988使用時も発生していたので、そもそものところもあるのだろうね。

で、対策としてはモータへの配線上にダイオードの襷がけ導入で症状が緩和するようだ。何やらローパスフィルターの役割らしい。

試してみるか?

|

(2018/01/24)

一般的なパーソナルなFDM(FFF)方式の造形装置の場合、簡易的なヒーターを用いている為、溶融温度の可変に対してはあまり良い追従性は期待できないのが現状だろう。

そういう状況下でも、部分的に造形速度を速くしたり吐出幅を広くしたり、サポートやインフィルの積層間隔を飛ばしたりした処置を施しているのではないだろうか。

この様な部分は、単位時間当たりの吐出量が多くなる訳だから、必然的に溶融温度をより高く設定していないと掠れたりエクストルーダのモータの脱調になったりと旨くいかない可能性がある。最悪は吐出が滞ってしまう場合もあるだろう。

よって、この吐出量が増える部分に対応する溶融温度に合わせることになるとは思うのだが、そうすると今度は通常部分の造形を溶融温度が高めで行う事になる為、適切な造形品質が得られない可能性も考えられる。吐出直後のワークの冷却等の必要性も高まるというものだ。

溶融温度そのものの可変は可能なのだが、その温度帯への追従性は非常に遅く不安定であり、吐出するフィラメント自体の溶融への反応も遅延がある為、実際の造形のタイミングには間に合わない事が考えられる。また、溶融温度を変更する度に安定する待ちを設ける等の処置を入れると、今度は造形時間がとんでもなく長くかかる事になってしまう。ノズルからの吐出のダレもあるから、その処置も必要だね。

つまるところ、より安定した造形を望むなら、出来る限り造形速度や吐出幅を一定にし、積層の間飛びなどは行わない様にして、一定の溶融温度で造形するのがベストと云う事になる。

いくら溶融温度帯に幅があるとしても、ベストな造形結果を得られる範囲は意外と狭いものなのだ。

とはいっても、少しでも造形時間を短縮したいのが本音だけどね。

(2018/01/22)

小生の自作機『HKMS Zero』のワーク冷却ファンの動作が不安定な状況が時々発生する状況があった。PWMでの回転数可変で利用しているのだが、制御基板との接触が悪いのかと思ってコネクター回りを弄ったりしたのだが改善しない。そんな訳でPWMの駆動方法に問題があるのかと首を傾げていたのだ。

結果として、ファンのレイアウトと配線の問題だったのだが、ワーク冷却ファンの傍にバレル冷却のファンの配線があると動作がおかしくなる事が判明したので、バレル冷却のファンの配線を離す対策で症状が解消した。こんな事も問題になるんだね。

(2018/01/22)

FDM(FFF)方式の造形装置で造形する場合、造形するパスのトレース時の造形済みとの間の摩擦を計測して、造形速度や溶融温度、冷却等の制御する仕組みが必要であると最近感じている。

この摩擦が大きいと、造形済みのワークを破壊したり変形したりといったミス造形に繋がる。そもそも溶融温度を上げたり、造形速度を遅くする事で回避出来るのだが、それはそれで別な問題も出てくる訳だ。特に、スライスピッチを薄くすると気になり始める。

この点に関しては、ノズルの先端の断面の肉厚を減らす事も必要と考えるが、それ以外にも対処する方法を確立したいのである。

以前、エア・ブラシのノズルを使用していた時は、あまり気にする必要がなかったのだが、E3Dタイプのノズルだと影響が出易い。

(2018/01/21)

たまたま見つけたんだけど、小生以外でThingiverseにノズル径が0.2mmで造形されているサンプルが挙がってた。

徐々にだけど、小径ノズルの利用者が現れ始めている感じだね。

それと、STspin220のモータドライバ使用者も現れ始めている模様。

(2018/01/18)

造形した物の大きさの相対感が混乱するだろうからスケール付きの画像を添付しているんだけど、それでも早とちりする方がいる様で。

それと未だに0.15mmのノズルや0.05mmピッチでの積層に疑問視しているみたいなところもあるね。それだと長時間造形することになるのではとね。

実際は相対的に小さいサイズで造形しているので、それほど造形時間は変わらないと思うのだが。無論、決して速くはないけど。

(2018/01/15)

この界隈にも真に迫る内容をはぐらかして有耶無耶にしようとする隠蔽体質が垣間見れる。まあ、目先の利益を重んじるならあまり早急な飛躍は好ましくないのだろう。

FDM(FFF)装置へのノズルの小径化への足取りが進みにくいのは、より微細な造形結果が得られることで造形物は小型の物でも良くなり、その結果として消費するフィラメントは激減する事なのではないだろうか。事実、小生のフィラメント消費量は激減している。それは、フィラメントメーカーとしては現状はあまり望まれないであろう。更にある程度の造形結果でも引き合いのある装置販売側(キット等も含む)としては、より高い要求仕様を満足しなければならなくなるわけだから、安くは出来なくなり利潤も減る事だろう。光造形装置を販売する側にとってもあまり好ましい状況ではない筈だ。また、委託造形を行っている側としては、割高に設定していた微細造形に対しての変革を余儀なくされることだろう。

そんなわけで、あまり大っぴらにされたくはない心理が現状働いている事は否めない。

無論、利用者側が望んでいない事も考えられるのだが、単に知る機会を逸している可能性もあるし難易度が高いと思われている可能性もある。

(2018/01/11)

昨年末に消滅していたRepetier-Serverの再導入を行った。バージョンは0.86.2でFreeのもの。

で、完全に消滅していると思って再設定をしなければならないのかと考えていたのだが、登録内容が完全に復活していた。どこかに吸い上げられていたのかね。

まあ、面倒な設定を間逃れたので良しと云う事で。また突然消滅しなければ良いんだけど、トライアル(無料)だからなんとも云えないね。

(2018/01/06)

小径ノズル(φ0.25mm以下)を使用する場合の装置仕様としては過去に書き込んでいるけど、世間一般的に小径ノズルを使用する場合の要求仕様を満足している装置での話しなのかね?

要求仕様が高いのに、それに満たない装置で小径ノズルでの造形が出来ない若しくは満足行く造形にならないから、小径ノズルに対してダメ出しするのは理解し難いのだが。

そもそもかなり限定した使用方法になる訳だから、それに見合った範囲でしか能力を発揮出来ない代物である事を理解すべきだ。

ところで、何か適当な限界を主張しているようだが、その限界を決めているのは何かを理解していない感じがするね。

よく話題になる『実用的』って、限定範囲内での実用性の話なのかな、それとも範囲外での話なのかな?

(2018/01/05)

普通はあまり問題にならないと考えるが、小生の様なサイズの小さいものを主に造形していると特定の造形方向に捻れてしまう状況がある。CubeXでスライスしていた場合は造形の方向の反転があったのだが、KISSlicerやCure、Slic3r、Simplify3D等は特定の造形方向である。

出来ればだが、レイヤ単位に反転する様な処置が必要だと考えている。外形が数シェルで構成されている場合は内外で反転出来ると良いのだが。

(2018/01/02)

あけましておめでとうございます。本年も色々と書き込みが出来るよう探求に勤しんでいきたいと考えています。

さて、小生も過去に色々ノズルに関しては書き込んできたんだけど、吐出の最終段なのでここが制御通りに旨くいくことが望ましいのは明白だろう。

まあ、ノズルまで自作をするという兵は少ないとは思うのだが、最も拘りを持つ必要があり、それを活かす装置であるべきだと小生は考えている。

良い結果を求めるならば、それ相応である必要があるということだ。

(2018/01/03)

ところでだ、市販品には弄るのが困難なモノもあるが、所謂Reprap系でMarlin等のファームウェアが書き込まれているタイプなら色々とカスタム化する事も出来るので、より使用する環境や動作に合った特別仕様に変更する事も出来ると考える。

(2018/01/04)

やっぱり使用するフィラメントに依存する部分はあるようだね。折角小径ノズルを利用していてもその効果を台無しにするフィラメントでは意味がない。