|

|

|

|

2017年度

1月〜3月

4月〜6月

7月〜9月

10月〜12月

2016年度

2015年度

2014年度

2013年度

(2017/09/28)

パーソナルなFDM(FFF)方式の造形装置では一般的に詳細な表現は出来ないものと認識されがちですが、特定の装置ではその概念を覆すクオリティーを実現しているようですね。装置もさることながら配置のし方やスライサーの設定の手解きも手厚く指南している模様です。

小生としてはThingiverseで得られたものを改造機や自作機で造形して挙げる事で、少しでも小径ノズルでのクオリティーの良さの認知度を上げようと思っているのですが、どんな感じでしょうかね。

まあ、一昔前は品質など二の次だったのでしょうが、今はより品質を重視した目線で装置選びを行うユーザーも徐々にですが増えてきている模様です。

そうそう、そろそろ自作機も工房の造形装置のラインナップに追加しないといけないね。名目は詳細造形専用機として。

(2017/09/26)

ようやくなんだけどFABtotumのOSをColibriに変更しようと思って、サイトの方を覗いたらインストールするSDカードが4GBを指定されていた。しかし、確か必要容量が激減して1GBでも十分であると認識していたので、あえて2GBのSDカードを利用して導入を試みた。

で、一応立ち上がって色々と確認しているんだけど、先ずWi-Fiがロングパスワードに対応していないらしく接続できていない。多分接続できるとファームウェアのアップデートもあると思うんだけどね。

肝心の動作なんだけど、現状のファームウェアとの相性が悪いらしく、各軸を動作させる事が出来ない状態。元の旧OSでは正しく動作するので、やっぱり何かしらの相性があるようだね。

Wi-Fiのパスワードに関しては、質問しているので回答待ち。

SDカード内のファイル類を覗いたんだけど、Wi-Fiに関係しそうなファイルが見つけられていない。まあ、起動関係のIPアドレスの記載ファイルは覗けるので、設定を変えるのは簡単なんだけど。このファイルに記載を追加することでWi-Fiも接続可能に出来ないかな?

その前に、ネットワーク設定を規定値から外部に接続できるアドレスに変更して確認してみようかな?

FABtotumのストアを覗いていたら、φ0.2mmのノズルも売られていた。純正品で出ているとはね。完全に見過ごしていました。さて、買うべきか?

(2017/09/29)

未だにWi-Fi接続出来ていないんだけど、サポートの連絡でこちらの機器の不具合ではないかという問い合わせはナンセンスだと考えるのだがね。連絡に他の機器では接続出来ている事や、事前のFABUIでは接続出来ているのだから発想がおかしい。Colibriにしてからの未接続問題なんで、何かしらの処理上の不具合を抱えていると考えるんだけど、このOSでの設定方法が未知なので、小細工できないジレンマ。

(2017/09/30)

Wi-Fiの設定なんだけど、WPAモードでは接続出来た。よりセキュリティーの高い方をサポートしているようだね。WEPのセキュリティーの低いモードは対応していない模様。

さて、WEPでしか接続できない機器を特定しておかねば。それと設定変更作業が必要なんだけど、機器が多すぎるんだよね。まあ、見つかり次第でいいんだけど、最低で10台位は直ぐに変更しないといけないかな?

(2017/10/01)

昨日の夜間までに主要な10台のWi-Fi接続機器の設定変更と接続動作確認を済ます事が出来た。あとは見つかり次第。

(2017/09/24)

昨日の深夜の番組で3Dプリンター関連の放送がされていた。で、FDM(FFF)造形装置のほぼ初期のモデルで造形がされていたんだけど、あれが現状の実力と一般的に判断されると悲しいものがあるね。あの程度で満足しているのもなんだけど、より実力のある例が紹介されていても良さそうなものなのだが。そういう意味では、以前NHKの番組で紹介されていたのは良い例の方なのだろう。

まあ、あまり詳細で品質の良い造形物を出すと、全てがその能力を持っていると判断されてしまったり、低価格の装置でもその能力があると思われてしまうよりはましなのかもしれない。

それにしても、いろいろと付属物を加えていくことで性能を上げたり機能を拡張しようとしているのが世間的には多いようだが、突き詰めると実にシンプルで必要最小限の構成の方が結果として良好な場合が多い気がする。ただ、それを維持できない場合もあるようで、それを補う為に色々と付加される感じだね。

(2017/09/21)

自作機のHKMS Zeroだけど、色々と造形する際のモデルのサイズ変更で微妙に足りない事が多々あるので、造形範囲を各5mm程拡張して、95x75x95mmにした。

微妙な範囲拡張だけど、きりの良い縮小サイズが選べる筈。

(2017/09/21)

なにやら光造形装置でマルチカラーにも対応出来るようなものが紹介されているね。かなり昔に小生も記載していたレジントレイを入れ替える方式。

相変わらず詐欺の温床だけど、アイディアは面白いよね。

スマホやタブレットの画面表示で造形を進められる様なレジンなら、とにかく遮光は必然だろうにね。それとも非常に狭くて薄い層の場合のみ硬化反応する特殊な性質のレジンが開発されているのかな?

(2017/09/19)

なんか造形装置の加速度設定の話題が出ていたので、ファームの設定内容がオープンなFABtotumの設定を見てみると、DEFAULT_MAX_ACCELERATION

{10000,10000,50,100}になっていた。(SCOOVO C170は非公開だし、CubeXは確認する方法が無い。)

で、小生の自作機HKMS Zeroはというと、DEFAULT_MAX_ACCELERATION {9000,9000,1000,1440}である。

XYではFABtotumの方が若干加速が上で、ZEではHKMS Zeroの加速が上である。

Zに関しては両持ちでありベッドサイズが小さくて軽いこととT8のリードスクリューを利用している事もあって、動作には支障は出ていない。また、Eは極端な減速をしているFABtotumに比べ、減速無しの400ステップのステッパーとMK7のドライブギヤなので、こんな値をとっている。尚、標準ではなく自作したエクストルーダ(200ステップでMK8のドライブギヤ)に変更した場合のFABtotumのEの加速度は4000mm/s^2である。

それにしても、ここの設定があまり上げられないという事は、動作に相当な負荷があるか非力なステッパーを使用しているって事だよね?

(2017/09/20)

BS01のMarlinのファームウエアの設定が確認できたけど、加速度の設定はDEFAULT_MAX_ACCELERATION {3000,3000,100,10000}になっているね。

この手のXYガントリーとしては良い方なのかな?

(2017/09/18)

なにやら、個別のパーツ別に異なるスライス設定が出来る様になるらしい。以前、小生が書いた事が実現できるみたいだ。

それにしても、またもや設定パネルが変わって訳が分らなくなっている。新規の項目の機能を理解するのに再び時間が掛かりそう。

今回はかなりの新機能満載だよね。

因みに複数のパーツを扱えるのはPRO版(有料)から。

もしかすると、このバージョンから別径のノズルでの造形が可能になっているかも。パーツ毎にヘッドの割振りと設定も個別に出来るとすれば可能な筈?でも、同一パーツ内では無理か。

(2017/09/19)

なんかここで書いておくと実装される可能性が高いので、こんな機能もほしいのだが、氷柱状の造形を行う場合、高い確率で先端をロストしてしまうのだが、小生の経験としてオーバーハングには不利なんだけど外周を先に造形すると旨く造形できる確立が高い。外周を後にする場合は、造形途中で先端部分からもげてノズルに付着して造形を破壊する場合がある。

基本は外周を後に造形して、氷柱状の先端部分の特定の高さまでは外周を先にする様な処置が導入できないだろうかね。

パーツ別に設定が変えられる様に、パーツ内の特定の位置を別設定でスライス出来ると良いのだが。素直に分割して別パーツにするしかないか?

(2017/09/16)

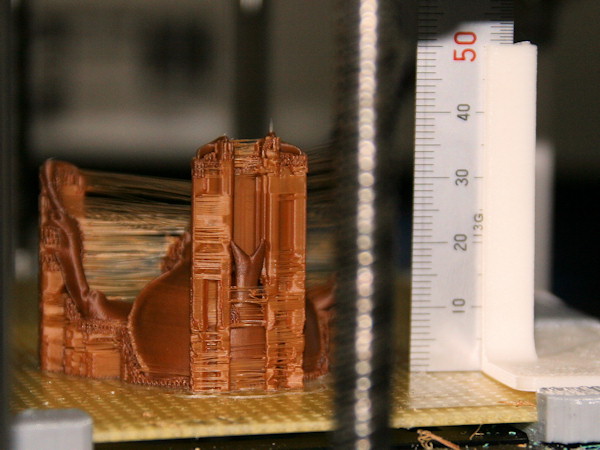

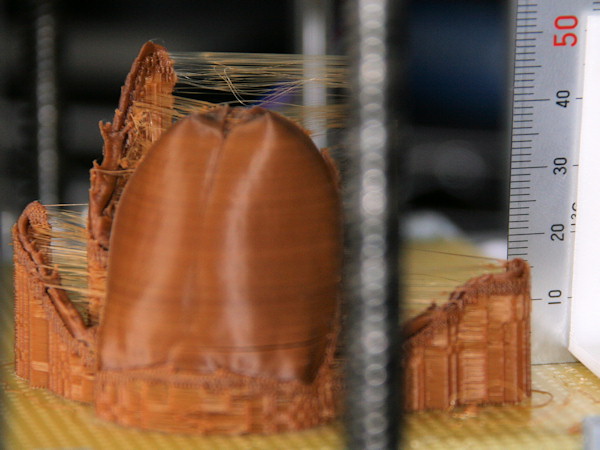

30〜40mm程度のフィギュア系の造形物でも、φ0.15mmのノズル使用でそこそこの造形が行えている。流石に顔等は表現に限界があるし微細な凹凸は失われるけれど。

|

|

|

|

|

(2017/09/12)

まだ本格的に利用しているわけではないのだが、以前CNC2417のキットを組み立てていて別途15Wのレーザーモジュールを購入して取り付けている。

レーザーの制御モジュール付きのものなのだが、最大でもおよそ半分の見かけ6.45V程度しか供給しない様なので、8W程度の出力に抑えられている。(パワーメータで測定しているわけではないので、おおよその値。パワーメータも欲しいね。)

一応TTL制御で出力制御出来るんだけど、最大が8W程度なので切断できる素材や厚みがかなり限られる。やっぱり出力の大きいCO2レーザーが欲しいね。最近はファイバーレーザーなんかも気になっている。

ところで、切断にはあまり期待できないレーザーモジュールなんだけど、彫刻には十分に利用できそう。ただ、制御方法に工夫が必要なかんじ。軌道の切り替わりなんかで焦げ付きが出やすいので、速度や出力の強弱、ヘッドの昇降なんかも組み入れる必要がありそうだね。

今回、この様な導入を試みたのは、15Wレーザー搭載のレーザー加工機単独を導入するよりも安くする為であり、CNCフライスとしてZ軸の駆動軸もあって、更に加工サイズも広いという観点から試みた。制御も最初からGRBLなので、色々と都合が良いので。

(2017/09/13)

レーザー加工用のGコードをIncscapeのgcodetoolsを利用して生成しているんだけど、元がスピンドルモーターを想定したものだから常に回転していて上げ下げて移動するコードになっているので、レーザーのON/OFFの対応を図る必要があった。で、Pythonのコード自体は完全には把握していないんだけど、変更する部分は見当が付いていたので、M3とM5の生成対応を図って旨くレーザーの制御ができるコードに仕上がるようにした。

これで、無用なレーザーの照射区間が無くなる筈なので、焦げは無くなる見込み。

(2017/09/08)

最近、デルタ造形装置の造形範囲を示した画像を見かけたんだけど、円柱の上に円錐形が載ったものの頂点までを造形高さの範囲にしている様な感じだね。ただ、仕様上の造形範囲は円柱の高さまでになっている模様。

この上部の円錐形を考慮したスライサーってのはあるのかな?

(2017/09/07)

久々にCuraの最新版をダウンロードしてみた。で、いつのまにやらBFBファイルも対応しているようだね。またCubeXの造形にでも利用してみよう。

リリースノートを調べてみたけど、どの辺りのバージョンで導入されたか見つけられないな。

話はKISSlicerになるんだけど、通常シェルの造形は左回りだと認識していたんだけど、たまに右回りで造形するんだよね。故意にそうしているのかそれともミスしてそうなっているのかは不明。

(2017/09/06)

購入していて自作機に利用していないAbeeのABSフィラメントについて、造形出来る条件を検証している。

どんな条件かと云うと、3DcreaterのABSフィラメントに比べて溶融温度は10℃程低い設定にしないといけないのと、ワーク冷却のファンも下げる必要がある。ただ、ワーク冷却を切ると反りが出やすく、その所為で割れも出やすい。また、サポート材の造形維持の安定化の為に、造形速度も落とす必要がある。

概ね、このような設定の変更により、AbeeのABSフィラメントでも安定して造形が継続できる状況である。

まあ、今回の設定の追い込みが他のAbeeのABSフィラメントに適応出来るかは定かではないのだが、対処法はなんとか見出せる模様。

(2017/09/08)

現段階での追い込み状況。

|

まだ割れが発生しているし、サポート材の出来も悪いのでもう少し追い込みが必要だね。ただ、造形速度を落とした所為もあるのかもしれないが、微細な縦縞は極端に減少している。漸くエクストルーダの分解能アップの効果がみられたかな?

昔、皺に関して書き込んでいたのだが、実感できた感じだね。

(2017/09/12)

本来ならワーク冷却用のファンの影響がノズル先端に悪影響がでない筈なんだけど、AbeeのABSフィラメントだとそもそも溶融温度を低くしないと旨く造形が継続できないという事で、ワーク冷却がノズル先端の温度を下げてしまって徐々に吐出口を塞いでいく傾向にあった。

そこで対策としてワーク冷却ファン側のノズル付近をヒートブロックごと断熱綿で覆う処置を施した。

これにより、ワーク冷却用のファンの回転数を下げる必要がなくなり、より造形が安定してきている。あとはバレルむき出し部分へのヒートシンク追加でもしてみるかな。

(2017/09/13)

そろそろ気温も下がってきたから、保温用のカバーが必要かも。割れが発生し易い。

まだ、暖房を入れるほどではないけど、室温は日中で22℃前後で夜間だと20℃を下回る。

(2017/09/14)

暫定対策として、ベッドにフィルムヒータを取り付けて加温する方法を試してみる。一応、ヒートベッド対応にはしてあるから、ヒーターを取り付けて動作確認したが、問題なく加熱と温度管理ができる。

暖房を入れるまでの暫定対策としてだが、割れ防止対策となるか?

(2017/09/18)

ヒートベッドにより割れ対策は効果があったんだけど、ラフトなしでの造形では定着が良すぎてベッドから旨く剥がせなくなり底部を破損するする為、ラフト付きで造形をすることにした。毎回ラフトの一部を取り残す事にはなるのだが、本体の造形物には影響が出ないので当分はラフト付きの造形になるね。

ベッドをガラスに変更しようかな?

(2017/09/20)

近所のガラス屋さんで、現在テーブルに使用している基板のサイズにカットしたものを三枚ほど手に入れた。ただ、板厚は2mmなので基板より0.5mm厚い。なので取り付け冶具も対応したものを造形しておかねばならないね。ガラスそのままだと割れたときに飛散する可能性があるので、裏側に飛散防止のシートを貼る予定なので、更に厚みが増すね。

そうえいば、探せばガラス切りの道具があるから自分で好きなサイズにカットできるんだけど、今回は依頼してみた。そもそもガラス板が手元に無かったしね。

(2017/09/01)

FDM(FFF)方式の造形装置でフルカラーに近い造形を行える装置が出てくるようだね。ベースのフィラメントは白(PLA)で、それにインクジェットで着色を施していく方式のようで、多色のフィラメントを用意して混合するものではない。

どの様なポイントで着色を施すのかは定かではないけど、キチンとした位置管理が出来ていればなんとかなるだろうね。ただ、ベースの造形が失敗していたら変な着色を施す事にはなるだろうけどね。あと、底面は着色できるのかな?

サンプルでは外周部分には着色できているようだけど、曲面の上部に未着色部分がまだあるようだね。また、積層跡は目立つけど、削ったら着色部分も失われそうだし、サポート材との係わり方もどの様な感じになるものなのか。

業務用ではインクジェット式の光造形のフルカラー装置が登場するようだが、早くパーソナルで手に入る価格帯になって欲しいものだね。

UV硬化型インクジェット方式 / フルカラーUV硬化インクジェット造形機

(2017/09/02)

上記のインクジェット式フルカラーのFDM機は、インクの定着性が良い専用のフィラメントを使用するようだね。普通のPLAフィラメントじゃインクの定着が悪いから触れると剥がれ易いものね。

しかし、ただでさえPLAは吸湿で脆くなるのに、さらに薬品等を混ぜ込むのだろうから、より環境での変化が心配。

おっと、この装置(Da Vinci Color)も左右両持ちのプラットフォームを採用しているのね。あと、裏側にも着色が見られるからある程度浸透するのかな?

(2017/09/22)

Da Vinci Colorなんだけど、テーブルの水平化の自動化が図られているんだね。三点支持の内、奥の二箇所がモーターで昇降して調整できる方式のようだ。残りの先端は手動式で昇降出来る模様。だた、個人的には三点支持はベッドの使用範囲が支持三角形内なら良いけど、先端側の両端は利用時に避けたくなる。(CubeXも三点支持)

でも、値段が値段だけに、これ位の機能が入っていないとね。

(2017/08/31)

尼でCNC2417のキットのフライス盤を入手した。以前小型のフライス盤を入手していてそれをCNC化しようと考えていたんだけど、XY軸はなんとかなるんだけどZ軸がバックラッシュがありすぎて実用性がなさそうなのでほったらかしだったんだけど、やっぱり独立したCNCフライス盤があった方が良いと思ったのである。

届いて組み上げたのだが、仕様的には動作範囲が240x170x65mm(XYZ)なのだが、X軸には若干余裕があるものの、Y軸はネジの頭が干渉して160mmに減少し、Z軸はブッシュのはみ出しが干渉して60mmに減少するという始末。Y軸に関してはネジの取り付けを反対にしたり、干渉側の塩ビの板を削ったり穴を空けたりすれば仕様通りになるけど、Z軸はブッシュを短いもの二個(24mmx2)使いから長めの一個(45mm)使いに変更する必要があるね。

で、フライス盤としては使用しているスピンドルモータが貧弱なのと構造(各軸の垂直関係や平行面)的にも怪しいので、簡単な木工彫刻が出来る程度だね。まあ、全軸T8のリードスクリューで簡易的なバックラッシュ対策も施されているから動作に関しては大きな問題はなさそう。エクストルーダを取り付けてFDM(FFF)造形装置にでもしてみるかな?

一応、33mm角のレーザーモジュールも取り付けられる工夫がされているようなので、別途15Wのレーザーモジュールでも購入して、切断能力テストをしてみたいところだね。

そうそう、GRBLでスピンドル回転数のPWM制御は、"M3 S[0-1000]"で制御するのね。S0が0%でS1000が100%のディーティー比になる。レーザーのTTL制御時はGコード生成で勘違いしないようにしなければ。

フライス盤として利用するということで、400Wのスピンドルモータと駆動電源を確保中。スピンドルモーターを固定する為のパーツも設計しなければ。最低でもアルミ位は切削対象にしないとね。

(2017/09/01)

因みに、このキットに付属のGRBLボードのバージョンはv0.8なんだけど、どんなカスタマイズがされているかイマイチ不明な部分があるね。"$$"コマンドで設定値は記録しておく必要があるね。

書き忘れていたけど、このキットの組み立て状態だと、XY原点は右奥で、左手に+X、手前に+Yの動きを採る。3Dプリンターで馴染んでいた左手前が原点であると勘違いして、エア動作させたらドン突きを起してしまったよ。XY軸のステッパーの反転が必要かな?

(2017/08/26)

大型の造形範囲の直交(デカルト)式のFDM(FFF)造形装置で、CoreXYのガントリー部分を昇降させてプラットフォームを固定式にしているものが出てきているね。

ただ、昇降がベルト駆動であるのとエクストルーダのステッパーが貧弱な点や、CoreXYのベルトの張り方が本来の張り方から逸脱している感じなので、適切な造形が行えるかは疑問な点があるね。また、ガントリーの昇降の支持部分がフレームである事から、フレーム自体の組み上げレベルが問われるね。

(2017/09/03)

ホットエンド側に、3Dペンのモノを利用した様な装置も出てきているんだね。連続動作で耐久性はあるのかな?運転時の熱で樹脂パーツの炭化が急激に進行してボロボロになりそうなんだけどね。そしたら、新しいモノに交換するのかそれとも装置そのものが利用されなくなるのか。

(2017/08/23)

よほど専用化されていて使用制限が掛けられた造形装置でもない場合は、提供されているスライサーなどに縛られる事はないと考えるのだが、それを逸脱する事が出来ずに困惑し続けている状況もあるようだね。

少しでも学ぶ事ができるのなら、少なくとも現状を乗り越える手立てが見つかると考えるのだけれどね。

まあ、与えられたものでしか物事を語れないのは、視野が狭いとしか云えないのかも。情報は氾濫していると思うのだが、つぶやくだけで見つけようとも思わないのかな?

小生も見ている範囲はそれほど広くもないのであまり多くを語れないのだが、解決策を模索する探究心はあると思っている。

(2017/08/23)

FDM(FFF)造形装置での造形の可能性を追求している方がおられる。そもそもその様な要求に応えられる装置での話しになるのだが、スライサーの設定の追い込みも凄いね。

一般的にはそこまでの造形を想定していない仕様の装置が氾濫しているんだけど、要求を十分に満たすちゃんとした仕様で設計された装置なら追求できるのだろね。

小生の自作機はというと、一般レベルよりほんのちょっとだけ良いという感じなのだが、まだ伸び代はある筈なんだよな〜。

そうそう、造形はなんとか出来ているけど、吐出不良やサイクリングが目立つのは装置の仕様の制御限界が現れている証だよね。誤魔化しが効かない場合は、動作速度や制御量の見直しが必要だろう。あと、適度なメンテナンス。

それから、最近のFDM(FFF)造形装置の造形テーブル(プラットフォーム)の昇降の方式が、片持ちから両持ち以上にしているケースが増えてきている感じだね。

造形テーブルのサイズが大きい装置の対応が殆どだけど、スムーズな昇降を維持するなら両持ち以上になるのは必然なのだが、小生の自作機の場合は超小型なんだけど、設計の難易度を下げる目的も兼ねていたりと。

(2017/08/21)

最近、色々と造形テストを行っている中で、Gコード合成ソフトがあれば良いなと感じる事がある。一通りの造形条件ではなく、複数の造形条件を一度に造形したいという欲求だ。レイヤ毎に条件を変えて行う事は至って簡単な事なんだけど、同一レイヤ内で異なる条件を合成したいんだよね。

まあ、特殊な要求なんだけど、同一造形物で異なる条件を複数回行うよりも、一度の造形で異なる条件を試したいのである。

配置のオフセット処理と造形物間の移動の追加等並びに造形高さを判定して異なるピッチでも合成可能なソフトってないかな。自作すれば良いだけなんだけどね。

あると造形条件が異なるものでも配置さえ問題なければ一度の造形で済ませる事が出来るんだけどね。もしくは造形物を指定して個別に造形条件を変えてスライスしてGコードを得られるスライサーがあると良いかも。

(2017/08/17)

スペックアップしている筈なんだけど、明確に改善された雰囲気が見られないのは、何か他に悪影響する要因が強いからなのだろうか、それともそもそも現行ではスペックオーバーでこれ以上の改善は見られない状況なのだろうか。

さて、何が改善を台無しにする強い要因なんだろうね。

ところで、良い結果をもたらすモノが条件によってその効果を発揮出来ないのなら、上記同様強い悪影響の要因が存在するからだと考えるのだがね。

(2017/08/15)

なかなかリアル(サイズは任意)な昆虫を造形する方は見られないようですが、しっかりと支えてはいるが除去しやすく絶妙なサポートの設定の追い込みとそのサポートを除去する訓練には非常に適しているかも?

|

|

|

|

(2017/08/12)

昨日だけど、東川町のとある珈琲豆の焙煎店で珈琲豆を購入した。

本当は、その場で焙煎した煎りたてが欲しかったんだけど、頑なに断ってきた。焙煎師(店主)曰く、スベシャリティーに拘りがあって納得した同じレベルの焙煎を心がけているとの事で、顧客の注文に応じたその場での焙煎は行わないとの事。焙煎の具合の指示も出来ないみたい。まあ、品質維持の姿勢を崩さない態度は職人として評価に値するけど、頑固ともいえるね。会話のなかで小生も自家焙煎を楽しんでいる事を伝えたが、一向に食いついてこなかったね。もっと会話が弾むかと思ったのだが。

そもそも焙煎後の寝かせが一日位必要なのは理解しているが、煎りたてを味わいたいリクエストも理解して欲しいね。あと、店舗には生豆を一切置いていなくて、焙煎機はあるけど焙煎の薫りもしていない。焙煎豆は密閉ケースにしっかりと保管されている状態。

拘りが維持できる職人魂でブレが無いのはその店の『味』としての品質の証であり信頼をもてるものだろう。小生が珈琲豆の焙煎業を目指さなかったのは同じものを維持できる自信が無かったからだ。ブレまくりだからね。だから、ブレンドなんてもっての外。多分、同じように頑固になりかねないしね。

で、今回購入した珈琲豆はちょっと失敗だったね(不味い訳ではなく、好みではないという事で)。ネットで調べた時はその豆しかないものと勘違いしていたが、最近のお品書きのリストには好みの豆の記載があったので、次回はそれを試してみる。

でもね、そういう豆があるのなら、どの様な珈琲豆がお好みか聞いて欲しかったね。そして、基本、単品豆でブレンドは好みではない。

因みに、小生が考えているスベシャリティー珈琲豆は、提供された豆よりも更に厳選したハンドピックが行われている。趣味だからそういう拘りと商売には向かない部分が多々ある。多分、それをやると更に二割位い量が減るね。

本当は、煎りたてで焙煎の腕と更なるハンドピックを確認したかったのだがね。それが確認できなかったのは残念でならない。

(2017/08/09)

前回の自作機のエクストルーダのドライバの変更による分解能アップでは造形物に出る縦縞が改善されなかったので、今度はXYのドライバをA4988の1/16マイクロステップからDRV8825の1/32マイクロステップに換えて改善が図れるか試してみた。

結果は以下の様にさして改善される状況ではなく、悪い事に年輪の様な模様がクッキリと現れてきた。どうも何らかの周波数成分が出てきている気がするが、どんなもんなんだろうね。

まあ、拡大して観察する様な事がなければあまり気にならないのだが、本音としては良くはないね。

|

|

|

左がXYをDRV8825で1/32マイクロステップ、右がA4988で1/16マイクロステップ。 僅かに改善している感じだが、今度は年輪の様な模様がクッキリとしてきている。 拡大すると明確になるが、パッと見は改善しているかのようなのだが...。 |

(2017/08/10)

本日は、昨日と同じドライバの条件で、Hコードを用いて"dropsegments"でのはじかれ未造形部分を緩和してみた。

結果としては、昨日より縦縞は目立たなくなっている。ただ、未造形でパスされる部分も造形するので、その分時間が取られるので造形時間は延びる。

という事で、ステッパーの駆動間隔の分解能が上がった事で、造形時の未造形となるパス部分が軽減する事による影響の方が大きいようだ。

|

|

| 左が"dropsegments"ではじかれる造形パスを緩和したもの。あまり影響が無いように見えるかもしれないが、造形抜けをしている部分が現れてきている。 | |

自作機に関しては、XYの分解能は一般的な設定で構成してしまったが、小さなモノばかりの造形となるので、より分解能を上げる必要があるね。

とりあえずDRV8825で1/32マイクロスステップで倍は確認できたけど、ステッパーも200ステップから400ステップに変更して、当初の四倍に分解能を上げてみようと考えている。あと、STspin220のドライバの使い勝手も良くしないといけないね。

(2017/08/13)

現状、XYのステッパーは200ステップのもので造形を繰り返している。

で、なんとなくなんだけどこれ以上は分解能を上げてもさして変化がない限度に近づいている感じがする。めっきり造形が改善する気配がなくなっている。

ということで、今回自作した造形装置に関しては、より安定化の方向への改善作業に切り替えるべきだろう。

(2017/08/05)

こんな造形データが拾えたよ。

|

(2017/08/02)

真壁さんのTwitterより面白そうなモータドライバの情報を拾えた。こういう情報って、どうやって引っかけるのか知りたいところだけど、間接的に拾えたので良しとしますか。

で、モータへの駆動電源が12V経由ではなく、モータそのものへの駆動電圧を用意する関係から、DC-DC変換が必要だね。まあ、変換に関しては問題なく出来るから、ちょっと物色してみよう。

このモータドライバだと1/256までマイクロステップ設定可能なので、エクストルーダの分解能を上げるのに役立ちそうだ。

(2017/08/05)

昨日、このドライバーが届いたので、色々確認している。で、昨日の確認時にはマイクロステップの定義が不安定だったのだが、本日確認したら安定してマイクロステップの設定が出来ている。

一応、利用予定のマイクロステップは1/128と1/256になるんだけど、通常の簡易的な使い方ではドライバーの起動時にモード設定が確定するのだが、STEPとDIRがモード確定に利用されている事から、何らかの不具合で想定外のマイクロステップになる可能性があるかも。もう少し検証が必要かもね。

念のためマイクロステップの設定確定の処置を加える必要がありそうだね。ドライバーのリセット用に空きポートを探しておかねば。

ところで、検証中にGRBLボードに使用のArduino nanoモドキを一つお釈迦にしてしまったようだ。マイコンは生きているけどUSBでの通信が出来なくなり利用できない状態。

CH340がダメになったかな?

(2017/08/09)

実際に自作機のエクストルーダのドライバをDRV8825からSTspin220に交換して造形テストを行っている。最初は1/128のマイクロステップから。能力的には四倍の解像度(分解能)になる筈だがどうだろうね。

一応、造形は進んでいるし、DRV8825よりも動作音が静か。あと、発熱も少ない感じだね。

因みに、STspin220にステッパーを取り付ける場合、素直に配線すると回転が逆になるから注意ね!

造形完了したが、ほんのちょっと改善したくらい。そうなるとXYの改善が必要だってことか!?

|

|

| 左がSTspin220で1/128マイクロステップ、右がDRV8825で1/32マイクロステップ。 僅かに左の方が出来が良い。 しかし、縦縞は解消していないので、これはXYの駆動に起因するものらしい。 |

|

あと、STspin220のドライバは静止状態を維持し続けるので、PWM制御での電流制御を加えないとトルクOFFには出来ない。

(2017/08/10)

PWM端子に対して、/ENABLE端子が論理的に一致しているので、"H"(デューティー:100%)時に電流0AでトルクOFF状態、"L"(デューティー:0%)時に設定時の100%の電流値でトルクON状態として利用できそうだ。

(2017/08/11)

一応、上記の処置で旨くトルクのON/OFFを制御出来ている。

(2017/08/01)

どんな結果が導かれるかは不明なのだが、FDM(FFF)方式の造形装置の比較が行われるようだ。で、一方が余り小細工の効かない装置なので造形条件等はそれに合わせる事になるようだ。出来る事なら、その小細工の効かない装置に取り付けられているノズルを用いての比較になると良いと考える。

そもそも自己申告的なノズル径なので、本当に該当する径であるかは定かではない。フィラメントはほぼ同一のモノが利用できるが、ノズルも揃えるべきだろう。後はスライサーの能力に委ねることになるね。

つまり、装置の能力比較としては最低限統一すべき項目は、使用フィラメントとノズルになるだろう。

今回の比較だと、装置よりもスライサーの能力比較になりそうだけどね。欲を言えば同一のスライサーを利用する事も必要だと考える。確かG2Zでコード変換が出来る筈だが。

造形結果には、造形時の重量とサポート等を除去した重量、造形時間等も比較出来ると良いね。小生が造形情報として載せている項目だ。

あと、造形方向や傾け方等も統一した方が良いね。造形表面の仕上がりを見比べる上では重要だろう。

(2017/08/02)

因みに、比較される対象の装置はどちらも高額の部類で、違いといえばエクストルーダがダイレクトかボーデンというところと造形テーブルの昇降が片持ちか両持ち位で、その他のスペックとしてはさして差異がないんだよね。

(2017/07/31)

小生が自作した装置を紹介してくれているブログがありましたのでご紹介。

お市のかた プラスα空間

11月にはブログ主が出演している映画の上映が地元(旭川)であるそうですぞ!

さて、小生は何が生きた証として残せるでしょうかね?

それはさて置き、小生が当初目論んでいたFDM(FFF)方式の造形レベルがようやく現実になってきたので、より小径化での造形の認知度を上げるべく、今後も造形サンプルや装置の改良を試みていこうと考えている。

まあ、あまり品質の良い造形物が仕上がる装置そのものが氾濫すること事態を好ましく思わない輩がいるのでしょうがね。それも手頃な価格帯で。でもその要求は一部ではありますが高まっていると思われますよ。

(2017/07/28)

小生の感覚だとPLA専用機としてのFDM(FFF)方式の造形装置の殆どは、低温溶融タイプ(220℃前後)のABSの溶融温度帯まで加熱出来る能力があるよね。で、小生はヒートベッド無しだけど、造形サイズやファーストレイヤの工夫、保温管理等々でABSもチャンと造形出来ているので、条件付きでABSも可能位にした方が良い気がするのだが、余計な条件の明示やトラブル発生等での問題への対処が面倒なんだろうね。

(2017/07/26)

Tinkercad teamの方からThingiverse経由で小生が挙げている特定の造形サンプルの画像利用の承諾許可依頼が来た。何で独自でオリジナルのサンプルを用意出来ないのかとも考えるんだけど、最低限のリンクポイントを付けておく事を旨に返答した。当然小生のサイトのリンクポイントもね。でも、Autodeskさんの所だよね。ちょっと不信感。

ところで、このチームの人は小生の正体を把握しているのだろうか?知っていたら触らぬ筈なのだが?

(2017/07/26)

なにやら久々にバージョンアップしている。水溶性サポート材の発生方法が、以前書いた内容に近い生成処理が採用されているね。

それと、ピッチ以外にInfill等の条件指定が出来ることも、過去に小生が書いていた小細工が採用されているね。

確か以前のバージョンでは高さ毎の設定ファイルを定義してスライス時に指定する事で実現していた事が、より簡単な作業で出来る様になったんだね。

(2017/08/22)

なにやらSlic3rでも水溶性サポート材の発生方法の節約モードがあったんだね。最近、全く使用しなくなってしまったから情報が希薄。因みにSlic3rはバージョンが1.2.9だった。でもアップデートには引っかからないからこれが最新版?

Slic3rのサイトを確認したら、1.3.0がリリースされているね。

(2017/07/25)

小生の自作機がFDM(FFF)方式の造形の敷居を上げてしまったとは考えていないのだが、めっきり小径ノズルでの良質の造形物が見られなくなってしまったね。まあ、現実的なノズル径での造形で安定した結果を目指しているのは理解できるのだが。

それよりも、せっかく小径ノズルを利用しているのに、その恩恵を伴っていない様な造形物が挙げられると、なんか小径化での造形は無駄な足掻きに見えてしまうね。出来れば良質な結果も見てみたい。

自作機での造形は比較的良質と思われる高価なフィラメントを使用しているけれど、造形物が小型のモノばかりだからフィラメントの消費はあまり多くはない。多分、詰まりさえ起こさなければ、造形品質に差異はあるものの、十分な造形は出来ると思っている。

しかし、今回安く手に入れたZ-Ultratのフィラメントは、どうも偽物と思われる代物で、造形品質が非常に悪い。事前の切り売りで入手したZ-Ultratとは雲泥の差で、普段使用するフィラメントと比べてもダメダメレベルなのであるが、それでも造形物はそれなりに仕上がる。

(2017/07/26)

以前、AbeeのABSフィラメントで小径ノズルの詰まりが出たと書いたのだが、基本ノズルの吐出口が塞がったのではなく、中のノズルとPTFEチューブとの接触付近のPTFEチューブ内部に溶融した樹脂が流れ込み蓄積して押出しが困難になる現象で、小生のホットエンドでの利用では溶融環境がシビヤであることが挙げられる。

ノズルの先端側の温度が高くて徐々にバレル側に向かって温度が下げられるのならなんとかなりそうだけど、ヒーター部分はちょうどノズルとPTFEチューブの境部分を温めているから、より問題が出やすい。

但し、これはAbeeの一部のABS(PLAじゃないのかな?ポキポキ折れるし!)フィラメントに限るのだが。

(2017/07/23)

昨晩のことですが、今年も例の場所へ蛍を鑑賞に行ってきました。でも、今回は昨年ほど蛍の数が多くなくちょっと寂しい雰囲気でしたね。満を持してデジイチの感度を上げてバブル撮影を行いましたが、昨年よりも状況が良くなく、今回は画像は載せられません。

今回は蛍より夜空の星の方が良く観察できましたね。久々に天の川が確認出来るほど鮮明な天体でした。

で、例の如くその後は温泉に浸ってきたのでした。

そして、本日は車の洗車となるわけです。

(2017/07/27)

本日は、ほぼ恒例になったウニ丼ツーリング。本当は暑くなる予定だったんだけど、日が差さずに涼しいくらいの状況でしたね。

今日はバフンウニ丼を食してきました。でも、喫煙者が多くて、肝心のウニの風味が台無しという残念な結果。なので、また別の機会を設けたいですね。

|

(2017/07/22)

何かベースになる基準が異なると考えるのだが、ノズル径が信頼できる値のモノなら極端にスライス設定に反映すべき値に相違は無いと考えるんだけどね。

小生はノズル径に関しては常に計測した値を用いているので、スライス設定もその値になっているし、そのスライス設定で造形したモノも想定された結果を伴っているのだが。

同じ場であり同一の物理法則に基づいていると考えるので、何故異なる値を用いらねばならないのかが不可思議な所だ。

もしかしたら処理系が異なるのか!?

たいした経験がある訳ではないのだが、実測したノズル径に対してスライサーに設定するノズル径は、色々と前提としてのお決まりがあるのだが±0.05mm位の許容範囲はあるけれど、流石に約1.6倍も大きくした設定値を指定する必要はないと考える。前提以外、例えばノズル径を越える積層ピッチで造形を行うとかの場合は定かではないが。まあ、色々と依存関係があるから、何か別の設定項目に影響されているのではないだろうか!?

(2017/07/21)

自作機について、「売り物にしたら」というコメントがあったのだが、どれ位の価格でなら買ってもらえるんだろうね。てか同じ物が出来ない小生にとっては難儀な事なんだけど。売り物にする為には、見切り部分を解消する為に更にコストが掛かるんだけどね。見切りのままで投売り的で良いのなら考える余地もあるけど、それは多分許されないだろうね。小生も納得できないし。

まあ必要とされる情報は公開していると考えるので、より優れた自作機を生み出してもらいたいものである。詳細な設計情報を望むのはナンセンスだと考えるけど、クローンを望む人は本当にいるのかな?「Thingiverseに挙げてみてはどうか」と云うコメントもあったけど、小生的にはちょっと違うと思うんだよね。

それより、小生の自作機レベルのFDM(FFF)の装置が格安で他から登場する事を望むのだが。そしたらまたそれを越えようと努力してみたくなるのだがね。

一応、作成した自作機のスペックは必要最低限で組んでいるので、まだまだ性能をあげる為の改善の余地は残っている。

(2017/07/21)

まあ毎度の事なのだけれど、なにか真実に迫る内容を隠蔽しようとする動きが垣間見れるのは、小生の勘違いなのかな?

立場を換えれば面白くないのは理解できるのだが、真実を隠し嘘で塗り固めたもので利益を得ようとする行為は、基本的に許しがたい行為だと考えている。何故、その様な事がまかり通る世界なのだろうとね。

現実的には偽りで生かされている事も事実であるから、真っ当だけでは息が詰まるものなのだが、それでも度が過ぎている気がするよ。

(2017/07/19)

昨日から、久々に本を購入して読書をしている。今更感はあるのだが『量子』に関係する本を物色して数冊購入してみたのだ。入門的な内容の本ではあるが、小生の解釈との相違を感じ取りたいと思い立ったのである。

先ずは大関真之著の『先生、それって「量子」の仕業ですか?』を読んだのだが、ちょっとファンタジーが過ぎていて小生の解釈とは相容れない部分が多かった。本日から吉田信夫著の『量子論はなぜわかりにくいのか』を読み始めている。こちらは小生の解釈と近似しているし、より現実的な説明がされている感じだ。前者とは相反する関係にありそうである。

(2017/07/20)

一応、二冊目を読み終わったが、中味は少々矛盾を抱えた内容であり、スッキリしない雑然とした一貫性が無い感じである。ちょっと残念。

で、次は根本香絵x池谷瑠絵著の『ようこそ量子』を読むのだが、こちらは実際の応用技術の紹介みたな本。こちらの本は発効日が平成18年のものなので、記載内容は相当古いね。最初の二冊は2017年度の初版本。

三冊目も読み終わったが、こちらは「量子コンピュータはなぜ注目されているのか」を簡単に紹介した程度のもののようである。特に目新しい記述は無い。

あとダイジェット的な解説本として『図解 量子論がみるみるわかる本』佐藤勝彦監修も手解きにチラホラつまみ読み。

まあ、学生の時の授業で理解し辛い講義を受けていた経験があったのだが、そもそも根底に『量子論』が先に理解出来ていないといけないものであったと今更ながらに振り返る部分がある。まあ、中学卒業直後に『量子論』を叩き込まれても理解できなかったであろうがね。教えている方は多分、量子論を把握してその応用部分を解説していたのであろうが、受けている方にしてみれば突然現れる公式なり解析なりが出てくるのだからたまったものではなかった記憶がある。この時点では鵜呑みにするしかなかったのだ。

普段生活している分には量子論には縁がないと思われるだろうが、我々が生活している世界は量子論で満たされているし、その応用製品を活用して生活をしているものなんだよ。

小難しい事は抜きにして、小生が認識しているのは『場』という概念と『波が粒子のように振る舞う』という概念は一致している。また、選択する度にパラレルワールドが出現していくのではなく、我々が存在する世界は一つであり、成るべくして進む世界であるものだと考えている。そもそもビッグバンの直後に進むべき方向が決定されていると考えるのだ。我々が住んでいる宇宙以外に複数の宇宙が存在する可能性は否定しないが、同じ物理法則で同時期に同じ経過を経た平行宇宙は多分確率的に無いに等しいだろう。

こんな事を書くとSF物のほとんどが台無しになるんだけど、エンターテイメントして楽しむ余力はまだあるし妄想もしたくなるんだよね。

(2017/07/21)

場の考え方を強化する為、本日より吉田信夫著の『素粒子論はなぜわかりにくいのか』を読み始めている。

(2017/07/24)

昔(30〜40年位い以前)購入していた『超ひも理論』の本でも読み返してみるかな、それと同じく昔購入していた『量子力学』の本も読み返してみるか。多分、当時は分らなかったけど、今なら理解できる部分も増えているかもしれない。逆に、否定すべき内容が明確になるかも。

(2017/07/18)

今朝は、昨日から様子がおかしい飼い猫を動物病院へ診てもらいに行ってきました。病院まではキャリーに入れていくのですが、キャリーを持ち出してきた途端にそそくさと逃げ隠れてしまうという始末で、なかなかキャリーに入ってくれないんですよね。無理やり押し込んで連れ出しました。

病院では体温と血液検査をしてもらいましたが、若干体温が高いくらいで肝機能関係は異常な値は見当たら無かったものの、少々衰弱しているので点滴を施して様子見となりました。

帰宅後、若干元気にはなったのですが、泣き声がおかしいのは直ぐには治らないようですね。高齢ではありますが急に老けるとも思えないのですけど、お婆さん猫という雰囲気の鳴き声になってしまっています。早く良くなれ。

多分、外で怪しいものを食べたのか、数日続いた猛暑と急に冷え込んだ最近の変動の激しさにまいってしまったのかもしれませんね。獣医曰く『猫は夏バテしないよ。』と言われましたが、夏バテみたいな感じですね。

(2017/07/19)

飼い猫はかなり回復したみたいで、鳴き声も元に戻った感じだ。まだ鼻をすする状況もあるけど、元気を取り戻している。良かった、良かった。

(2017/07/14)

今までの造形装置だと造形速度を上げていくと造形物のディテールが崩れていく傾向があったのだが、今回自作した装置ではどうなるかな?

一応、130mm/s位でもエッジの効いた造形が可能な事は事前に確認しているのでどうなることやら。

手始めに、Travel: 150mm/s, Perim:105mm/s, Loops:112mm/s, Solid:112mm/s, Sparse:115mm/sで挑戦。

造形途中、ちょいと昼から4時間ほどツーリングに出かけて温泉に浸かってきた。造形は順調に行われている。

造形結果は以下の状態。擦れ気味で造形の状態としては布地の様な仕上がり。でも、なんとか造形出来る事は確認できた。

|

|---|

(2017/07/12)

自作機の状況として一ヶ月少々になるのだが、使用している造形パーツについてストレスが掛かる部分に歪みがではじめている。PLAを多用したのだが、やはり形状の保持力は弱いようだね。設計変更も含めて再造形する必要がありそうだ。それよりも金属パーツに置き換える方が良いか?

(2017/07/10)

本日は朝からパソコンのお掃除。最近、動作にストレスを感じていたんだけど、今朝起動しようとしたら起動の途中で電源が落ちるという始末。ここのところの暑さの所為もあるんだけど、だいたい半年に一度はパソコン本体の内部清掃をしないといけないので埃まみれになっているのだろうと。で、案の定、CPUのヒートシンクとファンとの間には大量の綿埃が詰まっていた。掃除機で綿埃を吸い取り、エアーブローで更に埃を吹き飛ばす処置をして完了。無事に起動する事が出来た。ついでにバックアップも取っておいた。あと、夏場のパソコン本体冷却用に外部のファンを追加し回す処置も施す。

結果、動作もストレスがなくなり快調。ちょっと、メンテナンスのタイミングが遅かったのが問題だったね。チャンと兆候を見逃さずに処置をしなければ!

(2017/07/04)

ちょっとレーザーでのカット処理が出来る所を地元で探しているんだけど、数件見つけてどの程度の加工が可能なのか尋ねてみたのだが、基本は画像(アドビのイラストレータのアウトライン)からの加工らしく、CAD等からの機械的な加工要望には馴染んでいない所ばかりだった。まあ、さして大きく違いは出ないのかもしれないが、厳密な加工指示はあまり期待できない感じ。

簡単な外箱程度なら良いかもしれないが、キチンとした位置精度や加工レベルが欲しい場合は綿密な指示が必要なのと、カット加工以外に仕上げなどの別料金がかかるという話も。

こういう話は機械加工屋さんだとやり取りがスムーズなんだけどね。多分、内部の実作業者は機械に精通しているだろうが、営業さんとの話だとちょっと話が合わない。

(2017/07/05)

昨日の営業さんとの電話での話では色々と疑問な点があってスッキリしていないのだが、基本的に小生側で用意する情報で加工できないかな?出来ればこちらでGコードを生成して加工してもらいたい。その為にはレーザーのスポット径とかオフセット量、加工サイズと位置決めなどの情報が必要だろうけどね。多分、無理だろうけど余計な指示をやり取りしたくないんだよね。

(2017/07/15)

ちょっと軽く調べた範囲では、汎用的なC02レーザー加工機の多くは画像データからの対応が多いようだね。そして、半導体レーザー加工機の多くはGRBLボードを使用するものが多く、Gコードで動作するタイプの物が占めている模様。

こんな感じだから、画像先行思考が根強いのかな?

(2017/07/16)

なんか40WクラスのコンパクトなCO2レーザー加工機ないかな?加工範囲は300x240mm位あれば良くて装置サイズが400x400x400mmに収まるようなモノ。そもそもレーザー発振管の全長が700mm位あるので無理だよね。

半導体レーザーも15Wクラスがあるみたいだけど、発振寿命はどれ位なんだろうか。1000時間位はもつのかな?

分離型なら出来そうかな?