|

作成 2013/12/01

各種スライサーの設定

CubeX

KISSlicer

Slic3r

Skeinforge

Cura

AXON

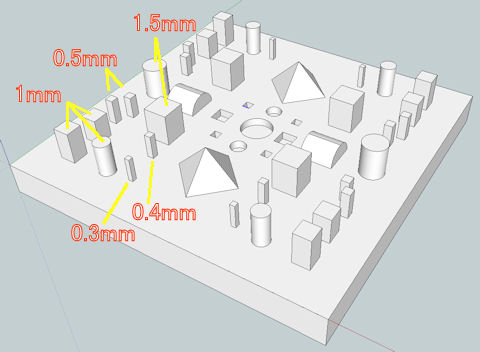

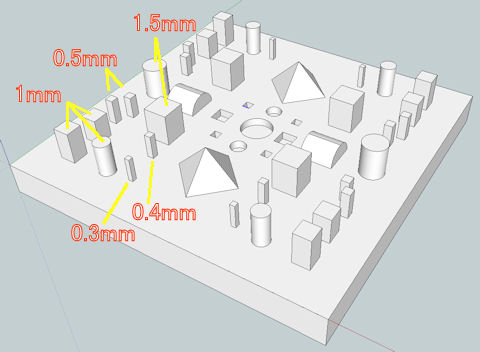

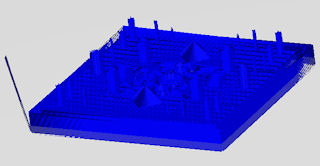

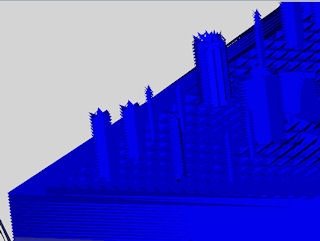

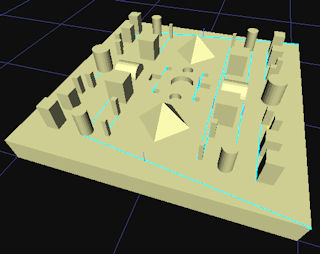

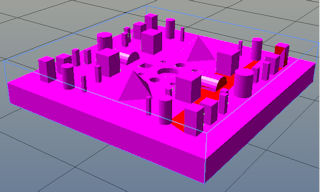

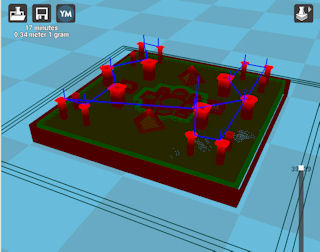

CubeXでのPLA選択時のビルドレベルと他のスライサーのスライスレベルの比較をしてみた。

CubeXでは、1mm未満のサイズに対するビルドデータの温存が見られるが、他のスライサーでは、1mm未満の物がスライスデータから削除されている事が分る。

また、スライサーによっては、最上部へのスライスデータの不完全さが見られるものがある。

尚、CubeXでのABS選択時のビルドレベルは、KISSlicerに近い結果である。

やはり、スライサーの品質が良いのは、Skeinforgeの様である。

|

| スライサー | STLファイル読み込み時 | スライス結果1/コメント | スライス結果2/コメント | |

|---|---|---|---|---|

| CubeX V1.07 |

PLA |  |

0.3mm角からのデータが温存されている。 |

|

| ABS |  |

1mm角未満の造形データが失われる。 | ||

| KISSlicer V1.1.0.14 |

|

|

1mm角未満の造形データが失われる。 | |

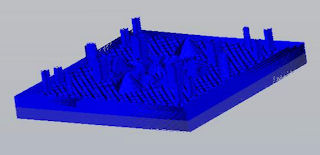

| Slic3r V0.9.10.12 |

|

|

1mm角未満の造形データが失われるため、四角錘の最上部が失われる事や寝せた半円柱の最上部が失われるなど、造形ロスが見られる。 細かな定義の再現には向いていないと思われる。 |

|

| Slic3r V1.0.0RC2 |

||||

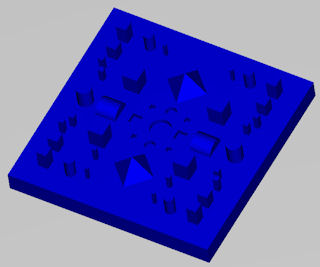

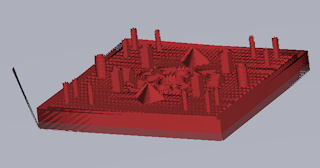

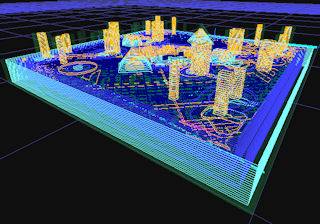

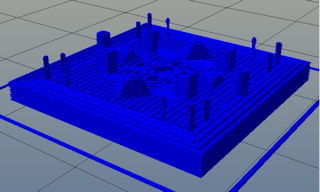

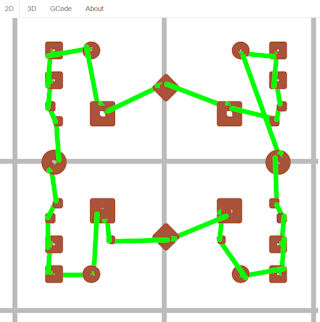

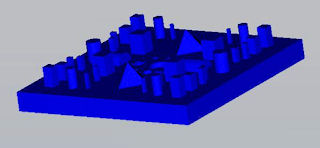

| Skeinforge |  0.4mm角からのデータが温存されている。 |

Repetier-Hostでは、SkeinforgeでのG-code生成後の表示が出来ない為、http://gcode.wsのGCode Viewerを利用して表示している。 2D表示は分りやすいが、3D表示は少々確認し辛い。 因みに、CubeX V1.07で生成される*.BFBファイルの拡張子を*.gcodeに置き換えると、GCode Viewerに読み込ませる事が出来る。 (2014/04/06) なお、表示できるのはHead1の情報のみになる様で、他のヘッドでのデータの表示を行いたい場合には、Head1の情報になる様に、コード内のM201,M301をM101に、M204,M304をM104に置換しておく必要がある。 |

||

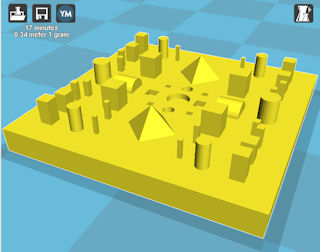

| Cura V14.01 |

|

|

最上部までの造形形状は温存されている様だが、最小サイズの温存は1mm以上と一般的な様である。 動作としては、STLファイルを読み込んだ段階で、スライスする方式を採用しているので、設定値や造形物の移動等を行う度に再スライスされる動作を伴う。 再スライスはバックグランドで行われる様な動作なので、スライス完了を待たずに設定値の変更や移動等の作業が行える。 あまり大物の造形物を試していないが、多分ストレスを感じる事になるだろう。 |

|

| AXON2.x |  |

|

1mm角未満の造形データが失われる。 | |

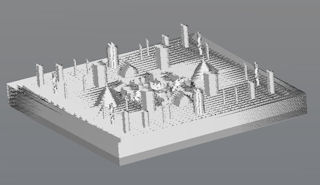

| AXON3.x |  0.3mm角からのデータが温存されている。 |

中味の埋め方のパターンが択べない(固定)のと充填率が変更できないので、利用するには限定した物となるが、データの温存はかなり忠実な造形データを生成する。 | ||

この人のスライサーの検証が役立ちそうである。

(2014/03/16-)

スライサーでの各種設定項目での違いを簡単に比較形式で記載しておく。

個人的にCubeXを主体にしているのでご了承を。

| 項目 | CubeX V1.07 (最新はV1.08) |

AXON 2.x |

AXON 3.x |

Skeinforge | KISSlicer V1.0.0.14 |

Slic3r 1.0.0RC2 |

Cura 14.01 |

コメント | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| レイヤ | ピッチ | 固定 0.5mm 0.25mm 0.1mm |

固定 0.5mm 0.25mm 0.125mm |

固定 0.5mm 0.25mm 0.125mm |

任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 吐出しノズルの孔径により上限には制限がある。 また、下限は吐出し能力に依存する。 |

| ファーストレイヤ厚 | 0.5mm | レイヤピッチと同値 | 0.5mm | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | ||

| ファーストレイヤ溶融温度 | 自動設定 | 任意設定 (プロファイルにて) |

自動設定 | 任意 | 任意 | 任意 | 他のレイヤと同値 | 張付きの良し悪しに起因するので、少々高めの設定が必要。 Gコードがテキストの場合、任意に修正は可能 |

|

| ピッチ可変 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 不可 | 任意 | 不可 | Gコードがテキストの場合、任意に編集加工は可能 | |

| スキン厚 | 固定 | 任意 | 固定 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | ||

| 底厚 | 固定 | 固定 | 固定 | 任意 | 任意 | 任意 | |||

| 天井厚 | 固定 | 固定 | 固定 | 任意 | 任意 | ||||

| 中味 | 充填率 | 選択方式 なし 薄 普通 厚 |

任意 | 固定 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |

| パターン | 一種類 | 複数あり (4種類) |

一種類 | 複数あり (4種類) |

複数あり (3種類) |

複数あり (7種類) |

一種類 | ||

| パターン発生角度変更 | なし | なし | なし | 任意 | なし | 任意 | なし | なしの物は造形物の配置角度を変える事で補える。 | |

| 挿入間隔指定 | なし | なし | なし | 任意 | なし 有料版にて 任意 |

任意 | なし | ||

| 造形速度 | ファーストレイヤ | 自動設定 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 張付きの良し悪しに関係するので、遅く出来る方が良い。 | |

| スキン | 自動設定 内外固定 |

任意 内外固定 |

自動設定 内外固定 |

任意 内外変更可 |

任意 内外変更可 |

任意 内外変更可 |

任意 内外固定 印刷時に速度変更可能 V14.03よりスライサーの設定で個別に内外の造形速度変更可能 |

||

| 底 | 自動設定 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |||

| 天井 | 自動設定 | 任意 | 任意 | ||||||

| 中味 | 自動設定 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | ||||

| ブリッジ | 自動設定 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | ||||

| 移動 | 自動設定 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | ||||

| Z軸移動 | 自動設定 | 自動設定 | 自動設定 | 自動設定 | 任意 | 自動設定 | 自動設定 | ||

| 造形順序 | 固定 サポート ↓ 中味 ↓ 外壁(右周り) ↓ 内壁(右・左周り) |

固定 (左周り) サポート ↓ 内壁 ↓ 外壁 ↓ 中味 |

任意 | 固定 (左周り) サポート ↓ 外内壁の順序のみ変更可 ↓ 中味 |

任意 | 固定 内壁(右周り) ↓ 外壁(左周り) ↓ 中味 ↓ サポート |

造形順序で表面の出来の良し悪しやオーバーハング時の出来の良し悪しを決めるので、変更出来る方が良い。 | ||

| 外壁の開始位置 | 固定 | ジッターで位置バラツキ可能 |

ランダム化可能 | 基本ランダム 固定 |

造形跡の関係からランダム化が出来る方が良い。 | ||||

| 吐出し量 | 速度/長さ | 自動設定 速度指定 |

自動設定 速度指定 |

自動設定 速度指定 |

任意 | 任意 | 任意 | 任意 | |

| 基準 | 自動設定 | 自動設定 | 自動設定 | 絶対値 相対値 |

絶対値 相対値 |

絶対値 相対値 |

絶対値 | ||

| 冷却 | 速度 | 自動設定 | 閾値指定 | 閾値指定 | 閾値指定 | 閾値指定 | |||

| 送風 | 自動設定 | 閾値指定 | 閾値指定 | 閾値指定 | 閾値指定 | ||||

| 張り付き等の前処理 | スカート | なし | なし | なし | 任意 | 1本のみ | 任意 | 任意 | |

| ブリム(縁) | なし | なし | なし | なし | 任意 | 任意 | |||

| ラフト | 形状固定 | 形状固定 | 形状固定 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | ||

| Z軸リフト | 自動設定 | 任意 | 任意 | 任意 | なし V14.03より任意設定追加 |

||||

| 吐き戻し | 自動設定 | 任意 | 任意 | 任意 | 任意 | ||||

| 花瓶モード | なし 中味なしにて同様の処理 |

なし 中味なしにて同様の処理 |

なし | あり ちょっと他の物と異なる |

あり | あり | |||

| スライス速度 (CubeXを基準とした処理時間の割合) |

高速 (1) |

超低速 (15.25) |

高速 (0.5) |

超低速 | 超高速 (0.63) |

低速 (1.4) |

最高速 (0.23) |

スライス時間ではCuraが最も処理時間が短い。最新のバージョンのSlic3rもなかなか高速である。 | |

| 設定のフィードバック機能 | なし | なし | なし | なし | なし | なし | あり Curaで生成したGコードで無加工であれば、 コードから設定をフィードバック出来る。 |

||

| その他 | Gコードに変化が加わる様な変更がされた場合は、再度スライスの実行が必要である。 | Gコードに変化が加わる様な変更がされた場合は、再度スライスの実行が必要である。 | Gコードに変化が加わる様な変更がされた場合は、再度スライスの実行が必要である。 | Gコードに変化が加わる様な変更がされた場合は、再度スライスの実行が必要である。 | スライス処理とGコード生成処理とが分離していて、Gコードは保存時に生成される方式である為、スライスデータに変化が加わる設定変更がされた場合のみ再スライス処理が必要になる。 | Gコードに変化が加わる様な変更がされた場合は、再度スライスの実行が必要である。 単独で使用する場合、造形物の任意の位置を任意のピッチでスライスしてコードを出力する事が出来る。多分、パラメータ渡しも可能な筈。 |

Gコードに変化が加わる様な変更がされた場合、基本的に造形データをバックグランド生成する処理がされる。 造形装置への通信機能を備える。 |

||

| 複数ノズル時のノズル径管理 | なし (設定一意) |

あり (マテリアル管理内のプロファイルで管理されている) |

なし (設定一意) |

なし (設定一意) |

ノズル毎にノズル径設定可能 | なし (設定一意) |

|||

| 総括 | 生成コードは暗号化される。 *.BFBファイルでのテキストでは、任意に編集加工が可能 |

*.BFBファイルでのテキストの場合、任意に編集加工が可能。また、Skeinforgeの規定値を修正出来る範囲で設定変更可能。 | 生成コードは暗号化される。 未完成なものなので評価には値しない。 |

テキストなので任意に編集加工が可能。 | テキストなので任意に編集加工が可能。 | テキストなので任意に編集加工が可能。 | テキストなので任意に編集加工が可能。但し、吐出し量が絶対値として継続される為、レイヤの入れ替え時には辻褄を合せる必要がある。 | ||

(2014/06/14)

スライサーの基本的な機能は、造形対象の三次元情報を指定された積層ピッチで分割し、その断面で得られた図形の軌跡を内外を区別して、少々内側に絞った位置の軌跡データとして生成するもので、中味を指定の形状で埋める情報も付加されたものである。

各スライサーの相違点は、この生成時に前後の変化を加味したり、軌跡の開始位置を変更したり、軌跡の方向を変化させたり、造形順序を変更したりといったところであろうか。処理に掛かる時間も優劣がある。また、サポートの生成方法にもそれぞれ特徴がある。

物によっては、造形対象とするデータを詳細に再現したり、あえて表現できない図形は無視したりといった事も行われる。

このみのスライサーを見つけるのも良いのではないか。