● 特別公開 ●

Special exhibit

紋銭つくし之図 三双目貫

MONSEN TSUKUSHI no ZU SANSOU-MENUKI

| 指表目貫: ●天聖元寶(長崎貿易銭:万治2年(1659) 幕府の許可を得て、貿易決済用貨幣として鋳造された。) ○永楽通寶 ●聖宋元寶(建中靖国元年(1101年)に銭文を年号ではなく聖宋元寶と称名:篆書) 指裏目貫: ●背十二(淳祐元寶:南宋・淳祐年間(1241〜1252))背の穿上下に「十二」の文字があります。 ○永楽通寶 ●大宋元寶(寶慶年間(理宗、1225〜1228年)に鋳工された貨幣)「大宋」は年号ではなく銭名。 |

|

| 永楽通寶の家紋について: 足利時代にお隣の中国の明の時代(永楽年間1403〜23年)に鋳造で作られた 「永楽通寶」を輸入し、貨幣として国内で使用し始めたのが始まりで、 この貨幣を紋章として使うようになった。 古くは、文献(羽継原合戦記)に、 「永楽の銭は、三河国 水野の紋…」と記述が残されている。 戦国の武将 織田信長が「永楽」の文字を旗紋に用いている。 家来の将士(仙石氏、荒尾氏、黒田氏)へも分け与えている。 その他にも下記の諸氏が使用していた。 松平氏、奥村氏、本郷氏。永見氏。中山氏 |

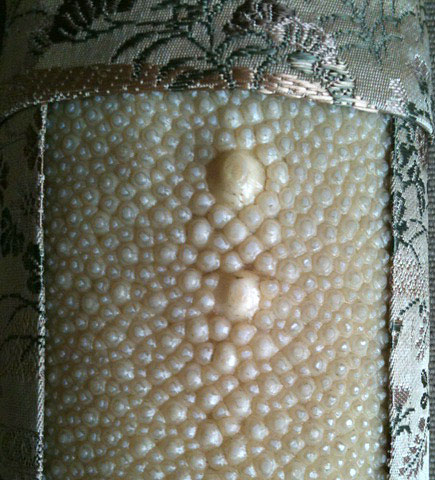

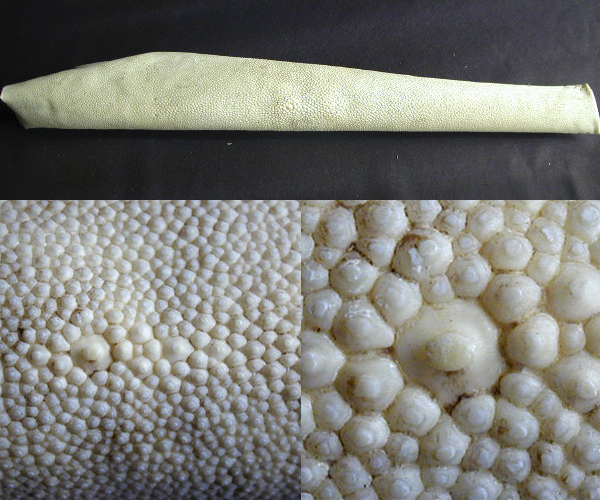

辻 京二郎氏 所蔵 鮫皮

TSUJI KYOUJIROU SHI SYOZOU-SAME-KAWA

柄巻師 捲山(けんざん)辻京二郎氏が使うためにお持ちになっていました鮫です。

当時の価格で五万円したと伺っております。

名古屋帯の生地で飾ってみました。

|  |

生ぶの尾張柄前

OWARI TSUKAMAE

幕末から明治の尾張柄前です。14菱半・五分常組み糸巻き。うぶのままで、とても良い状態です。

|

||

|

生ぶの肥後柄前

HIGO TSUKAMAE

頭:櫻山道 目貫:鹿

kashira:sakura michi menuki:shika(doe)

クスベ革ではありませんが。時代の感じがとても良い状態です。

|

生ぶの薩摩柄前

SATSUMA TSUKAMAE

|

|

● 特別公開の拵 ●

Special exhibit of KOSHIRAE

生ぶの薩摩拵

SATSUMA KOSHIRAE

|

薩摩拵

SATSUMA KOSHIRAE

|

|

柄板

TSUKAITA

|

|

● 特別公開の刀装具 ●

Special exhibit of TOSOUGU

|

|

鐔 茶室之図

TSUBA TYASHITU no zu

花押 時代不明

KAOU It un-identifies about a JIDAI

|

|

|

|

鐔 太刀金具師 草花之図

TSUBA TACHIKANAGUSHI SOUKA no zu

無銘 書載 時代不明

MUMEI SYOSAI It un-identifies about a JIDAI

|

|

|

|

越前大掾長常(花押)と千鳥の図(無銘)

ECHIZENDAIJYONAGATSUNE(KAO) AND CHIDORI NO ZU(MUMEI)

親愛なる友からの贈り物

This goods are presents from the dear friend.

|

|

長常(花押)くりがた

AGATSUNE(KAO) KURIGATA

鶴之図

TSURU NO ZU

● 肥後の縁頭 ●

HIGO

|

肥後 縁頭

HIGO FUCHIKASHIRA

頭:魚子山道 縁:シボ革包み 桶形

KASHIRA:NANAKO YAMAMITI FUCHI:SHIBO-KAWATUTUMI OKEGATA

● 献上鮫 ●

KENJYO-SAME

| 大変に貴重な完全な形の「献上鮫」です。 |

|

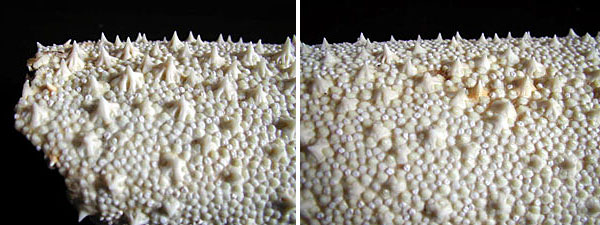

● 花梅花皮(かいらぎ)鮫 ●

KAIRAGI-SAME

|

研ぎ出しの鞘に着せられて使われております。 この刺が非常に鋭いので、手荷物だけでも痛いです。 |

|

|

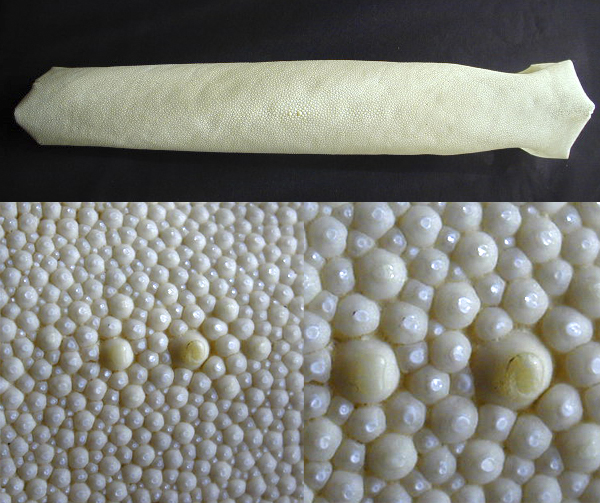

● コロ鮫 ●

KORO-SAME

|

細川三斎公の愛刀兼定にかけられた拵え、「歌仙拵」に使われている「コロ鮫」です。 拵の細部は、 鐔:正阿弥作 鉄磨地丸形鐔丸耳 左右影蝶大透 頭:四分一(山銅)平山道深彫 縁:素銅地皺革包青漆石地塗 鐺:鉄地舟底形 目貫:金無垢鉈豆容彫 柄:黒塗鮫着 燻革諸撮巻漆懸 菱数十三半 鞘:黒研出鮫 腰元印籠刻 無櫃 下緒:茶色糸重打組紐 |

|

|

|

|

● 藍鮫(アイザメ) ●

AI-SAME

|

● カメ鮫 ●

KAME-SAME

|

天正拵の柄前に黒の漆を塗られて使われております。 本鮫とは、親粒の大きさや配列が違っています。 |

|

● 本鮫 ●

HON-SAME

|

約50年前に採られた「本鮫」です。 まだ漉いていないので、かなり硬い状態の皮です |

|

● 柳鮫 ●

YANAGI-SAME

|

かなり貴重な「柳鮫の皮」です。柳のような、模様が見えております。 小さめの鮫皮です。短刀ぐらいでしたら、研ぎ出し鮫で使えそうです。 |

|

| 珍しい鮫が手に入りましたら、随時ご紹介いたします。 |