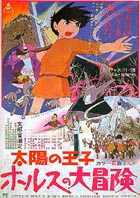

太陽の王子 ホルスの大冒険

太陽の王子 ホルスの大冒険(文責/叶 精二)

太陽の王子 ホルスの大冒険

太陽の王子 ホルスの大冒険アイヌ・ユーカラ「オキクルミと悪魔の子」と深沢一夫の人形劇「チキサニの太陽」を原典としたオリジナル作品。悪魔グルンワルドの侵略から、人間の村を守るために起ち上がる東の村の村人たちを描く。主人公ホルスと悪魔の妹ヒルダの心理的葛藤に力点を置き、人間が団結して戦うことの難しさを正面から扱った。村の狩猟・漁労や婚礼の儀式など、共働体の日常生活と労働の素晴らしさを丹念に描き、幼児向けイメージの強かったアニメーションの歴史を刷新した。 初めて作画監督に抜擢された大塚康生は、新人・高畑勲を演出に指名。大塚は、承諾しない会社側と粘り強い交渉の末にこれを実現。東映動画労働組合の活動を通じて大塚・高畑と親交を深めていた新人・宮崎駿は、驚異的な量のアイデアを提供して一気にメインスタッフに昇格し、高畑とのコンビを確立した。作品は、8ケ月という制作期間を無視して3年余に及び、激しい労使紛争を背景に全員が論議を尽くして進めるという民主的体制で制作された。完成作には、既成のアニメ観と旧来の技術の双方を革新しようという若い活気がみなぎっていたが、中でも唯一のベテラン森康二の描いた少女・ヒルダの演技が群を抜く。しかし、興行は東映動画史上最低を記録。多くのスタッフが降格処分の末、東映退職を余儀なくされていった。

(旧)ルパン三世

(旧)ルパン三世モンキー・パンチが青年誌に連載していた同名漫画のアニメ化。アルセーヌ・ルパンの三代目・ルパン三世、早撃ち名手の次元大介、13代石川五エ門、謎の美女・峰不二子という利害で結ばれた怪盗グループと、これを執拗に追いかける銭形警部らとの波瀾万丈の活劇。 青年層を対象とした画期的なテレビアニメとして、当初大隅正秋演出・大塚康生作画監督の体制でスタートするも、低視聴率のために7話でスタッフ改編。Aプロ移籍後「ピッピ」の頓挫で手のすいていた高畑・宮崎が演出を担当することに。大隅演出のアダルト・アンニュイ路線とは打って変わって、ひたすら面白いことを求めて疾走するパワフルなルパン像が描かれた。各人の際だった個性の描写や、舞台を60年代後期の日本に限定していることなど、以降の諸作とは決定的に違う。

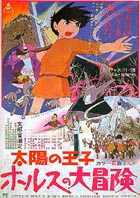

「どうぶつ宝島」のような楽しい漫画映画と、「アルプスの少女ハイジ」のような日常生活を細やかに描いた名作路線との丁度中間にあたる過渡的作品。おばぁちゃんの留守をあずかる少女ミミちゃんが、留守中に訪れたパンダ親子との素敵な共同生活と冒険を経験する物語。優しく不思議な巨大動物と少女との暖かい交流は、まさに「となりのトトロ」の原点。自らも子供を持ち、親となった高畑・宮崎らが、「子供たちを喜ばせること」を強く意識して制作。当時、日中国交回復で中国から贈られたパンダブームに乗じて企画された作品で、大変珍しい短編オリジナル映画。この作品を劇場で大喜びして観くれた子供たちの反応に、スタッフ一同大感激したと言う。東宝チャンピオン祭「コジラ電撃大作戦」「ゴジラ対メガロ」に、併映という形でそれぞれ公開された。

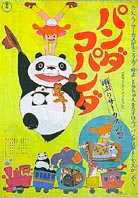

アルムの自然を愛する少女ハイジと、足の不自由な令嬢クララ・セーゼマンとの友情を軸に、おんじやペーターなど多彩で魅力的な人物たちを配置し、雄大なアルプスに住む人々の日常生活を丹念に描き出した傑作。日本アニメに移籍した高畑・宮崎らは、テレビシリーズで丸一日の労働や四季のうつろいを緻密に描くという革新的な巨歩を踏み出した。高畑は、ヨハンナ・スピリの原作のキリスト教色を薄め、純粋に子供たちの感情の高まりや何気ないしぐさの描写を追求。作画の小田部羊一がこれに応えた。宮崎は、全話全カットのレイアウトという超人的な仕事をこなし、井岡雅宏の美術との相乗効果で奥行きの深い絵作りに成功した。制作にあたっては、テレビアニメ初のスイス現地のロケーションを敢行。ヨーロッパ諸国をはじめ海外でも放映され絶賛された。

出稼ぎにアルゼンチンへ行ったまま消息を絶った母を求めて、単身イタリアから旅をする少年マルコの物語。苦難の旅路でマルコは、様々な人々と素晴らしい出会いと別れを経験し、大きく成長して行く。絶望の旅路の果てに、ようやく元気になった母に抱かれて語るマルコの最後の台詞「素晴らしかったんだ、ぼくの旅!」が胸を突く感動を呼ぶ。 高畑は、この作品で画期的な「大人に媚びない独立型の少年」を主人公に設定。マルコの父親像にイタリアンネオリアリズモ映画「自転車泥棒」を参考にするなど、さらにリアルな世界観を追求した。宮崎は「ハイジ」に続いて全話レイアウトを担当。制作にあたってはアルゼンチン・イタリアロケも行われた。原作はデ・アミーチスの『クオレ』の中の短編だが、作品は原作から愛国色を払拭した高畑のオリジナルと言える。

宮崎駿の初監督テレビシリーズ。超磁力兵器によって滅びた人類の末裔を描いたアレクサンダー・ケイのSF小説『残された人々』を、宮崎が存分にアレンジして再構成。旧文明の生き残りであるインダストリアと、若き恋人コナンとラナたちの心躍る大活劇を軸に、共同体であるハイハーバーを描き、人々の心の浄化や未来への希望を謳った作品。 高畑と共に名作路線を歩んだ宮崎だったが、生来の活劇嗜好がついに爆発し、拒否していた演出を引き受け、溜まっていた思いの全てを注いで制作。宮崎は、この一作でキャラクター・メカデザインから絵コンテ、作画に至るまで全領域を緻密にフォローする超人的な演出スタイルを確立。ベテラン大塚康生が作画監督としてこれを支えた。高畑も、生活描写シーンなどで一部共同演出を担当、奮闘する宮崎を支援した。

ルーシー・モード・モンゴメリの大ベストセラーのアニメ化。赤毛で孤児の少女アンが、グリーンゲイブルズの兄妹家庭に引きとられ、親友ダイアナらと様々な珍騒動を引き起こし、やがて聡明な美少女に成長するまでを描く。空想世界に遊ぶ少女の多弁ぶりが、独特のユーモアと優しさを醸し出す。高畑は、原作に極力忠実な演出を採用。冒頭では2日間の話を6話で緻密に構成。実況風の男性ナレーションを多用するなど、時間に忠実なドキュメンタリー的試みが行われている。スタッフはプリンスエドワード島ロケを行い、見事な美術シーンを描くことに成功。作画は、近藤喜文が初めての作画監督を見事にこなした。宮崎は、当初レイアウトを担当したが、途中諸事情で日本アニメを退社、高畑と離別した。後に高畑自身の手による6話までの再編集映画も制作された。

「ルパン三世」シリーズ劇場用二作目にして、映画監督・宮崎駿の第一作。

当初「モグラマシーンで古城を攻略する」というシナリオが用意されたが、宮崎は一蹴。「長靴をはいた猫」「未来少年コナン」など諸作で培ったアイデアと技術の「大棚さらい」と位置づけ、肉体を駆使した活劇、自然災害で潰走する軍や警察、高所からの敵役落下など、定番シーンを詰め込んだ。脚本は山崎晴哉だが、監督が絵コンテ執筆時に改変。一作目にして監督・脚本を一人でこなすスタイルを確立した。

相思相愛の美女と結ばれない展開など、モーリス・ルブランの元祖「ルパン」シリーズのテイストを加味。18世紀イタリアに実在した山師カリオストロの孫娘が登場する「カリオストロ伯爵夫人」から「カリオストロ」「クラリス」の名を、「緑の目の令嬢」から悪漢「ジョドー」や修道院帰りの少女、湖に眠るローマ遺跡などの設定を借用。時計塔や地下牢は黒岩涙香の「幽霊塔」、街並みはイタリアの山岳都市に材を得た。トラップだらけの高層城や結婚式をめぐる略奪劇はポール・グリモーの名作「やぶにらみの暴君」を彷彿とさせる。噦実景・映像・文字媒体の断片的記憶からオリジナルを紡ぎ出す器作風も以降は常套となる。

ルパンは自らを投影して、百円ライターにカップめんの「金や外見に執着が失せた中年」と措定。背広色は赤から青に、車はフィアット500と旧作仕様。伯爵のオートジャイロ、埼玉県警のブルーバードやカナディアンGM、クラリスのシトロエン2CVなど、レトロなメカニックで統一し、近過去の世界観を徹底。

作画監督は「コナン」に引き続き東映時代の先輩・大塚康生。大塚は、高畑勲演出の「赤毛のアン」のレイアウトに苦しむ宮崎を新スタジオ、テレコム・アニメーション フィルムに招聘。原画陣にはカーチェイスに友永和秀、カゲの襲撃は富沢信雄、水中からの潜入シーンは丹内司、スパゲッティ争奪と城屋根の跳躍は田中敦子と実力派アニメーターが並んだ。美術は小林七郎監督以下、当時の小林プロメンバー青木勝志・小倉宏昌・大野広司・水谷利春ら後の一流美術監督が勢揃いし、テレコムからは山本二三が参加し地下牢を担当。制作期間は準備に2ヶ月、実作業4ヶ月という超高速であった。

商業アニメーションとして毎日映画コンクール・大藤信郎賞を初受賞。一般にも高い評価を獲得したが、興行的には振るわず。以降宮崎は映画を作れない日々が続く。

なお、20余年を経て2001年に発売されたDVDはヒットを記録した。

ルパンのテレビ新シリーズ中、宮崎が「照樹務(テレコム)」名で演出した2作品。「死の翼−」は、原爆の点火プラグを満載したの航空機の飛行を阻止するという、「死の商人」を描いた作品。一方、「さらば−(原題・ドロボーは平和を愛す)」は、国防軍の首都戒厳令の中、殺戮用ロボット兵器製造を美少女と共に阻止する作品。2作品とも、宮崎一流の息もつかせぬ大活劇だが、設定背景には重い反核・反戦志向が強く感じられる。テレコムで制作されたこの2作品には、「カリオストロの城」の技術力がそのまま受け継がれ、通常のテレビシリーズの3倍近い動画枚数が使用された。「さらば−」では、新宿周辺のロケが行われ、実景さながらの臨場感が生み出されている。なお、首都戒厳令は宮崎が原画を担当した「空飛ぶゆうれい船」でも描かれたモチーフ。

じゃりン子チエ

じゃりン子チエはるき悦巳の人気漫画のアニメ化。大阪の下町を舞台に、ホルモン焼き屋で自活する自称「日本一不幸な少女」チエと、純情ヤクザな父・テツを中心に、強力な個性の人物たちと猫たちをめぐるドラマを描く。父兄参観、マラソン大会、別居中の両親の和解など日常的なエピソードの積み重ねの中に、関西人の逞しさと優しさがキラリと光る異色の名編。 この作品の映画化に際しては、多数のアニメ制作会社が名乗りをあげ、競争状態であった。東京ムービー新社・テレコムでは、まず大塚康生が原作に注目し、宮崎に演出の話を持ちかけるが固辞されたことから、高畑勲に相談した。高畑は原作を読んで快く引き受け、在籍していた日本アニメーション社を退社してテレコムへ。さらに小田部洋一も作画監督として参加することになり、期しくくも「ホルス」以来の長編映画で往年のゴールデントリオが復活する形になった。これにテレコムの実力派の若手が加わり、極めて贅沢なスタッフ編成となっている。 原作に惚れ込んだ高畑以下スタッフは大阪ロケを行い、原作に極めて忠実な世界を構築した。「全800カットにペン入れを施す」という恐るべき手間をかけた山本二三の水彩画風美術も見事である。

後に別スタッフでテレビシリーズも制作され、高畑はチーフディレクターと作詞を担当した。

セロ弾きのゴーシュ

セロ弾きのゴーシュ宮沢賢治原作の著名な童話のアニメ化。うだつのあがらないセロ弾きの青年ゴーシュが、深夜の練習中に動物たちとの不思議な交流を経て、少しの自信と心の糧を得ていく。 作画スタジオの老舗・オープロダクションが、「後世に残る作品」を目指して約5年の歳月を費やして自主制作した名作。極少数のメインスタッフは、様々な作品の仕事の合間を縫ってコツコツと仕事を続け、文字通り手作りで完成にこぎつけた。 まず、制作側が高畑を演出に指名した。これを引き受けた高畑は、原作の疲れた中年イメージの主人公を「数日で成長出来るのは青年期だ」という独自の解釈で、清楚な青年の成長譜に仕上げて見せた。クラシック通の高畑は、音楽に運指までシンクロさせる徹底ぶりを貫いた。音楽は「ホルス」の間宮芳生で、冒頭の「星めぐりの歌」の合唱にはじまり、賢治の愛したベートーベンの「田園」や、ユーモラスなオリジナル楽曲「インドのとらがり」などをNHKのフルオーケストラで見事に奏でている。日本の商業アニメーションでは極めて珍しい「音楽映画」としても成功している。 また、全カットの原画をたった一人で描いた才田俊次、背景をほとんど一人で描き切った椋尾篁の水墨画風の美術は、驚異的な職人根性と作品へ同化する愛情にあふれている。アニメーション制作者の良心の結晶と言うべき作品。

イタリアのテレビ局との合作としてテレコムで制作されたテレビシリーズ。世界的に有名なホームズと助手のワトソン、大家の未亡人・ハドソン夫人が全て犬のキャラクターとなって登場。宿敵・モリアーティ教授一味との追いつ追われつの大冒険が描かれる。 油の乗っていたテレコムの若手スタッフを中心に、漫画映画本来の動きの楽しさを存分に盛り込んだ作品。「長靴をはいた猫」「どうぶつ宝島」などの東映長編の路線を引き継いだ佳作と言えるが、作家・宮崎駿としては何ら新しい領域に踏み込んだものではない。残念ながら、原作者遺族との版権問題などで制作は中断され、フィルムはお蔵入りとなっていたが、後に「風の谷のナウシカ」の併映として公開されたことを契機に、テレビシリーズ化が決定。別スタッフでテレビシリーズが制作された。この作品の後、大塚・高畑・宮崎らは日米合作の超大作映画「リトルニモ」に取り組むこととなる。

「月刊アニメージュ」に連載された宮崎自身による同名漫画の映画化。連載開始と映画化にあたっては、同誌の編集部員であった鈴木敏夫が尽力した。映画は闘争に明け暮れる人間のエゴ、自然の回復力賛美など現代社会を照らした展開が反響を呼び、大ヒットを記録。原作・監督・脚本(絵コンテ)の三役を担った宮崎の名は世に知れ渡った。

構想時の舞台は「デューン 砂の惑星」に似た砂漠であったが、監督はオールディスの「地球の長い午後」、中尾佐助の「栽培植物と農耕の起源」、宮脇明の「植物と人間」、藤森栄一の「縄文の世界」などから得たインスピレーションを複合させ、「腐海」という独創的な森に発展させた。ナウシカはエヴスリンの「ギリシア神話小事典」や「堤中納言物語」の「虫愛ずる姫君」から構想。風の谷は中央アジアの乾燥地帯をイメージして習俗・建物を考案した。

映画後半の展開はパウル・カレルの「バルバロッサ作戦」「焦土作戦」に描かれた独ソ戦が参考になったとのこと。降雪と極寒の気候に阻まれてモスクワを目前にして潰走するナチス軍はトルメキアに重なる。

大作「ニモ」の頓挫によりテレコムを退社し、拠点のなかった宮崎は、同じく失業中だった高畑勲をプロデューサーにすることを条件に映画化を承諾。脚本家・伊藤和典も準備に参加したが、途中降板。スタッフは公募されたため、作画監督の小松原一男をはじめ、原画陣はアスベル襲撃担当の金田伊功、メーヴェの飛翔シーン担当のなかむらたかし、蟲群専門の吉田忠勝、溶ける巨神兵担当の庵野秀明、金色の野を歩くラストは旧友・小田部羊一とやや安定を欠く異色の編成となった。幻想的な美術は「ニルスのふしぎな旅」の中村光毅が担当。色指定は本作以降全作品のチーフを務める保田道世。スタジオには、東映時代の知己・原敬率いるトップクラフトが使われた。音楽は久石譲が先に発表したイメージアルバムの功績を買われて初起用となった。

ただし、壮大な原作をコンパクトにまとめてしまった宮崎は、「宗教画めいたラスト」に映画枠の限界を痛感。94年まで続いた原作で全くの別展開を模索した。原作では、「腐海」は人工の生態系で、「青き衣の人」伝説もデッチ上げ、汚れた大気に慣れた人類は生命操作なしに清浄の地には住めないと判明、ナウシカは生命操作システムを破壊して汚れた大地で今を生きる道を選ぶ。これは楽観的希望を謳った映画版の痛烈な逆説である。過去の自作を徹底して破壊し、再構築する。この決意と意欲は「もののけ姫」に引き継がれていく。

宮崎監督は、スウィフトの「ガリバー旅行記」に登場する「ラピュタ帝国」を原点に、学生時代から温めていた少年パズーと少女シータのイメージをふくらませ、現代に通じる冒険ファンタジーを構想。再び原作・監督・脚本(絵コンテ)の三役をこなした。魔法や呪文を扱った「漫画映画の復活」を掲げ、子供たちが憧れるリアルな空想世界を目指した。前半の一部の隙もない活劇展開と、後半の機械や独裁体制の批判という重いテーマの間には大きな変調が感じられるが、これも後々繰り返される特徴的作風である。

浮島とオーニソプター(はばたき型飛行機)は「ニモ」構想時からのモチーフ。古代に機械文明が栄えたという設定はインドの「ラーマヤナ」から、噦飛行石器は福島鉄次の絵物語「沙漠の魔王」から、主人公・パズーのイメージは、ウェールズ出身のC・W・ニコルほか著「わが父なる大地」から、親方の娘・チビのマッジは、おそらくジル・ペイトン・ウォルシュ作「夏の終わりに」の主人公の少女から、ドーラ一家の愛機タイガーモス号は実在のイギリス空軍機(ロアルド・ダールも搭乗した)からその名を採っている。

スラッグ渓谷の立体的な構造や人々の生活描写には、イギリス・ウェールズ地方のロケハンが生かされている。「名探偵ホームズ/ソベリン金貨の行方」の発展形とも言える。ロボットは「新ルパン三世/第155話 さらば愛しきルパンよ」に登場した「ラムダ」の流用で、その原形はフライシャー兄弟の「スーパーマン」シリーズに登場したプロペラ付ロボット。フライシャーは長篇「ガリバー旅行記」も制作しており、本作とは縁があるようだ。「ナウシカ」のキツネリスなど、脇に再登場キャラを添えるのも一つの特徴。

高畑勲は「ナウシカ」に続き、この作品でもプロデューサーとしてサポート。制作に際して、高畑の提案により、新会社「スタジオジブリ」が創設された。

作画監督は、テレコム時代に「名探偵ホームズ」などで宮崎を支えた丹内司。原画頭の金田伊功がドーラの息子と親方のダイナミックな喧嘩や、フラップターの飛翔シーンなどを担当。原画は、二木真希子・大塚伸治・遠藤正明・近藤勝也ら後の常連組のほか、名倉靖博・前田真宏・川崎博嗣らが初参加。美術監督は野崎俊郎と山本二三で、高畑曰く「最強の布陣」。緻密でリアルかつ清楚な背景は、従来の美術観を一変させた。

音楽は久石譲で、「物語を反芻する歌が欲しい」という高畑の発案と宮崎の作詞によって、「君をのせて」という主題歌が誕生。エンディングに使われた。

高度経済成長下、瀕死のドブ川と化した福岡県柳川市の堀割。悪臭と汚泥を隠すために、コンクリート敷設が実行されようとした時、市長に異議を進言して立ち上がった一人の行政職員がいた。都市下水路係長(当時)広松伝。彼は、四百年続いた堀割の歴史を調べ、その機能を確信した後、地道な浄化運動に取り組んだ。内心誰もが水路の復活を願っており、住民は浄化運動への自主的参加を惜しまず、歳月を経てついに堀割は復活する。 当初宮崎は、高畑を監督として柳川を舞台とした青春アニメを構想していたが、取材の過程で企画変更。「ナウシカ」の版権収入をつぎ込んだ自主制作のドキュメンタリーとして制作された。この作品では、水とつきあうことの喜び、そこから広がる人間関係と地域共働体の復活、歴史的に保存されて来た知恵にひそむ合理主義の再認識、世代的に受け継がれる行事や祭りの素晴らしさ、住民主導の自治意識の回復など、感動的な現実が実証的に淡々と語られている。ここで得た高畑の確信は、その後の作品群で「人づきあいの回復」「自然とのつきあい」という現代社会を照らす実践的モチーフとして脈打っている。以降の客観主義的な作風もここに原点が伺える。

野坂昭奴の短編小説の忠実なアニメ化。大戦末期の神戸。空襲で母を失い、親戚に引きとられた14歳の兄・清太と4歳の妹・節子が、隣組の規制厳しい統制下の世間に背を向けて、二人だけの穴蔵生活を営み、至福の時を過ごすが、大人たちの協力を得られずに、やがて衰弱して死んでいくまでを描く。節子のあどけない仕草が、多くの観客の涙を誘った。 幼少の頃、生地岡山で大空襲を経験した高畑が、自らの経験と想いを込めて演出した渾身の力作。「母をたずねて三千里」以来「大人に媚びない等身大の子供」をモチーフとして来た高畑は、この作品でさらにリアルな演技を追求。高畑は、単に戦中の神戸を忠実に再現するにはとどまらず、幽霊の主人公二人が物語を見つめるという原作にない二重構成を採用。客観主義に徹した上、ラストには現代神戸のイルミネーションを浮かび上がらせて「現代への橋渡し」を提示した。意志疎通の下手な純真な少年像に、「現代社会での子供の疎外」という問題を見出した高畑は、「過去の戦争の悲惨を語るのみでなく、現代の人間関係を考えてもらうこと」をテーマとした旨を語っている。全編を貫くリアルな日常描写と美術は、不抜の完成度に至っている。

「国籍不明の作品ばかりを制作して来て、日本に出来た借りを返したかった」という制作動機で、宮崎が80年頃から温めていた念願の作品。「パンダコパンダ」の路線を引き継ぐ「子供たちを喜ばせる映画」を目指して制作された。カメラはあくまで子供の目線に据えられ、大人との歩幅の違いまで丹念に計算されて描かれている。宮崎は、アニメーションが避けてきた樹木や雑草を正確に描くこと、風土や季節感を表現することなどを追求し、誰もが懐かしく感じる普通の日本の里山や田園風景と、そこでの暮らしを正面から描くことに挑戦した。

トトロの語源は、北欧の伝説トロールと、宮崎の地元・所沢のオバケを足したもの。イメージは宮沢賢治の「どんぐりと山猫」の山猫を膨らませた。引っ越しや環境変化からはじまり子供たちが不思議な精霊と出会うという展開は、古典的かつ正統派の物語。監督が愛読するパトリシア・ライトソンの「星に叫ぶ岩ナルガン」、柏葉幸子の「天井うらのふしぎな友だち」など同類の名作は数多い。メイが行方不明になる後半の展開は、宮本常一の「忘れられた日本人」の「子供をさがす」や、林明子の絵本「あさえとちいさいいもうと」を想起させる。監督は、子供の演技の参考用にと林明子の絵本を大量にスタジオに持ち込んだと語っている。

また、縄文時代に憧れる考古学者というお父さんの設定は、どこか「かもしかみち」の著者・藤森栄一を想起させる。また、シンボリックな楠の大樹に中尾佐助の「照葉樹林文化論」の影響も伺える。サナトリウムに療養中のお母さんは、自らの少年期に入院していた実母のイメージが投影しているのかも知れない。

作画監督は、「愛少女 ポリアンナ物語」の新鋭・佐藤好春。原画は丹内司・大塚伸治・篠原征子・遠藤正明・金田伊功・近藤勝也・二木真希子と、「ラピュタ」経験者が並ぶ。美術は、宮崎組初参加となる男鹿和雄。独特の色調と伸びやかな筆致で、誰もが懐かしさを感じる日本の原風景を表現し、宮崎作品に新風を運んだ。

オープニングとエンディングではテレビアニメ風のバックに歌が流れる。オープニングの歌「さんぽ」は「ぐりとぐら」で著名な児童文学者・中川李枝子氏が、エンディング「となりのトトロ」は宮崎自身が作詞を担当。作曲・音楽はすっかり定着した久石譲。

本作は国内の映画賞を総ナメにしただけでなく、海外でも絶賛され、アメリカではFOXが配給したビデオが60万本の大ヒット。トトロのキャラクターは、その後スタジオジブリのシンボルマークとなっている。

魔女の宅急便

魔女の宅急便 角野栄子原作の児童文学のアニメーション化。ただし、宮崎は原作を尊重せずに独自の解釈で再構成している。

冒頭の出発シーンには台詞まで忠実な箇所があるが、登場人物の性格も外見も全く違う。ほうきが折れてしまう中盤以降の展開は特に違っている。原作では、お正月を知らせる時計塔の部品のお届け、春を知らせる楽器のお届けなどが後半の山場であり、幾多のエピソードが均等に扱われることで、キキが徐々に街に溶け込む淡々とした構成になっている。映画版では、キキは完全に飛べなくなってしまう上、ジジは人語を話さなくなり、飛行船墜落の大スペクタクルまで用意されている。前半と後半に変調が見られるのもよくある趣向で、次々と事件が起こる急激な展開も宮崎式。どんな原作であれ、演出過程でオリジナルに転換されてしまうのも宮崎作品の大きな特徴である。

企画段階では、片渕須直ら若手スタッフ中心の作品としてプロデューサー業に徹していた宮崎だが、進行の遅れなどから監督・脚本を兼任。それまでの作風とは打って変わった等身大の少女の物語に挑戦。宮崎は、期待と不安の中で上京して、初めて社会で働く少女たちにエールを贈る「女性向映画」という位置づけで作品に望んだ。強く清楚な宮崎ヒロイン像を「非現実的」と批判的する風潮もあったため、いかに思春期の頼りない少女を描くかに苦心したと言う。当初、一色伸幸による脚本が書かれたが、中途で降板。「原作よりもシビアに」という一色の発案にヒントを得て、自力でシナリオ(絵コンテ)を完成させた。

作画監督は「ラピュタ」「トトロ」の若手・近藤勝也をチーフに、大塚伸治とベテラン・近藤喜文がサポートする三人体制。原画は、金田伊功・二木真希子・篠原征子・遠藤正明・大谷敦子・賀川愛ら経験者と、杉野左秩子・森本晃司・井上俊之・渡辺浩ら初参加が半々の一風変わった布陣。美術は「カリオストロの城」以来の大野広司。養護学校生徒の集団制作による絵画「虹の上をとぶ船」(男鹿和雄が加筆)をキーポイントに据えるなど、美術的にも新たな試みがなされた。音楽は久石譲で、音楽演出として高畑勲も参加。主題歌に荒井由美を起用したのも新たな試みであった。

この作品から、これまで陰で作品を支え続けた「アニメージュ」編集長(当時)の鈴木敏夫がプロデューサー補佐を務めることになり、以降正式なジブリ移籍を経て噦宮崎・鈴木体制器が確立する。

それまでのジブリ作品で最大のヒットを記録し、宮崎は飛行描写の一流作家として不動の評価を確立した。

岡本螢・刀根夕子原作の漫画の映画化。高畑は、小学5年生の少女・岡島タエ子が経験した学校や家庭での出来事を瑞々しいタッチで綴った回想録風の原作をそのまま生かした「過去編(66年)」に、27歳に成長した主人公を登場させた「現在編(82年)」を加え、1エピソード完結型の原作に見事な関連性を与えるオリジナルドラマを創作した。 高畑は、「近年農村をきちんと描いた日本映画はない」と語り、地域特産品である紅花の生産・加工を丹念に描き、有機農業の理念を熱く語る青年を登場させた。物語は、都会の生活に満たされないものを感じたOL女性が、「人の手を加えて作られた田舎」とそこに生きる人々との出会いを経て、過去を反芻する自分に区切りをつけて、新たな可能性を広げていくという展開で、そこには都会に生きる成人女性への激励や農業従事者への熱い共感が込められていた。初めて成人女性を主人公としたアニメで、表情の表現にはアクションレコーダーを用いた研究が重ねられた。また、メルヘン風の過去編とは対照的に、現在編では徹底的にリアルな演技と実景さながらの見事な美術が描かれた。セルアニメで現実を刻印する高畑路線は一つの頂点に達した。

「魔女の宅急便」の大ヒットにより大作主義に傾きつつあったジブリに、宮崎はあえて娯楽に徹した短篇を提案。当初30分のビデオ用作品として企画されたが、日航機機内上映用の中篇に発展、結局90分を越す長編映画にまで発展した。実在の場所が舞台だが、スタッフのロケハンは行われていない。

原作は宮崎が「月刊モデル・グラフィックス」誌に連載していた短篇連作「雑想ノート」の一エピソード「飛行艇時代」。「おもひでぽろぽろ」で等身大のリアリズムを極めた感のあるジブリについて、宮崎は「新しい表現と内容を模索中」と語っていたが、この作品は「新しさとは無縁のモラトリアム映画」「中年となった自分のための映画」と開き直って公言。

劇中の、カーチスとポルコの雲海の中での一騎撃ちは、ロバート・ウェストールの「ブラッカムの爆撃機」を彷彿とさせる。ラストの賭博に沸く群衆・観客はジョージ・ロイ・ヒル監督の映画「華麗なるヒコーキ野郎」に似ている。印象的な飛行機の墓場は、ロアルド・ダールの「飛行士たちの話」収録の短篇「彼らは年をとらない」の一節を再現したと思われるがこれは最後に加筆されたエピソードだと言う。三人の作者はいずれも、大戦時にホンモノのパイロットだった人物だが、他にも「世界って本当にきれい」などの台詞に敬愛するサン=テグジュベリら多くの冒険飛行家のエッセンスが感じられる。

曖昧なラストは絵コンテが存在せず、やや迷った痕跡が感じられる。一人一人の登場人物に強烈な思い入れをする宮崎のこと、全ての人物に幸福な結末を用意した結果と思われる。なお、加藤登紀子による主題歌「時には昔の話を」の歌詞にもヒントを得たとのことで、歌が流れるエンドロールには自筆のイラストを添えている。

また、準備中に湾岸戦争やユーゴスラビア内戦が勃発し、大ショックを受けた宮崎は単純明快路線を捨て、舞台をイタリア寄りに変更したもと言う。

作画監督は賀川愛と河口俊夫で、最後の決闘シーンの原画はベテラン・近藤喜文が担当。ほぼ全編にわたる飛行シーンでは得意の背景動画を多用し見事な効果を上げている。美術監督は久村佳津、録音演出は浅梨なおこと、劇中のピッコロ社さながらに女性スタッフが要職を占める。また、スタジオジブリは本作制作中に現在の東小金井の社屋に着工、本作と時を同じくして完成した。

前作を上回る大ヒットを記録し、アヌシー国際アニメーションフェスティバルで長篇映画賞を受賞。ジャン・レノらの吹き替えによって、フランスで小規模公開された。

中川李枝子・作、大村百合子・絵による同名絵本のアニメーション化。絵本のアニメーション化は宮崎の念願であった。日本テレビ開局40周年記念スポットとして全3話が30秒ずつ制作された。

第1話は、ゆうじ少年がキツネの子に模型飛行機と交換にもらったそらいろのたねを植え、水をやって家が生えて成長するまで。第2話はどんどん大きくなった家に動物たちやお友だちが次々に訪れる。第3話では怒ったキツネが模型飛行機をゆうじに返して、家を独占。どんどん大きくなった家は破裂してなくなってしまう。

計90秒の作品に3000枚もの動画を使用し、3ヶ月もの期間をかけた。ふにゃふにゃとした独特のフルアニメーションが基調であり、家が大きくなるタイミングのタメが見事である。

絵コンテ・演出は近藤喜文。近藤自身が原作のファンであり、キャラクター設定は絵本をそのままコピーするほどの尊重ぶり。後の初監督作品「耳をすませば」以上に自身のカラーが滲む佳作に仕上げている。第2話ラストのモブシーンには、同作者の「ぐりとぐら」も登場。原画は近藤と気心の通った佐藤好春と杉野左秩子が担当。原作そのままの線の途切れた絵の動画化に挑み、仕上げの保田道世の協力を得て成功している。音楽は永田茂が担当。

宮崎は、相談・調整役として監督を引き受け、本作の予算オーバーに伴い、同時期に日本テレビで放映されたCM「なんだろう」の作画・演出を一人で担って支えたらしい。緻密な自筆コンテが作品の根源である宮崎作品にあって、唯一無二の例外と言える。

少数精鋭で統一した世界観の短篇を作るという試みは、その後ジブリ美術館用の短篇などに引き継がれている。

東京都下多摩ニュータウンの開発で生地を追われた狸たちが、四国から長老狸を師に招き、伝統的な変化術を駆使して人間に戦いを挑む。生来お人好しの狸たちの戦いは、「妖怪大作戦」をピークに盛り上がるが、何ともしぶとい人間たちに迷走・混沌し、果ては過激な玉砕戦法から念仏宗教まで現れる。生き残った狸たちは、あるいは人間に同化し、あるいはゴルフ場に居を移して、それでも「どっこい生きていく」。ラストシーンでは、踊る狸たちのバックに「火垂るの墓」同様、現代東京のイルミネーションがせり上がる。 この作品では、これまでのリアル路線から一転してファンタジックな動物キャラクターたちが登場したが、あくまで個々の思い入れを拒否した群像劇となっており、「現実を照らす」高畑のモチーフは一貫している。高畑は、制作にあたり多摩丘陵のタヌキ保護運動を綿密に取材し、生活圏を追われて事故死が頻発する狸の現状を視察。さらに、狸の生態を調べ、狸伝説を収集し、狸妖怪を描いた日本画を参考とし、あらゆる角度から日本人と狸の関係の総決算と呼べる映画を創り出した。同時に作品は、狸と同じ境遇に置かれた現代日本人に対する優れたメタファーでもある。

耳をすませば

耳をすませばここを御覧下さい。

CHAGE & ASKAのミュージック・クリップとして制作された6分40秒の小品。「耳をすませば」に併映された。

舞台は巨大な赤茶色のモニュメントがそびえる緑地とサイロ状のコンクリートで囲まれた地下の近未来都市。両者はトンネルで区分されている。カルト教団らしきビルにヘリで突入した警官隊は、銃を乱射して信者を皆殺しに。若い警官二人は、倉庫に監禁されていた「翼を持つ少女」を助け出し、ラボへ送る。飲み屋で後悔しきりの二人は、意を決してラボに潜入。少女を救出してパトカーで逃走するも、高速道路で追撃されて地上へ転落。あわや即死かと思われた瞬間、パトカーは空を駆け、トンネルを抜け、一気に「危険地帯」の緑地へ。少女は二人に見送られ、翼を広げて空に帰っていく。

至る所に原子力時代への警告を示す「三枚羽マーク(放射能危険)」が登場。「生命不保障」の緑地にある赤茶色のモニュメントは、まるで廃棄されたチェルノブイリ原発施設のよう。直裁には閉塞した近代都市を捨て、放射能まみれの緑地で生きろというメッセージと読める。「On Your Mark」のリフレインの度に、場面は巻き戻されて「違う将来」を映し出す。一度あきらめた少女は救出され、一度転落した車輌は空に浮き、ついに少女は自由な天空へと翔く。監督は「やり直し」の可能性を信じたいという願いを、「On Your Mark(位置について)」の歌詞に託したのであろう。

長篇並のスタッフ編成で、作画監督・安藤雅司、美術監督・武重洋二という「千と千尋の神隠し」コンビが初の要職を担っている。冒頭のトンネルや高層ビルのCG制作にあたり、片塰満則らが初参加し効果を上げている。

室町時代中期の日本を舞台としたファンタジー超大作。宮崎は80年頃にストーリーボードとして完成させた明解な活劇ファンタジー「もののけ姫」を廃案とし、難解な曲折路線に改作。東北の先住民たるエミシ、女性商人や遍歴民、被差別病者、タタラ製鉄民、高下駄の僧侶など様々な階層を登場させ、百姓と侍だけの貧困な中世史観を覆した。タタラ場とシシ神をめぐる争奪戦では、帝(天朝)、アサノ公方、師匠連など物語には直接登場しない勢力の複雑な利害関係が錯綜する。森と人間の共生、破壊と再生といったテーマから哲学的叙事詩のように解釈されがちだが、監督は後日「アシタカとサンのラブストーリー」とシンプルさを強調している。

制作にあたり、屋久島の大ロケハンを敢行し、積年の課題であった照葉樹林を描くことに挑戦。エミシの村の風景は白神山地、衣裳はブータンの高地民族を参考にした。タタラ場内は北海道の鰊御殿、外観はローマの北にある城塞都市、巨大な炉は中国のサイロを参考に創作し、場所は製鉄が盛んだった出雲地方周辺に設定されている。メソポタミアの神話「ギルガメシュ」、中尾佐助や佐々木高明の「照葉樹林文化論」、網野善彦の中世の民衆観、絵巻「一遍上人聖絵」、幻の手把鋼銃「石火矢」、タタラ製鉄の行程を記録した山内登貴夫著「和鋼風土記」、ハンセン病国立療養所「多磨全生園」の展示資料など、無数の断片的記憶が監督の脳内で綴り合わされて、作品に昇華された。

作画監督はチーフの安藤雅司を、「耳をすませば」の高坂希太郎、ベテラン・近藤喜文が補佐し、ジブリの総決算にふさわしい27人の原画陣を指揮。美術は前代未聞の五人監督体制。シシ神の森を山本二三が担当したほか、旅先や市場を田中直哉、タタラ場を武重洋二、河原と岩山を黒田聡、エミシの村を男鹿和雄が担当した。保田道世率いる彩色スタッフは550色を塗り分けた。デジタル合成や背景動画でCG部が本格的に稼働、ジブリ最後のセルアニメーションとなった。音楽は久石譲で、カウンター・テナー米良美一の歌唱による主題歌「もののけ姫」(作詞・宮崎駿)もヒットした。

日本映画史上不抜の大ヒットを記録し、映画賞を総ナメ。制作に先立つ96年、ジブリはディズニー社と提携。ミラマックスほか系列社によって「PRINCESS MONONOKE」と題されてアメリカ・フランス・ドイツなど世界各国に配給され、ベルリン国際映画祭でも絶賛された。2000年には英語版が改めて凱旋公開され、総計193億円の興行収入と報じられた。

●以上の解説文は「キネマ旬報臨時増刊/宮崎駿と『もののけ姫』とスタジオジブリ」(97年9月2日発行)、「キネマ旬報別冊/『千と千尋の神隠し』を読む40の目」(01年8月15日発行)に掲載された原稿に一部加筆したものです。

ここを御覧下さい。