| 世界史の旅 ウズベキスタン 5 | |

| ブ ハ ラ | |

| 2009年4月18日 | |

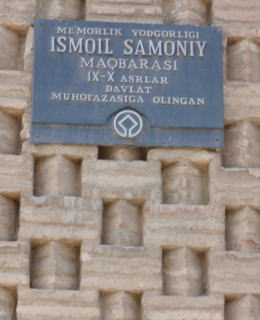

| イスマイール・サマーニー廟 サーマーン朝の君主 | |

|

|

9世紀末にブハラを都としてサーマーン朝の君主、イスマイール=サマーニーの廟。 中央アジアに残る最古のイスラーム建築として重要である。 モンゴルによって町が破壊されて以来、この廟も忘れ去られその後長い間に土に埋もれ、1925年にソ連の学者によって発掘された。 9m四方の四角形の建物で中央にドームを持ち、サマーニーの墓石がある。 |

|

|

|

|

|

| イスマイール=サマーニー廟は、その大きさにおいても、その色合いにおいても、他の モスクやメドレセ、廟にくらべて地味であるが、煉瓦を積み上げるだけで見事な 均衡と美しさを生み出している。長い間砂に埋もれていたことが幸いだったのだろうか。 周辺は現在は公園が整備され、遊園地となって子どもたちが遊んでいた。 |

|

| バラハウズ・モスク | |

バラハウズとは、「池の上」の意味で、ハウズが池のこと。たしかに前に池がある。門が無く、モスク前面に列柱を配した構造は、アイヴァンという。ミナレットは1本だけで低くかわいい。 柱と天井には極彩色の装飾が施されており、ちょうど一部を修理していた。 モスク内ではちょうど礼拝中で中では撮影は遠慮した。 この向かい側が、アルク城前の広場になっている。 |

|

|

|

|

|

| アルク城 ブハラ=ハン国のハンの居城 | |

|

|

|

ブハラ=ハン国のハンの居城。 左が城門。城門の右にハンの御座所(下) があり、広場で処刑があるときなど、 ここに出てきて見物する。城内の女性は城門 の上部の格子戸から顔を見られないように 見物したという。  |

|

|

| 左上 ハン専用の夏のモスク 右上 ハンの居所・執務室 左下 城内の資料館入り口 右下 城門上から広場を望む |

|

|

|

|

|

城壁の一部を工事中だった |

|

| カラーン・ミナレットとモスク およびその周辺 | |

|

|

高さ46m、ブハラで最も高いミナレット。 1127年にカラ=ハン朝のアルスラン=ハーンが建造した。右がカラーン・モスク。 |  |

カラーン・モスク内庭からカラーン・ミナレットを見る。時間が止まったようだ。 |

|

|

左はカラーン・モスクの本堂から カラーン・ミナレットを見る。 上はカラーン・モスクの左右にある 礼拝所。 とにかく大きなモスクだ。 |

|

|

| カラーン・モスクの向かい側にある ミル・アラブ・メドレセ。 現在も神学校として使われており、 生徒たちがちょうど昼休みで ピンポンをして遊んでいた。 ここは20世紀初めのブハラに始まる ジャディード(改革派)の若者達が 学んだところである。  |

|

| タキ・バザールをめぐる | |

タキとは交差点を丸屋根で覆ったバザール。ブハラには3ヶ所のタキが今でも営業している。 北からタキ・ザルガラン(宝石商が多かった)、タキ・テルパクフルシャン(帽子商の市場)、タキ・サラファン(両替商の町)の3つだ。 まず左がタキ・サルガラン。抜けたところにハサミ鍛冶の店があり、ウルグベク・メドレセ前に出る。 右に折れてタキ・テルパクフルシャンを抜けて、マゴギ・アッタリ・モスクの脇を通ってタキ・サラファンに入る。中で左に曲がってまっすぐ行くと、ラビハウズにでる。 どのタキも活気があり、人であふれている。買い物は値切るのが当たり前で、支払いはドルが喜ばれる。しかし、安い。 |

|

|

タキ・ザルガランを出た左手にあるハサミ屋 |

タキの屋根 右はミニアチュールを書いて 売っている青年 |

|

タキ・テルパクフルシャンの入口 |

タキの丸屋根を下から見あげる |

タキ・テルパクフルシャンの中 |

タキ・サラファンの入口 |

| タキ・バザール付近のモスクとメドレセ | |

上は1418年にウルグ=ベクによって建てられたメドレセで中央アジアでは最古のもの。 右は、修復中であるが、17世紀の アブドゥール・アジス・ハーン・メドレセ |

|

ブハラの中心部にあるマゴキ・アッタリ・モスク。マゴキとは「穴の中」の意味で 周囲から一段低いところにある。アッタリは「薬草」のこと。かつて仏教や ゾロアスター教の寺院であり薬草が売られていたらしい。9世紀頃イスラーム教の モスクとなったが、いつしか使われなくなって砂に埋もれてしまった。 1936年にソ連の学者が発掘して整備され、現在は絨緞博物館になっている。 |

|

ブハラ市民の憩いのオアシス ラビハウズ |

|

|

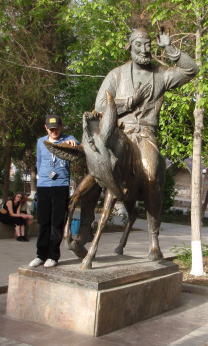

ナディール・ディヴァンベキ・メドレセ 左はフッジャ・ナスレッディン像 |

|

|

ナディール・ディヴァンベキ・メドレセの 中はすっかりお土産物やになっている。 そしてなんと、中庭はレストランになっていて、夕方には民族音楽と現代ウズベキスタンのファッションショーが行われる。 よく見ると観光客だけではなく、地元の人も見に来ているようだ。 禁欲と節制に励んだであろう、昔の神学生が見たら目を丸くするのではないだろうか。 アッラーは何というのだろうか・・・などと馬鹿なことを考えながら、ショーを見、料理を食べ、ワインを飲んで、ブハラの夜は過ぎていくのだった。 |

|