|

2014/04/04情報開示

(2016/10/15)

☆ Scoovo C170との毎日 色々とノウハウを書き込んでおられますよ。

(2014/10/18)

☆ 何を、どの様にすべきかは想像の範疇(小生が無知なだけ)だけど、ichibeyさんがC170を改良して、そこそこのレベルに組み上げた模様。

造形物を見るに、遥かに出来が良い様に思うのであるが、これが本来あるべき姿なのか。小生のC170は、まだ改善の余地があるという事だな。

(2015/08/11)

☆ 小生には難解だが、ichibeyさんがなにやらC170の調整関連の手ほどきを語られている模様。

(2014/04/04)

☆ 勝手に紹介(多分、一時的にアップされているものと勝手に解釈しているので、無くなるかも)

ご苦労されての改善の為の改造報告の資料である。

SCOOVO C170改造資料 : Rokinawa (Fumihik0_Maki)さんはTwitterを使っていますよりSCOOVO改造資料.pdf 多分ダウンロードすると良いみたい。

(2015/07/11)追加画像情報

(2017/04/18)SCOOVO改造資料はこちらに挙がっている。

個人的には、全ての改造が必要かは不明であるので、優先順位が記載されていると良いと思われる。また、どの現象との因果関係があるかも実例と相まっていると良い報告資料になるだろう。

(2014/04/06)

多分、この装置の謳い文句が『かんたん』を強調していた所があるので、それを信じて購入している多くの方々は、そもそも改造などのハードルの高い作業は好まないだろうが...。

(2014/04/09)

2度目の調整修理からの状況では、かなり改善が見られるので、とりあえずこれでよしとする。

保証が有る間は、調整修理の依頼を試みる事を勧める。

(2014/04/10)

送り代は北海道旭川市からクロネコさんで、2,210円(消費税5%時)。運送屋さんと仲良くなると、500円前後で送ってくれる場合もあるけど。

そもそも、金額ではなくて、不良品を提供する事自体が問題なんだけどね。

(2014/04/11)

この装置の紹介時に、『設定を追い込めば、この様な造形も可能ですよ』と強調していた部分もあって(もう探せないが)試しに導入したのだが、導入時点での装置ではどう追い込んでも無理があると判断して、調整修理を繰り返しているのである。多分、同装置ではないか、カスタマイズした物であると記載があれば、この様な面倒な事にはならなかったのではないだろうか。(該当画像がまだあった。)

(2014/04/04)

私個人が状況改善の為に行った工夫色々

■ フィラメントの供給改善その一:ガイドチューブホルダーの作成

■ フィラメントの供給改善その二:リールアダプターの作成

■ 造形物の空冷対策その一:冷却用ダクトの仮設置

■ 造形物の空冷対策その二:USBファンの仮設置

■ ヒーターのワイヤー切れ防止対処:ワイヤーの拘束

■ ヒートブロックの保温対策?:カプトンテープ巻き

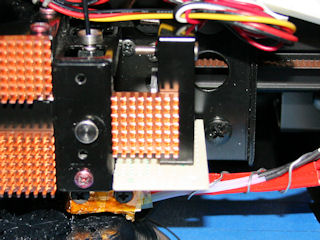

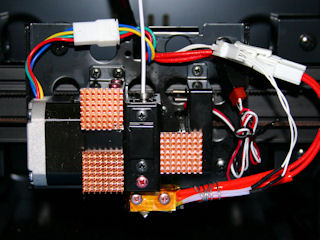

■ X軸のステッピングモータの発熱対策:ヒートシンクの取り付け

■ エクストルーダの発熱対策:ヒートシンクの取り付け

■ 接続PCの消費電力対策:Raspberry Piを使用してOctoPrint下での造形

(2014/04/08)

■ 振動対策:振動吸収の為、簡易的なインシュレーターを設置(洗濯機用のものが安くて良いかも)

■ 装置内の有効利用時のトラブル防止対策:装置内のデットスペースの明確化の為、フールプルーフ対策としてガードを造形し、設置

(2014/04/12)

ヒートシンク関連と、フールプルーフ対策の画像掲載

|

(2014/08/31)

■ PID制御の適正化:21. 温度制御 / 設定温度のPID制御

(2014/10/15)

■ ファンガード:ファンの下に基板の切れ端を取り付けて、ホットエンドへの風の影響を防止

|

| 仮に抑制してみたが、結構効果があるみたい。 |

(2014/10/29)

■ ベッドの取り付け方向記載:某氏が指摘しいるように、ベッドには何故か方向性があるので、左右を入れ替えるような回転をかけるとギャップ調整が狂う事があるので、ギャップ調整した状態を把握するため、どちらが前なのかの目印をつけておく事を勧める。

小生は、ベッドの予備も所有しているので、交換して使用する事があるのだが、基本、交換したらギャップの確認と再調整はした方が良いだろう。

(2014/11/15)

■ 昇降時のナットの衝突音抑制:昇降時に利用されるナットがケースに衝突する事で発生する音が気になるので、ナットとケースの隙間にラバーシートを挟み込んだ。ナットの動きも抑制されて、衝突する事は軽減され、昇降時の遊びが減ることでの位置出しが向上している。

(2015/09/26)

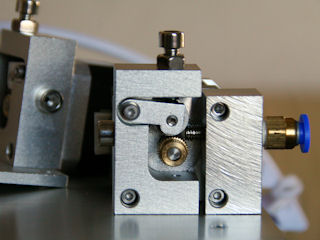

■ ガイドローラーのテンション強化:他者のC170を譲り受けたのだが、エクストルーダの押し出し力が弱く、フィラメントを適切に押し出せない状況があったのだが、どうもガイドローラーの押さえが弱く、バネの強化が必要でる状況があった。

バネその物を交換することも考えたが、バネの収縮を即して圧力を上げた方が良いと考え、バネの底に下駄(簡易的な底上げ)を設けて、より収縮した状態を作る事で、バネ圧を強化した。これにより、ガイドローラーの押さえが強くなり、、エクストルーダの押し出しが正常になる。

|

|

(2015/09/26)

■ X軸の水平化:スコヤを使ってX軸が水平に取り付けられているかの確認なのだが、X軸のガイドレールとZ軸のガイドレールとが直角に取り付けられているかを調べて見るのである。もし、直角になっていないのなら、Z軸の一方の昇降用のネジを回転させて直角になるように修正するのである。

大まかではあるが、これで水平に近い状態は得られるだろう。より厳密な状態を欲するなら、何らかの冶具を用意して調整にあたるべきだろう。

|

|

■ 他の方で、

スライス処理の改善として

● w7工廠よりscoovoのSlic3rをバージョンアップしてみたとか〜

ベッドの素材の改善として

● GD'S掲示板よりABSの反り対策実験中

(2014/04/08)

私個人が状況改善の為に行った改良

■ ファン(6000rpm)の音が喧しいので、同サイズの静穏タイプの4000rpmのファンへ交換。回転数が下がるが冷却には問題ないと思う。

(2014/11/05)

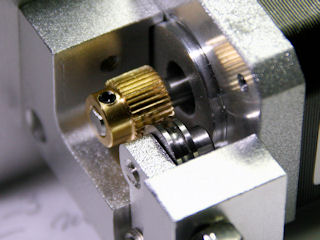

■ エクストルーダのドライブギヤを中華の物に変更する。

何故か、ドライブギヤが抜けてしまったので、同径の中華のドライブギヤと交換した。

|

|

|

| ドライブギヤは、直径10.65mm程度。 これは、ステッピングモーターのステップ数が200(1.8°)でマイクロステップ1/16段とした場合、1ステップ当り0.01mmの送り量を制御するのに都合が良いサイズである。 |

左が中華に取り付けられていたドライブギヤで、右がC170の仕様変更版のドライブギヤである。 歯の数も違うが、歯の先端の形状も相違がある。 C170のドライブギヤはスリップが多い。 |

アマゾンで購入したドライブギヤ。 フィラメントのセンター合わせが必要だけど、中華より更に歯の数(50?)が多いのと、仕様通りの寸法と良い仕上がり。後日、取り付けて動作確認予定。 |

(2014/11/10)

更に、アマゾンで購入したドライブギヤに交換したが、問題なく造形出来ている。このドライブギヤにてしばらく様子見。

(2014/04/26)

■ エクストルーダ・ホットエンドの交換

そもそも、C170のエクストルーダの配置スペースを利用して、完全に交換可能な新規のエクストルーダが商品化しないだろうか。

ステッピングモーターの配線以外は、全てコネクター化しているのだから、何らかの接続作業が必要であるが交換は可能な筈である。

できれば、解像度の高い物に交換したいのである。(左右と高さには制限があるが、前方方向にはかなりの余裕がある。)

(2014/06/02)

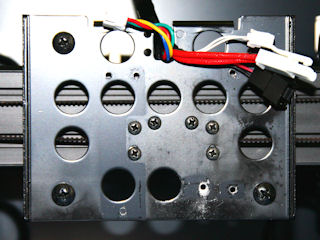

一部の配線をまとめてカーバーしているプレートを除くと、ステッピングモーターの配線もコネクター化されていた。

これで、ヘッドに関係する全てのパーツを取り払うことが出来、全く別の物に置き換え可能である事が確認できた。

|

|

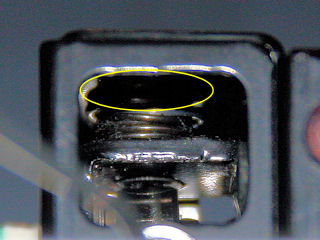

| (2014/06/16) この画像の中央のガイドローラーを押しているバネの調整としての部分であるが、何故かカーバーがされているが、このカーバーは何の役目もしていないので外しておいても問題なさそう。 |

(2015/02/06) 取り付けられているパーツを除去した状況。 このマウンターに合うように設計すれば、色々と取り付けられそうである。 |

ステッピングモータの配線が基板から伸びていると思っていたが、構造的に全てが置き換え出来る様になっていた。

これで、色々と確認する作業がし易くなる。

因みに、中華のエクストルーダ関連を購入しているので、取り付けられるように専用のプレートを設計してみようと思う。

|

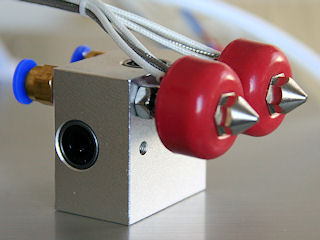

ステッピングモータ付のエクストルーダ ボーデンタイプで2ヘッド仕様 ボーデン部分を取り除けば、ダイレクト仕様になる。 送りのギヤはC170に比べてかなり小径であるので、送りの解像度はより向上する可能性がある。 二組が向かい合わせなので、位置関係が反転する。 ステッピングモーターはCubeXに取り付けて動作確認したが、ベアリングが良くないのか動きが悪い。多分、高速には動作させるには無理がありそう。C170のものと取り替えたほうが良いだろう。 (2014/08/13) C170に配線を繋いで動作させたが、問題なさそうであるが、送り量は16%程余分に出る。 |

|

ノズル径は0.3mm ボーデンタイプで2ヘッド仕様 熱電対タイプを購入してしまったので、そのままでは取り付けられない。 ヒーターも12V20W程度の非力のものである。 ノズル関係とバレル関係は利用出来そう。 |

|

SCOOVO C170用S1ノズル(NZL-S1)とCellP用のノズル+ヒートブロック+バレル。 少々長くてバレル部分の径が大きいが、利用できそう。 CellPのノズル径がφ0.4mmだが、S1のノズル径の方が若干大きい様である。 ヒートブロックにはヒーターとサーミスター用に孔が開いていいる。 もう少し大きいヒートブロックを想像していたので拍子抜け。 ノズルの先端はS1より鋭角である。 中華ノズルの先端が取り付けられたので、ノズル径は小さく出来そう。但し、さらに長くなるが。 |

|

|

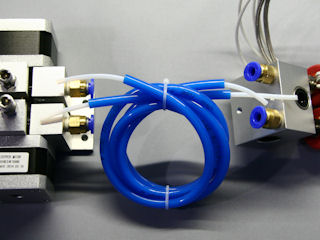

| (2014/07/01) ボーデンタイプの場合、エクストルーダとホットエンド間を繋ぐのが、上図のチューブになる。 チューブは二重構造で、外部が継ぎ手間を結合させる役割であり、中のチューブはバレル間を繋ぐものである。 中のチューブがバレル間でズレない様に十分に押し込んで、外側のチューブで固定する様にして使用する為、中のチューブはかなり余分に長くなっている。それぞれ長さを調整して使用する。中のチューブはカット面が綺麗である事が望まれる。また、中のチューブはホットエンド側のバレルに密着するので、耐熱性のチューブが使用されている。耐熱はおよそ260℃位(PFAチューブの場合)かな? 外側のチューブは外形がφ6mmで内径がφ4mm、内側のチューブは外形がφ3mmで内径がφ2mm。 |

|

(2015/04/12)

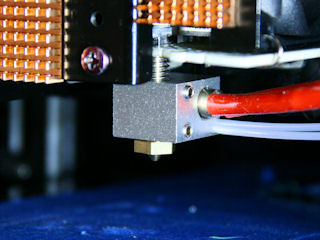

とりあえずオリジナルの状態を維持しつつ、ホットエンドを変更してみた。

ノズル、ヒートブロック、バレルの3点を汎用品に置き換えたのである。但し、バレルはPTFEチューブを挿入する側の先端を短くする為に切断、ヒートブロックもサーミスターの挿入穴が小さい為広げる処置をしている。また、取り付けの為にヒートシンクを兼ねるアルミプレートのバレル挿入孔を若干拡大している。

取り付け状態としては、ベッドを若干下げる程度で収まった。造形も良好である。

使用ノズルはある程度限定されるが、これで色々とノズル径の異なるものが試せそうである。

|

|

更に、φ0.2mmのノズルも利用できるようにしたホットエンドを製作。

(2015/06/17)

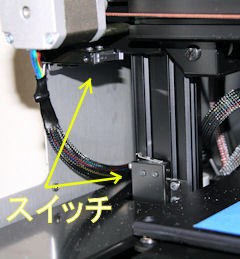

上記の様に、ホットエンドの長さをほぼ同一に出来る場合は良しとして、どうしても長くなる場合は、造形高さは目減りするが、Z軸の原点確認用のスイッチに合わせた下駄をヘッド側に取り付ける事で、対応する事も出来るだろう。造形高さの上限の調整と、造形終了時の回避位置への移動高さの調整を忘れずに。

|

下のZ軸の原点確認用のスイッチに対して、ヘッドが降下した時にホットエンドの長さの差分の下駄をヘッド側に取り付けて、下がり過ぎるのを防止する必要がある。 造形高さが目減りするが、それ程高さ方向に高い造形物は少ないのでは? |

(2014/07/27)

■ ファームウェアの変更

本装置の制御基板がRAMBo 1.1bだとしたら、ファームウエアの対応が必要かもしれないが、2ヘッド仕様にもなるし、ヒートベッドも取り付けられる状態のようだ。

(2014/07/29)

隙間から制御基板を撮影。やはりRAMBo rev 1.1bでした。ファームウエアは独自の弄りがされている模様。

(2014/08/17)

ファームウエア : Malrin

コンパイルやファームウエア書き込み : Arduino - Software

(2014/08/28)

ICT用か書き込み用かはわからないが、専用のシリアルポートがあるね。冶具がいるかも。

(2016/09/08)

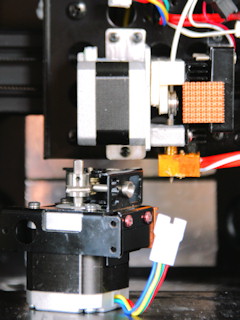

■ エクストルーダの変更

取り付けプレートやエクストルーダを自作して取り付け。

|

取り付けているのが今回のMK8のドライブギヤ(ローレット仕様)取り付けの自作&既製品加工修正のエクストルーダ。 冷却用のファンはエクストルーダに取り付けずにそのままでもOKでした。 左下に取り外してあるのが元のエクストルーダで、こちらはMK7のドライブギヤ。 ノズルの大雑把な高さ位置調整は、自作のプレートへの取り付け位置をズラす事で可能にしている。 |

(2017/02/03)

■ 造形物冷却用ファンの増設

RAMBoの基板に未接続のFan0の端子があり、M106で制御が可能な状態であるので、その端子から造形物冷却用として配線を施すことにした。

今までは、バレル冷却用の端子を二股にして造形物冷却用に利用していたが、これで専用化出来て風量の制御も行えるようになる。

|

右上のTO FANがバレル冷却用のファンの接続。 右下にLED1〜LED4があり、LED4に照明用のブルーLEDが接続されている。 今回追加したのは、FAN0で、ターミナル端子を利用して接続。 |

(2014/04/08)

安定動作保証の為、UPS(電圧安定化機能、正弦波出力(ノイズ除去)機能、雷保護機能付)から電源を供給している。