|

飼育道具を揃えよう

|

|

さて、ここが悩みどころの飼育道具選びです。

「そんなの、お店に行けば普通に売ってるじゃないのさ!」

・・・おっしゃるとおり。

しか〜し、ここに重大な落とし穴が待っております。

それでは道具選びを始めましょう・・・。

ちなみに、このページは長いです・・・。

|

水槽選び 水槽選び

- 現在水槽には様々なサイズ、形が存在し、それこそ選びたい放題です。

特に最近は小型でお洒落な水槽も見掛ける機会が増え、ますます魚を飼う環境は整っています。

- しか〜し!

- ここでよく陥るのです。

「小さい方が、場所に困らず手間もかからなそうだし、見た目がお洒落!」

わかります。その気持ちはよ〜く解ります。

でもね・・・そうじゃないんです。

特に海水魚では初心者が絶対に選んではいけないイバラの道なのです。

なぜか?

水槽は小さな海です。じつに小さな小さな海です。

例えば、一滴のインクを海に垂らしたとします。

あっという間にインクは広がり、いつの間にか海の色に同化し、色はわからなくなります。

さて、水槽で同じ事をします。

インクはあっという間に広がりますが、色は薄くはなれど残ります。

水槽が小さいほど、色濃く残ります。

インク、これを汚れに置き換えてみましょう。

わかりますね。魚は餌を与えれば排泄物を出します。餌も食べ残します。

小さい水槽ほど、汚れやすく、水質が悪化し易くなります。

つまり、小さい水槽ほど、環境が変化しやすく、手間がかかるのです。

魚は環境の変化にある程度は順応できますが、変化が激しいほど万病の元になるものなのです。まして、あなたは飼育初心者。魚の体調を見極めることもできないでしょうし、手間が増えては飽きるのも早いことでしょう。

では、どの位のものを選べばよいのでしょうか?

下の表を見てください。

| 呼称 |

横(cm) |

奥行(cm) |

高さ(cm) |

水量(L) |

| 36cm水槽 |

36 |

22 |

30 |

19 |

| 45cm水槽 |

45 |

24 |

30 |

27 |

| 60cm水槽 |

60 |

30 |

36 |

57 |

| 90cm水槽 |

90 |

45 |

45 |

157 |

どれも一般的に売っている共通規格のような感じで各社出しているサイズです。

注目するのはその水量です。

45cm水槽と90cm水槽とでは幅は2倍ですが、水量は6倍近くあります。

同じ魚を入れれば、90cm水槽に比べ、45cm水槽は6倍汚れると思ってください。

・・・もちろん実際はそんな単純計算で語れるものではありません。

でも、なんとな〜く、大違いである事が想像できるのではないでしょうか。

ちなみに、わが家の水槽で大きさを見てみましょう。

(画像のクリックで拡大写真へ)

60cm水槽

照明の上は比較用350ml缶ビールです。

実際このサイズは置くに困らず掃除もしやすく見応えもある大きさです。

中にいるのは"テトラオドンファハカ"という淡水フグです。 |

|

|

45cm水槽

水槽上には比較用ファブリーズです。

そこそこ見栄えしますが、安定させるまでの手間を考えると60cm水槽にすればよかったと後悔の品です。実は値段も60cm水槽とそんなに変わらないんです。

中にいるのはグローライトテトラ等、淡水の小型魚と水草です。 |

90cm水槽

照明手前は比較用DVDソフトです。

わが家唯一の海水水槽。これだけ大きいと岩を組んだりサンゴを入れたり魚もたくさん入れられて自由度は大きいですが、かなり場所をとりますし、重いです。(推定約180kg)

中にいるのはカクレクマノミとハタタテハゼ等です。 |

|

|

40cmスクエア水槽

照明上は比較用アースレッドWです。

このサイズは特殊な部類に入ります。一見問題無さそうですが、規格外ですので照明等の周辺機器が専用品か36cm水槽用の小型のものしか使えないなどの制約があり、お勧めはしません。

中にいるのは汽水魚のトビハゼです。 |

36cm水槽

照明奥は比較用のカビキラーです。

如何にも初心者が手を出しやすいサイズ。かく言う私も手を出したためにここにあるわけですが、丈夫な淡水魚でも維持がシビアで、結局現在は放置され、ガラクタ入れです。あー勿体ない。

ちなみに、わが家では治療用薬浴水槽として希にですが活躍します。 |

|

- ・・・ふざけた大きさ対比ですみません。m(__;)m

さてさて、どれを選ぶか・・・。

熱帯魚飼育の世界では標準的水槽サイズは60cm水槽ってのがあります。実際に売られている水槽では一番数も多いですし、価格もお買得感が漂う設定になっています。

水槽は大きいほど安定化させるのに手間がかかりませんが、大きいほど重くなり、場所に困ります。これまで多くの人が飼育してきて、一番手頃感がある無難な水槽サイズが60cm水槽なのです。

結論! 私のお薦めは60cm水槽となります。

「おいおい、ちょっと待った〜〜〜!」

はいはいなんでしょう?

「お店の人は小さい水槽でも飼えるって言ってたし、小型水槽でのクマノミセットも売ってる。雑誌にも小型水槽での飼い方、勧めるが如く書いてあるじゃないのさ!」

もちろん、飼えますよ。

そして、お店の人もそう答える所は多いでしょう。

なぜか?

商売ですから。

この不景気に熱帯魚界に訪れた空前のビジネスチャンスです。逃すはずがないんです。雑誌?雑誌の収入源は広告ですよ。広告主は水槽などを売ってるんです。飼うのは大変だなんて滅多に言いません。

ま、良心的なお店もありますが、その話は後日触れるとして・・・。

さて、今回に限ってはあえて90cm水槽も勧めません。

もちろん、先に述べた理由から大きいほど楽な部分もありますが、大きい上の弊害として、“魚が映えない”問題が出てきます。水槽が大きくても、一般的なカクレクマノミのサイズは数cm、大きな水槽にポツンと泳ぐ姿は、ちょっと寂しいものがあります。また、価格も一気に高くなります。その辺、条件として納得できるのであれば90cmでも良いでしょう。

最終的に選ぶのはあなたです。よ〜く考えて選びましょう。

|

照明選び 照明選び

- 選ぶと言っても、水槽とセットで売られていたりすると自由には選べないのですが、個々に揃えるほうが高いけど良い物を選べます。

個々に揃える場合は、必ず水槽サイズに合った照明を選びましょう。水槽より小さいサイズではどうしても水槽が暗くなりますし、設置しにくいです。60cm水槽の場合、20W型蛍光灯2灯式のタイプがお勧めです。1灯タイプも売っていますが、これはさすがに暗いです。暗いとせっかくカラフルなカクレクマノミがくすんで見えてしまいます。また、予算に余力があれば蛍光灯も専用品に交換しましょう。海水魚用に発光色がブルーの蛍光灯がありますので、1灯をこれに交換します。これで水槽内がさらにイイ感じに海らしく映えることでしょう。なお、カクレクマノミのオレンジを映えさせるには赤系の蛍光灯がお勧めですが、これとノーマルの白色蛍光灯の組み合わせではイマイチ海らしい色になりません。

セット売りの場合、あえて照明を買い足す必要はないですが、2灯式の照明が付いているものを選びましょう。量販店で売っているセットものの水槽には1灯式のモノが多いです。

水槽サイズと蛍光灯の組み合わせ

| 水槽サイズ |

蛍光灯標準サイズ |

お勧め最低本数 |

| 45cm |

15W |

2本 |

| 60cm |

20W |

2本 |

| 90cm |

32W |

2本 |

さて、カクレクマノミを飼うだけでしたら、これで充分ですが、一緒にイソギンチャクも飼うとなると更に照明を足した方が良いでしょう。というか、これでは全然足りません。但し、これ以上の蛍光灯追加は後で述べますフィルタとの陣取り合戦になります。そうなると、メタハラ(メタルハライドランプ)の出番となります。

|

これが非金持ちアクアリスト垂涎の品、メタハラである。

ちなみに、非金持ちアクアリストなので、導入までの道のりは長かった・・・。

やっと一番廉価なものを手に入れたのであった。 |

|

水槽台選び 水槽台選び

- 水槽って、重いんです。60cm水槽で水やら砂やらを入れると80kg近くになります。

一般的な木製風家具等では耐え切れません。また、荷重条件は満たしますが、メタルラックもそのままでは使えません。棚面がメッシュで凹凸があるため、水槽底面にいびつな荷重がかかり、最悪ガラスが割れる恐れがあります。どうしてもという場合は厚手の板を敷いて置く面が平らになるようにしてください。まあ、経験上、極力専用台をお勧めします。

専用品にもいくつか種類があります。一般的なのは金属製のフレーム型水槽台です。

左の写真、白いフレームが水槽台になります。この場合、上下2段で同じ大きさの水槽を置けるようになっている製品が多く、上下2つの水槽の設置も可能ですし、写真のようにクーラー等、用品を置く台にすることも可能です。 左の写真、白いフレームが水槽台になります。この場合、上下2段で同じ大きさの水槽を置けるようになっている製品が多く、上下2つの水槽の設置も可能ですし、写真のようにクーラー等、用品を置く台にすることも可能です。

ちなみにわが家ではここでトビネズミを飼育してました。(写真撮影当時。今はインコが居る。)

なお、このような台の場合、足の部分には必ず厚手の板を敷き、水槽の重さが狭い面積に集中しないような対策をしましょう。これを怠ると床に窪みが出来たり、床が弱いと最悪抜けて水槽が倒れます。

- ちょっと見栄えを考えて奮発できるのであれば、キャビネット型水槽台をお勧めします。

左の写真は水槽とセットの専用キャビネットです。蓋が開いているので写ってませんが、蓋付きです。この場合、中に外部フィルタなどの用品などを収納して見えないようにしておけますので、インテリアに拘りたい方にはお勧めです。難点は割高であることですね。また、大型の専門店でないと取り寄せになるので実物を見て選べないケースも出てきます。

さて、こんなところですが、専用台を使わない場合は慎重に強度確認をし、また海水がこぼれても影響がないようにしておきましょう。水に濡れたら困るものを納めている台の上に水槽は置かないことです。これだけは守らないと後で泣きますよ。

- ワンポイント!

わが家の場合、水槽の下はこのようになっています。 わが家の場合、水槽の下はこのようになっています。

先に触れたように、水槽台の下には大きめの角材を敷き、床への重さを分散しています。

また、水槽の掃除や水換えではどうしても水槽の水をこぼします。なので、こぼれても床面に広がらないようにウレタン製で防水の敷物を敷いています。これは大型のペット用品売り場で犬のケージの下へ敷く用途や、カー用品店でトランクの下敷きとして売られています。これはお勧めです。多少の水が漏れても広がらずに済みます。水槽設置後には敷けない部分ですので、これは最初にやっておきましょう。

なお、写真のようにこの中へコンセントや電気器具などを入れてはいけません。漏電します。(直さねば・・・。)

|

濾過装置選び 濾過装置選び

- 濾過装置はいくつかのタイプがあり、どれを使うかによって、維持方法、周辺機器の選択、設置場所の問題が変わってきます。

|

外部フィルタ

海水魚飼育では濾材を取ってクーラー用ポンプの代用で使うなんてのもあるようです。小型水槽では水量が増やせるメリットがあります。 |

利点

水量が増える

濾材の容積が大きく取れる

欠点

やや高価

濾材の清掃は面倒

海水魚飼育では無力との説も

|

|

プロテインスキマー

微細な泡を発生させて、海水の汚れを泡に閉じこめてその泡だけを捨てるタイプのフィルタです。私はこのタイプを使っています。また濾材がないのでこれ自体にはバクテリアが生息しません。他のフィルタとは違う濾過サイクルを構成する必要があるようです。海水魚専用です。 |

利点

消耗品がほぼ無い

他の濾材では取れない汚れも拾える

欠点

高価

必要な養分も濾過してしまう |

|

水中フィルタ

一番お手軽なフィルタですが、写真のタイプはフィルタが小さく、肝心の濾過能力は低いのでイマイチ。

あ、写真の商品は淡水用ですので海水不可です。 |

利点

装置が水中にあるので静か

欠点

濾材の掃除はやや面倒

能力は低い |

|

外掛け式フィルタ

お手軽熱帯魚飼育ではもっともポピュラーなフィルタ。狙いは吸着効果なので定期交換必須。しかし定期交換してしまえば生物濾過は期待できず。 |

利点

安価

フィルタ交換が楽

欠点

海水魚には能力不足

フィルターを短期で定期交換するので生物濾過のバクテリアが生息しづらい |

|

上部フィルタ

セットものの水槽では一番多くセットされている水槽の上に乗せるタイプ。比較的お手軽で水中タイプや外掛けタイプより濾過機能が高く、濾材もいろいろと選べる。

写真のは36cm水槽のセットもの淡水ですら容量不足。 |

利点

セットの場合は安価

海水魚用なら濾材用容積は大きい

欠点

水槽上部を半分ほど覆うので蛍光灯照明が追加できない

夏場に空冷で冷やすときは邪魔 |

と、まあいろいろとあるわけで、これ以外にもオーバーフロー式とかあるのですが、ちょっと初心者には敷居が高い装置になるので、割愛します。

カクレクマノミだけを飼うだけということであれば、外掛けと水中フィルターは能力足らないでしょうが、それ以外はどれを選んでも大失敗をするということはないと思います。

しかし、個人的にお勧めするのはライブロックを多用してのプロテインスキマーです。

ただ、バクテリアに頼る濾過はこれには期待できません。よって他の濾過装置とはちょっと性格が異なります。この場合同時に後に述べるライブロックと底砂による浄化を視野に入れて水槽全体を濾過装置に仕立てる必要があります。水質が安定した後は最も状態を崩しにくい安定した水槽になります。

後々魚の数を増やしたかったり、イソギンチャクなどの水質悪化に弱い生物を入れたい場合などにも充分対応できるので、お勧めします。

わが家の水槽はこの組み合わせです。

普通、お勧めに上部フィルターが入ると思います。

たしかに、セットものを前提であれば一番流通しているわけですし、イソギンチャクを飼わないのであれば照明の問題もさほど気にならない話です。

ただ、海水魚の場合、淡水魚の濾過より多くの容量が必要とされています。なので、安価なセットものの濾過装置では容量不足だと思います。カクレクマノミのペアだけを飼うならまだしも、いろいろ飼いたいとなると海水魚用の丈が倍くらいある上部濾過装置が必要です。

ただ、問題は夏場です。水槽の上半分を塞いでしまうわけで、残り半分をガラスを外して風が当たるように解放にしつつ、ライトをその上方にセットすることになります。つまりライトに潮しぶきがかかる形になり、防滴カバーのない安価なライトでは安全上問題が出ます。安くあげようとするならば、どうもお勧めできないんですよねぇ。見栄えもちょっとねぇ。

ただ、濾過を考えれば海水魚用のウエット&ドライ式上部フィルターというのは定評があります。

|

砂選び 砂選び

- 水槽の底にはサンゴ砂を敷きます。

ま、これはお店で選ぶのに迷うほど種類がありませんが、基本的には粒の細かいタイプを敷きます。スキマーを設置した場合など、底砂で生物濾過の機能を充分に発揮したい場合は、一番底面に小豆大ほどの粗めのサンゴ砂を3〜5cmほど敷き、その上に細かいサンゴ砂を同じく3〜5cmほど敷くとよいでしょう。

なお、お店によっては既に濾過バクテリアが付着している中古の砂を売っている所もあります。通常これをライブサンドといいますが、これがあると濾過能力が立ち上げ時から高いので、是非選びましょう。店頭に置いてなくても言えば分けてくれるところもあります。

|

岩選び 岩選び

- 水槽に魚だけでは寂しすぎ・・・

という見た目の意味もありますが、他にも魚の逃げ場としての重要な役割もあります。

今回のようにただカクレクマノミを飼うだけでも、複数の魚を入れたときに、他の魚と喧嘩する場合もありますので、その時、弱い方が逃げる場所として、また、人目から避ける場所があることでストレスを与えないようにするのも目的なのです。

さて、では何を入れるかですが、ちょっと贅沢にライブロックをお勧めします。

ライブロックというのはサンゴ礁の海底から採種したサンゴ岩です。

|

ライブロック

まあ、ごらんの通りの岩です。元はサンゴですから、中は小さな隙間と穴だらけです。ここに様々な生物がくっついています。将来大きくなって現れたりするびっくり箱だったり、バクテリアを利用した即効性濾過装置でもあります。 |

|

上の写真から3年弱後。海草がかなり生えています。白い面が増えたのではなく、上の写真では写ってない面が出てるだけです。 |

さてこのライブロック、良いものはかなり高いです。

たかが岩になんでこんな値段が! と思うでしょう。

しかし、これはなるべく高いものを選ぶのをお勧めします。

ライブロックはフィルタ選びでも少し触れましたが、これ自体が水の浄化作用に有用な塊です。なるべく写真のようなワイン色の部分が多いものを選び、白っぽいものは避けましょう。この比率がだいたい価格に反映されているはずです。

このワイン色の部分、石灰藻と言います。これ自体が水の浄化に役立つと言われているようですが、細かなメカニズムはよくわからん。(ぉぃ

また、このライブロックには、今後様々なドラマが起こります。

この岩には細かな穴が無数にあり、中には空洞なども多く、その中や表面には様々な生物がいるのです。

これが時間が経つと育ち、現れてきます。

|

例えばこれはハナガタサンゴ。

これが最初は直径10mmほどで付着していましたが、後に20mmを越えるサイズにまで成長しました。

残念ながら後にうっかり入れたヤッコに喰われてしまって無惨な姿になってしまいました・・・。 |

|

なんじゃこりゃぁぁぁ

という感じで、結局正体が判らなかったのですが、こんな生物(ウミウシ?)までも入ってました。 |

|

なんじゃこりゃぁぁぁ その2

という感じで、これまた結局正体が判らなかいのですが、かなりキモイ〜。

でもこれ、最初はライブロックに居た小さな生物だったはず。砂の中で砂を浄化しながら大きく成長しました。現在も砂の中で生息中のはず。こうした生物が水槽の浄化作用を促して水質の安定に一役かってるわけです。 |

- これが何が出るやらお楽しみってことで、海水魚飼育ならではの特典ですので、是非とも奮発してみてください。ただし、カニやシャコ、ウニなどの居て欲しくない奴が現れることがありますので、これらはキュアリングで見つけ次第全力で排除しましょう。そう、簡単には捕まえられません・・・。

おっと、キュアリング。この岩を水槽に入れる前に、予め岩から邪魔な生物やゴミなどを落とす作業をした方が良いです。これをキュアリングといいます。海水の入ったバケツで表面をよく観察しながらジャバジャバと濯いでお掃除しましょう。この時、ブラシでゴシゴシなんて事はしてはいけません。あくまでも濯ぐ程度で構いません。この時に腐ったような臭いがしたら余り状態が良くないと思ってください。まあ、買うときに臭いを嗅いでおくのが一番です。

さて、これを入れると時間が経てば勝手にいろいろなドラマが起こるので、私などはこれで充分なのですが、これでは物足りない方はとりあえず海草を入れるのも良いでしょう。海草は水の浄化サイクルでも役に立ちます。雰囲気を出すだけならイミテーションの人工海草でも充分です。多くは淡水魚用でリアルさではイマイチですが、手入れ要らずで楽です。でもせっかくなら本物を。

|

ヒーター選び ヒーター選び

- 保温用にヒーターが必要になります。

通常、カクレクマノミをはじめ、熱帯魚の理想的飼育温度は25〜26℃です。この温度に保つ必要があるわけです。

|

コントローラー部

ここで温度設定をします。 |

|

ヒーター部

これがヒーターです。ちょっと底砂が濃色だと目立ちますね。また、このままですと表面がかなり高温になるので魚が触れるとやけどします。まあ、わが家で魚がヒーターでやけどを負った事なんてないと思いますが・・・。 |

|

ヒーターカバー

魚のやけどが心配であればこのような専用カバーも売っています。巻き貝など、張り付くような生物を飼う場合にはあった方が良いでしょう。

|

|

全体図

構成はこんな感じになります。

|

- ヒーターはその能力別に様々な種類がありますが、60cm水槽であれば150Wタイプで充分です。小さすぎると加熱が追いつきませんし、大きすぎても温調時の温度差が大きくなります。

また、設定温度が固定のタイプがありますが、温度の微調整が必要なケースもありますので、調整式にした方が良いでしょう。

ヒーターは消耗品です。安全を見越すと2年毎には交換した方が良いでしょう。そのため、コントローラー部とヒーター部が分割してヒーターのみ交換できるタイプもあります。長期的には安く上がりますが、個人的にはコントローラーの故障も不安なので、一体型を使い、そっくり交換しています。

そうそう、そのヒーターのみという製品を買って水槽を温泉に変えてしまう悲劇的パターンがごく希にあります。ヒーターには温調機能が別売りになっている製品がありますので、気を付けてくださいね。

|

温度計選び 温度計選び

- 温度管理は必須です。当然温度計が必要になります。

|

デジタル温度計

ちょっと高価ですが、写真のタイプなどは最高温度と最低温度を自動記録出来ますので、温度変化がどれだけ起きているかも確認できます。 |

|

棒温度計

ポピュラーな温度計です。充分ではありますが、ちょっと見た目が・・・。 |

どっちでも良いのですが、デジタル温度計の最高温度と最低温度の記録機能は意外と便利です。夏場は温度上昇が気になりますので、水槽がどんな温度変化を起こしているのか、大きければ何らかの対策を打たねばなりませんので、その目安になります。

|

タイマー選び タイマー選び

- タイマー? なんに使うの?

あなたに朝が来て夜が来るように、魚にも来ます。

が、それはあくまでも照明のスイッチが入れば朝、切れば夜という具合に、人間様の意志一つです。あなたが毎日規則的に生活をし、忘れずに照明のスイッチ操作をするのであれば、要りません。

・・・無理だわなぁ。(失礼!

そこで、照明をタイマーでオンオフ操作させるわけです。

|

タイマー

ごく普通に売られている100V用電源タイマーです。熱帯魚ショップより電器量販店の方が安い。

そうそう、この商品の場合、50Hzと60Hzの切替スイッチがあるので、忘れずに切り替えましょう。間違ってると正しく動きません。 |

自動でオンとオフが出来る製品ならなんでも構いません。気を付けなければいけないのはオンかオフしかできない製品がありますので、間違って購入しないようにしましょう。

|

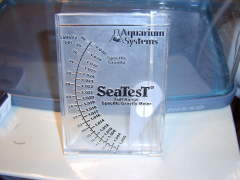

比重計選び 比重計選び

- 海水の濃度を測り管理する必要があります。

金魚などの淡水魚飼育と決定的に違うのがこの水の比重管理です。海水の比重を1.022〜1.024の間に保つのですが、水槽は放置しているとだんだん水が蒸発し、海水の塩分濃度が濃くなってしまいます。蒸発分の水を補充し、濃度を管理するのと、水換え時には補充する海水が規定範囲になっていないといけません。

|

比重計

水槽の海水をすくい入れると、中の涙型フロートが浮いて比重を指します。 |

写真のタイプ以外もありますが、基本的にはフロートの浮力を利用したタイプです。

|

海水選び 海水選び

- これが無くては話になりません。

食塩を水に薄めたものではダメなんですよ!

岩塩もダメですよ。

通常は“海水の元”として売られているパウダーを購入し、自分で水に溶き人工海水を作ります。これはただの塩ではなく海水に含まれる成分なども再現しているものです。更に水道水のカルキ(塩素)を中和する成分も入っています。

数種類売っていますが、カクレクマノミだけの飼育であれば、お店で一番安いのを選べばよいでしょう。価格が上がると成分が豊富になりイソギンチャク等の生物が住みやすい環境になりますが、魚だけならあんまりメリットがありません。

まとめ買いの方が安いのですが、余った分はしっかり密封保管しないと湿気を吸って固まるので、まとめ買いでは保存には注意します。

|

さて、ここまでで最低限必要なものは揃いました。

この先は環境により、揃えた方が良いものです。条件次第では無くても飼えますが、出来ればあった方がよいでしょう。

|

クーラー選び クーラー選び

- 夏場、環境次第では春秋でも水温が上がりすぎることがあります。

そうなると冷やさなくてはいけません。

海水を冷やす方法は2つです。風力による気化熱かクーラーで熱交換か。

淡水の飼育であれば、専用の小型ファンなり扇風機なりで水面に風を当てて冷やせばいいのですが、海水でこれをやると塩水の細かな滴が散って周囲を塩害に遭わせます。そこで専用クーラーを使います。

|

クーラー(左)と外部ポンプ

これさえあれば温度上昇は気になりません。

なお、排気側は意外と高めの温風が出ますので、出口付近には物を置かないのがよろしいかと。 |

これまた数種類の製品がありますが、どれもかなり高価です。また、結局は熱交換器ですので、水温は下がりますが、室温は上がります。そう考えると周囲を塩害から守る対策でもして、風力による熱対策のほうが一見安上がりです。

大概のクーラーはそれ自体には水の循環ポンプが付いていません。別途ポンプが必要ですが、写真のように外部フィルタを直列に繋いでしまうのが一番楽で間違いがない方法です。私の場合は外部フィルタ内から濾材を外して単なるポンプとして使ってます。

もちろん、常に室温が25度を下回る環境であれば必要ありません。

たとえば人間様用エアコンが常に稼働しているとか、寒冷地にお住まいな方とか。

わが家の場合、水槽が多く、小動物もいるので天気予報で25度を超える日の日中数時間は人間様がいなくてもエアコンを入れて部屋ごと冷やしてます。各水槽や動物用ケージにクーラーなどの装置を取り付けるくらいならこの方がトータルコストは安いみたいです。

なお、わが家の暑さ対策の詳細はこちらに別ページで紹介するので、興味ある方はどうぞ。

|

殺菌灯 殺菌灯

- UV(紫外線)ランプで水を殺菌する装置です。

わが家では近年導入。

白点病などの病気予防や、細菌による水の変色に有効のようです。

実際、海水の透明感が2日でかなり増しました。写真だと判りづらいので載せませんが、結構感動モノ。水槽内の濾過が安定して水換え回数が減った頃には装着をお勧めします。

|

とりあえず、付けてみた。

正直、効果に懐疑的であったが、目に見える効果があったのでびっくり。

なるほど、水がピカピカになるとは良く表現したもんだと思う。

ただ、病気予防にどれほど効果があるのか、明確には実証できていないが、少なくとも導入後に病死した魚はおりません。 |

|

さあ、以上の物を揃えて、配置をしたら早速カクレクマノミを入れたいですよね。

早く飼いたいですよね。

ダメです。

絶対にダメです

|

こんな感じで魚が居ないままで我慢! |

この状態で2週間以上待ちましょう。

これは水槽の状態を確認するために必要です。この間にフィルタにも若干ですがバクテリアが育ち、水の浄化作用を促す準備が出来ます。また、万一機器の初期不良があってもこの間に発見できて魚に影響はありません。

なお、バクテリアの餌にすべく、この時点でアサリの身や魚肉、ソーセージなどを少々投入するという方法もあります。実践していませんが、効果有りという話も聞きますので、試したい方はどうぞ。

なお、これらを投入する際、時間が経つと水カビが発生します。カビが発生する前に入れ替えてください。

|

さて、待ちました。待ちくたびれました。

次はいよいよ魚選びです。

|