このマシン、大学に入ってから入手しました(1990年頃)。当時はすでにFM77AV20/40が出ていたと思います。渋谷の中古屋さんで買いました。購入価格は1万円位だったと思います。

このマシンが出たときは悔しかった。FM-8を注文したのが6月、来たのが8月、FM-7の発表が10月位だったと思います。パーソナルユースには不要なアナログポートとバブルカセットを省略し、動作クロックが倍、音源搭載、そして重要なのが、裏RAMとの切替がソフト的に出来るという特徴を持っていました。

機能が倍で値段半分ていう感じ。

●FM-8との違い

FM-7はFM-8の下位機種として発表されましたが、その性能をみると、明らかに改良された後継機種であることがわかります。

FM-7はFM-8に比べて

- モノクロでのグラフィック表示が3画面持てるようになった。

- 3音の音源搭載

- 動作クロックがほぼ倍になった

という特徴があります。

一方、削除された物もあります。

- RS-232Cポート

- アナログポート

- バブルメモリのサポート

等が主な物です。これらの物は、特別な用途以外では必要ない物ですから、後継機種と言って間違いないと思っています。(ところが、RS-232Cが無いことは後に致命的な欠点になります)

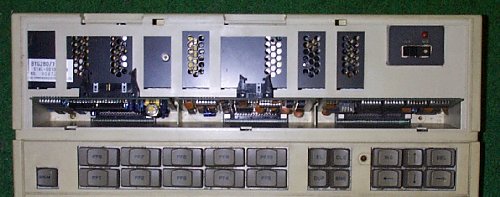

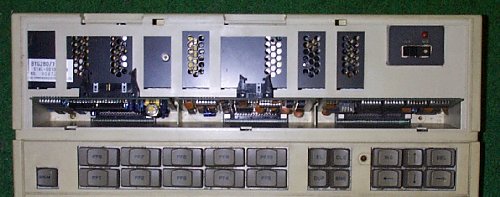

大幅に変更されたのが、拡張スロットの装備です。FM-8ではZ-80カードや漢字ROMを装着するとき、本体を開けて行わなければなりませんでしたが、FM-7では、キーボード上部設けられたカバーをはずすだけで行えるようになりました。ここには他にもRS-232CカードやFDDインタフェース等が装着可能になっていました。

拡張インタフェースはFM-8と同じだったので、FM-8の拡張機器も使えたのですが、このスロットに差す拡張機器が多く発売されました。

●特徴

それでは、あらためてFM-7の特徴をみてみましょう。

●68B09を採用

FM-8は1MHzの68A09を採用していましたが、FM-7ではその倍で動作する68B09をメイン、サブ共に採用していました。そのため、FM-8より体感速度が向上していました。

ちなみに、68A09と68B09の違いは動作クロックのみで、ソフト側からみた相違はありませんでした。

●PSG音源搭載

FM-8と大きく異なるのがPSG音源を搭載している点です。このころFM-7と同じ3重和音のPSG音源を搭載した機種が多く出てきました。まぁ、当時の音源としては標準的なものだったと思います。

このマシンは、ヒットしたマシンだったのですが、その理由の一つが音源を採用したおかげでゲームが多く発売され、そのおかげで売れたと言うことがあると思います。

●裏RAMのソフト切換が可能

これもFM-8と異なる点です。FM-8の64KDRAMでも述べましたが、FMシリーズのBASIC-ROMと同じ空間に32KのRAMがマッピングされていました。これを裏RAMと言っていました。

FM-8では、裏RAMはDIP-SWで切り替えるようになっていて、ソフトでは切り替えられなかったのですが、FM-7ではソフトからあるビットをたたくと切り替えられるように設計されていました。FM-7ではこれを用いたソフトが多く出てきました。

例えばRAM-DISK。裏RAMを外部記憶装置のように使用するもので、高速なので結構便利でした。もちろん電源を切ってしまうと記憶内容は失われるのですが、リセットをかけるだけでは失われないので、かなり便利だったと記憶しています。(もっとも私の場合は改造FM-8での利用でしたが)

この機能のおかげで、FM-7のソフトをFM-8に移植しようとしたとき、この機能があるがために移植できないということが結構多かったと記憶しています。FM-8でも改造すればこの機能を持たせることが出来たのですが、細かい部分で違いがあったので移植が困難だったはずです。

●汎用拡張スロット装備

これもFM-8とは大きく異なる点です。FM-8では機能を拡張しようとすると、Z80カード、漢字ROM、バブルホルダを除いては、本体背面にある拡張コネクタを使用する必要がありました。ここには拡張インタフェースボックス(正確な名前は忘れました)を接続することが出来たのですが、なにしろビジネス向けのマシンだけあって、GPIBや拡張RS-232Cボードなどとてもじゃないが一般人が買うようなものはありませんでした。(FM-8用を入手したので、そのうちに写真を公開します。)

普通の人が使える唯一の拡張機器はフロッピーディスクインタフェースでした。

ところが(前置きが長いですが)、FM-7では汎用(と言ってもFM-7シリーズ専用)の拡張スロットが装備されていました。当初はここに漢字ROM、RS-232C、フロッピーディスクインタフェース等位しか(普通の人が使うものは)用意されていませんでしたが、後にFM音源カード、日本語通信カードなど魅力的な拡張機器が用意されました。

ちなみに、Z80カードは別に専用スロットが用意されていました。

ただ、2スロットしか用意されていなかったため、当時の人は拡張に苦労したようです。(拡張スロットが3個あるように見えるのはそのうち一つがZ80カード用だからです。)

●Z80カード専用スロット

FM-8にもZ80カードを拡張するためのコネクタが存在しましたが、FM-7になって形状が変わりました。電気的な差異についてはI/O別冊の活用研究を眺める限りは無いと思います。

このスロット文字通りZ80カード用で、これを使うとCP/Mが利用できました。ちなみにCP/MはZ80カードに付属していたと思います。ほとんどのユーザには無用の長物でしかなかったのですが、後にOh!FM誌上で画期的なハードウェアが発表されます。これが63C09カードです。63c09カードが発表された頃にはすでにFM-77AVも世に出ていたはずですが、Z80カードがほとんど売れなかったからか77AVからこのスロットが無くなっているので、このカードは利用できず悔しい思いをした人もいるはずです。(そういえば、77AVにZ80を載せた記事もI/OかOh!FMにあったはず)

●FM-NEW7

FM-7にはFM-NEW7というものも存在します。FM-NEW7が発売された時はTTL-ICがとても不足していたので、カスタムICで作り直し、価格を下げた\(126,000->\99,800)のがNEW7と言うわけです。もっともF-BASICも改良がされているようで、レベルがちょっと違うようですが、これはFM-7でも出荷時期によってレベルが違うことがあるので大きな差ではないと考えています。

●FM-7の大きな誤算 NEW

NEW

FM-8の廉価版として登場したFM-7は、FM-8が標準で装備していたもののうち当時はほとんど使われない物をばっさり削っていました。そのうちの一つが当時はRS-232Cポートです。これがFM-7の大きな欠点になってしまいました。

当時パソコン通信が好き者の間では静かに浸透していったのですが、FM-7でパソコン通信を行うためには最低でもRS-232Cカードを装着する必要がありました。また、FDDを使用しようとすると、これまた拡張カードを必要とし、漢字ROMを装備するためにも拡張カードが必要でした。後にオプションとして追加されたFM音源も拡張カードだったので、いわゆる一般的なユーザはすぐに拡張スロット不足になったわけです。幸い、FDDはFM-8のように拡張I/Oコネクタを使用することが可能だったわけですが、それでも日本語でパソコン通信を行うためだけで、FM音源を追い出す必要があったわけです。

まぁ、本体が安くても(このスペックで126,000円は一応安かった)結果的に高く付きかねない構成になっていたわけで、敬遠する人も多かったと思います。

オプションで必要な機能を追加していく発想は良かったのですが、スロットの数を読み違えたり、オプションとして切り離す部分を切りすぎてしまったりで、後に致命的な欠点として足を引っ張ることになってしまったのです。

通信に関しては、日本語通信カードで一発逆転を狙ったのかわかりませんが、時期が遅く売れたかどうかは不明です。(私は飛びつきましたが・・・)

●私のマシン UPDATE

UPDATE

私のFM-7は大学に入ってから中古で購入した物です。当時1万円程度で入手したはずです。当時周辺機器は何も持っていませんでしたが、FM-8と共通に使えたFDDを使用して、とりあえず使い始めました。しばらくしてから、FM-7/77用に「日本語通信カード」というもが「新たに」発売されたので、これを購入しました。しばらくは(PC-286VEを購入するまで)、これらを使ってパケット通信(アマチュア無線を使って行うパソコン通信)を楽しみました。

戻る