キング・シャドウは激怒していた。

「アイラム、あのような小娘に貴重なネオシャドウ・ロボを破壊され、みすみす作

戦を水泡に帰するとは何事だ。」

「申し訳ございません。この上は刺客を送り込み、あの者を抹殺致しましょう。」

「おるのか、適任者が。」

「はい。ペーハー・セピア、入れ。」

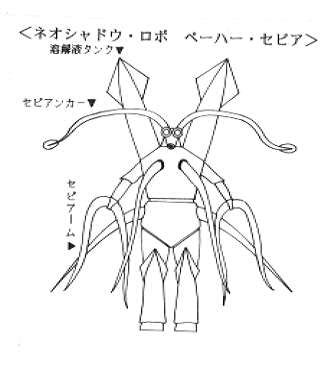

アイラムの声に答えて、ネオシャドウ・ロボ、ペーハー・セピアが姿を現した。

それは両肩からイカの紡錘形の胴体の形をした巨大な突起を二つ上に伸ばし、両腕

や腰からイカの腕状の鞭を生やした重装タイプのロボットだった。その突起の先端は

あまりに高く、注意しなければネオ・シャドウ基地の天井を差し貫いてしまいそうに

見える。怪物はさらに頭にイカの眼球状の丸い両目、そしてイカの漏斗状の口を持ち

、イカの触腕状の触角を頭部部から左右上方に長く伸ばしていた。アイラムが、

「セピアとはラテン語でイカのこと。水陸両用の強襲揚陸戦闘用ロボット、ペーハ

ー・セピアです。」と告げる。

ペーハー・セピアがキング・シャドウに軽く頭を下げ、重そうな体を傾けた。キン

グ・シャドウはつかの間、重心の高そうなその体が自分に向かって倒れてくるのでは

ないかと思った。

その怪物の漏斗状の口が、意外に紳士じみた言葉を発した。

「あの女のことは私にご一任ください。私自身、一度会ってみたい相手でもありま

す故に。」

「ほう、会ってどうする。」と問うキング・シャドウにペーハー・セピアが、

「あることを確かめたく思います。その上で、この腕で。」と、自分の腕を示して

言う。

「仕とめるというのだな。期待する。」とうなずくキング・シャドウの前から、

「答えてご覧にいれましょう。では、これにて。」とペーハー・セピアが退いてい

った。

その怪物の物腰に、アイラムは何か奇妙な既視感のようなものを感じた。キング・

シャドウが不審げにつぶやく。

「奴め、余計なことを考えねばよいが。例えば、ワルダーがそうだったように。」

「やはりそうお感じになりましたか。ご憂慮くださいますな。手は打ってあります。」

アイラムはそう言いながら、心の中で思わずあいづちを打った。確かにペーハー・

セピアの態度は、アイラムの中にあるザダムの記憶に記されたワルダーの様子にどこ

か似ていた。

◇ ◇

万年池。周囲を緑なす山々に取り囲まれ、そこから流れ出る数々の小川を源とする

豊富で清浄な池水をたたえたこの池で、突然多くの魚が池面に浮き、さらに多くの水

生生物が次々死に絶えるという事件が発生した。その万年池のほとりに、一人の少女

がたたずんでいる。

その少女は、マリに他ならなかった。彼女が手にした青い花びらを水に浸すと、そ

の表面がたちまちピンク色に変わる。それを見てマリは小さく息を飲んだ。

<アントシアニンをここまで変色させるなんて…なぜこれ程までpHが下がったの…>

マリは立ち上がり、あたりを一回り見渡した。しかし空は飽くまでも青く、山は飽

くまでも緑。枝揺れの音にも小川のせせらぎにも、何の変わったところもない。

「自然とはいつも一続きに織りなされているはずのもの。池だけがひとり死んでし

まうことはないはず。誰かが作為したとしか…」

「その通りだ、ビジンダー!」

突然、どこからか不気味な声が轟として響き渡った。

自分のかつての名を呼ばれてマリは思わず息を呑み、拳を握りしめて声の主の姿を

探した。だが、地上のどこからもその気配はない。

「俺はここだ、ビジンダー!」と声が轟き、水面が急激に波立ち始めた。

岸近くの水面の一々所がたちまち湧き立って、その中から一体の怪物が上半身を現

わす。それは、ペーハー・セピア以外の何者でもなかった。怪物がたちまち水中から

マリの目の前に全身をあらわにし、池のほとりに這い上がってきた。

「俺はネオシャドウ・ロボ、ペーハー・セピア。」

マリは目の前に迫るその怪物に、一抹の恐れも見せずに問いかけた。

「ネオ・シャドウ?シャドウが蘇ったとでも言うのですか?」

「その通りだ、ビジンダー。お前にとっては懐かしかろう。」

「二度と聞きたくなかった。シャドウという名も、ビジンダーという名も。」

「何だと、お前の名だぞ?」と怪物はいぶかしげに全身の触手や触角を揺すった。

「私は、ビジンダーであることを辞めました。私は永遠にこのマリの姿で生きてい

くさだめのものです。」

「どういうことだ?」と問う怪物だが、マリは答えず、むしろ怒りに満ちて逆に問う。

「そんなことより、どうしてこの池を殺したのですか!」

「そうすればお前が現れると思った。俺はお前に聞きたいことがある。」

「私はあなたに何も言うことはありません。」と言って身構えるマリに怪物は言った。

「どうしても俺とやり合う気か。良かろう、俺も戦闘用ロボットだ。セピアシッド!」

ペーハー・セピアが漏斗状の口から得体の知れない液体を飛ばす。マリが身をかわ

すと、彼女の背後の岩がボロボロに溶けて崩れた。その液体が強酸性であることは間

違いない。

「これで池を…」と驚くマリの心のすきをついて、ペーハーセピアは両腕から、

「セピアーム!」と触手を伸ばし、彼女の手足を捕えようとした。

マリが思い切り高く跳躍して身をかわす。彼女の姿は、そのまま木々の梢の影に隠

れて見えなくなった。ペーハー・セピアが丸い両目を旋回させて、

「どこへ行った?」とマリの姿を探すが、その怪物には彼女の姿は見つけられない。

そして、怪物の足元に突然紫色の花が舞い落ちる。モクレンの花であった。さらに

怪物の頭上から、マリの言葉が降り注ぐ。

「その花の花言葉は自然への愛。美しい自然を死に至らしめるあなたを許すことは

できません!」

ついで樹冠から金色の矢がペーハー・セピアにに注がれ、爆発する。マリは木々の

梢の間を見え隠れしながら、怪物の体の各部に矢を浴びせかけた。だが怪物はびくと

もしない。

「俺の弱点を探しても無駄だ。俺の装甲は完璧だぞ!」

マリはそれならばと地上に舞い降り、ペーハー・セピアに自らの姿を見せ、その回

りを駈け回り、跳び交った。触手を伸ばしてつかみかかり、あるいは溶解液を吐きか

ける怪物だが、マリの素早い動きはその標的に我が身を甘んじさせはしない。しかし

怪物は、

「俺を消耗させる気だろうが、さてどちらが先に力尽きるかな。」と自信満々で叫

んだ。

「…しかしなぜチェンジしない?すればもっと戦えよう!」と、怪物が問いかける。

「さっきも言ったでしょう。私はもうビジンダーではない!」

「しないのではなく、できないのか?」

「光明寺博士が私の良心回路を改造した時、技術的な問題で変身回路をはずさねば

ならなかった。私はマリの姿で除去作業を受けた。」

かつてマリの戦友たる人造人間達を作り出した創造者の名が、彼女の口から漏れた。

「ビジンダーの姿の時はずすこともできたはずだ。」

戦いながら言葉を交わす両者。そして、キング・シャドウとアイラムも基地のモニ

ターでその様子を監視していた。キング・シャドウが眉をひそめる。

「良心回路の改造?」

「いかなるものかはわかりませんが、あるいはマグニチュード・ナマズの敗因に関

係があるかもしれません。」

「なる程…だが戦いながら語り合うあの二体、まさか気心など通じ合わせはしまい

な。」

「ご憂慮なきように。戦闘中のネオシャドウ・ロボの自我は余分な思念をいだかぬ

ように制限されるようプログラムされております。ペーハー・セピアが自由にものを

考えられるのは、もうこの戦いが終わった後だけです。」

「すると、あの娘を倒した時か。」

「あるいは、自分が致命傷を受けた時です。」と、アイラムは冷徹に言うのだった。

「…それでは、私はこの姿を捨てねばならなくなります。」

「良いではないか。ビジンダーの姿の時のほうが強いのだ。」

「強さより、もっと大事なものがあります。」

「何だと!」

「私は、人間達と気がねなく交われるこの姿を選んだ。戦闘ロボットとして優秀で

なくてもいいから、人々との交流の中で人間の心を思いやれるようになりたかったの

です。」

「甘いな。戦いには勝たねばならんのだ。セピアンカー!」とペーハー・セピアが

叫ぶ。

怪物の頭の触角までもが伸びてマリを襲う。両腕を締め上げられた彼女を漏斗が狙

った。

「お前の負けだ。己れの無力を知るがよい!」と、今にも溶解液を吐こうとする怪物。

「そうでしょうか!」

マリがそう叫ぶと共に、彼女の左右のブーツのすそ口から黄金の矢が一本ずつ真上

に飛び出した。二条の矢がセピアンカーに命中し、それらを切断してしまう。触角を

なくしたペーハー・セピアが、

「セピアシッド!」とあわてて溶解液を吐き、マリは右手の裾口から矢を放った。

黄金の矢が飛んで来る溶解液を受けて溶けながら飛び、怪物の肩の突起に突き刺さ

る。矢に付着した溶解液の作用で突起の表面が溶け、穴が開いた。その穴から多量の

溶解液が流れ出し、ペーハー・セピアの体は肩から順に自分自身の溶解液で溶け始め

た。マリが、

「やっぱり、溶解液のタンクか!」と叫び、ペーハー・セピアが体を溶かされながら、

「お、俺の唯一の弱点を!俺の溶解液を利用するとは…」と苦しげに言葉を吐く。

「こうなれば俺の負けだ。だが、これだけは聞いてくれ。俺は、お前が憎い。うら

やましいのだ。人間と同じ姿で、人間と心を交じわせられるお前が。俺も、できるな

らそんな姿に作られたかった…」

その言葉に、マリの瞳の中の敵意がみるみる消えていく。かわって、彼女の顔に驚

きと悲しみの相が浮かんだ。

「…ペーハー・セピア、あなた、私に聞きたかったことって…」

「どうすれば、お前のように…」

そう言って倒れ、言葉を失う怪物、いや、彼。

「待って、行かないで、お願い!」

だがペーハー・セピアの体はみるみる溶け崩れ、もの言わぬ酸化鉄の塊と化してい

った。マリが肩を落とし、唇を震わせ、地面に膝をついて嘆きの言葉を漏らす。

「まったく、無力よ。私の負けだわ、ペーハー・セピア…」

がっくりと崩れる体を辛うじて両手で地面に支え、彼女は叫んだ。

「私は、ビジンダーに過ぎない…戦闘ロボットとしては優秀でも、同じロボットで

あるあなたの心すら思いやってあげられなかった!」