アイラムの立体映像との対決の数日後、ミリは光明寺博士の研究所でマリに小さな物体を差し出した。

「これを、マリさんに預かって欲しいんです。」

それは、もともとマリがミリに渡した、あの良心回路の解除用の鍵に他ならなかった。

「私はかまわないけど、どうして?」とマリに問われ、ミリは、

「自分で持っていると、すごく苦痛なんです。何ていうか、葛藤みたいなものが、いつもつきまとっているみたいで。」と、まるでマリの如くたどたどしく語った。

「そう…でも私が預かるわけにはいかないわ。私にそんな資格があるって、自分で思っていないもの。もっと、自分の生きる道をしっかりと見定めて生きている人の方がふさわしいと思うわよ。」

「でもそんな人、なかなか…」

「みつからないからこそ値打ちがあるんじゃない。じぶんで探すのよ」

マリの言葉に、ミリは素直に従う他なかった。

◇ ◇

ミリが一人で街の中をさまよい歩いている。多くの人々が行き交う路上を、何かを探すが如く…

<マリさんの言うほどの人が、例えばこの街にいるのだろうか…もしいても、見つけ出せるのだろうか。>

ミリには、マリがとても大きな存在に見えていた。それが故に、マリの言うような相手はミリにはこの世にとてもいそうにないと思えるのだった。結果的にはマリがミリを孤独に陥らせているとも言えるのだが、マリにそれがわかろうはずもない。ミリの思いは飢えにも似たものになっていた。そんなミリに、一人の青年が声をかける。

「署名を、お願いします。」

その青年は、手作りのボードにとめられた署名用紙を差し出した。

「名前、ですか?」

「ええ。近くの海岸に原子力発電所ができるというので反対運動をしているんです。こ

の一帯の漁民の皆さんのために。」

彼の他にも数人の仲間たちが、そのあたりで道行く人々を呼び止めては署名を頼んでいた。ミリが署名用紙に大きくカタカナでミリ、とだけ書く。青年は少しばかり面喰らって、

「あの、名字もお願いします。それと、できたら住所も。」

「名字と、住所ですか…実は、ないんです。」とミリが困ってしまうのを見て青年は、

「何か、お困りになるようなことでも?」と問いかけた。

「いえ、ないというのは…」

言いかけてどうにも返事につまり、ミリは追われるようにその場を去るのだった。

◇ ◇

「そうですね。私もだけど、寂しい話ですね。」

光明寺博士の研究所にいたマリは、戻ってきたミリからその話を聞いて苦笑した。

「でも、ああいうことをしている人って、きっと堅く信じられるものがあるのでしょうね。とても、頼もしく思えます。」とミリが言うと、傍らで聞いていた光明寺博士が、

「それは、いろいろだろうけどね。そういうことなら、私の名字と研究所の住所を提供しよう。なにしろ君達は大事な実験材料なのだからね。」と告げるのだった。

◇ ◇

ミリはすぐに再び街に出た。あの青年に会った場所に向かう彼女だが、そこにはもう青年の姿はなかった。ミリは次々と通りかかる人々に彼の行方を聞いてまわった。

「あの、ここで署名をしていた人達をご存知ありませんか?」

「原子力発電所のことで署名をしていた人達なんですけど。」

「どこへ行けば会えるか、ご存知ないですか?」

人々は皆、首を横に振って行き過ぎるばかりだった。しかしそれでも尋ね続けるミリの

根気のよさには、マリに匹敵するものがあった。

「あの、原子力発電所のことで…」

「ああ、知ってるよ。」と答える者がついに現れて、顔をほころばせるミリだが、

「俺は賛成だね。だって電気がなけりゃ暮らせないだろ。」

がっかりするミリの前から、その男はどこかへ立ち去ってしまった。

仕方なくまた通る人々をつかまえ始めるミリ。しかし彼らの行方を知る者はなく、ミリは途方に暮れてしまった。

すると、一輪のスノ−ドロップの花が彼女の肩先にどこからか舞い落ちて来た。続いて彼女の背後からマリが姿を現わす。

「その花の花言葉は忍耐、そして希望です。」

「マリさん…」

「今、調べてきました。その人達は海辺の反対小屋にいます。」

その言葉を聞いて、ミリは礼を言うのもそこそこに、海岸に向けて駈け出した。

◇ ◇

その小屋は、開けた海岸にぽつりと立っていたので、すぐに場所がわかった。ミリが、 「ご免ください!」と勢いよく扉を開けると、粗末な小屋の壁が揺れた。

中にいた数人の男女が一斉に振り向き、ミリの顔を見た。一瞬たじろぐ彼女だが、 「ああ、あの時の。」と、中に混じっていた例の青年がすぐに彼女に声をかけた。

「はい、署名をさせていただきに来ました。」と、嬉しそうにミリが答えると彼は、 「そ、それはどうも、わざわざ…」と、呆気にとられたように言うのだった。

◇ ◇

研究所に戻って、ミリは光明寺博士に問い尋ねた。

「博士、原子力発電って、本当に必要なんでしょうか。」

「うむ…いずれ人類は第二種永久機関を完全に使いこなせるようになるとは思うが…」

「第二種永久機関?」

「たとえば、太陽電池がそうだよ。自然界に半永久的に存在するエネルギ−を取り出して動くものだ。我々はいろいろな条件に制約されて、まだ少ししかそれを使えない。」

「第二種ということは、第一種永久機関というものもあるのですか。」

「歴史的には、検討されたことがある。例えば水車でポンプを回転させて、汲み上げた水でその水車を回し続けられれば、私達は無限の動力を得たことになる訳だけれど、そんなことが不可能なのは今や明らかだね。」

「無限のエネルギ−など、この世には存在しないということですね。」

「そこまでは、どうかな。私達は確かに無から有は作れない。しかし、我々には精神というものもあるんだ。生物機械論的な見方だけからでは説明のつかないものを、生物という生存機械は進化の過程で作り出してきた。さらにそれは電子頭脳、あるいは良心回路の開発によって科学技術的にシュミレ−トされてきてさえいる。少なくとも私は君やマリ君に心を見出している。だから私は少しは元気で暮らしていられる、と思っているんだ。」

「まさか、心がエネルギ−に変わり得るとでも、おっしゃるのですか。」

「良心回路は電気エネルギ−から心を生み出したじゃないかね。そんなことすら可能なのが、この世界ならばね。」

「私には、すぐにそうは思えません。私の心が動かせるのは、私の体だけです。」

「マリ君を見たまえ。彼女の不完全な心が、むしろその不完全さゆえに、どれ程の人の心を動かして来たことか。いつか君にも、できるようになる。」

「いつか、私にも…」

「行ってあげなさい。君の助けを欲しがっている人達がいる。」と言われてミリは、

「はい!」と弾かれたように飛び出して行った。

すると、マリが隣の部屋から姿を現して、

「教育的配慮、ですね。」と言った。

「どうかな、それだけにしてはよいデ−タが取れそうな勢いだったじゃないか。」

「それが、光明寺博士流の教育的配慮なのでしょう。」

「君も行ってあげなさい。君には君の配慮のしかたがあるだろう。」

「え、ええ…」と出ていくマリだが、彼女もどこか嬉しそうではあった。

「やれやれ、ここは脳天気の集団なのかね。」と苦笑する光明寺博士だった。

◇ ◇

その頃、ネオ・シャドウ基地ではキング・シャドウがアイラムに、

「アイラム、例の原子力発電所の着工の目処がいまだに立っていないというのはどういうことだ。」といたく不機嫌そうに問いただしていた。

「はい、反対グル−プの運動が障害になっているようです。」

「そんなものは叩き潰せ。発電所完成のあかつきには、その地下に我々が秘密基地を作り上げ、莫大なエネルギ−を盗み取る計画なのだ。さらに、いざとなれば人工的に炉心溶融を起こして周囲の人間どもを根絶できる。たまには人間どもの手助けもしてやれ。」

「はい、早速ネオ・シャドウロボ、アンペア・クラゲを派遣いたします。」

「うむ、しかしお前の妹にあたるアイリムが邪魔をしてきた場合はどうなるのだ。」

「それは、お尋ねになるまでもなきこと。妹とて容赦など致しません。」

アイラムの、いかにもネオ・シャドウらしい答えに、キング・シャドウは大いに満足そうだった。

◇ ◇

反対小屋のある海岸に、海中から接近する直径2メートル程の円盤型のメカニズムがあった。それは上部にもう1基の小型円盤を備え、下面に4本の触手を生やしている。海中から高速で飛び出し、海岸線を一気に跳び越えて、小屋の前で周囲を威圧するかのようにホバリングで空中停止したその円盤に気づいて、グループの一同が小屋から出てくる。

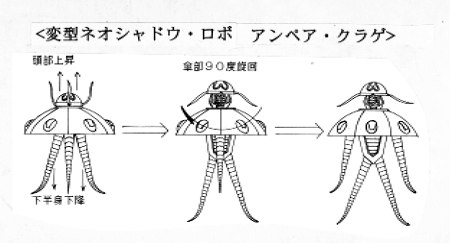

「何だあれは?」と誰かが叫び、彼らの目前でその円盤は変形を開始した。

円盤部分の下部にロッド式に腰部が延び出て、四本の触手のうちそれに付随していた向かい合う一対が両足になる。円盤部分が水平に九十度旋回して胸部になり、それに付随していた一対の触手が両腕になった。同時に上部の小型円盤が上にスライドしてその下から醜怪な顔が現われる。人型に近い姿になったそのネオシャドウ・ロボはグループの一同に、 「ネオシャドウ・ロボ、アンペア・クラゲ!」と名乗り、襲いかかった。

アンペア・クラゲの迫る小屋を守ろうと、青年達が立ち向かおうとするが、さりとて抵抗する術はない。彼らは怪物を包囲しながらも、一歩も近づけずにいた。

「どうした、いくじなしどもが。」とせせら笑うアンペア・クラゲに、

「この野郎!」と、ついに仲間の一人が跳びかかっていったが、怪物は強大な触手で、

「アンペア−ム!」と、いとも簡単に彼を殴り倒してしまった。

女性のメンバ−が悲鳴を上げ、仲間達がのびてしまった彼を助け起こすと、怪物が、

「アンペア・クラッシャ−!」とロケット弾を小屋めがけて発射し、火の手が上がる。

「署名用紙を、あれだけは!」

仲間の制止を振り切って、例の青年が小屋の中に跳び込んだ。

小屋を包んで炎が燃え上がった。怪物が両腕の大きな触手を振り上げて、

「馬鹿な、命知らずめが!」とあざけり笑ったが、その時異変が起こった。

赤い不思議なオーロラが天空に突如として現れる。その中から星が降り、地面に達するや色とりどりの花々が咲き乱れた。その中央部から、人造人間アイリムが飛び出す!

「アイ・リキッド!」と、彼女が両手の先から消化液を噴射し、炎を消し止める。

青年が、署名用紙を抱きかかえて脱出した。怒った怪物がアイリムに触手を巻きつけ、

「俺の邪魔をしたな。たとえアイラム様の妹とて許さぬ!」と高圧電流を流す。

「私の体内の核爆弾が、爆発してもいいのか!」と苦しみつつも訴えるアイリム。

「望むところだ。強力に自我支配された俺にそんな脅しが効くものか。」

アイリムに危機が迫った。だがそこに、一条の金色の矢がどこからか射かけられる。その矢が触手に突き刺さり、爆発し、アイリムを解放した。アイリムがすかさず、

「アイリング!」と胸部からレーザー光線を発射し、アンペア・クラゲに浴びせる。

怪物は心臓部を完全に破壊され、煙を吐きながら崩れるように海岸に倒れ、停止した。

<マリさん、ありがとう…>と、彼女は姿を見せぬマリに心ひそかにつぶやいた。

「あの、一体あなたは…それに、今の怪物は…」と、おそるおそる問いかける青年に、

「私の名はアイリム。今の怪物と同じロボットです。」と、彼女がきっぱりと答える。

「ロボット…」と驚く青年に、アイリムはスイセンの花を差し出し、

「この花の花言葉は、尊敬です。では。」と、花々の中に飛び込んで姿を消した。

花々は一塊の星となってオ−ロラの中に消え、オ−ロラもまた消えてゆく。あとには青空のスカイブル−だけが残った。

◇ ◇

<アンペア・クラゲか。せっかく自我を持って生まれて来たのに…>

青年や彼の仲間たちが姿を消した後で、マリが海岸に姿を現わし、くすぶり燃えているネオシャドウ・ロボの残骸を見ながら、人知れず嘆いた。青年を助けることができてどこかで喜んでいるであろうミリに、かつての自分を見出しながら。

◇ ◇

その頃キング・シャドウは、ネオ・シャドウ本部基地の地下深くにいた。元々この基地は地下に作られているのだが、その中でも今彼がいるのは、最も深部にある最下層エリアである。そこには何体もの、通常のタイプとは体色の異なる、特殊なネオ・シャドウマンの姿があった。極めて広い空間になっているそのエリアには、見上げるような巨大なメカニズムがいくつも並んでおり、何体もの特殊型ネオ・シャドウマンが、様々な工具を携えてそれらのメカニズムの調整作業についている。それらは全部組み合わさった時、とてつもなく大きなものになるようであった。

黒衣の首領は、 「最終組み立ての段階まで、あと一歩だな。アイラムがこれを見たら、どんな顔をすることか。」とつぶやいて、それらの “部品”を一つ一つ確認するように眺めまわった。

そのメカニズムの一つは、古代日本の遺物の一つである、遮光器土偶の頭部の形をしていた。その左右に並んだ大きな丸い目が、眠っているように閉じられている。それは見方によっては胎児の眼球のようにも見え、邪悪な目覚めを待ち焦がれる無意識下の欲望を感じさせていた。