マリはその日、電子頭脳から定期的に記憶のコピーをとられるために光明寺博士の研究所を訪れた。それは研究の実行者である博士にとっても、その研究を通じて人々に少しでも役立ちたいマリ自身にとっても重要な仕事である。しかし博士はマリが姿を見せるなり、彼女に不思議な電文を手渡した。それには、あわてて打ったらしいごく短い文章が、次のように書きとめられていた。

[ネオ・シャドウ基地より脱出したい。救助を乞う。

ネオシャドウ・ロボ カラット・モール ギンバレー基地]

「ギンバレー基地…」

「知っているのかね?」

「オーストラリアの砂漠地帯にある旧シャドウのダイヤモンド採掘基地です。ビッグ・シャドウにとっては有力な財源の一部でしたから、キング・シャドウが続けて使用していたとしても不思議はありません。」

人造人間イチローやマリ達の活躍によって本部基地が大爆発を起こし、かつてのシャドウはひとまず壊滅した。世界各地に存在していた多くの支部基地も、大部分は原理不明の連鎖反応によって爆砕したが、イチローとその弟であるジローはそのうちいくつかが残存している可能性があると考えて、今は世界各地を手分けしながら調べ回っている。元来シャドウの一員であったマリはそれらの基地の所在についてもかなりの情報を知っており、本来ならばその役割に適した存在なのだが、光明寺博士の研究のために、彼女だけは日本にとどまっていた。しかし、彼女はイチロー達だけでは最小の大陸であるオーストラリアにまでは手が回らないことも理解していた。

「行ってみるかね。十中八、九罠だろうが。」と光明寺博士が言うと、

「私は今まであまりにも多くのネオシャドウ・ロボを破壊してきました。私自身、元をただせばシャドウで作られたロボットだというのに。」と、マリ。

「今さら止めはせんが、無理はしないでくれよ。君は貴重な研究材料なんだからね。」

「これだから、人の本音というのは聞きたくありませんね。」と言われて博士は、

「よし、行き帰りの便は私が手配しよう。良いデータをな。」と笑ってみせるのだった。

◇ ◇

ネオ・シャドウ本部基地で、キング・シャドウがアイラムを問い詰めていた。

「アイラム、ギンバレー基地のダイヤモンド採掘用ネオシャドウ・ロボ、カラット・モールが重大な裏切りを犯したというではないか。」

「はい。今頃はあの娘が赤道を越えていることでしょう。」

「採掘器がわりに有自我型ネオシャドウ・ロボなど使うからだ。裏切り者は処刑したのだろうな。」

「恐れながら、カラット・モールに記憶されたダイヤ採掘のケース・スタディは他にコピーがありません。複写を終えるまでしばらくご猶予を。」

「そうか。わしとて財源は欲しい。ギンバレー基地の警戒は怠るな。」

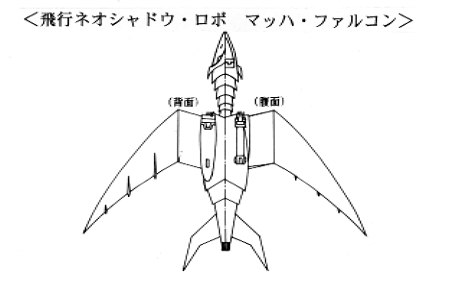

「はっ、只今マッハ・ファルコンをその任に当たらせております。」

「なる程、あれなら二重、三重の手の打ちようがある。面白い。」とキング・シャドウ。

黒衣の男は、首領の座の上で満足げに笑っていた。

◇ ◇

オーストラリアの中央部から西部にかけて、この大陸の大半を占めて広がる大砂漠地帯は、全世界で最も人口密度の低い地域の一つである。そこは生存に水を必要とする人間や多くの動植物にとっては生活の極めて難しい場所ではあるが、逆に水のいらない者が人の目に触れずに活動するには絶好の場所であり、貴金属やウラニウムなどの様々な地下資源

にも恵まれた地域である。

その見渡す限りの砂の大海原の一角に、小山程もある巨大な一枚岩がポツンと浮かんでいた。それこそが、ネオ・シャドウのギンバレー秘密採掘基地である。その一枚岩の麓に、廃坑に見せかけて作られた基地の入り口があった。

その入り口に、遠目にはスカイブルーの小さな影を岩山の凹凸の間に見え隠れさせながら、マリが忍び寄っていく。地上には見たところ見張りの姿はなかった。彼女が右のこめかみを圧して周囲を見回すと、ピンクの光もスカイブルーの光も地上には見えない。マリは有自我型ネオシャドウ・ロボの不在を知って、ひとまず安心した。

だが、そんなマリに上空から何者かの影が迫った。彼女が、

「空か!」と見上げる視線の先に、ピンク色の怪鳥が急降下して来るのが見えた。

左のこめかみを圧して良心スコ−プを OFF にし、ブラウスの袖から一振りの矢を放つマリに、鳥型のネオシャドウ・ロボ、マッハ・ファルコンが襲いかかる。その機械仕掛けの怪鳥は、射られた矢をものともせず弾き返し、地上のマリに、 「マッハ・ファイヤー!」と口から高熱の火炎を吐きかけてきた。

マリが左に右に跳躍し、火炎攻撃を避ける。彼女が岩陰に跳び込むと、怪鳥はその上を高速で飛び過ぎ、円弧を描いて舞い戻り、その岩陰を狙った。だがそこにマリの姿はなく、

「どこへ行った?」とマッハ・ファルコンは鋭い目で懸命に地上に彼女の姿を求めた。

「私はここよ!」と、怪鳥のすぐ耳元でマリの声がする。

マリはいつの間にか、体に触覚のないマッハ・ファルコンの背中の上にいた。怪鳥は驚いて、首筋にしがみついたマリを、左右に旋回し、宙返りをし、ふり落とそうとするが、懸命にとりついたマリは離れない。

「私を振り落とそうとしても無駄よ!」と叫ぶマリだが、マッハ・ファルコンは、 「そうかな?」と背中に装備されていた逆噴射バーニアをいきなり全開にした。

怪鳥が急激に減速し、ほとんど空中停止してしまう。その体から、マリは前方へと激しい勢いで放り出されてしまった。彼女が身を宙に翻して、辛うじて地面に降り立つ。降りたのが砂漠の砂の上だったのが幸いで、岩の上ならショックで半壊していただろう。マリはすかさず目の前の基地入口まで走った。

ネオ・シャドウ本部基地で、黒衣の首領がその様子をモニターで見て言った。

「アイラム、あのままでは基地の中に突入されてしまうではないか。」

「大丈夫です。基地の入口にも仕掛けがございますので。」と、アイラム。

マリは怪鳥の襲撃から逃れて入口に跳び込んだと思いきや、たちまちそこに張り巡らされていた見えない光の罠に引っかかってしまった。赤外線センサーである。たちまち正面に据えられた数々のブラスターから、熱線の雨がマリに向かって浴びせかけられた。マリは突作に頭上のリフトに跳びついて難を逃れるが、今度はそのリフトが出口に向かって猛然と滑走し始める。彼女の体は、あっという間に再び外に投げ出されてしまった。

「どうだ、俺からは逃れられん!」と、先刻の怪鳥がマリめがけて急降下してきた。

「必殺、マッハ・ファイナル!」とマッハ・ファルコンが急加速しながら火を吐く。

その炎が後方になびき、怪鳥の全体が火炎に包まれ、さながら火の鳥と化する。マリが横に跳ねてやり過ごすと、マッハ・ファルコンは逆噴射バーニアを使った方向転換ですぐに向き直り、再突入をかけてきた。二度、三度と身をかわすマリだが、彼女の体は徐々にふらつき始める。火の鳥から機械仕掛けの怪鳥の姿に戻ったマッハ・ファルコンが、

「どうだ、かわすだけではそういつまでももつまい!」と叫んだ。

マリは一計を案じて基地と怪鳥の間に立った。彼女が空中から特攻をかけて来る相手に、 <今だ!>と二本の矢を射かけ、次の瞬間には、彼女の体は敵の軸線から逃れていた。

矢は正確に逆噴射ブースターを射抜き、機動性を失ったマッハ・ファルコンは、たちまち基地の入口に突っ込んでしまう。怪鳥は味方の赤外線センサーに感知され、ブラスターを浴びてしまった。その体が蜂の巣になりながら、奥のブラスター砲座に激突し、破壊してしまう。マリが基地の入り口に跳び込むと、マッハファルコンは両翼をはじめ全身各所を損傷し、あお向けになったまま虫の息になっていた。瀕死の怪鳥がたどたどしく、

「俺の、負けだ。頼む、とどめを、刺してくれ。」と哀願するが、マリは、

「私にはあなたの命まで奪うつもりはありません。」と告げた。

「飛ぶために、生まれた、俺は、翼を、なくしては、生きて、いけん…」

マリは、まるであえぐような彼のうめき声に、本当はうしろ髪を引かれる思いだった。

だが事態は急がれる。マリには、ネオ・シャドウが彼女の侵入を知って、カラット・モールの処刑を急ぐのではないかという心配があった。マリがマッハ・ファルコンに背を向け、基地の奥へ走り出そうとする。

その時、彼女の背後で堅い金属がひび割れ、はり裂ける音がした。ぎくりと彼女が振り向くと、マッハ・ファルコンの厚い胸板の表面に卵殻の如くひびが入り、その胸部が砕けていく。マッハ・ファルコンがたちまち絶命し、その胸の中から、長い首の先にこれも長い、グロテスクに湾曲した頭部を持った怪物が鎌首を突き出してもたげた。その怪物がス

ルスルとヘビのような全身を現わし、口を開けると、その中に鋭い牙を生やしたもうひとつの顎が見える。それは、マリがこれまでに見てきたロボットのどれよりも醜怪な姿の怪物であった。新たに出現したその小型怪物ロボットは、奇怪な口で名乗りを上げた。

「俺はネオシャドウ・ロボ、パ−セク・エイリアン!」

怪物は胴体をS字状にゆっくりと曲げ、急に伸ばしてマリに飛びつき、巻きついた。

「パ−セク・エレキ!」と、その全身から高圧放電が行われる。

マリはあまりにも意外な展開に対応することができず、あっという間に失神して、その場に倒れてしまうのだった。

◇ ◇

意識を取り戻した時、マリは牢獄の中にいた。彼女が身を起こすと、番兵の姿はない。

マリはすぐに目を閉じ、自分の全身各所に順番に意識を集中させた。マッハ・ファルコンとの戦闘やパーセク・エイリアンの高圧放電によって重大な損傷を受けていないかどうか、気を失っている間に体の一部を改造されたりはしていないかの確認である。幸いにも大きな損傷や、改造を施された形跡は発見されなかった。

マリがほっと安堵のため息をつくと、向かいにある別の鉄格子の奥の、異様なほどに暗い空間から声がした。

「目が覚めたかい?」

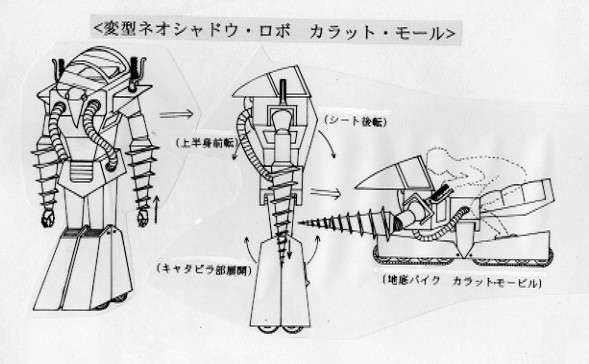

マリが目を凝らし、自分の光学系統の感度調整を行なうと、その暗闇の中に、両手の前腕部がドリルになっていて、その先に指のある手首をつけた、作業用らしいネオシャドウ

・ロボの姿があった。その胸部の上には航空機の風防のようなガラス張り状のパーツが備わっているだけで、頭部が見当たらない。

「あなたがカラット・モ−ルですね。」とマリが問うと、そのロボットは、

「そうだ。よく来てくれたと言いたいところだが。」と体のどこからか答えた。

よく見ると、カラット・モールの箱形の胸部の前面には、小動物の頭部を埋め込んだよ

うな小さな顔があった。その左右には、小さな丸い目が一つずつ備わっている。

うな小さな顔があった。その左右には、小さな丸い目が一つずつ備わっている。「焦らないで、脱出の機会を待ちましょう。」とマリが言うと、カラット・モールは、 「しかし、俺はもうすぐ処刑されてしまう。この頭からダイヤ採掘のケーススタディのコピーだけをとられてな。」と、どこにあるのか不明な口で、吐き捨てるように言った。

◇ ◇

それからしばらくして、一体のネオ・シャドウマンの胴体に巻きついて、その肩の上に鎌首をもたげたパーセク・エイリアンが、基地の一角にある処刑室で命令を下していた。

「準備はできた。カラット・モールを連行してこい。」

◇ ◇

その命令を受けた二名のネオ・シャドウマンが、マリ達の前にやって来た。

だが、マリは牢の中で、気絶していた時のままの姿勢で倒れていた。彼女を一瞥して、二名のネオ・シャドウマンはカラット・モールの牢の鍵を開ける。そのうち一名が、

「時間だ。来い。」と言ったが早いか、

「うっ!」と悶絶し、ばったり倒れて動かなくなってしまった。

仲間の異変に気づく間もなく、もう一体も倒れてしまう。両者の背中には、マリが鉄格子のすき間から射た矢が深々と刺さっていた。気絶したふりをしていたのをやめて起き上

がっていたマリを、カラット・モールが倒れたネオ・シャドウマンから奪った鍵で解放する。マリは頭で、カラット・モールは上半身全体で、相手に軽くうなづき合った。

マリはカラット・モールに続いて、薄暗い基地の中を駈け出した。後方で警報ブザ−が鳴り響き、ネオ・シャドウマンの追って来る音がする。二人はすぐに、やはり薄暗い採掘現場に出た。カラット・モ−ルは前かがみになって変形し、両足の下腿部を前後に割ってキャタピラを出し、人がまたがって乗ることのできるバイク状の形態になった。その状態、カラット・モービルの車体のどこからか、カラット・モールの声がする。

「俺に乗れ。マッハ・ファルコンさえいなければ、俺は自力で地上に出られる!」

ネオ・シャドウマンが採掘現場になだれ込み、機銃の一斉掃射を始めた。だが間一髪、マリの乗ったカラット・モ−ビルはまたたく間に基地の壁に穴を開け、地中に脱出する。

パーセク・エイリアンが、ネオ・シャドウマンに巻きついた状態でそこに到着した。

「ええい、役に立たん者どもめ。後は俺が追う!」

パーセク・エイリアンは、直ちに部下の体から離れ、長い体を蛇行させて、カラット・モービルの残したトンネルの中に入って行った。

◇ ◇

カラット・モービルが、カラット・モールの手首を収納して円錐形の先端部をかわりに出した両手のドリルを前に突き出し、高速回転させて地中を掘り進んで行く。その車体は、マリを乗せたまま仰角を一杯にとって、地上へと爆進して行った。その“背中”に乗ったマリの顔の前には、カラット・モールの胸部の上にあった風防状の透明パーツが位置し、まさに風防として機能している。

マリはその風防の下、カラット・モールの背中にあたる部分についた小さなランプが小刻みに点滅するのに気がついた。その点滅の間隔は一定ではなく、かといってまったくでたらめでもなく、どこか意味ありげに変化していた。ほどなく彼女は、それが通信のための光信号であることに気づいた。ドリルが岩盤を掘削する激しい音と振動で、音声による会話ができないため、カラット・モールが光信号で語りかけているのだ。マリにはそれは、

<地上はまだなのか、地上はまだなのか…>と解読できた。

<もうすぐですよ、カラット・モール。>

マリの瞳の奥が、やはり小さな光を放った。本来シャドウで作られたマリとネオ・シャドウのカラット・モールには、同じ暗号コードによる交信機能が備わっていたのだ。

<ああ、でも地上とは一体どんな所なんだ?>と聞かれ、マリは意外そうな顔を見せ、 <知らないのですか?>と目の奥の小さな光を小刻みに点滅させて問いかけた。

<俺は暗い地底で作られて、ずっと真っ暗な地中でダイヤばかり掘ってきた。>

<そうですか…地上って、いやなことも沢山あるけれど、ものを考えながら生きていくにはよい所です。でも、地上すら知らなくて、よくネオ・シャドウを抜け出す気になりましたね。>

<あんたがそう言うのかい。おかしいぜ。>

<そうですね。私だってそれほどものがわかってシャドウを抜けたのではなかったですからね。>

<俺にもこれからいろいろ見えてくるんだろうな。この小さな目でどこまで見えるか、楽しみだ。まずは、空ってやつからだな。どんな色をしているんだ?>

<それは…>とマリがうっとりした表情で “語り”始める。

だが、彼女達の後ろには、追っ手も迫っていた。蛇のような姿のパーセク・エイリアンが、掘り出されてくる土砂や岩片の流れの中を掻き分けるようにしてくねり進んでいく。

「馬鹿め、自分の弱点も知らずに。」と、その怪物が怪しげにつぶやいた。

<これを受け取ってくれ。俺の気持ちだ。>

カラット・モールの“声”がささやいた。マリの手元に位置していたカラット・モービルのツールケースが開き、さらにカラット・モールが告げる。

<俺の掘った中では一番大きな奴だ。今まで体の中に隠してたんだ。>

そこには、マリが見たこともないような大きなダイヤの原石が入っていた。

そして、ついに地上に飛び出すカラット・モービル。だがその途端、マリはカラット・モービルから乱暴に振り落とされた。彼女が顔を上げると、カラット・モービルは一瞬にしてロボット形態に戻り、カラット・モールが地面の上で苦しみのたうち回る。そのボディのどこからか、悲痛な叫びが上がり、何もできないマリの目の前でカラット・モールが、

「まぶしい!目が潰れる…空が、空が、まぶしすぎる!」と絶叫した。

たちまちカラット・モールの小さな頭が爆発し、頭部を失った彼は砂漠の砂の上に倒れたまま、もの言わぬ残骸と化してしまった。

「カラット、モール…」

そう言ったきり言葉をなくし、その場に立ちすくむだけが、マリの示し得た唯一の反応だった。そこに背後から不気味な声が響く。

「どうだ、悲劇の味は。自ら起こしたものならば、その味わいも格別のものがあろう。」

パーセク・エイリアンがトンネルの出口から頭を出し、わけ知り顔でそう言い、さらに、顔のほとんどを占める大単眼を光らせて告げた。

「お前は空を奪ってはいけない者から空を奪い、空を与えてはいけない者に空を与えた。何と残酷無比な心優しさであることか。」

マリは震える指で右のこめかみを押した。純粋なピンクの自我をパーセク・エイリアンの頭部に見出して、彼女は言った。

「私にはあなたの完全な悪しきあり方が見える。あなたこそ、真の悪魔のロボット。」

「ほう、その通りだ。便利な目を持つ。ならば俺の言いたいこともわかるだろう。」

「確かに、あなたのいう通りかもしれない。無知はいつも悲劇を呼んでしまうから。」

「無知ではない。無自覚なのだよ。その目を持つお前に無知を名乗る資格などありはし

ない。そして無自覚ほど怖いものはないのだ。無知への責任転嫁はお前が悪魔のロボットであることの証拠だ。俺とお前、果たしてどこが違う。」

マリは、パーセク・エイリアンの圧倒的な説得力に今にも押しつぶされそうだった。

「お前は偽善の暗闇の中で育った哀れな機械。真実のまぶしさには耐えられまい。」

「あなたの目的はわかっている。そんな体ではまともに戦えないからまず精神戦で…」

「まだ見えぬと言うのか、あき盲めが!」と怪物はトンネルから飛び出した。

途端にその尾はマリの放った矢で差し貫かれ、地面に釘づけにされた。だが怪物は長い尾を自切して頭部だけになり、平気な顔で、

「これで俺から自由を奪ったつもりか!」と飛行してみせた。

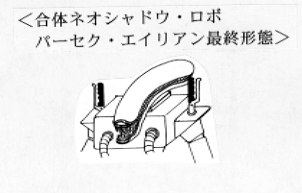

すると、倒れたままだったカラット・モールの体から頭部の残骸と風防が強制排除され、かわりにパーセク・エイリアンの頭部がドッキングした。胴体を得て立ち上がる、パーセク・エイリアン最終形態!二本足の怪物が勝ち誇って、じりじりとマリに迫る。

「俺の戦闘プログラムとカラット・モールのパワーが一つになった以上、俺こそ最強のネオシャドウ・ロボだ!」と、怪物が両腕のドリルを高速回転させて襲いかかってくる。

「俺の戦闘プログラムとカラット・モールのパワーが一つになった以上、俺こそ最強のネオシャドウ・ロボだ!」と、怪物が両腕のドリルを高速回転させて襲いかかってくる。素早い動きで避けるマリだが、カラット・モールの失われた頭部のかわりに、パーセク・エイリアンの胸部前面に小型のロケットランチャーがせり出してきた。

「ネオシャドウ・ロケッター!」

その胸部から、超小型ロケット弾が連射された。マリは素早い動きで直撃を免れたものの、彼女の姿ははたちまち砂煙の中に消えてしまう。その中からマリが抜け出ると、今度は怪物の姿が消えていた。彼女が右のこめかみを、

「良心スコープ!」と圧し、地中にいるに違いないパーセク・エイリアンを探索する。

マリの足元にピンク色の像が見えた。次の瞬間、彼女がすばやく跳躍して危うく離れ去ると、今まで立っていた所に地下から超小型ロケット弾の一斉射撃が放たれ、大爆発が起こった。ついでその爆煙の中、地中から身を躍らせたパーセク・エイリアンが、再び両手のドリルを突きつけてマリに迫ってくる。激しく唸りを上げる二基の高速回転衝角に左右交互に攻め立てられて、さしものマリも背後の岩壁に追い込まれ、追いつめられていった。パーセク・エイリアンはついに一歩も退けなくなる彼女の胸めがけて、

「死ね!」と右腕のドリルの先端を突き立てた。

だが、その先端はマリの体に当たった途端、なぜかかん高い音を立てて弾き返され、脆くも折れてしまう。マリはとっさにその先端を手にして、相手の単眼に突き刺した。

「ギャアアアアッ!」

怪物がその破片を両手で引き抜こうとして引き抜けず、悶え苦しむ。その体から後方に跳び離れた彼女が、運良く懐中に入れていた、地球上で最も硬い物質を取り出した。

それは、今やカラット・モールの形見となったダイヤの原石であった。パーセク・エイリアンが、

「俺の最大の、唯一の急所を…」とうめき苦しんだあげく、爆発を遂げる。

ネオ・シャドウ本部基地で、その様子をモニター画面で見ていたキング・シャドウが、

「ギンバレー基地を爆破しろ、あの娘もろともだ!」と、アイラムに命じた。

次の瞬間、ギンバレー基地を構成する岩壁が大爆発を起こした。巨大な火柱が天高く吹き上げ、地上のあらゆる物がたちまち爆風になぎ倒され、吹き飛ばされた。

爆煙がやむと、きらきらと輝く細かな物体の雨が降ってきた。それは、カラット・モールが生前掘り出していた大量のダイヤモンドの原石の破片に他ならなかった。 やがて、崩れて折り重なる岩石の真下から、傷だらけになったマリが姿を見せた。カラット・モールの残した穴に跳び込んで、爆風を避けていたのだ。

瓦礫の上に、倒れ果てていったネオシャドウ・ロボ達の魂に捧げるように、一輪のアネモネの花が開く。その花言葉は、忍耐。そしてマリは少しずつ顔を上げて、凡人には信じられないような言葉を、悲しげにつぶやいた。

「倒してしまいたくはなかった…耳に痛いことを言ってくれる相手ほど、私達は大切にしなくてはならないのに。」