緑沼市。大都市圏と隔離されて、豊かな自然の中に島のように浮かぶこの小さな地

方都市を突然悲劇が襲ったのは、折しも人々がもうそろそろ正午かと、時報を気にし

始めていた時だった。皮肉にも、季節は春。平和と安寧の中でうたた寝でもしたくな

るような光景は、もしそこに詩人でもいたら天使の訪れさえ予感させていたかもしれ

ない。

人々が最初に感じたのは静寂だった。どんな静かな街にも多少の物音はある。だが

その時人々が感じたのは、まったく何の音もない、あたかも死という言葉を絵に描い

たような静けさだった。そして次に彼らが見たのは、公園の木立ちや森の木々から一

勢に飛び立つ、ごま粒の如き鳩の群れ、そして大地の底から轟き駆け上がる鈍くも激

しい地鳴り…。

「来た!」

街中の人間がそう思った。マグニチュード九.八の直下型大地震が、緑沼市全域を

襲ったのである。あらゆる建物が崩壊し、大地はズタズタに引き裂かれ、人々の生活

は根こそぎ破壊された。時刻が時刻だけに、街中で火の手が上がったのは言うまでも

ない。

数え切れない炎の一部が、一軒の民家を襲っていた。家の中には、まだ男の子が一

人取り残されている。その子は片足を倒れた柱に挟まれており、火はすぐ近くまで迫

っていた。

「父さん!」とその子が必死で叫んで伸ばす手の向く先に、父親の姿があった。

父親は我が子を助けに来たものの、迫る炎に部屋の中に踏み込めないでいた。救い

を乞う子供の顔がすぐ近くだというのに、父親は何を恐れてか息を荒だて、背筋を震

わせ、青ざめて怯えている。熱さにも関らず冷や汗がだらだらと、こわばる頬を伝っ

て流れた。

明らかに、それは正常な恐怖のさまではなかった。

「許してくれ、駿介…」

ついに父親は、何か見えないものに追われるように、自分の子である駿介を炎の中

に見捨てて一人で逃げ出してしまった。駿介の意識は、燃えさかる炎のなかで次第に

遠くなっていく。やがて駿介は、

「父さん、どうして…」と力なくつぶやき、気を失ってしまった。

すると、その近くを数人の怪しい人影が通り過ぎて行く。そして彼らの気配が消え

たすぐ後で、一輪の赤い花がどこからか、倒れたままの駿介の傍らに、ふわりと舞い

落ちて来た。危機迫る状況の中で、それは不思議な穏やかさを感じさせる光景だった。

◇ ◇

街の至る所で、炎は燃えるだけ燃えて燃え尽きた。生き残った人達は、ほとんどが

焼け跡と化した街の中央のかつて広場だった所に集まり、大都市圏からの救助を待っ

ていた。

その広場の一角に野戦病院さながらの救護所が建てられたが、その周辺を茫然として、

「駿介、誰か、駿介を知りませんか…」とさまよい尋ね歩く父親の姿があった。

そんな父親の姿は何人かの医師や看護婦の目にも留まっていたが、誰もが敢えて彼

に慰めの言葉をかけようとはせず、ただ黙々と負傷者の救護に勤めるばかりだった。

◇ ◇

それからしばらくして、瓦礫の間を縫うように、まだそこかしこで煙の出ている焼

け跡を、駿介を背負って歩く一人の少女がいた。駿介は服を何箇所も焦がし、傷も火

傷も負ってぐったりしていたが、その少女は炎の中をくぐって来たにしては奇妙なほ

ど無傷だった。着衣にも汚れ一つついていない。スカイブルーのブラウスにも、白い

スカーフにも、白地に紺のラインの入ったブーツにも。

「駿介君、もうすぐ救護所だからね、頑張れる?」

「うん、でも救護所になんか行きたくない。」

「どうして?」

「だって、お姉ちゃんの背中、すごく居心地いいから…死んだ母さんみたいだ。」

駿介は少女のスカイブルーのブラウスの背中に頬をすりつけて言った。少女は照れ

くさそうに微笑んで、障害物だらけの焼け跡の中、歩みを早めるのだった。

◇ ◇

科学技術と退廃が同居している、とでも表現すればよいであろうか、地球上のどこ

か、得体の知れないある一室。宮殿の主の如く奥の高座に腰を下ろして、黒い覆面に

黒マント、全身真黒づくめの怪しげな男が、壁に埋め込まれたモニタースクリーンを

見ていた。その周囲には複雑な装置の群。数々のランプが怪しく点滅する。さらにそ

れらを操るとても人間とは思えない、しかし一応人型の者達。その光景は、この世に

かつて存在していたある場所によく似ていた。黒衣の男が口を開く。

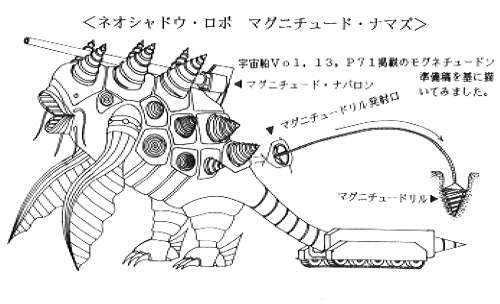

「ネオシャドウ・ロボ、マグニチュード・ナマズの威力は大したものだな、アイラ

ム。」

確かにその光景は、かつての悪の大犯罪組織、シャドウの本部基地のコピーに他な

らなかった。高座の真下に控えていた人型のロボット、アイラムが答える。

「恐れ入ります、キング・シャドウ様。緑沼市の地下深くの空洞に潜むマグニチュ

ード・ナマズは天然の地殻のひずみに誘発震源波を流し込み、大地震を起こします。

これも私の電子頭脳に組み込まれた始祖ザダムの記憶回路に貯えられた悪の知恵を活

用してのことでございます。」

そのロボット、アイラムは黒と紫に染め分けられた体にコウモリのような翼を備え

、頭には鬼か般若のような2本の角を生やしていた。確かにその姿は、かつてシャド

ウに最高幹部として君臨した悪魔のような双身型人造人間、ザダムを単身化したもの

に他ならない。

そしてモニタースクリーンには、破壊された緑沼市の惨状が赤裸々に映し出されて

いた。

「うむ、それでこそ我が兄、ビッグ・シャドウも浮かばれよう。」

新たな悪の犯罪組織、ネオ・シャドウの支配者である黒衣の男、キング・シャドウ

がそう言うと、アイラムは小さくうなずいて告げた。

「今回の実験を大都市圏に応用すれば、人間社会への絶好の挑戦状となりましょう

。我々の理想たるロボット社会の構築もいよいよかと。」

「アイラム、マグニチュード・ナマズの実物をわしはまだ見ておらん。」

「そうでしたな。これをご覧ください。」

アイラムは、モニタースクリーンに緑沼市の地下空洞の内部を映し出した。

刃物で削ったような壁面に囲まれ、明らかに人工的に作られた地下空洞の中央に、

どこから差し込んでくるのか不気味な光に照らし出されて、人間の何倍もある奇怪な

ナマズ型のロボットの姿があった。前後に長く重そうな体を二本の足でかろうじて支

え、大きなひれ状のものを両腕のように左右に広げたその全身からは、何本もの長い

ワイヤーがあらゆる方向に伸び、それらの先端はどれも空洞壁に開いた丸い穴に連な

っていた。ワイヤーが次々巻き戻されると、先端についていた円錐形のドリルが穴の

中から引き戻され、ロボットの体に戻る。体中にドリルを生やしたマグニチュード・

ナマズを見て、黒衣の首領は、

「美しい、詩情すら漂う見事なロボットだ。」と満足げに言った。

「恐縮でございます。あのドリルの一つ一つが震源波発生装置。そして両腕の如く

左右に張り出しているのは振動より自分を守るスタビライザーでございます。」とア

イラム。

その説明の一言一言に、キング・シャドウは満足げにうなづいた。するとアイラムが、

「…ただ一つ、問題がございます。」と言い出し、キング・シャドウは首をかしげた。

「何だ?」

「現場の猛火の中に取り残された子供が一人。被害状況の探査に出向いたネオ・シ

ャドウマンの姿を見られているかも知れません。どうせ焼け死ぬものと放置しておい

たところ、何者かによってその後救助されたもようです。」

「アイラム、お前らしくなかったな。」

キング・シャドウは敢えて気にするそぶりも見せず、こともなげに言い捨てた。だ

が、その黒覆面の裏では彼の表情が心なしか歪んでいるように感じられる。アイラムは、

「申し訳ございません。後始末は必ずや。」と緊張した様子で頭を下げるのだった。

◇ ◇

少女と共に救護所に辿り着いた駿介は、ベッドの一つをあてがわれ、白ひげの老医

の手当を受けていた。少女はその老医に、何度も繰り返し頭を下げた。

「君が頭を下げることはないよ。こんな時にあかの他人をここまで助けて来るなん

て、こっちの頭が下がる。」と老医は疲れた目頭を押さえながら言った。

少女が見渡すと、救護所の中は負傷者が苦しみ、その家族がむせび泣く悲惨な状況

に満ちていた。医師達を助ける白衣の天使、いや戦士達が泥まみれになってかけ回る。

「せめて花でもあればな。ここの人間達には心の支えが必要なんだ。」

老医が口惜しげにつぶやく。少女はその言葉を聞いて、何かを考えついたようだった。

「先生、ここで仕事を手伝わせてください。看護婦の心得ぐらいはあります。」

「そうかね、ありがたい。」

老医はそう言ってあたりを見回し、ちょうど目についた年輩の看護婦に声をかけた。

「婦長、この娘にあいそうな白衣はないか?」

「ありますよ。足りないのは中身のほうなんですから。」

「中身とは失敬だぞ。すぐに用意してくれ。」

戦場のような激務の中に自ら跳び込んで数時間の間、少女はまったく疲れを見せず

に働いた。血まみれの重傷者にも顔色一つ変えず、何一つそつなく鮮やかに片づけて

行く彼女の献身ぶりに、経験豊かな婦長も感心した。

「まだ若いのに、あなたってまるで大ベテラン並みね。失礼だけど、おいくつ?」

「私、ですか?あの…」

少女はどこかたどたどしげな口調で口ごもり、それとは対照的な素晴らしい手つき

で患者に包帯を巻いていく。そこに別の看護婦がやって来て、

「婦長さん、A型の血液が足りないそうです。」と告げた。

「そう、あなた、何型?」と婦長が少女に聞くと、少女は急にぎくりとして手を止

めた。

「自分の血液型、知らないの?」

「いえ、私は…」

そこに、一人の男が茫然とした表情で通りかかった。特にけがなどはしていないよ

うだが、その顔には激しい疲労の色が浮かんでいる。

駿介の父親だった。

「誰か、駿介を、私の子供を知りませんか…」

「駿介君のお父さんですか?」

少女は婦長を残して駈け出していった。

「来てください、駿介君はこっちです!」

少女は瞳を輝かせ、父親の手を引いて風のように走り出した。父親は彼女に懸命に

着いて行く。婦長はそんな二人に何か言いかけて、しかし間に合わず、そのまま見送

った。

◇ ◇

「それで親子をそのまま引き会わせてしまったってのかい!」

婦長のもとに戻ってきた少女に、そこに来ていた老医が患者の脈拍をとりながら呆

れ声で言った。顔を上げた老医の表情には、かすかな怒りすらうかがえる。

「あんたは若いから、まだわからないかもしれないがね…」

「先生、私が止めなかったのがいけないんです。この娘を叱らないでください。」

「叱りはせんよ。だが結果が恐ろしい。」と言って、老医はしばらく沈黙した。

少女は、父親を駿介に会わせた時のことを思い出していた。喜びの再会を予期して

父親を駿介のもとに連れて来た彼女が最初に聞いた駿介の言葉は、むしろ怒りと憎悪

に満ちていた。

「出てって!お父さんなんかお父さんじゃない!」

老医が黙っている間、少女は悲しげにうつむくしかなかった。老医はそのまま黙し

続けてもいられず、

「父親は子供を見捨てて逃げたんだ。心の傷の癒えない子供にあんたは天使になっ

たつもりでその父親を引き合わせた。その結果がどうなるか、まともに考えもせずに

ね。」

少女のスカイブルーの背中が、懸命に罪悪感に耐えているようだった。

「私の古い友人に、子供の頃空襲で炎の中にとり残されたのがいてね。そいつの母

親ってのが同じように子供を見捨てて逃げたんだ。そいつも運良く助かりはしたけど

、一生自分の母親を人間扱いできなかったそうだ。」

「で、そのお母さんはどうなったんですか。」と婦長が尋ねた。

「死んだよ。自殺だった。」

老医が吐き捨てるように答えると、婦長は一瞬、聞くのではなかったと後悔の表情

を見せた。

どうして良いかもわからぬままに、少女は駈け出した。婦長がその後を見送って、

「良いんですか、放っておいて。」と老医に問う。

老医は吐き捨てるように、しかしどこかとても悲しげに告げた。

「仕方ないだろう。我々は心の傷までは治せないんだ。」

◇ ◇

父親は、焼け跡の一角に腰を降ろして一人で頭を抱えていた。少女は彼をさんざん

探し回ったあげく、その姿を見つけると、背後に近づき、膝を地につけ、頭を地面に

擦りつけるようにして、

「許してください!許してください!」と何度も請い求めるのだった。

「あなたでしたか…いいんです。臆病な私がいかんのです。」

少女がゆっくり、ためらいがちに顔を上げると、

「私も子供の頃火事に遭った事があるんです。一人で炎の中に残されて、それはも

う、怖かった…炎の中のあの子の姿を見た時、その時の記憶が蘇ってきたんです。自

分でも、どうすることもできなかった。」

「もっと、私に、人の、心が、わかれば…」

震える声で、ゆっくりと嘆く少女に、父親の嘆きが重なる。くすぶり続ける焼け跡

からの煙に阻まれて、澄み渡っているはずの青空も二人を慰めかねているのだった。