水質って、なにさ? 水質って、なにさ?

- ぺ〜はぁ〜? しょうさんえん?

熱帯魚雑誌で見たような、読み飛ばしたような。

他にいくらでも解説を目にする機会がある気もするが、軽く解説しておこう。

なお、今回もカクレクマノミのイラストがなかったので、その辺は見逃して欲しい。

|

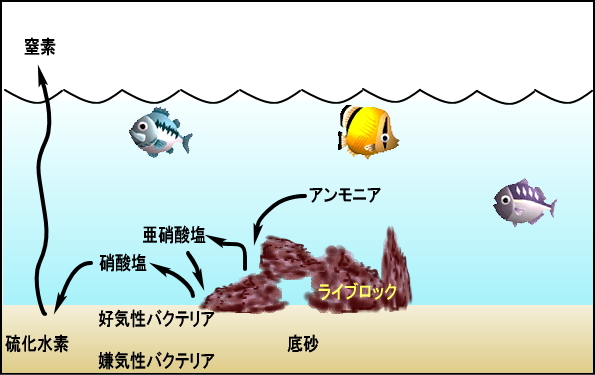

- まず、魚の排泄物や餌の残り、その他死骸などからアンモニアが発生。

- ライブロックや底砂のバクテリアにより亜硝酸塩へ変えられる。

- 別のバクテリアによりさらに硝酸塩へと変えられる。

- 硝酸塩は水換えやプロテインスキマーなどで外部へ捨てるが、底砂の状態がよいと硝化、還元を経て窒素へ変化する。この際、魚には毒である硫化水素が発生、海水へ溶け出す事もあるらしいが、微量で問題ないらしい。

|

なんか、解るような、解らないような。

実のところ、この浄化サイクルというのは概ね解明され常識化しつつあるものの、まだ未解明な部分もあるらしい。例えばライブロックの浄化力がどの程度のものかは定量化されていないし、底砂での浄化サイクルも硫化水素の影響に関しては諸説あるようだ。

理屈面ではいろいろありながらも、概ねこのような構成で飼育したら安定した、という試行錯誤の結果で、ノウハウとして蓄積されてるのが実状だと思う。わが家の水槽は、海洋生物に詳しい友人には常識や理屈に合わないと否定的に見られていたが、実際にはすでに4年近くも概ね安定した環境を維持している。熱帯魚飼育は奥が深いのである。

ちなみに、イラストはライブロックと底砂による濾過サイクルを示したもので、世間では「ナチュラルシステム」と呼ぶ。このサイトは基本的にわが家の水槽を元に話を進めているので、この説明になるが上部式濾過などでは微妙に異なる。

何が問題なのさ 何が問題なのさ

- で、その硝酸塩だの亜硝酸塩だのと、何が問題なんだ?

そう、そこが問題だ。

アンモニアと聞けば、まあなんとなく害がありそうな気がするのではなかろうか。

硝酸塩と亜硝酸塩がわかりづらい。普段耳にしない物質だ。が、実はこれは自然界にはけっこう当たり前に存在している物質らしく、食品の添加剤としても認められてるが、採りすぎは問題有りらしい。こんなサイトを見つけたので無駄知識にどうぞ。

まあ、理屈はともかく、

アンモニア > 亜硝酸塩 > 硝酸塩

の序列で有害だと思って欲しい。

なので、濾過ってのはアンモニアを硝酸塩に如何にきっちり変られるか、が重要なのだ。

っていうか、私も理屈はよく解ってない。(ぉぃ

さて、それ以外にも、硫化水素なんていかにもヤバそうな名の物質もあるが、これも猛毒らしく、人間様でも1%濃度以下の数百ppmオーダーで致死量になる代物である。

これらの物質をバクテリアの力でやっつけているわけで、調べて検出できない位ならバッチリなわけである。

他にもあるぞ 他にもあるぞ

- 水質はこれだけでは語れない。

今度は言葉だけなら普段耳にしたことがあるかもしれないpH(ぺ〜は〜)、アルカリ度、硬度、カルシウム、リン酸である。

pHってのは水が酸性なのかアルカリ性なのかを示すもの。人間様のお肌が弱酸性なのはボディソープのCMでご存知の通り。ちなみにアルカリイオン飲料のポカリスエットはそれ自体は酸性であることも、相応の年齢の人であれば糸井重里に聞いている筈である。閑話休題、海水の場合は弱アルカリ性である。数字でいうとpH8.1〜8.4位。この範囲に収まっていれば良い。

アルカリ度ってのはpHの安定度を測るものだと思ってほしい。

硬度ってのは、よく湧き水やら海洋深層水の話なんかで出てくる。軟水とか、硬水とかっていうやつね。水の中にあるミネラルの多さを示してるらしいが、水道水は軟水で、基本的にはこれを使っていれば問題ない。だが、海水は硬水である。海水の元などで水作りをしていれば問題ないし、硬度としての水質管理はしたことがない。

カルシウムがどんな物質であるかなど、説明はいらないだろう。基本的に海水魚飼育だけならばさほど重要ではない。ただ、サンゴを入れるときには骨格形成で重要になってくるので、積極的な添加が必要になってくる。そう、無いと困る方の物質である。

リン酸はあの忌まわしき苔どもの栄養源になる物質である。これが多いと苔が台頭してくるわけであるが、これはイソギンチャクには実に迷惑な物質でもある。つまり、苔が生えまくって我が物顔な環境は、イソギンチャクには厳しい環境であると言える。リン酸退治に同じく栄養源にしている海草類を投入して帳尻を合わせるという方法が通用するのかどうか、我が水槽では様子を見ているところである。

ほかにも銅があるとイソギンチャクには死活問題だとか、いろいろとあるのだが、これ以上は飼育上の必須知識ではないと思うので、知りたい方のみもっと詳しいサイトがあると思うので、探してみよう。

見えないものを見てみよう 見えないものを見てみよう

- さて、見えないものを管理する。そりゃ〜難しい。

昔の人は考えた。見えるようにすればいい、と。

実際に見てみよう。

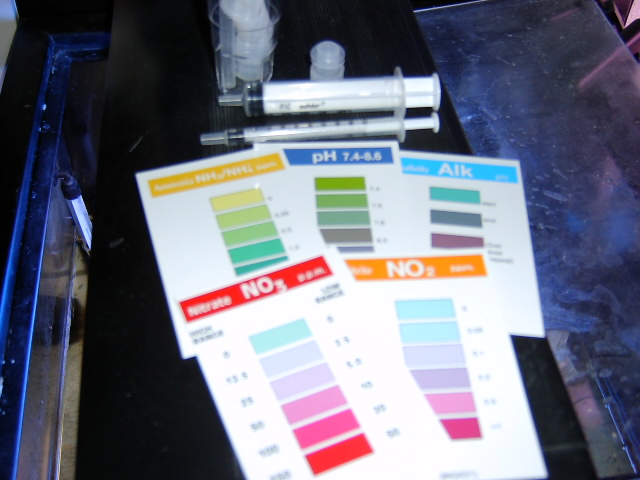

試験薬のセットを買ってきた。豪華5項目チェックのセットである。

|

これが巷で噂の水質試験薬である。

|

|

これでもか!と言うくらいにいろいろと薬品が入ってる。理科の実験大好き人間にはたまらない光景だ。 |

|

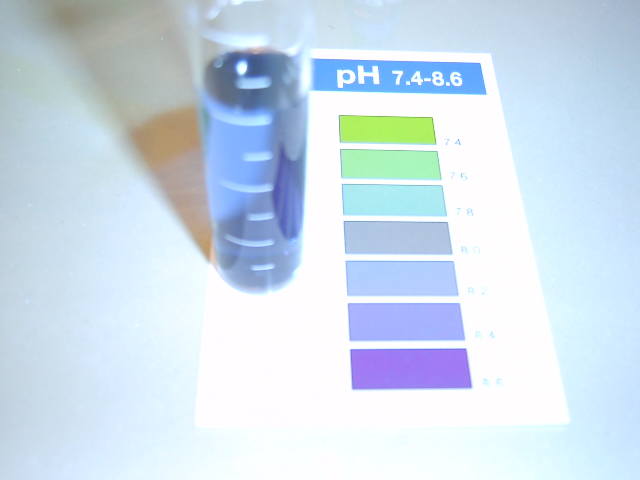

試験薬で反応した色をカラーチャートと比較して値を調べる。 |

|

まず、水槽の水を指定量、試験管へ取り出す。 |

|

試薬を規定量入れて蓋をし、軽〜くシェイク! |

|

カラーチャートと比較。 |

てな感じで今回調べた結果は

|

標準値 |

測定値 |

| ペーハー |

8.1〜8.4 |

8.4 |

| アルカリ度 |

3.0〜3.8meq/l |

3.8meq/l |

| アンモニア |

0.01ppm以下 |

0.03ppm |

| 亜硝酸塩 |

0.3ppm以下

無脊椎は

0.1ppm以下 |

0〜0.05ppm |

| 硝酸塩 |

20ppm以下 |

2.5〜5ppm |

う〜ん、こんなもんかな〜。

基準値は説明書の値であって、一般的な値ではない。アンモニア以下の項目はゼロに近い程良い。

見えないものは見ない方がよい!? 見えないものは見ない方がよい!?

- ところで、実は私は日頃水質のチェックなどはしていない。

上の説明の水質チェックの試験薬セットもはっきり言ってこのネタのために買ったと言っても過言ではない。

つまり、淡水から数えて5年も水槽抱えていながら、今回はじめて本格的に調べたのである。

あえて言おう、初心者に試験薬はいらない。

なぜか。

飼育環境を立ち上げるとき、初期においては特に水質が悪化する。俗にいう危険な水質に突入している。

そこで水質をチェックすると必ず悪い結果が出る。

当然、なんとかせねばと水換えを行い、水質チェック。

思ったより良くならず、大量の水換えを繰り返す。

そして試薬の反応が安心できる値になった頃、水槽内はきっと素晴らしい環境に・・・ならない。度重なる水換えによる環境の変化は緩やかな水質悪化以上に生き物たちへ悪影響を与てしまう。

見えないだけに不安になる。しかし見えすぎてしまってももの凄く不安になり、余計なことをしてしまう。立ち上げ初期は水質は悪く、不安定なものである。

だからこそパイロットフィッシュに丈夫な魚を入れたり、徐々に魚を増やすのである。

そうは言っても見ないと不安と言うのなら、亜硝酸塩の試薬程度にしておこう。アンモニアが急上昇するなら目に見える異変があるだろうし、硝酸塩の正確なテストは亜硝酸塩の結果がないと正確には出せない。

そんなわけで、試す方は試験薬の結果に過敏に振り回されないように心がけてもらいたい。

いつか水槽歴ウン年となり、そろそろ初心者を語るには辛い頃合いになったら、自分の飼育結果に対して裏付けのつもりできっちり計ってみるのも良いだろう。

そして、こうつぶやく。

「う〜ん、こんなもんかな〜。」

|