へーげる奥田

私はいま、過去において自分が論じようとしてきたいわゆる押井論の基本的な立場についてひとつの省察を試みたい。それは、映像としての押井論といった観点に回帰する立場からの省察である。

私が、いわゆる「押井守作品」に着目することとなり、それとの本格的な邂逅を遂げたのはやはり『ビューティフル・ドリーマー』であったが、その大きな要因は実のところこの映画における過剰なほどの「饒舌さ」にあった。

今をもってみても、あの作品からハイデッガー的な世界観を連想するなというほうが難しい。繰り返される時間と切り取られた空間によって露呈される「世界」の措定性、すなわち眼前にあらわれる「道具」や「目的」の指示性などによってのみ「世界」が構成されるという構成主義的な「思想」が、この作品には充ち満ちていた。

むろん、この映画が「それを言わんとしたもの」であるとは正直考えてはいなかった。この種の思いこみ――ある種の主張や、法則性や、構造などがその作品の主題としての位置を得ているという誤解――は大きな誘惑である。

少なくとも、当初考えた実存哲学を想起させるモチーフへの理解は単なる強引な思いこみでないと今でも確信してはいる。『ビューティフル・ドリーマー』以外のいくつかの作品においても――たとえば『とどのつまり…』や『天使のたまご』など――その兆候は確かに濃厚であった。

しかし、映画は論文ではない。映画というものが「娯楽」を要求仕様とするシステムである限りにおいて、「この作品は何々ということを言いたいのだ」といった「解読」をもって「正解」となす、万人が陥りやすいドグマギーに対しては常に抗する準備をする必要がある。

当時考えていたことはこうだ。押井守の基本スタンスは「演出家」である。従ってその方法は「作家」のごとき恣意的なものというよりむしろ、決められたモチーフを他の「既にある何か」のモチーフで再定義するという、レヴィ=ストロース流にいうところの器用仕事を得意としている。実際、ある場合は『不思議の国のアリス』を、またある場合は『旧約聖書』、あるいは『赤ずきん』、さらには『アーサー王物語』など、非なる物語を作品を形成するひとつの核として取り入れ、アレンジするという手法は、押井監督が好んで使う手法である。同様に、作品中に見え隠れする「思想」的要素も、その他にも数多く埋め込まれた諸々の「動機」とほぼ等価と考えることが合理的だ。それは、端的に言ってしまえば、一種の異化効果を目論み、見る者のモチベーションを確保するひとつのギミックである。映画が人を楽しませるという要求仕様に忠実であるかぎり、この前提は普遍的だ。

押井作品の内部に埋め込まれ、声高に主張するいくつかの「思想」について、私はそのように考えていた。基本的なスタンスは、現在に至ってもそう変わってはいない。しかし問題は、「方法」にあった。

『ビューティフル・ドリーマー』から『パトレイバー劇場版』に至るまでの押井作品は確かに、十分すぎるほど饒舌であり、その内容にははっきりとした言語としての諸思想の要素が横溢していた。『ビューティフル・ドリーマー』『とどのつまり…』に最も典型的に現れる実存哲学の様相、『御先祖様万々歳!』や『パトレイバー劇場版』に見られる構造主義的な作品構築、『迷宮物件』や『トーキングヘッド』に見られたようないわゆるニューアカデミズム系のメタ構造を表層に立てたストーリーなどがその例である。ここからして、押井作品を、それに充溢している論理的な「語り」、そしてその「語り」によって語られている、それとはっきりわかる既定の「思想」もしくは「手法」などといった断片的マテリアルを集め、再定義することによって物語化し、さらにまた語ろうといった努力が、私を含めた多くの(一部の?)論者の基本的な方法だったと言っていいだろう。いくつかの作品によっては、この「語り」の声は非常に聞き取りづらい場合があるのだが、これは単にその作品が「語るべきものをもたない」ためだといった程度の認識であった。

たとえば『ビューティフル・ドリーマー』をはじめとするいくつかの作品に対するアプローチとしてきわめて有効であった「作品構造の分析的解釈による意味の再発見」といった手法(それは構造主義的な論及の方法の一手段に大別されるだろう)についても、それが作品のより基底的な部分における一種の「語り」への論及であったことが異なるにすぎない。ただし、表層に明示された言語的素材を対象にする方法に比べて、こうした構造分析的手法は、主観による解釈したものの意味論的な「ぶれ」に対して脆弱であるという弱点から常に脅かされる運命にあった(*1)。

ともかく少なくとも、作品の構造からなんらかの言語的意味を「読みとる」といった方法は、その必須要件としてそれが間主観性を確保するための緻密な思考プロセスの開示と、それに要するコストとそれによってもたらされる解釈の有用性との費用対効果の側面を勘案しなければならない。

こうしたことから、私は作中にメタファーや作品構造に内在する意味といったものを追求するといった方法を早々に副次的手法の位置に置き、もっぱら作品中にはっきりと現れる言語的な思索の痕跡をたどる道を選んだのである。

ところが、この方法には一定の限界があった。

私のとった以上の方法をいま便宜上「押井論方式」と呼ぶとしよう。この方法をもって作品にアプローチする限り、どうも「座り心地の悪い作品」というものがいくつか存在した。その最初の兆候は『迷宮物件』(1987年)にあった(*2)。実のところ、『迷宮物件』について、的確に論及した文章がなかなか書けないという状況の真の意味を、当初私自身的確に把握しきれていなかったことを認めなくてはならない。この作品に関連するいくつかの思想的内容を挙げることはできても、それが作品の評として的確に作用しない。つまりは物語化のプロセスがうまく行かないという状況だったのである。

しかしこのことは、2年後に発表された『パトレイバー劇場版』『御先祖様万々歳!』によって、楽観的な確信とともに忘却してしまうこととなる。これらの作品は、私の目にとって充分に「多弁」であり、「押井論方式」によって容易に読みとり、語ることができるものであった。

同様の状況は、『ストレイドッグ』(1991年)においても現れた。『ストレイドッグ』もやはり、「押井論方式」による言及がきわめてしづらい作品である。しかしこのときもそれに気づくこともなく、単に「退屈な映画」といった印象のもとにこれを無視する過ちを犯してしまった。加えてその翌年の『トーキングヘッド』の饒舌に目が行き、その真に意味するところを見落としてしまったのであった。

「押井論方式」によるアプローチが困難であることを実質的に感じたのは、『パトレイバー2』(1993年)においてのことである。この作品においては、ストーリーはストーリーとして展開し、その背後にある特定の「思想」のごときものによる、ある種の「多弁さ」はやや後退しているように思えた。

そして、これ以降の押井作品にあっては、以前の作品にあった饒舌や多弁は影をひそめることとなる。

このことから私はごく最近まで、押井守作品は1993年の『パトレイバー2』を境に一種の「転回」を迎えたととみなしてきたのであるが、これはとりもなおさず作品解釈の方法を、それと自覚せぬうちに言語中心主義に依拠していたことに起因する考えだったのかもしれない。その論ずるところを押井作品の表層に浮かび上がる明確な言語的饒舌に依拠していたこの方法は、「語られざるもの」の物語、「沈黙をもって語る」物語といった性格の作品について語るすべをもたないのである。

実際のところ、押井作品に「転回」なるものがあるとすれば、その萌芽は『紅い眼鏡』や『迷宮物件』などに早々に見て取れる。また1991年の『ストレイドッグ』において本格化し、以降の作品はかつての「饒舌」な語りをなさなくなったように見える。それは松本晶氏の述べる「静謐」なるものと概念を同じくするものであろうか。

ところで、以前しばしば考えていたテーマとして、格闘技に内在する言語的な「対話」の展開というものがある。身体の動きのパターンは無限にあるわけだが、その中から「相手にダメージを与える」という目的のもとに最も合理的な動作を取捨選択し、なおかつ相手の動きを想定してこれを己の動きに取り入れ、ダイアログ的に発展してゆく技術的運動。これは一種の「経済」であり、また「言語的な営為」であり、さまざまな種類の格闘技はそれ固有の言語体系を築き、言語的世界を構成する。たとえば「相手の腕を極める」「相手の身体に腕をまわして抱え、後方に投げる」「飛び上がって相手の頭部を蹴る」などの動作は、それを観る者の了解の範疇の動作であり、何を意図した動作であるか明確であり、それが合目的的であるという説得力を持った「言語」である(*3)。

どうもウィトゲンシュタインあたりの影響が強いように思えるが、たしかに「世界」の構成要素をもっぱら「言語」的な要素であるという認識、それも音声記号的な言語によって思考空間としての世界が構築されているという認識は依然強く自分の中にあった。

この考えがひとつのドグマギーであることを実感する契機となった作品のひとつが岩明均の『寄生獣』であったように思う。

この作品を読んだとき、表層的なストーリー上に述べられているものの背後に、ふと奇妙な感覚を覚えた。それは、「身体」という、ある種の言語を語るための基体となるべきものが、本来語るべき言語――本来そう見えるべき形態――を離れることにより、まったく別の「語り」を音声記号的な言語としてではなく、非言語的なレベルにおいて、「饒舌ではなく多弁に」語っているように感じられたのである。このときの記憶は、数年後『攻殻機動隊』において再び脳裏によみがえることとなった。

『攻殻機動隊』の世界においては、通常であれば敢えてなにごとかを語ることのないはずの「身体」が、その特異な設定のもとに、おのれの存在を「言葉ではなく」沈黙しつつ語る。それはある意味、ストーリーの上での「言語的・音声記号的な言葉」の饒舌よりもさらに能弁に語るのだ。士郎正宗による原作とは異なるモトコの非人間的な表情と、一般の作品であれば「人間らしく」見え、ふるまうことによって訥弁たるはずの身体の、「異形」による存在の主張は、ある可能性のようなものを私に示唆しつづけた。

このことの意味をより明確に感じたのは、『BLOOD』であった。

その精緻な描写と動き、その精緻さによる身体性の沈黙と多弁。実写のようであり、しかし確として実写とは異なる、意図され、作られた「見え」。そしてその背後に横たわる「意味」と「存在」。

しかしその時点ではまだ、そのことの示唆するものを明確化するには至っていなかった。自分の中で、はっきりと言葉で説明できるレベルにブレイクダウンできるようになるには、『アヴァロン』を待つこととなる。

『攻殻機動隊』において、「身体性」の問題は、それが造られた義体であるという設定によって「問われるべき問題」の場に引き出される。主人公・モトコは、原作の素子は抱かない不安――自己の存在に対する不確実性の不安――を口にする。本来は交換不可能性を基本的な「身体」が機械による代替物であるという前提から、現在の自己自身が「オリジナル」ではなく、構成された疑似人格なのではないかという問題意識がストーリーの前面に展開される(*4)。また同時に、自己が記憶という情報によって「構成される」ものであるといった明示が、表層的ストーリーとして語られる。

作品『アヴァロン』においては、身体性の問題は完全に括弧に入れられる。作中のゲーム『Avalon』において、身体や能力などの個を確立するための要素はすべてデータの形に帰せられ、登場するキャラクターは常にその実在そのものを問われ続けることとなる(*5)。

また、『アヴァロン』という作品においては、今居る世界が直轄的環境なのか遠隔的環境なのかも常に暗示の彼方に隠されている(*6)。少なくとも「クラスSA」は直接ログインするものではなく、いったんゲームにログインしたのち、ある条件の下に重複的な接続を行うという設定になっている以上、今居る世界が重複的な階層世界のどこに位置するのかという問題もまた永久に留保されることになる。世界そのものに対する信頼すらゲームクリエイターのプログラムによって構成されたものだという明示が、やはり表層的ストーリーとして語られてゆく。

しかし、単にストーリーにおいて語られる言語的な問題を追求するかぎりにおいては、映画『アヴァロン』の物語は、単なる「ゾンビ殺し」の話に還元することが可能だ(*7)。実のところ、私の思考はしばらくここで空転を余儀なくされていた。

しかし、ここでかなり以前からおぼろげながら引っかかっていた問題にひとつの示唆が与えられた。それは、2001年夏のSF大会で実施した当WWFの企画において、清瀬六朗氏が発表した内容であった(本誌に収録)。これにおいて氏は、押井作品に現れる「世界の対位と重層」の問題について踏み込んだ論を展開されたが、私はもっぱら世界の重層性の問題について思案を巡らせていた。

実のところ、押井作品の全体的なモチーフとして、いくつかの重層的な世界の描写といった構図は以前から幾人かの論者によって指摘されていた。私が見た限りでも、「階層的もしくは此岸‐彼岸といった世界(構造・環境)」「その階層世界間の主体の移動(イヴェント)」「階層的世界を根底的に貫く超越的な存在(メタレベルのアドミニストレータの存在)」といったモチーフが多くの押井作品に共通する要素であることは見てとれた。しかし、当初これは単に異化効果をもくろんだ一種のギミックであるという捉え方をしていた私は、多くの情報のなかで、問題をどう整理してよいのか明確な答えが出せずにいたのである。

整理してみよう。

・作品においてストーリーの下に語られる、諸思想によって提示される明瞭な「語り」としての存在論

・作中にしばしば出現する、不合理的な「語られざるもの」

・作品の構造的部分に配置される意図的演出

・作品の演出的部分にしつらえられた精緻な「見え」によってなる身体性の存在の描写

・随所にみられる、人間存在あるいは世界の成立要素としての「記憶」もしくは「情報」

・前提となる眼前的世界の虚偽性、不確実性

・階層的な世界群と、その世界間の主体の移動

・階層的世界の多重性を貫く超越的存在

――

この段階で、私はひとつの転換を自覚していた。それまで私は、人間の認識する「世界」の構成要素である「表象」を、厳密な定義なしで捉えていた部分があるのだが、厳密にいうとこれは「見え」や「聞こえ」、「感じ」や「気分」などによって一次的に構成され、さらに「解釈」とそれに対して語る「言葉」によって二次的に構成されるものである。たしかに世界は言語によって組み上げられているのだが、言語のみによって組み上げられているのではない。こうしたことから考えると、押井作品に対する方法として、音声記号的言語によって構成される部分のみを対象とするのはきわめて不完全な方法と言わざるを得ない(*8)。

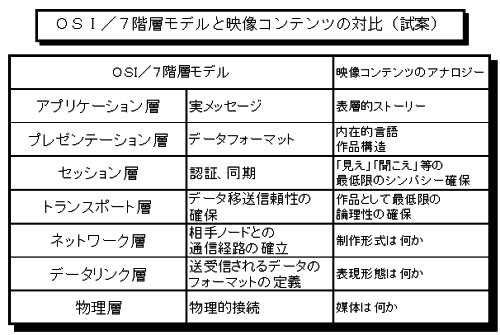

そういった発想の背後には、ひとつのアナロジーのごときものが頭の中にあった。それは、コンピュータのデータ通信におけるOSI/7階層モデルだった。データ通信におけるOSI規格は、7階層のプロトコルを定義している(*9)。階層は下位に行くほど物理的であり、上位に行くほど論理的である。そして各階層は、それぞれ他の階層に対して責任をもたない。これは決して普遍的なモデルではないが、きわめて示唆をふくんだ寓意を含んだモデルである。

『アヴァロン』の世界観からすると、人間が体験する「世界」および「世界現象」とは、つまるところ「情報によって措定された環境」および「データの移送」というモデルに還元される。そしてそれは、一義的・一元的なものでなく、多くの場合多義的・階層的・多元的な様相を呈する。人間が神のごとく崇高な理想を語りながら、同時にその生存の物理的基体である肉体を維持するためにメシを喰うというのはその一例だ。映像作品もまた物質的な階層では(例えばフィルムやディスクなどの)物理的な物質であり、同時にまた論理的な階層では「データ」であり「意味論的なイヴェント」である。

対象物を観るまなざしを、このように全体的なレンジに広げたとき、それまで寡黙であると考えてきた作品が、いっせいにきわめて多くの「語り」を語っていることを感じた。これはある種の認識論的切断であろうか。表層的言語的な「語り」の階層でも、非明示的言語による「構造」の階層でも、さらに基礎的な「見え」「聞こえ」などの前言語的表現手法の階層においても、映像表現によって存在論のレベルにまで言及する旺盛な「語り」の意欲を感じたのである。

こういった多元論的な目で見る限り、押井作品には段階的な発展はあっても、歴然とした「転回」に該当する部分は希薄なように思う。昨今、西欧型の一元論的な認識論に異を唱える声が喧しいが、これはそのまま「押井学」的言及にも当てはまるだろう。

この前提のもとで、私が押井作品群に対して「唯情報論」を唱えるのは、あらゆる存在を構成する多階層を垂直に貫く基礎的存在として、「情報」という要素が挙げられるからに他ならない。実在に依拠する実写映画の監督に比して、常にすべてをみずから構成する必要にせまられる性質の表現媒体に携わる者だからこそ、「語り」による存在の記述が切実に希求される。そういった観点で従来作品を捉え直してみる必要を指摘しておこう。今回の議論はここまで。

(2001/12/09)