基調講演

押井学の方法論

へーげる奥田

ようこそ、「押井学会」へ

さて。この本を手に取られた貴方。この本がどんな内容なのか見定めようとなさっているそこの貴方。まずここをお読みになって下さい。まずここで、この本の編集方針のようなものを説明して行きたいと思います。

まず、この本は押井守作品に関する普通のファンジンといった性格のものではありません。押井作品に関する最新情報とか、作品関係者のインタビュー記事とか、そういったものはまったくありません。作品制作の裏話もありませんし、パロディマンガもファン同士の楽しいおしゃべりのコーナーもありません。

この本は、どちらかといえば、押井守の作品に向かい、その謎をみとめ、戦いを挑むかのごとくより深く追求していきたいという方、また自分でも何か論じてみたいという欲求を持っているような方にとって、もっとも有効なものとなるよう企画し制作したつもりです。

押井守作品にかぎらず、ここ十数年の間、作品を制作するサイドの技術蓄積は目を見張るものがあります。では、それを観る側はどうなのか? これはなかなか難しいところがありそうです。いまだに「おもしろい」と「おもしろくない」という価値基準しか持っていないかのような、ちょっと解釈に幅があるような作品は「難解」のひとことでさらりと流して終わりにしてしまうような印象批評―そういったものが、この2000年も終わろうとしている現在でもたくさん存在します。

いや、ごく一般的なファンに紹介するような文章ならむしろそのほうがよいかもしれません。しかし、ここで問題としているのは、押井守作品を特集した記事などが商業誌などにおいていくつも企画されていながら、実際は押井守作品に対する専門的研究はほとんど行われていないという実状です。たしかに、本気で押井守作品を研究しようとしたならば、それはどうしてもある意味高度に専門的な内容となることが避けられないことでしょう。採算を重視せねばならない商業誌において継続的な本格的研究の実現はむずかしく、また大学などの学術の俎上に上げるにはまだ時代が追いついていない。これが実際のところでしょう。ならばこの仕事は、アマチュアが同人誌において行うしかないだろう。これが当企画のそもそもの動機です。

ではなぜ、押井守作品をこういった形で特別視するのか。それはやはり、押井守作品のもつ特異性のようなものに依拠する、とでも言うべきでしょうか。

押井守がきらいな人びと

「ネットは広大である」―10年前はただのSF的文言でしたが、いまではごくあたりまえの記述です。ここ10年ほどのインターネットの普及は、思考と言説に新しい広大な空間を与えたと言えるでしょう。

その広大なインターネットであちこち捜してみると、押井守が嫌いで嫌いでたまらないというひとを見かけることがあります。まあ、思ったほど多くはなかったのですが、もっと流れの速いBBSなどではこの種の発言はおそらくもっとあることでしょう。そういったひとの意見にはある程度の傾向がみられるように思われます。

「演説のような感じが嫌い」「哲学っぽいテーマを語るのが嫌い」「マニア好みでエンターテイメントに徹していない」など言い方はさまざまですが、その背後にはどうも「わからない」という共通の属性があるようですね。

また、いろいろな知識を持っていて、自分を「濃い」マニアだと思っているひとの中にも、押井守が嫌いだというケースを目にすることが結構あります。彼らのメンタリティは正確にはわかりませんが、ひとつ特徴的なのは誰もが押井作品の特徴を最小限の概念で断定的に評価してしまうという点でしょう。「犬と鳥」だろうとか「都市論とテツガクだろう」とか、その類の「評価」です。彼らはなぜ押井守を嫌わなくてはならなかったのでしょうか。

先に述べたとおり、ここ十年ほどの間に、情報の流通の分野に大きな革命が起こりました。従来であれば一部のマニアックな人びとの特権的なスキルに依存するしかないものであった知識やレトリック、思考方法などの、比較的伝達の簡単な情報は共有されるようになった訳です。

これは、従来「サブカルチャー」などと呼ばれていたジャンルにおいても例外ではなく、たとえばアニメの見方などにおいても、史的観点や演出意図への言及といった「濃い」見方をする者も珍しくなくなりました。まあこのへん、いわゆる「オタク文化論」といったところあるような、岡田斗司夫氏の功績などが大変大きいのではないかと思います。

ただ、ことアニメの見方という点において言えば、ここ十年のうちに大きく普及したのは、技術論だとか史的観点だとかの比較的伝達しやすい部分が主だったように見えなくもありません。これはどこどこのパロディだとか、ここはどんなテクニックを用いているとか、このフレーズはどういった思想家の言葉だったとかいった議論はさまざまな作品について喧しく言われました。まあ、『エヴァンゲリオン』の時などは、逆に「濃い」と自認している人は早々にこの作品について語ることをして「素人くさい」という認識にいたったような空気があり、うかつにウンチクなどをたれると却ってばかにされたりするようなところもありましたが。ともかく、このときの現象にちょっと似た部分がありますが、どうも押井守作品というのは、ごく一般的な今風のファンの好みからはちょっと離れたところにあるような気もいたします。

「押井守がきらいな人」のもうひとつの特徴に、「押井守およびその作品だけでなく、押井作品を観て喜んでいる人も嫌い」というのがあります。まあ表面的な意見としては、作品の裏を読もうとしすぎているだとか、ペダンティックだから嫌だとかいろいろな理由があるようですが、どうもこの背後にはもっと本質的な敵意のようなものの存在を感じる気がいたします。逆にいえば、押井守作品をとりまく「場」は、どうも他の一般の「オタク文化」と単純に同一視できない異質さをもっている―そんな気がするのです。

押井作品の特異性

一言で押井守ファンと言っても、いくつかの系列のようなものがあるようです。かつては『うる星やつら』のファンといった勢力が主流を占めていたように思えましたが、『ビューティフル・ドリーマー』を観たことがないという世代の押井守ファンが増えてきた昨今、これはむしろ少数派なのかもしれません。

現在の押井守ファンの中心となっているのは、むしろ『機動警察パトレイバー』から入った方々のようです。また、1995年の『攻殻機動隊』によって、士郎正宗ファンも多数合流したことでしょう。もっともこれらの背後には、銃器などの描写に対する押井監督のこだわりなどといった共通する要素がありますから、『仮想戦後史シリーズ』に対する軍事マニア系のファンの合流もごく自然といった感があります。

しかしこういったファンの間に、ある程度の共通の意識としてあるのが、押井作品に漂う「難解さ」、しばしばマイナスの評価につながる場合すらある「哲学的」な部分でしょう。「犬」であるとか「鳥と魚」であるとかいったある種象徴的なシンボルの多用、その背後に何か深淵な思想の存在を思わせるような思弁的な語り、60年代の学生運動を匂わせるアジテーション……押井守が嫌いな人にとってはおそらくその「嫌さ」の中心であろうと思われる部分かもしれませんが、この部分に魅せられている押井守ファンは確実にいます。いや私自身もそうですし。

しかしここが、押井守作品に対して拒絶反応を示す人には、ある種の「押しつけがましさ」という形で目に映ってしまう。これが押井守拒否症のひとつの要因なのかもしれません。押井守の世界は、「語り」と「意味」に満ち満ちています。その「意味の横溢」から物語を拾い出すためには、観る側も戦いを挑まなくてはならない。押井守作品を楽しむためには、自らが物語を紡ぐための武器を携えてこれに挑まなければならないという部分があるのです。その意味で、押井守作品はたしかに不親切な作りだと言えるでしょう。ただ受動的な目で押井守作品を観ようとすると、よく言われるように「わからない」とか「テーマが全面に出すぎて諄い」などとかいった反応になるのかもしれません。

物語不全症候群

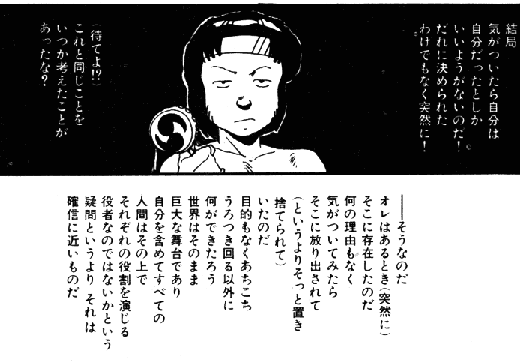

押井守作品にとって、「よくわからない」という感想はつきもの、というところがあります。人が、ある状況を「よくわからない」というとき、それはその人の中で「物語」が成立していないということを意味します。

鑑賞の対象となる作品自体、多くの場合その内部に「物語」を含んでいますから混乱しやすいのですが、人は常に、目に映るあらゆるものを「物語」という枠組みに変換して理解しています。この変換がうまくいかないと、目に入る事物はただのばらばらな事物の断片にすぎません。データはあくまでただデータなのであって、そこに物語という装置を媒介とした解釈という能動的な作業があってはじめて「意味」をもった「情報」になるのです。映画などの作品鑑賞においても同様に、鑑賞者が得た事物の断片から「物語」を紡ぎ出すことができなかった場合、それは鑑賞者にとって退屈で無味乾燥なものとして感じられることとなります。

押井守作品は、その内部……にとどまらず、ある意味その外部にも、多くの「物語のもと」を持っています。しかし、それがひとつの物語として鑑賞者の感覚的な世界に映るためには、鑑賞者自身がその物語を構築することを要求される部分がかなり大きいのですね。この努力を「する必要はない」と考えている鑑賞者(別にこれは悪いことではありません。なんといっても本来鑑賞者は「サービスを受ける側」なのですから)にとっては、押井守作品の多くの部分が「何か意味ありげで退屈な演説」に終始して見えてしまうわけです。とくに、自分の精神の内なる「本棚の中身」と、押井監督のそれとの間にまったく共通項のない方には、まるで学校のきらいな科目の授業のように、苦痛ですらあるでしょう。

「押井守作品」というゲームは、ある意味「やり込み」を要求するクセの強いロールプレイングゲームに近いと言ってよいのかもしれません。

鑑賞者は、その作品世界に入り込むのにおいて、自分がどういう属性のどういった職業のキャラクターとしてふるまうのかを決め、そしてそのまなざしに関して経験値を積んでレベルを上げていかなくてはなりません。そういう意味において、この本を手にするような方というのは、さしずめ魔法使いを自分の職業に選択したプレイヤーと言えるでしょう。未知の呪文の習得や謎のアイテムの獲得の一助となることは、この本の大きな目的のひとつだと言えます。

WWFと押井守作品

さてここで、押井守作品に対してWWFがどのようなアプローチをとってきたか述べておきましょう。

1984年、中堅以上の世代の押井守ファンにとって忘れ得ない作品が発表されました。劇場用映画『うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』です。当時これを見た私(奥田)は、まあこれをハイデッガー流の実存哲学系の影響下にある作品と断じてしまったわけですね。この認識は、次の作品『天使のたまご』(1985年)を観てさらに確信に近いものとなりました。このとき私は、「この監督は、実存哲学を作品に投影するという一種のメッセージを発しているのだ」と、よくある「思いこみ」をにとらわれておりました。いやあ若かったですし。ダマされてたんですねぇ、押井監督タヌキですから。1986年に出した当会の同人誌『WWFNo.5』における雑文において、WWFとしては最初に押井守作品に触れ、ハイデッガーやヤスパースの実存哲学と、M・フーコーの考古学についてふれたりしています。

しかし、状況はそれほど簡単ではありませんでした。

『天使のたまご』が発表されてしばらくたった頃でしょうか、ある友人が一冊の同人誌を見せてくれました。KSCというサークルの出したその本に載っていたのが、現在もサークル「imaginary press inc.」を積極的に運営されている登坂正男氏の『ゲーデル・エッシャー・(バッハ)BD』という論文でした。2000年の現在ではそれほど珍しくはないのかもしれませんが、1985年当時、プロ・アマともにアニメというものをまじめに論じるということ自体ほとんどまったく行われていなかった時代において、この論文は非常に画期的であったと言えます。

これに触発される形で、WWFでは、押井守作品に対する思考技術的アプローチをめざした企画をスタートさせ、当時ほとんどまったく論じられることのなかった押井守作品の哲学的側面に対する論究を行おうと考えました。しかしさまざまな諸事情のために話はなかなか進まず、企画の実現は1990年を待つこととなります。しかしこの間、前述の登坂氏にご協力をいただけることとなり、『ゲーデル・エッシャー・(バッハ)BD』の発展としての『押井守でメタ物理学』の寄稿を得、拙文『押井論』とともに「連載」という形で「WWFNo.8」(1990年)、「WWFNo.9」(1991年)、「WWFNo.10」(1992年)、「WWFNo.11」(1993年)と掲載しました。またこの「WWFNo.11」には、押井守関連事項をまとめた『押井守小辞典』を載せました。ちなみにこの1993年には、LDボックス『御先祖様万々歳!』のブックレットに解説を書かせていただくというご褒美を押井監督より賜りました。

その後、「WWFNo.12」(1994年)から連載記事『押井論によせて』を開始し、「WWFNo.14」(1995年)、押井守評論特集であった「WWFNo.16」(1996年)と掲載しました。また1998年には、野田真外氏編著の優れた押井監督研究の書である『前略、押井守様。』が刊行されましたが、これに呼応した『前略 野田真外様』を同年の「WWFNo.19」に掲載、1999年には押井守特集と銘打った「WWFNo.20」を発行しました。

|

主要な押井守関連作品 |

年 |

WWF周辺の押井守関連動向 |

|

『ビューティフル・ドリーマー』公開 |

1984 |

|

|

『天使のたまご』公開 |

1985 |

KSCに『ゲーデル・エッシャー・バッハ・BD』掲載 |

|

|

1986 |

WWFNo.5にて『天使のたまご』に言及 |

|

『紅い眼鏡』公開 |

1987 |

|

|

『機動警察パトレイバー(OVA)』発売開始 |

1988 |

|

|

『機動警察パトレイバー劇場版』公開 |

1989 |

登坂氏、「imaginary press inc.」を設立 |

|

『機動警察パトレイバー(第二期OVA)』発売開始 |

1990 |

「WWFNo.8」発行. |

|

『Stray Dog』公開 |

1991 |

WWFNo.9発行. |

|

『水晶の滑鼠』発売 |

1992 |

WWFNo.10発行.『押井論』第3回, |

|

『機動警察パトレイバー劇場版2』 公開 |

1993 |

WWFNo.11発行.『押井論』第4回(完結), |

|

『METHODS-「パトレイバー2演出ノート」』発行 |

1994 |

WWFNo.12発行.『押井論によせて』第1回, |

|

『注文の多い傭兵たち』発行 |

1995 |

WWFNo.14発行.『押井論によせて』第2回 |

|

|

1996 |

WWFNo.16『押井守特集号』発行 |

|

『不帰の迷宮』発行 |

1997 |

|

|

|

1998 |

野田真外編著『前略、押井守様。』発行. |

|

『犬狼伝説(完結編)』連載開始 |

1999 |

WWFNo.20『押井守特集1999』発行 |

|

『犬狼伝説(完結編)』発行 |

2000 |

WWFNo.21『押井学会Vol.1』発行 |

|

『Avalon』公開 |

2001 |

WWFNo.22発行. |

参考:野田真外氏ウェブページ「方舟」の「押井守フィルモグラフィー」、「Sneaker」2000/12号 他

この間、同人誌の世界で押井守作品に対して目立った活動を行ってきたのは、前述の登坂氏によるサークル「imaginary press inc.」が筆頭と言えるでしょう。1989年にサークルとして発足し、優れた作品論を発表、また押井監督に対する興味深いインタビューを行い、押井守作品に対するその積極的な研究活動は1996年いっぱいまで続くことになります。

また一方、急速に発展をとげたパソコン通信において、ニフティ・サーブの「押井守会議室」(1995年に閉鎖)の存在なども特筆すべきかもしれません。

しかし、現実問題として、押井守作品に対する体系的な研究活動は広範に行われてきたとは言えません。登坂氏の構造論的な作品分析の連作は刮目に値するものがありますが、その後多くの商業誌において押井守作品に対する論評がなされたにもかかわらず、大半はだいたい従来ある映画論をそのままあてはめた評論など、方法論的に安定した研究はほとんどないのではないかと思われます。

では次に、押井守作品に対するWWFのアプローチの「方法」について概観してみましょう。

押井守作品研究の方法

「押井守作品」に対して特に注目することとなったきっかけを『ビューティフル・ドリーマー』に求めるという人は私以外にも多くいると思います。少なくとも私にとって、この作品で特徴的だったのは、「世界とはどういう構造をもっているのか」という問題意識に対するかのような描写でした。ここから『存在と時間』におけるハイデッガーに見られるような、実存哲学ないしは現象学方面のまなざしで押井守作品を「解読」することが「正解」だという考えにとびついてしまったのも無理からぬことだったかもしれません。

実際、『ビューティフル・ドリーマー』にも、また、『天使のたまご』や『とどのつまり…』などそれ以降のいくつかの作品にも、見方によってはかなり顕著な「実存哲学を思わせるような記述」がみられることは事実だと思います。

しかし、ここで注意しなくてはならないことは、「押井監督がこれらの作品において実存哲学の問題を述べ論じたかったのだ」、すなわち「作者の言いたいことはこれなのだ」という「解読」は、たいへん断片的な考え方であって全体的なものの見方ではないし、またあまり生産的な考え方ではないという点です。こういった「解読」は、作品を単なる知識の座に陳列し、博物館のごとき静態的なまなざしで見、考えるというあやまちにつながりかねません。これは、後の作品における構造主義、記号学、虚構論などの諸要素についても同様です。

これが学術的な思想の結実である「論文」などなら、あるいは作品それ自体を「作者のことばを伝えるメッセージ」と考え、それが「作者の伝えたいこと」を忠実に伝えているか否かという観点から単体で研究の対象とする方法も採用する価値が十分あるでしょう。しかし、映画などの作品というものは、それ自体がスタンドアローンで存在していても意味はありません。作品は「それを鑑賞する」というイベントの上において初めて生きた意味を有するものであり、ゆえにそれは常に、鑑賞するという能動的な行為のもとに考えるべきなのです。

したがって、作品の背後にある「作者の意図」といったものは、あくまでも二次的なものとして取り扱うこととなります。作品と出会い、それを鑑賞するというイベントはあくまで鑑賞者のものですから、作者の意図などというのはあくまで作品を構成する一要素、作品について考える際の参考のひとつにすぎません。

これはかつて拙文『押井論』において述べたのですが、私は基本的には主に「解釈学」という立場から押井守作品に対して語っています。この立場はすなわち、「鑑賞すること」というできごとに際するという観点から作品を考えることを標榜していたわけです。作品と、それを鑑賞するわれわれをとりまく環境を総合的にとらえるまなざしが、『押井論』における私のスタンスであったつもりです。ですから、さらに厳密にいえば、ここでいう「解釈学」は、ある作品に対してその作者が作品を生み出すに至った背後の事実・状況を忠実に再現することを旨とするシュライアーマッハー流の解釈学にとどまらず、その作品を生み出した作者、時代、状況、そしてまたそれをわれわれ自身が観るという有限性を前提としたまなざしにおいて論ぜられる総合的な解釈学でなくてはなりません。これはむしろ、ハイデッガーやガーダマーの解釈学の考え方に近いものと言えるでしょう。

「押井学」の可能性

少なくとも2000年12月現在、「押井学」という言葉―オシイマナブさんという人の名ではありません―はまだありません。これは勝手に、多分に恣意的につけた名辞です。普通は、「シャーロック・ホームズ学」とかいうように、作中のキャラクターを対象とするケースが多いようですね。しかし、「カント学会」などと言った研究学会はごく普通に存在しているのだから、「押井学会」があってもよかろう、「押井塾」なんてものもできたのだし……ということで強引に宣言したものです。その対象は押井守作品一般であり、作品それ自体は言うに及ばず、その鑑賞というできごとに関して干渉する要素、概念、思想などについて論及することを旨とします。

押井守作品は、論究の角度によってきわめて多義的にとらえ、分類することが可能です。そしてその分類は、それぞれの論究の「まなざし」を規定することとなります。そのさまざまな「まなざし」は、さまざまな論を生むことでしょうし、多くの分野の専門的知識の共有を可能とし得るかもしれません。かつて私が書いた『押井論』などは、できるかぎりの多面的な見方を示そうとしたつもりなのですが、筆者の無能からその水準はまったくの初歩であり、せいぜい方針案としての基礎研究の域を脱しません。しかし、今回の私の無茶な要求仕様に対して執筆を快くお引き受けいただいた論者の方々は、実に高度で多様で実り多い論を展開してくれました。この場を借り、伏してお礼申し上げるところであります。このご恩はいずれ、精神的に。

「ミネルヴァの梟は、暮れそめる黄昏を待ちて飛び立つ」という有名な言葉があります。これはヘーゲルが『法の哲学』序文において述べた文言です。現実のできごとが終焉を迎えつつある場において初めて学としての哲学が成立する傾向が、歴史のなかには多々見られるという意のようですが、どっこい「絶対速度」の情報が世界を駆けめぐる21世紀はそんな悠長なことを言っている場合ではありません。作品との邂逅は常に現在の問題ですし、押井監督はこれからも新作をどんどん繰り出してくるでしょう。また制作の世界には、押井監督の模倣子が確実に増殖しつつあります。こうした時代に同席した幸運を生かし、攻性のアプローチをとるための形として、この本を企画した次第です。

この本を手に取った貴方はすでに、「押井学会」というひとつの環境を構成するメンバーです。押井監督の作るレベルの高いマップのダンジョンを攻略するためには、技術的戦略に基づくパーティ・アタックが基本ではありますまいか。

さて、私がここで言うべきことはとりあえず以上です。適宜、各本編のコンテンツにお進みください。諸氏、ながらくのご静聴ありがとうございました。それでは、また。

(2000/12/02)